|

|

#1 |

|

|

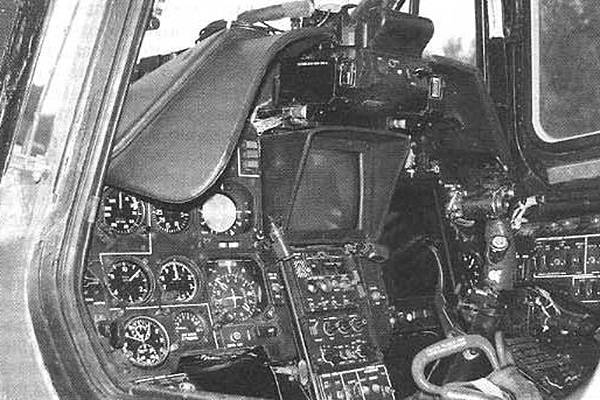

Кабина пилота Ка-50  Вариант модернизированной кабины Ка-50  К середине 1970-х гг. в СССР основным боевым вертолетом был Ми-24 Однако у руководства Министерства обороны постепенно сложилось мнение, что эта машина не в полной мере отвечает требованиям армии Созданный по концепции "летающей БМП" вертолет мог не только вести штурмовые действия, но и перебрасывать отделение десантников, однако за это пришлось заплатить некоторым снижением боевой эффективности Кроме того, в конце 1972 г. в США развернулись работы по программе ДАН, результатом которых стали новые боевые вертолеты YAH-63 фирмы "Белл" и YAH-64 фирмы "Хьюз". Последний, получив название "Апач", был принят к серийному производству и с середины 1980-х гг стал поступать на вооружение Армии США. 16 декабря 1976 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о разработке боевого вертолета нового поколения, который мог бы стать достойным ответом заокеанскому оппоненту. Основной задачей перспективной машины определили уничтожение военной техники - в первую очередь танков на поле боя и в ближней прифронтовой полосе Постановлением предусматривалось создание в опытно-конструкторских бюро Н И. Камова и М.Л Миля конкурсных проектов, один из которых предстояло выбрать для серийного производства. Опираясь на результаты эксплуатации боевых вертолетов в СССР и за рубежом, при разработке перспективной машины милевцы пошли по пути создания одновинтового двухместного аппарата с разделением функций пилотирования и применения оружия между летчиком и оператором, т.е. приняли ту же концепцию, что и американские фирмы при реализации программы ДАН Специализировавшееся на разработке вертолетов для флота ОКБ Камова подошло к конкурсу, имея в активе оригинальную и надежную конструкцию соосной несущей системы, отработанные перспективные технологические процессы Обладала фирма и определенным опытом проектирования армейских вертолетов. В 1966 г. на базе корабельного Ка-25 был разработан проект Ка-25Ф (фронтовой), который предполагалось оснастить выпускаемыми серийно образцами вооружения: 23-мм подвижной пушкой, шестью ПТУРами "Фаланга", шестью блоками НАР и авиабомбами. Экипаж Ка-25Ф состоял из двух человек, а в грузовой кабине могли разместиться восемь десантников. Но товда предпочтение было отдано милевскому проекту Ми-24, который базировался на применении перспективных двигателей, вновь разрабатываемого прицельного комплекса и новых ПТУР "Штурм". В 1969 г камовцы предложили принципиально новый проект боевого вертолета В-50 Эта машина должна была иметь продольное расположение двух несущих винтов, находившихся в одной плоскости и вращавшихся навстречу друг другу, при этом синхронизация вращения исключала перехлест лопастей Расчетная скорость машины составляла 400 км/ч В 1975-76 гг. в рамках работ по исследованию концепции перспективных боевых вертолетов был проработан проект винтокрыла В-100 с поперечным расположением несущих винтов и толкающим пропульсивным винтом. Оба проекта отличались большой новизной технических решений, но ни тот, ни другой реализованы не были. Проектирование новой армейской боевой машины, получившей обозначение В-80 (или "изделие 800"), началось на Ухтомском вертолетном заводе им Н.И. Камова (ныне фирма "Камов") в январе 1977 г. Работы возглавил руководитель ОКБ - главный (впоследствии Генеральный) конструктор Сергей Михеев. При определении облика новой машины прорабатывались различные варианты, но выбор сделали в пользу "фирменной" для ОКБ соосной схемы, которая обладала рядом серьезных преимуществ перед традиционной одновинтовой Отсутствие потерь мощности на привод рулевого винта и соответствующее повышение тяги несущих винтов позволяли достичь большего статического потолка и вертикальной скороподъемности. По результатам летных испытаний и других экспериментальных исследований было установлено, что КПД несущей системы вертолета соосной схемы в среднем на 16-22% больше одновинтового вертолета При равной мощности силовой установки преимущество в статическом потолке для вертолета соосной схемы составляет порядка 500-1000 м, а в вертикальной скороподъемности - 4-5 м/с. Аэродинамическая симметрия и отсутствие перекрестных связей в каналах управления упрощают пилотирование вертолета соосной схемы Такая машина имеет значительно меньше ограничений по углам скольжения, угловым скоростям и ускорениям во всем диапазоне скоростей полета, которые для вертолета одновинтовой схемы при выполнении интенсивных маневров определяются развитием маховых движений лопастей несущего винта с опасностью соударения их с хвостовой балкой и ограничениями прочности рулевого винта, его трансмиссии и хвостовой балки, а также опасностью попадания рулевого винта в так называемый режим "вихревого кольца" с потерей его эффективности. Следствием этих преимуществ соосной схемы является возможность выполнения ряда маневров, практически недоступных вертолетам с одним несущим винтом Среди них "плоский" ("педальный") разворот с большими углами скольжения (вплоть до ╠180╟) во всем диапазоне скоростей полета, что позволяет выполнять быстрое нацеливание неподвижного бортового оружия "Плоский" разворот также дает возможность взлетать-садиться с ограниченных площадок при любых направлениях ветра и значительно больших его скоростях. Вертолет соосной схемы способен страгиваться с режима висения с большим ускорением. Кроме того, ему доступен на больших скоростях полета такой криволинейный горизонтальный маневр, как "воронка" (боковой вираж), в ходе которого вертолет выполняет на скорости 100-180 км/ч боковое перемещение вокруг цели на неизменной высоте, удерживая отрицательный угол тангажа 30-35', при этом цель постоянно находится в поле зрения бортовых обзорно-прицельных систем. Сравнительно небольшие моменты инерции, являющиеся следствием компактности вертолетов соосной схемы, обеспечивают ему более эффективное управление в вертикальной плоскости. Благодаря этому становится более высоким темп увеличения угла тангажа и перегрузки с меньшей потерей скорости. Нельзя не отметить и отрицательные стороны соосной схемы. Главные из них - большая масса несущей системы, сложная и громоздкая колонка несущих винтов, наличие специальных устройств, предотвращающих соударение лопастей при выполнении энергичных маневров. Однако богатый опыт камовской фирмы в сочетании с применением новых конструкционных материалов позволял рассчитывать на успех боевого вертолета соосной схемы. Естественно, у него с самого начала было немало противников, достаточно их остается и по сей день. Другой принципиальной особенностью проекта В-80 стало решение делать вертолет одноместным, а отсутствие на борту оператора компенсировать применением высокоавтоматизированного прицельно-навигационного комплекса, который позволил бы летчику избежать чрезмерных психологических и физических нагрузок. К концу 1970-х гг. уровень отечественной промышленности позволял создавать такие системы: уже на Ка-25 и Ка-27 обеспечивалась автоматизация поиска подводной лодки, навигационных и пилотажных режимов, организация групповой работы вертолетов Возможность создания одноместного боевого винтокрылого аппарата подтверждалась опытом применения ударных фронтовых самолетов, на большинстве которых летчик совмещал функции пилота и штурмана. Сокращение экипажа до одного человека позволило бы не только получить значительный выигрыш в массе вертолета (что было особенно важно при имевшемся уровне развития бортового радиоэлектронного оборудования, обладавшего худшими по сравнению с западными аналогами массогабаритными показателями), а следовательно, улучшить его летные характеристики, но и уменьшить расходы на подготовку летного состава, снизить численность строевых подразделений, т.е. добиться прямой экономии средств на содержание армейской авиации. Немаловажным представлялось и снижение человеческих потерь в боевой обстановке. "Одноместность", как и соосная схема, стала красной тряпкой для противников камовского проекта. Отвечая многочисленным оппонентам, С.В. Михеев в свое время говорил: "Не стоит доказывать, что один летчик работает лучше двух, не требуется доказывать недоказуемое. Но если летчик на нашем вертолете справится с тем, что должны будут сделать двое на вертолете-конкуренте, это будет победа". Моделирование на стендах и дальнейшие испытания показали, что концепция одноместного боевого вертолета вполне жизнеспособна. В качестве основной системы вооружения В-80 был выбран противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", созданный тульским КБ приборостроения (Генеральный конструктор Аркадий Шипунов). Его отличительной особенностью являлось лазерное наведение и автоматическое сопровождение цели, что гарантировало высокую точность стрельбы вне зависимости от дальности. Дальность пуска ракеты превышала радиус поражения зарубежных ЗРК "Чаппарэл", "Роланд" и "Рапира". Наличие контактного и неконтактного взрывателей и мощной кумулятивно-осколочной боевой части позволяло использовать ракету для поражения как бронетанковой техники, так и воздушных целей. Особое внимание при проектировании вертолета было уделено выбору и конструктивному решению пушечной установки. Специалисты ОКБ остановились на 30-мм одноствольной пушке 2А42, созданной тульским КБ приборостроения под руководством В П Грязева для боевых машин пехоты Перед конструкторами встала задача разместить пушку на вертолете так чтобы сохранить ее достоинство - высокую точность стрельбы и компенсировать главный недостаток - больший по сравнению с авиационными пушками вес Решено было поставить ее в районе центра масс по правому борту между подредукторными шпангоутами - в самом прочном и жестком месте фюзеляжа, что впоследствии наиболее благоприятным образом отразилось на точности стрельбы Отказ от турели дал возможность существенно сократить массу пушечной установки, при этом ограничение угла ее отклонения по азимуту компенсировалось способностью вертолета разворачиваться со скоростью, не уступающей скорости поворота оружия существующих подвижных систем Таким образом обеспечивалась возможность грубого наведения пушки на цель по азимуту корпусом вертолета а для ее точного наведения применили гидропривод Помимо ПТУР и пушки, заказчик пожелал разместить на вертолете ряд других систем вооружения В результате в арсенал В-80 вошли блоки НАР пушечные контейнеры УПК-23-250, авиабомбы, контейнеры мелких грузов (КМГУ), а в перспективе управляемые ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" Разработка прицельной системы, способной решать задачи сопровождения цели и наведения ракет без участия летчика велась на Красногорском оптико механическом заводе "Зенит" Телевизионный автоматический прицельный комплекс "Шквал" создавался одновременно в двух модификациях для самолета Су-25Т и вертолета В-80 За разработку единого прицельно-пилотажно-навигационного комплекса (ПрПНК) "Рубикон" для В-80 взялось Ленинградское научно-производственное объединение "Электроавтоматика". Одним из важнейших направлений работы над проектом стало повышение боевой живучести вертолета С учетом этого выбиралась компоновка, размещались системы, проектировались агрегаты, отрабатывались конструкционные материалы Были реализованы следующие мероприятия: размещение двигателей по бортам фюзеляжа, что исключало их поражение одним выстрелом, возможность продолжения полета на одном двигателе в широком диапазоне режимов, защита кабины летчика с применением стальной и алюминиевой комбинированной брони и бронестекол, бронирование и экранирование отсека гидравлической рулевой системы, экранирование более важных агрегатов и систем менее важными, заполнение топливных баков пенополиуретаном и их протектирование, применение композиционных материалов сохраняющих работоспособность при поражении силовых элементов конструкции, разработка двухконтурной конструкции лонжерона лопасти, увеличение диаметра тяг управления и размещение значительной их части в бронированной кабине, противопожарная защита силовой установки и примыкающих к топливным бакам отсеков, обеспечение работоспособности трансмиссии в течение 30 минут после поражения маслосистемы дублирование и разнесение по бортам системы энергопитания, цепей управления и др возможность применения индивидуальных средств защиты летчика Самым положительным образом на повышение живучести повлияло отсутствие у В-80 уязвимого рулевого винта с промежуточным и хвостовым редукторами и тягами управления. Особое внимание уделили обеспечению безопасности летчика Кабину выполнили полностью бронированной с использованием разнесенных металлических плит общей массой более 300 кг Эту броню ввели в силовую конструкцию фюзеляжа, что позволило снизить весовые издержки Испытания на Государственном научно-исследовательском полигоне авиационных систем подтвердили, что защита летчика гарантируется при попадании в борт вертолета пуль калибром 12,7 мм и осколков 20-мм снарядов Важным было и то, что конструкция кабины исключала изменение внутреннего объема более чем на 10-15% при ударах о землю Уникальной особенностью вертолета стало применение на нем для спасения летчика ракетно-парашютной катапультной системы К-37-800, которую разработали в НПО "Звезда" (Генеральный конструктор Гай Северин) Безопасность пилота обеспечивалась также конструкцией шасси, способного поглощать большие нагрузки при аварийной посадке, конструкцией топливной системы, исключавшей возможность возникновения пожара после аварийного грубого приземления. Уже на ранних этапах проектирования В-80 его создатели целенаправленно занимались улучшением эксплуатационных качеств вертолета, созданием эффективных средств наземного обслуживания Активное участие в этой работе принимали специалисты НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники (НИИЭРАТ) Министерства обороны При создании системы технического обслуживания вертолета особо учитывалась возможность его автономного базирования на неподготовленных полевых площадках. Применять В-80 предполагалось как автономно, так и в составе разведывательно-ударного комплекса, включавшего авиационные и наземные средства разведки и целеуказания. Надо сказать, что основным соперником нового вертолета в ОКБ определили не будущий Ми-28, а американский АН-64А "Апач", работы по которому внимательно изучались Но составить ему конкуренцию было весьма сложной проблемой Ведущая роль в разработке концепции В-80 принадлежала руководителю ОКБ Сергею Михееву Он лично посетил множество предприятий и институтов Советского Союза, знакомясь с новейшими достижениями и "примеряя" их к новому вертолету Вместе с Михеевым над проектом работали заместители главного конструктора Сергей Фомин, Вениамин Касьяников, летчики-испытатели Евгений Ларюшин и Николай Бездетнов, ведущие специалисты Лев Сверканов, Марк Купфер, Николай Емельянов, Евгений Сударев, Юрий Лазаренко, Геннадий Данилочкин, Григорий Якеменко, Эдуард Петросян, Вадим Квоков и многие другие. Начало практического этапа конкурса на перспективный боевой вертолет было определено в августе 1980 г. решением Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. Им задавалась постройка двух пар опытно-экспериментальных экземпляров В-80 и Ми-28, предназначенных для проведения сравнительных испытаний В том же году было оформлено единое тактико-техническое задание Министерства обороны на эти машины. Защита эскизного проекта и макета В-80 состоялась в апреле-мае 1981 г, а еще через год из цехов Ухтомского вертолетного завода вышел его первый опытный образец (╧ 800-01, борт 010). На нем еще отсутствовал ряд систем, например, пушка и катапультируемое кресло, а также стояли нештатные двигатели ТВЗ-117В 17 июня 1982 г. летчик-испытатель Николай Бездетнов впервые выполнил на нем висение, а 23 июля вертолет совершил первый полет по кругу В-80 ╧01 предназначался для оценки летно-технических характеристик и отработки вертолетных систем В частности, на йем выполнялись полеты с хвостовым оперением различной формы, без консолей крыла и тд. Внешний вид новой машины был весьма необычен "самолетные" длинный обтекаемый фюзеляж и одноместная кабина, два двигателя по бокам, убирающееся шасси, ну, и конечно, "визитная карточка" камовской фирмы - соосные несущие винты Летать первому В-80 приходилось буквально в паре километров от Московской кольцевой автодороги, где в районе Новорязанского шоссе располагался тогда летно-испытательный комплекс Ухтомского вертолетного завода Программа держалась в большом секрете, а испытания проходили вблизи столицы, на виду множества любопытных глаз, что вынудило специалистов ОКБ пойти на оригинальные меры маскировки Чтобы скрыть истинное назначение новой машины, первый В-80 решили "превратить" в транспортный Для этого на бортах фюзеляжа, покрашенного в невоенный синий цвет, нарисовали яркой желтой краской дополнительные окна и двери Для пущей правдоподобности на эти "окна" приклепали тонкие прозрачные накладки В одном из полетов такая накладка сорвалась, угодив в воздухозаборник двигателя Вертолет удалось посадить на одном двигателе, и после этого от имитаторов окон отказались, но В-80 продолжал летать в своем "камуфляже", вызывая недоумение у случайных очевидцев. В августе 1983 г был выпущен второй опытный образец В-80 (╧ 800-02, борт 011), который предназначался для отработки систем авиационного оборудования и вооружения На нем установили уже модернизированные двигатели ТВЗ-117ВМА. Впервые на вертолете были смонтированы прицельно-пилотажно-навигационный комплекс "Рубикон" и подвижная пушечная установка НППУ-80. Первый полет В-80 ╧ 02 состоялся 16 августа. Испытания Ми-28 ("изделие 280") проходили с некоторым отставанием от В-801 первая машина (борт ╧012) совершила первое висение 10 ноября 1982 г, а вторая (╧022) - осенью 1983 г. В отличие от В-80, Ми-28 не выглядел столь авангардно, и в его облике прослеживалось значительное влияние "Апача". Испытания Ми-28 проходили подальше от Москвы - на летно-испытательном комплексе МВЗ им. М.Л. Миля в Панках, что позволило новому вертолету смело носить традиционный армейский камуфляж. В октябре 1983 г. по решению Главнокомандующего ВВС Главного маршала авиации П.С. Кутахова и министра авиационной промышленности И.С Силаева состоялось совещание с участием представителей ведущих институтов промышленности и Министерства обороны по вопросу выбора перспективного боевого вертолета На нем были подведены первые итоги испытаний опытных образцов В-80 и Ми-28 Большинство участников совещания высказалось в пользу В-80. Среди его преимуществ перед Ми-28 назывались более простая техника пилотирования, большие статический потолок и вертикальная скороподъемность. Проведенные в институтах комплексные оценки обоих вертолетов по критерию "эффективность-стоимость" также выявили некоторое превосходство камовской машины. В 1984 г. начались Государственные сравнительные испытания В-80 и Ми-28. Первый этап предусматривал оценку летно-технических характеристик вертолетов, каждому из которых предстояло выполнить по 27 полетов. В-80 прошел этот этап с 21 июня по 20 сентября, а испытания Ми-28 только начались 17 сентября и продолжались до 19 апреля следующего года Получаемые в ходе этих полетов результаты подтверждали превосходство камовской машины. В октябре 1984 г. вышел приказ министра авиационной промышленности СССР о подготовке серийного производства В-80 на авиационном заводе "Прогресс" в г Арсеньеве на Дальнем Востоке, выпускавшем в то время Ми-24. 11 декабря было подписано заключение четырех институтов. НИИ автоматических систем Минавиапрома (ныне ГосНИИАС), ЦАГИ, 30-го ЦНИИ МО и ГНИКИ ВВС (ныне - ГЛИЦ МО РФ), в котором содержалось предложение рекомендовать В-80 к дальнейшей разработке В апреле 1985 г второй опытный В-80 впервые продемонстрировали высшему руководству Советского Союза на показе новой авиационной техники в Мачулищах (Белоруссия). При подготовке к этому показу создателей вертолета ждало глубокое потрясение. 3 апреля произошла катастрофа В-80 ╧ 01, в которой погиб один из лучших летчиков ОКБ Евгений Ларюшин. При отработке ускоренного ухода с малой высоты к земле за препятствие в рамках исследования предельных режимов полета произошел перехлест лопастей несущих винтов, они разрушились, и вертолет упал. Анализ катастрофы показал, что ее причиной стали не дефекты машины, а превышение летчиком допустимой отрицательной перегрузки при выполнении неустановившегося снижения по спирали со скоростью менее 40 км/ч. В-80 попал в опасный режим "вихревого кольца" - особый режим вихревого течения воздуха, симметричного относительно оси несущего винта, в который вертолет может попасть при энергичном снижении с малой поступательной скоростью (например, из висения). При этом несущий винт оказывается в возмущенном потоке отброшенного им же вниз воздуха, что вызывает возрастание амплитуды взмахов лопастей с выходом их из конуса винта. Подъемная сила несущего винта значительно падает, вертолет еще более теряет высоту, а из-за "вымахивания" лопастей управление им сильно осложняется. "Вихревое кольцо" затягивает вертолет в своеобразную воронку, выход из которой требует от летчика применения специальных методик. Необходимым условием для успешного вывода снижающегося вертолета из режима "вихревого кольца" является достаточная для этого высота. А ее в роковом полете не было... Трагическая гибель Евгения Ларюшина стала для ОКБ тяжелым ударом. Его мнение, опыт и интуиция летчика оказали огромное влияние на формирование облика одноместной боевой машины. Специалисты ВВС, изучив материалы расследования катастрофы, дали разрешение на продолжение испытаний. Чтобы избежать перехлеста лопастей в дальнейшем, в конструкцию В-80 внесли некоторые изменения: увеличили расстояние между несущими винтами, в систему управления ввели механизм, затяжеляющий органы управления при опасном сближении лопастей и т.д. В связи с потерей В-80 ╧ 01 для завершения программы оценки летно-технических характеристик вертолета в декабре 1985 г. был выпущен третий опытный В-80 (╧ 800-03, борт 012). На него так же, как позднее и на В-80 ╧ 02, установили вверху носовой части фюзеляжа макет низкоуровневой телевизионной прицельной системы "Меркурий", предназначенной для обеспечения боевого применения ночью. 18 сентября 1985 г. на полигоне Главного ракетно-артиллерийского управления "Смолино" в Гороховце в рамках второго этапа Государственных сравнительных летных испытаний начались полеты по оценке боевой эффективности вертолетов В-80 и Ми-28. Полеты совершали летчики-испытатели ГНИКИ ВВС им. В.П. Чкалова. Первым из них освоил В-80 п-к В.И. Костин, за которым вскоре последовал п-к А.С. Папай. Предусматривалось выполнение каждым вертолетом 45 полетов. Ми-левцы летали более интенсивно: к 20 мая следующего года им удалось выполнить уже 38 полетов, из них 21 - зачетный Было проведено 39 пусков ПТУР (28 ракет "Атака" и 11 - "Штурм"), в т ч 25 зачетных, которые дали 23 попадания в цель Камовцам не везло из-за частых отказов еще недоведенного комплекса "Шквал" и недопоставок промышленностью необходимого количества ПТУР "Вихрь" к тому же сроку удалось выполнить всего 20 полетов (9 зачетных) и только 12 пусков Этот этап испытаний завершился 15 сентября 1986 г К тому времени количество зачетных полетов В-80 удалось довести до 24, а количество пусков - до 18 И хотя Ми-28 сделал в полтора раза больше полетов и пусков ПТУР "Атака", вооружение В-80 было признано более эффективным ПТУР "Вихрь" с автоматической лазерно-лучевой системой наведения успешно поражала цели на дальностях до 8000 м, в то время как имеющая радиокомандную систему наведения ПТУР "Атака" - только на расстоянии до 5300 м (требование ТТЗ - 6-8 км) В условиях боевых действий это позволило бы В-80 запускать ракеты вне зоны действия объектовой ПВО противника, а Ми-28 приходилось бы попадать под ее огонь. Оправдала надежды камовцев и артиллерийская установка Хотя у Ми-28 пушка могла отклоняться по азимуту на ╠110╟, а у В-80 - только на 2╟ влево и 9╟ вправо, это с лихвой компенсировалось высокой маневренностью самого вертолета Гидропривод пушки обеспечивал парирование колебаний машины в путевом канале по сигналам телеавтомата комплекса "Шквал" В результате у В-80 точность стрельбы оказалась в 2,5-4 раза выше, чем у Ми-28 (2 мрад против 5-8 мрад) К тому же, камовская машина вдвое превосходила милевскую по боекомплекту пушки (500 и 250 патронов соответственно). Важным результатом этого этапа испытаний стало практическое доказательство возможности выполнения летчиком В-80 и функций оператора Хотя уровень психофизических нагрузок на него приближался к уровню нагрузок на пилота истребительно-бомбардировочной авиации, было доказано, что полеты на малых высотах при боевом применении В-80 выполняются с соблюдением необходимого уровня безопасности и достаточно эффективны. На основании полученных на Государственных сравнительных испытаниях результатов четыре института Министерства обороны (ГНИКИ ВВС, 30-й ЦНИИ, НИИЭРАТ и НИИ авиационно-космической медицины) выдали в октябре 1986 г окончательное заключение о целесообразности выбора В-80 в качестве перспективного боевого вертолета Советской Армии Как обычно, был отмечен и ряд серьезных замечаний, которые предстояло устранить создателям машины В первую очередь это касалось повышения надежности бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения Были также предъявлены дополнительные требования В-80 предстояло оснастить бортовым комплексом обороны (станция обнаружения лазерного облучения, устройство отстрела пассивных помех), обеспечить сопряжение прицел ьно-пилотажно-навигационного комплекса с аппаратурой наземных и авиационных разведывательных средств, реализовать возможность боевого применения вертолета ночью (телевизионная система ночного видения "Меркурий" к моменту проведения сравнительных испытаний не была доведена и в полетах не применялась) Все это нашло отражение в дополнении к ТТЗ на вертолет В-80, выпущенном в 1987 г. 14 декабря того же года наконец было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, определявшее порядок и сроки завершения создания одноместного боевого вертолета-штурмовика В-80Ш-1 и запуска его в серийное производство на заводе "Прогресс" в Арсеньеве. Основным перспективным боевым вертолетом Советской Армии признавался В-80Ш-1.Таким образом, конкурс вертолетов формально завершился. Но работы по Ми-28 решили не прекращать. В целях сохранения полученного технического задела тем же постановлением предусматривалось создание на базе Ми-28 модификации Ми-28А и освоение ее производства на Ростовском вертолетном заводе (ныне - АО "Роствертол") Правда, теперь этот вертолет рассматривался как образец для возможных экспортных поставок. В соответствии с названным выше постановлением на Ухтомском вертолетном заводе в марте 1989 г. был изготовлен четвертый летный экземпляр В-80 (╧ 800-04, борт 014), а в апреле 1990 г. - пятый (╧ 800-05, борт 015), ставший эталоном для серийного производства Обе машины впервые были оборудованы устройствами постановки пассивных помех УВ-26 и системой предупреждения о лазерном облучении. Впервые в состав комплекса "Рубикон" вошла аппаратура внешнего целеуказания. Аналоговая система управления оружием была заменена на новую, облегченную, построенную на базе ЦВМ. Кроме того, В-80 ╧05 впервые был оборудован ракетно-парашютной системой аварийного спасения летчика. В рамках предусмотренных постановлением работ четыре опытных вертолета В-80 с июля 1988 г. по июнь 1990 г. приняли участие в летно-конструкторских испытаниях Машины ╧╧ 03 и 05 использовались для доводки несущей системы, системы управления, шасси, подвесных топливных баков, оценки летно-технических характеристик, определения нагрузок, действующих на вертолет в полете, а ╧╧ 02 и 04 - для оценки характеристик вооружения и систем управления им, электромагнитной совместимости оборудования и газодинамической устойчивости силовой установки. Техническая документация на изготовление установочной партии таких вертолетов начала передаваться на завод "Прогресс" еще в 1989 г. Решение Комиссии по военно-промышленным вопросам Совета Министров СССР о постройке на арсеньевском заводе установочной серии из 12 вертолетов В-80Ш-1, получивших вскоре новое обозначение Ка-50, вышло в 1990 г. В следующем году здесь была изготовлена головная машина (╧001, борт 018), первый полет на которой выполнил 22 мая 1991 г. заводской летчик-испытатель А И. Довгань. Первый этап Государственных испытаний Ка-50 (оценка летно-технических характеристик) начался в сентябре 1990 г. на 4-м и 5-м летных экземплярах В январе 1992 г. головной серийный вертолет был передан в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) Министерства обороны России и с февраля приступил к полетам по программе второго этапа Госиспытаний (оценка боевой эффективности), который завершился в декабре 1993 г. Выход Ка-50 на мировую арену произошел вскоре после распада СССР В марте 1992 г. Генеральный конструктор С. Михеев выступил с докладом о новом вертолете на международном симпозиуме в Великобритании. В августе того же года опытный В-80 ╧ 03 был показан публично в полете на "Мосаэрошоу" в подмосковном Жуковском, а в сентябре второй серийный Ка-50 (борт 020) дебютировал за рубежом на международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), где стал "гвоздем" программы. Руль направления этой машины украшали изображение головы волка-оборотня и надпись Werewolf. К этому времени выкрашенный в черный цвет пятый опытный экземпляр успел сняться в художественном фильме "Черная акула", и с тех пор это название прочно закрепилось за Ка-50 Позднее аналогичным образом была перекрашена и третья серийная машина (борт 021), на руле направления которой появилось изображение черной акулы и надпись Blackshark Вместе с "Вервольфом" она выставлялась в июне 1993 г. на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). После Фарнборо и Ле Бурже Ка-50 стал завсегдатаем многих выставок авиационной и военной техники в России и за рубежом. В ноябре 1993 г начались войсковые испытания Ка-50 в 344-м Центре боевого применения (ЦБП) армейской авиации в Торжке Летчики и инженеры Центра внесли большой вклад в доводку вертолета и отработку тактики его боевого применения В совершенстве освоивший новую машину начальник Центра генерал-майор Борис Воробьев неоднократно демонстрировал Ка-50 на международных выставках в Ле Бурже, Дубае (ОАЭ), Куала-Лумпур (Малайзия), Фарнборо К огромному сожалению, он трагически погиб, проводя в Торжке испытания Ка-50 (борт 22) на предельных режимах 17 июня 1998 г генерал Воробьев выполнял полет по упражнениям Курса боевой подготовки в комплексе с программой освоения новой авиационной техники по НИР "Летные исследования методики выполнения фигур сложного пилотажа" и со "Специальной программой подготовки летного состава к выполнению демонстрационных полетов на вертолетах Ка-50" На 30-й минуте полета на высоте около 50 м и скорости менее 60 км/ч в процессе интенсивного изменения крена на 116╟ и энергичного снижения с большим углом пикирования произошло соударение лопастей несущих винтов Вертолет столкнулся с землей, а летчик, не успев воспользоваться средствами спасения, погиб Как установила расследовавшая катастрофу комиссия, причиной происшествия стало пилотирование вертолета за пределами предусмотренных Руководством полетной эксплуатации ограничений (допускаются полеты с углами крена до ╠70╟, углами тангажа до ╠60╟ и угловыми скоростями по всем осям до ╠60 град /с) В роковом полете вертолет пикировал почти отвесно (более 80╟). При таких углах тангажа стала возможной перекоммутация системы кур-совертикали по каналу крена, в результате чего индикация крена на приборе ИКП-81 скачкообразно изменилась на 180╟, что могло дезориентировать летчика, который рефлекторно резко переложил ручку циклического шага Это привело к увеличению скорости снижения до 30 м/с и возрастанию суммарной угловой скорости, что в сочетании с малой поступательной скоростью вертолета и положением правой педали на упоре привело к соударению лопастей несущего винта. Стоит отметить, что вопреки расхожему мнению, распространяемому противниками вертолетов соосной схемы, случаев "схлестывания" лопастей несущих винтов история знает всего несколько, причем не только на Ка-50 Например, 24 октября 1969 г из-за соударения лопастей разбился Ка-25, экипаж которого в правом развороте с торможением на малой скорости превысил ограничения по углам крена более чем в 3 раза 14 мая 1988 г был потерян Ка-27, схлестывание лопастей у которого произошло при разгоне до 350 км/ч с левым креном 70╟ и углом пикирования 60╟ (допустимые значения соответственно 290 км/ч, 35╟ и 15╟) Оба эти случая как и практически все прочие, связаны с пилотированием вертолетов за пределами предусмотренных ограничений. За год до катастрофы генерала Воробьева был зафиксирован еще один случай соударения лопастей несущих винтов на Ка-50 31 июля 1997 г при выполнении горки, вследствие потери летчиком пространственной ориентации, вертолет вышел на угол тангажа 90╟ с последующим опрокидыванием на "спину" и нарастающим темпом увеличения угловой скорости до 180 град /с К счастью, в тот раз обошлось только разрушением законцовок лопастей, и Ка-50, выполнив непреднамеренную петлю, благополучно приземлился Исследования проблемы возможности соударения лопастей несущих винтов на вертолетах Ка-50 показали, что при соблюдении требований Руководства по летной эксплуатации "схлестывания" быть не может. В 1994 г фирма "Камов" разработала перечень мероприятий по устранению замечаний, отраженных в акте Госиспытаний. Документация по необходимым доработкам была в 1995 г передана на серийный завод. После завершения работ по доводке машины, 28 августа 1995 г. Указом Президента России вертолет Ка-50 был принят на вооружение Российской Армии. Однако, к сожалению, машины данного типа так и не заменили в строю ветеранов Ми-24. Значительное сокращение ассигнований на закупки военной техники привело к тому, что из планируемых к постройке до 2000 г. нескольких сотен таких машин к настоящему времени удалось изготовить и передать заказчику только девять серийных вертолетов. Часть из них поступила в 344-й ЦБП, а другие переданы фирме "Камов" для дальнейших испытаний и создания новых модификаций. С учетом построенных опытным производством ОКБ пяти прототипов общее количество выпущенных на сегодня Ка-50 составляет 14 летных экземпляров, не считая двух машин для статических испытаний. В соответствии с госзаказом, выданным "Прогрессу" в 1996 г., на заводе заложили еще десяток планеров Ка-50, которые сейчас находятся в разной степени готовности. В 1999 г было принято решение о поступлении Ка-50 на вооружение одного из вертолетных полков Дальневосточного военного округа, дислоцированного неподалеку от завода-изготовителя К сожалению, этого пока еще не произошло. Таким образом, в войсковой эксплуатации сейчас находятся всего 4 вертолета из 344-го ЦБП. Боевое крещение Ка-50 состоялось в ходе антитеррористической операции, проводимой Российской Армией в Чечне. Сюда в декабре 2000 г прибыла боевая ударная группа в составе двух серийных Ка-50 и одного вертолета разведки и целеуказания Ка-29. "Черная акула" впервые применила оружие по противнику 6 января 2001 г. В дальнейшем успешное выполнение боевых задач в сложных горных условиях подтвердило достоинства нового вертолета, его высокие энерговооруженность и маневренность. Вот несколько примеров 9 января на задание отправился Ка-50 в сопровождении Ми-24. При входе в горное ущелье в районе населенного пункта Комсомольское летчик камовской машины уничтожил неуправляемыми ракетами С-8 склад боеприпасов боевиков 6 февраля в условиях горно-лесистой местности в районе южнее села Центорой группа в составе двух Ка-50 и одного Ка-29 обнаружила и с одного захода уничтожила с дальности 3 км двумя ПТУР "Вихрь" укрепленный лагерь боевиков. 14 февраля эта группа выполняла свободную охоту в районе сел Дуба-Юрт и Хатуни В сложных условиях местности летчики смогли обнаружить и уничтожить восемь целей. При этом активно применялся телевизионный канал прицельного комплекса "Шквал", обладающий многократным увеличением и высокой разрешающей способностью. В очередной раз преимущества Ка-50 были продемонстрированы в августе 2004 г., когда один вертолет принял участие в учениях "Рубеж-2004" Сил быстрого развертывания государств Организации Договора о коллективной безопасности на высокогорном полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. Здесь он обеспечил огневое прикрытие высадки десанта, а затем успешно работал по наземным целям с использованием ракетного и пушечного вооружения. Высоко в горах при температуре окружающего воздуха более +30╟С Ка-50 опять продемонстрировал существенное превосходство над Ми-24 как по боевому маневрированию, так и по применению оружия. Высокая оценка возможностям Ка-50 была дана рядом военных наблюдателей, а также тогдашним президентом Киргизии Аскаром Акаевым, который выразил желание в перспективе иметь такие вертолеты в составе Вооруженных сил своей страны. Однако недавние события в Киргизии вряд ли позволят этим планам осуществиться. Несмотря на победу в конкурсе в конце 1980-х гг. и официальное принятие Ка-50 на вооружение в 1995 г., нынешнее руководство ВВС отдает предпочтение еще не завершившему Госиспытания Ми-28Н. Правда, Главнокомандующий ВВС России генерал армии Владимир Михайлов заявляет, что его ведомство не намерено отказываться и от вертолетов фирмы "Камов". При этом, если возможное количество Ми-28Н оценивается в 300 вертолетов, то закупки Ка-50 и Ка-52 могут ограничиться несколькими десятками экземпляров для специальных армейских подразделений. У Ка-50 всегда было немало противников, и, похоже, сейчас их позиция одерживает победу. Однако идет время, меняются руководители и начальники, но остаются документы, в т.ч. содержащие результаты сравнительных испытаний и решения государственных комиссий. И кто знает, как повернется история в будущем? А пока на заводе "Прогресс" в Арсеньеве, после нескольких лет застоя, царит необычное оживление Здесь расконсервируют недостроенные в свое время Ка-50 Совсем скоро первые из них должны поступить в части Российской армии Пусть таких вертолетов будет совсем немного, но они на деле, в реальных боевых условиях (а именно там предстоит действовать тем самым специальным подразделениям, в которые должны поставлять Ка-50 и Ка-52) смогут доказать правоту авторов своей концепции У камовцев нет сомнений в том, что тогда можно будет вернуться к итогам конкурса и поставить вопрос почему не выполняются ранее принятые на самом высоком уровне решения, а в серию запускается другой вертолет. Модификации : Ка-50 первая модификация ударного вертолета. Ка-50Ш ночной ударный вертолет. Ка-50Н ночной ударный вертолет. Ка-50-2 Эрдоган двухместная модификация по стандартам НАТО Ка-52 Алигатор двухместный разведывательно-ударный вертолет ЛТХ: Модификация Ка-50 Диаметр главного винта, м 14.50 Длина,м 13.50 Высота ,м 4.90 Масса, кг пустого 7692 нормальная взлетная 9800 максимальная взлетная 10800 Тип двигателя 2 ГТД Климов ТВ3-117ВМА Мощность, кВт 2 х 1660 Максимальная скорость, км/ч 390 Крейсерская скорость, км/ч 270 Практическая дальность, км 1160 Дальность действия, км 460 Скороподъемность, м/мин 600 Практический потолок, м 5500 Статический потолок, м 4000 Экипаж, чел 1 Вооружение: одна 30-мм пушка 2А42 с 500 патронами Боевая нагрузка - 2000 кг на 4 узлах подвески 4х3 ПТУР Вихрь или УР воздух-воздух или 80 80-мм НУР или контейнеры с пушками или пулеметами |

|

|

|

|

#3 |

|

|

Ка-50: долгая дорога в небо

17 июня 1982 года в воздух впервые поднялся первый в мире одноместный боевой вертолет соосной схемы — будущая «Черная акула» Русские вертолеты, хотя и появились чуть позднее, чем их собратья по классу за рубежом, с первых же лет завоевали достойное место в истории мировой авиации. Рекорды и достижения представителей двух главных отечественных вертолетостроительных фирм — «Ми» и «Ка» — можно описывать достаточно долго. Но в этом ряду есть один вертолет, который сумел обогнать не только свое время, но и изменить само представление о том, какой может быть боевая винтокрылая машина. Речь идет о первом в мире боевом одноместном вертолете, который не только поднялся в воздух, но и поступил на вооружение. Правда, произошло это совсем не быстро: ведь впервые Ка-50 «Черная акула» оторвался от земли 17 июня 1982 года, а на вооружение его приняли лишь 28 августа 1995 года. Своим появлением на свет, как это не раз случалось в истории мирового вооружения, Ка-50 обязан прежде всего своему главному сопернику — американскому вертолету АН-64А «Апач», ставшему первым боевым противотанковым вертолетом в мире. В первый полет «Апач» отправился в сентябре 1975-го, а уже через год с небольшим, 16 декабря 1976-го, советское правительство в своем постановлении поставило задачу разработать перспективный ударный вертолет, предназначенный прежде всего для борьбы с танками противника на поле боя. Впрочем, была и еще одна причина для появления этого документа, сыгравшего особую роль в истории отечественного вертолетостроения. К тому времени уже пять лет как в Советской армии использовался первый отечественный боевой вертолет Ми-24. Но ему, отягощенному традиционным для машин КБ Миля десантным отсеком, трудно было по-настоящему эффективно действовать на поле боя. К тому же классическая продольная схема с основным винтом над фюзеляжем и рулевым на хвостовой балке не позволяла машине быть достаточно верткой и скоростной, особенно в ситуациях, когда требовалось быстро перейти из режима висения в режим полета. А главное, Ми-24 отличался существенными габаритами, что с повышением эффективности систем ПВО поля боя становилось все более важным фактором. С учетом всего этого и было выпущено то декабрьское постановление 1976 года, и из тех же соображений разработку новой машины решено было вести на конкурсной основе. В соревнование за право создать новый, более эффективный ударный вертолет для Советской армии включились два давних соперника: конструкторские бюро Камова и Миля. При этом преимущество давнего партнера армии было за фирмой «Ми»: их вертолеты стояли на вооружении сухопутных войск и ВВС еще с начала 1950-х, когда на вооружение стали поступать первые Ми-4. Фирма «Ка» заявила о себе как о производителе вертолетов для военных существенно позже, зато громче: созданный ею в начале 1960-х вертолет Ка-25 стал первым советским боевым вертолетом — именно боевым, а не военно-транспортным с боевыми возможностями. Однако все серийные военные машины фирмы Камова поставлялись только флоту, и потому работа над сухопутным вертолетом была для камовцев, в общем-то, довольно новой. Но, возможно, именно эта новизна и позволила им посмотреть на задачу совершенно непредвзято, вне привычных схем и способов решения проблем. Это, с одной стороны. С другой стороны, камовцы воспользовались привычной для них соосной схемой вертолета, которую до сих пор считали обычной для военно-морских, но не для сухопутных машин. Но не потому, что не хотели искать других вариантов. Среди эскизных предложений встречались и традиционные, продольной схемы вертолеты, но в итоге перевес остался за фирменной камовской соосной схемой. Ведь именно она давала вертолету преимущества, которые оказались решающими для машины, чья главная задача — выживать на поле боя, сражаясь с хорошо бронированным и вооруженным противником. Новый вертолет — первый в мире сухопутный боевой вертолет с соосной схемой — отличался гораздо большей тяговооруженностью, а значит, большей скороподъемностью и большим статическим потолком, большей скоростью движения, возможностью двигаться вбок и даже назад с высокой скоростью, выполнять многие недоступные «продольникам» фигуры пилотаж. А главное — он стал более компактным и живучим, ведь у него не было хвостовой балки с передаточными механизмами, потеря которых всегда катастрофична для машин продольной схемы. Но на одном этом новшестве разработчики Ка-50 не остановились. В поисках дополнительных конкурентных преимуществ перед разработчиками фирмы «Ми» они решились на другой беспрецедентный шаг — и сократили экипаж вертолета до одного человека! Фактически камовцы разработали полный аналог истребителя-бомбардировщика, только в варианте вертолета. Даже обводы корпуса у новой машины были скорее самолетными, хищно-стремительными, а не традиционно-тяжеловесно вертолетными. А чтобы единственный член экипажа новой машины мог справляться со всеми обязанностями, которые на других вертолетах традиционно делили между собой пилот и оператор вооружения, Ка-50, который тогда еще имел рабочий индекс В-80, решено было оборудовать — и тоже впервые в истории русского вертолетостроения — высокоавтоматизированным прицельно-навигационным комплексом.  Кабина Ка-50, 1982 год. Фото: topwar.ru К тому времени отечественная промышленность вполне могла создавать такие системы, хотя они, как правило, и отличались несколько большими габаритами и массой, чем зарубежные аналоги. Но именно за счет того, что пилотировать В-80 предстояло одному человеку, сэкономленные на отказе от размещения второго члена экипажа место и вес можно было отдать под электронику — и все равно выиграть! Наконец, еще одним преимуществом, которое давал вариант одноместного вертолета, стало снижение расходов на подготовку и содержание летного состава и снижение потерь в боевой обстановке. Ведь подготовка одного пилота, пусть даже «многостаночника», в итоге обходится государству в меньшие деньги и усилия, чем двух узких специалистов — пилота и оператора, численность строевых подразделений, а значит, и расходы на их содержание тоже снижаются в два раза, да и восполнить потерю одного человека проще, чем двоих или троих. Конечно, идея одноместного вертолета вызвала существенное сопротивление у многих военных — слишком уж она была новаторской и слишком уж она отличалась от всего мирового опыта в области боевого вертолетостроения и применения. Но главный конструктор В-80 Сергей Михеев не случайно ответил на все эти возражения такими словами: «Не стоит доказывать, что один летчик работает лучше двух, не требуется доказывать недоказуемое. Но если летчик на нашем вертолете справится с тем, что должны будут сделать двое на вертолете-конкуренте, это будет победа». И такую победу конструктор Михеев и его команда одержали в октябре 1983 года, когда на совещании, созванном по решению главнокомандующего ВВС главного маршала авиации Павла Кутахова и министра авиационной промышленности Ивана Силаева подводили первые итоги испытаний опытных образцов В-80 и Ми-28. Большинство представителей авиапрома и военной авиации высказались в пользу камовской машины, оценив ее главные преимущества: более простая техника пилотирования, большие статический потолок и вертикальная скороподъемность, а также лучшее соотношение эффективности и стоимости. Преимущества В-80 подтвердили и государственные сравнительные испытания новых вертолетов, которые начались в 1984 году и продолжались два с лишним года. Доказанным оказалось все: и эффективность соосной схемы, и возможность одного пилота достойно справляться с обязанностями летчика и оператора вооружения, и маневренность машины, и преимущества высокотехнологичного прицельно-навигационного комплекса. В итоге четыре института Минобороны, оценивавших результаты испытаний, в октябре 1986 года выдали единодушное окончательное заключение: считать целесообразным выбор В-80 в качестве перспективного боевого вертолета Советской армии. Увы, дальнейшая история вертолета, получившего в результате традиционный для камовских машин индекс Ка-50, оказалась куда менее радужной. Процесс подготовки документации и создания первых серийных экземпляров, пригодных для проведения государственных испытаний, затянулся — и неизбежно попал на трагические события начала 1990-х. Несмотря на это, в январе 1992 года начались государственные испытания, а в ноябре 1993-го — войсковые, проходившие в Центре боевого применения армейской авиации в Торжке. Тогда же вертолет вышел на международную арену, и тогда же — впервые в отечественной практике! — он еще до официального принятия на вооружение стал героем кинокартины, которая и подарила ему собственное имя. Фильм «Черная акула», в котором главную роль сыграл именно Ка-50, вышел на экраны в 1993 году, причем заказ на картину, как утверждал ее режиссер Виталий Лукин, сделало само КБ Камова — видимо, с целью обеспечить продвижение своей машины не только в России, но и за рубежом. В этом, увы, был здравый смысл: развитие событий подсказывало, что получить серьезный заказ в собственной стране на новые машины фирма «Ка» может и не суметь… В конечном итоге так, к сожалению, и случилось. Хотя в 1995 году Ка-50 президентским указом приняли на вооружение Российской армии, денег хватило только на десяток серийных машин. А вскоре начались совсем уж труднообъяснимые события: даже после эффективной боевой практики в Чечне, когда Ка-50 полностью доказали свою эффективность и боепригодность, было принято решение основным ударным вертолетом армии сделать его давнего конкурента — Ми-28 «Ночной охотник». И сегодня именно ему по-прежнему отдается предпочтение, хотя появление двухместной модификации Ка-50 — ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — все-таки позволило русской армии не потерять уникальную машину. Впрочем, подобные странности в истории того или иного уникального образца вооружения — не редкость, и история не раз доказывала, что по-настоящему стоящее оружие все равно окажется в руках у тех, кто его достоин. Пусть даже на это потребуется три с лишним десятка лет. Автор Сергей Антонов Первоисточник

|

|

|

|

|

#4 | ||||||||||||||||||||

|

|

Ка-50 «Чёрная акула» — одноместный ударный вертолет

В 1976 году, параллельно с развертыванием работ по созданию Ми-28, в ОКБ имени Н.И. Камова приступили к проектированию второго (после Ка-29) боевого вертолета, получившего обозначение В-80. Думаю, выбор схемы новой машины был не прост. С одной стороны, накоплен уникальный опыт в области разработки вертолетов соосной схемы, позволявшей существенно повысить маневренные характеристики и получить более высокую продолжительность и дальность полета при одинаковой грузоподъемности, чем у вертолетов одновинтовой схемы. Ка-50 «Чёрная акула» — видео С другой стороны, заказчик — фронтовая авиация — накопил свой багаж, эксплуатируя вертолеты, созданные в ОКБ имени М.Л. Миля. Естественно, за 30 лет сложились и определенные связи, положительно влиявшие на боеготовность вертолетных частей сухопутных войск. Значит, требовалось создать машину, разрушившую бы существовавшие стереотипы и способную уже на начальном этапе летных испытаний продемонстрировать свое превосходство. Ставка на соосную схему, вопреки скептикам, позволяла разрубить многие «тугие» узлы, то и дело возникавшие еще в процессе предварительного проектирования. Но главное, на что решились конструкторы, — это, вопреки устоявшимся взглядам, сделать ставку на одноместную машину, правда, рассчитывая, что промышленность сможет создать оборудование, помогающее пилоту отыскивать неприятеля на поле боя и, исходя из степени угрозы, выбирать оружие.  Но создавать машину, сделав ставку исключительно на новинки, опасно, да и техника, развивающаяся по своим законам, вынуждает применять похожие технические решения. Так, в Ка-50 «Чёрная акула» и Ми-28 двигатели расположили не единым блоком, как на предшественниках, а по бортам фюзеляжа, что исключало их поражение одним выстрелом.  Кроме этого, в вертолете для защиты пилота от средств поражения применили комбинированную броню из стальных и алюминиевых сплавов, а также бронестекла. Экранировали систему управления машиной и наиболее важные агрегаты и оборудование. Разработали двухконтурную конструкцию лонжерона лопасти несущего винта и многое другое, способствующее повышению боевой и эксплуатационной эффективности. В состав арсенала вертолета Ка-50 «Чёрная акула» включили 30-мм пушку 2А42 с боезапасом 460 патронов. Особенностью орудия являются селективное (выборочное) боепитание и переменный темп стрельбы.  Кроме этого, допускается подвеска четырех управляемых ракет класса «воздух — воздух» «Игла-В» и Р-73, а также авиабомб калибра от 100 до 500 кг, контейнеров малогабаритных грузов КМГУ-2, зажигательных баков ЗБ-500 и РБК-250/500. Для увеличения дальности полета предусмотрена подвеска до четырех 500-литровых топливных баков. В мае 1981 года состоялась защита эскизного проекта и макета В-80, и спустя год, 17 июля, летчик-испытатель ОКБ Бездетный опробовал первый прототип вертолета (бортовой № 010) в полете.  Испытания Ка-50 «Чёрная акула» проводились в Подмосковье, и по требованию сотрудников режимно-секретной службы на вертолет нанесли «гражданскую» символику, а на бортах наклеили пленку с рисунками иллюминаторов. Но это чуть не привело к трагедии. В одном из полетов пленка отклеилась и попала в двигатель. После чего от маскировки отказались. Второй летный экземпляр (бортовой № 011), поднявшийся в воздух 16 августа 1983 года, был оснащен всеми основными системами и предназначался для отработки вооружения и авиационного оборудования.  Во время испытаний машины на боевую живучесть отстрелили хвостовую часть с оперением, что не помешало благополучно завершить полет. В октябре того же года состоялось совещание с участием представителей министерств обороны и авиационной промышленности, на котором большинство его участников отдали предпочтение В-80 как машине, обладавшей лучшими летно-техническими данными и лучшим соотношением цена—качество. Сравнительные испытания (27 полетов), проведенные в 1984 году, подтвердили превосходство В-80 над Ми-28. На основании этого в октябре того же года министр авиационной промышленности подписал приказ о подготовке серийного производства В-80.  Несмотря на трагедию, в сентябре 1985 года, после второго этапа сравнительных испытаний В-80 и Ми-28, Министерство обороны выдало окончательное заключение о выборе В-80 в качестве основного ударного вертолета, и для продолжения летных испытаний в декабре 1985 года построили третий экземпляр В-80 с бортовым №012.  В ноябре 1993 года начались войсковые испытания машины с целью отработки тактики ее боевого применения. После доводки серийной машины до должного технического уровня 28 августа 1995 года вертолет Ка-50 указом Президента Российской Федерации был принят на вооружение. Однако из-за финансовых затруднений удалось построить только 10 серийных машин.  Расследование трагедии показало, что и на этот раз ее причиной стало схлестывание лопастей из-за превышения пилотом установленных ограничений. Ситуация усугубилась еще и тем, что все произошло на малой высоте, когда летчик не мог воспользоваться средством аварийного спасения. К 2007 году промышленность изготовила лишь 15 машин, включая опытные экземпляры. Летные испытания Ка-50 показали возможность полета со скоростью до 390 км/ч, однако для серийных машин этот параметр ограничили 315 км/ч. Как и положено вертолету, Ка-50 может двигаться боком и назад со скоростью 80 и 90 км/ч соответственно. Руководство по летной эксплуатации ограничивает максимально допустимую перегрузку 3,5 д, углы крена не более 70 градусов, тангажа — ±60 градусов и угловую скорость по всем осям в пределах 60 градусов в секунду.  Тактико-технические характеристики Ка-50 «Чёрная акула»

Фото Ка-50 «Чёрная акула»  Источник |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

#5 |

|

|

Ударный вертолет Ка-50 «Чёрная акула». Инфографика

Ка-50 был разработан на конкурс 1976 года по новому ударному вертолету, который должен был стать достойным оппонентом параллельно создававшемуся американскому образцу, впоследствии получившему имя AH-64 Apache. Ка-50 выглядел революционно: типичная для КБ соосная схема дополнялась сокращенным до одного человека экипажем (конструкторы решили заложиться на высокую автоматизацию бортового комплекса) и системой катапультирования с отстрелом лопастей винтов. Получился оригинальный вертолет-штурмовик с непревзойденной маневренностью, особенно в плоских разворотах, позволяющих быстро перенацеливать бортовое вооружение. Машина в начале 2000-х годов успешно применялась в Чечне. В настоящее время на ее базе создан новый вертолет Ка-52 «Аллигатор», серийно производящийся для ВВС России. Первоисточник: |

|

|

|

|

#6 |

|

|

Загадки «Чёрной акулы»: НАТОвский ужас перед Ка-50

История создания «Чёрной акулы», ударного вертолёта Ка-50, полна весьма противоречивых фактов. Одна из самых нашумевших винтокрылых машин своего времени рассматривалась и в варианте вертолёта с двойной хвостовой балкой, и в варианте исполнения по двухвинтовой поперечной схеме, и в варианте винтокрыла с толкающим винтом внутри хвоста. Также «Чёрная акула» имела экспериментальные модификации, созданные для поставок в Турцию и Южную Корею. Словом, за всё время существования и проектирования вертолёта было разработано крайнее множество разнообразных вариаций Ка-50. Однако история «Чёрной акулы» была бы неполной без рассказа, в котором описывалось бы виденье новейшего советского вертолёта в НАТО.  Источник фото: vashsad.ua По причине первоначального недостатка информации о проектируемых в начале 80-х в СССР перспективных вертолётов, западными экспертами, по примеру истребителя МиГ-2000, были разработаны сразу несколько реконструкций советских винтокрылых машин: Ми-28 и Ка-50. Интерес к потенциальным соперникам проектируемого в это время в США собственного ударного вертолёта нового поколения «Команч» был крайне велик. В частности к машине, выполненной по соосной схеме. Но, если образ и характеристики «Ночного охотника» натовским военным аналитикам почти удалось предугадать, то с его камовским собратом вышли серьёзные проблемы. Источник фото: livejournal.com До своего первого официального показа «Чёрная акула» в представлении западных аналитиков, проходящая под обозначением Ка-34, выглядела своеобразным вертолётом-истребителем, основная боевая задача которого заключалась в прикрытии Ми-24 и Ми-28 от воздушных атак. В пользу этого говорили и соосная схема, дающая машине солидную скорость, а также сверманевренность, и неподвижное размещение автоматической пушки под фюзеляжем, и весьма габаритные пилоны, которые скорее выполняли роль крыла. Источник фото: livejournal.com Более того, в информации о «Чёрной акуле», полученной натовскими экспертами, не упоминалось об оснащении ударного вертолёта противотанковыми управляемыми ракетами. Что окончательно убедило Пентагон в своём заблуждении: разрабатываемый Ка-50 — машина, создаваемая для борьбы с воздушными целями. Источник фото: livejournal.com Данное предположение отчасти наложило отпечаток на проектирование «Команча». Конструкторы американского вертолёта учли потенциальную угрозу от «охотника за вертолётами» Ка-50, что в итоге склонило их к активному использованию стелс-технологий в разработке.Также западным аналитикам не удалось раскусить и главную «изюминку» Ка-50. В их представлении вертолёт оказался не одноместной, а двухместной машиной, выполненной со стандартным, тандемным расположением экипажа. Даже в пластмассовых модельках «Чёрной акулы», которые наводнили западный рынок до официального показа вертолёта, Ка-50 пилотируют два лётчика.  Источник фото: livejournal.com И только на последних реконструкциях советского вертолёта «Чёрная акула» получила противотанковые ракетные комплексы, подвижную пушку, расположенную под правым бортом, и одноместную кабину. Ка-50 в представлении натовских военных экспертов наконец-то стал вертолётом, специализирующемся на уничтожении бронетехники противника. Источник фото: livejournal.com Автор: Евгений Просвирин Источник фото: inforeactor.ru |

|

|

|

|

#7 |

|

|

Ударный вертолет Ка-50 «Черная акула». Инфографика

Ка-50 представляет собой одноместную боевую машину, предназначенную для уничтожения вражеской бронетехники и воздушных аппаратов противника. Главной особенностью вертолета является соосная винтовая схема. У него нет винта на хвосте, за полет вертолета отвечают два других, расположенные на одной оси над корпусом вертолета. Первоисточник: |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Ка-50 |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Подводные лодки проекта 941 «Акула» | ezup | Подводные лодки | 5 | 20.03.2019 00:05 |

| Любимая акула | ezup | Фауна | 1 | 01.05.2015 22:05 |

| пр.941 Акула - TYPHOON | ezup | ПЛ с баллистическими ракетами (ПЛРБ, ПЛАРБ) | 0 | 02.05.2013 10:15 |

| Кинофильм "Черная Акула" (Ка-50) | ezup | Видеосалон | 0 | 06.04.2013 22:42 |

| Русская Акула | ezup | Видеосалон | 0 | 03.05.2011 23:38 |

Линейный вид

Линейный вид