RUFOR.ORG

»

Кавказский узел: не рубить и не затягивать!

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Обострившиеся нынешним летом и осенью территориальные конфликты Ингушетии с Чечней и Северной Осетией, как, впрочем, и между другими северокавказскими субъектами Федерации проистекают из многочисленных приграничных переделов на Северном Кавказе, проводившихся, как правило, по этническому признаку. Национальная политика в регионе практически никогда не отличалась последовательностью, и Москве никак не удавалось, следуя заветам генерала Ермолова, встать над схваткой. Зато «коррективы», как в государственную этнотерриториальную политику, так и в местную «картографию», причём не без участия западных посредников, вносились и вносятся с завидной регулярностью...

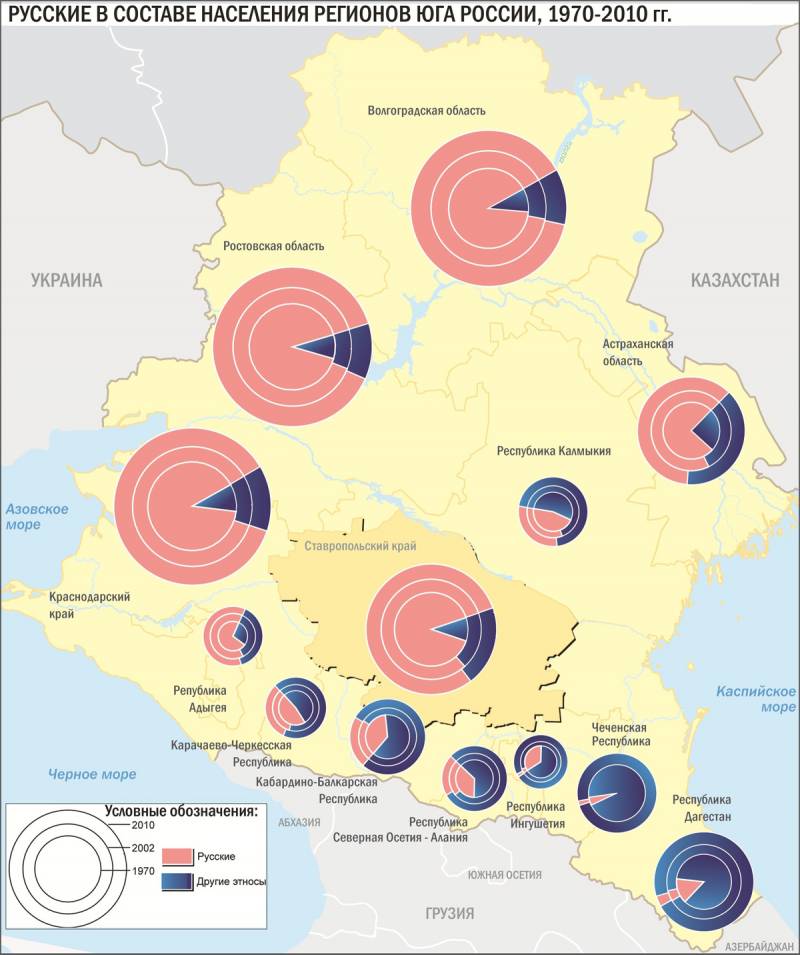

Чёткое территориальное размежевание в этом поистине мозаичном регионе было проведено вроде бы ещё в первые советские годы. На Кавказе, как и по всему Союзу ССР, была сформирована многоуровневая система автономий. При этом, вопреки вильсоновскому принципу национальностей и вопреки тем базовым ленинским основаниям, которые закладывались в фундамент Советского Союза, на Северном Кавказе применялась весьма оригинальная практика территориального «передела».  Она действовала на протяжении многих лет, от окончания Гражданской войны вплоть до 60-х годов, и вполне соответствовала духу интернационализма, а фактически представляла собой «растворение» или «перемешивание» наций и народностей. При этом ряд районов с русским населением, что называется, в «рабочем порядке» передавался национальным автономиям в регионе, а с нерусским, напротив, — в состав Краснодарского и Ставропольского краёв. Хотя последнее всё же использовалось куда менее часто, чем прецеденты первого «варианта». Ещё в начале 20-х годов в регионе существовала Горская АССР, сформированная в составе Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, но местные власти постоянно требовали от Москвы большей автономии. Поэтому, чтобы не рисковать рецидивами местного «ультранационализма», уже к 1924 г. эту республику было решено расформировать на отдельные национально-автономные республики или области. В силу географических особенностей местности люди всегда жили на Северном Кавказе небольшими анклавами, не особо задумываясь над какими-то «вечными и неизменными» границами. Право наций на самоопределение стало для всего региона своего рода бомбой замедленного действия, которая с тех пор не перестаёт периодически взрываться. Ведь, к примеру, целый ряд районов с нерусскими этноменьшинствами в советский период просто «разделили» между границами практически всех автономных образований региона. И в результате получили бесконечные территориальные споры. Которые особенно обострились после восстановления ряда национальных автономий, ликвидированных в своё время по известным причинам. В их числе была и Чечено-Ингушская АССР, реально возрождённая ближе к второй половине 1950-х. Её границы существенно расширились по сравнению с периодом 20-х – 30-х годов. Тогдашнее руководство СССР считало, что от прежних территориальных переделов, как в случае с Чечнёй, выигрывали в основном русскоязычные Астраханская область, Краснодарский край и Ставрополье. Но, опять же, уточнять и уж тем более заново делить территории по этническому признаку внутри реанимируемых автономий никто не рисковал. В период с 1944 по 1957 годы в составе РСФСР существовала Грозненская область, в которую (на юго-западе) входили и бывшие ингушские районы Чечено-Ингушетии. Во время войны их «распределили» между Грозненской областью (до 80% общей территории) и Северной Осетией. И в 1958 г. возвращавшиеся из Казахстана и Узбекистана ингуши потребовали отдельной автономной республики. Однако им было достаточно жёстко отказано. Объединение с Чечнёй фактически также стало бомбой замедленного действия, которая страшно сработала уже в 90-е годы.  Настырных, но готовых многое стерпеть ингушей постарались «поставить на место» ещё раз — в конце 50-х – первой половине 60-х годов. Тогда были частично "сужены" и восточные, уже в рамках Чечено-Ингушской республики, и западные, соседние с Северной Осетией (так называемый Пригородный район) административные границы Ингушетии. Сравнение с периодом 1936-1956 годов не в пользу ингушских территорий может обеспокоить кого угодно. Но тогда как-то обошлось. С тех пор границы Ингушетии оставались неизменными. А все эти и смежные с ними проблемы перешли по наследству к постсоветской России. Интересно, что буквально перед распадом СССР права национальных автономий были существенно расширены, что, среди прочего, дало дополнительные козыри в руки лидеров той же мятежной Чечни, а также ультранационалистов из Дагестана. Небезызвестный призыв президента Ельцина к автономиям в 1993 году: «Берите суверенитета, сколько сможете», стал вообще-то вполне логичным продолжением такой политики. А в результате ещё в статье 11 Конституции Ингушетии, ещё 1994 года, совершенно недвусмысленно заявлено, что её важнейшая задача — "...возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия". Федеральные же власти, в том числе и Конституционный суд страны, допустив такую статью, де-факто и де-юре способствовали и без того конфликтным территориальным спорам Ингушетии с Чечнёй и Северной Осетией.  Складывается впечатление, что "ингушский фактор" может использоваться не только в качестве рычага политического "сдерживания" Чечни, но также и в качестве противовеса давно существующим планам Северной и Южной Осетии по объединению в единую Осетию. Как всё это корреспондируется с той самой заботой о сохранении территориальной целостности Российской Федерации (не Ингушетии. – Авт.), неплохо бы задуматься нашим законотворцам и правоведам. И обратить внимание, что свою лепту в приобретающие совершенно новый облик «кавказские споры» вносят уже несколько лет ведущие западные СМИ — Euronews и BBC. Ведь на картах, которые регулярно демонстрируются ими, весь Джейрахский район Ингушетии уже однозначно относят к Чечне. Тем самым вольно или невольно создается новый очаг спора с Грозным, а Ингушетия «лишается» границы с Грузией. Впрочем, возможно, здесь просто отражается куда более широкий региональный интерес со стороны Запада — и к Чечне, и к Грузии? Вообще, границы на Северном Кавказе после двух русских революций и Гражданской войны менялись уже более десяти раз. Основные перемены пришлись на рубеж 20-х и 30-х годов, более жёстко, но внятно всё поменялось в середине 40-х, а потом был ещё и откат второй половины 50-х (когда, повторим, восстанавливались некоторые национальные автономии в регионе). В результате в тот период наибольшие территориальные потери понесли наряду с Ингушетией исконно русское Ставрополье и не менее русские Астраханская область и Краснодарский край. При этом расширение границ Адыгеи происходило четыре раза, а границы того же Ставрополья «урезались» около десяти раз. Воссоздание Калмыцкой АССР в середине 50-х годов тоже происходило с существенным расширением её границ. И в то же время с «переделами» границ примыкающих к Калмыкии районов Дагестана, Ставрополья, Сталинградской, Астраханской и Ростовской области. Причём в этом случае ещё и с «переделами» между Элистой и Астраханью административной принадлежности морских участков Каспия, споры по которым сохраняются и поныне.  Границы Кабардино-Балкарии со Ставропольем и Северной Осетией также менялись не единожды. Но «удаление» балкарского населения в Среднюю Азию в 1944-1955 гг. привело в том числе и к пересмотрам внутренних границ между этническими районами в этой автономии. В пользу кабардинцев, как и следовало ожидать. А восстановление балкарцев в правах в 1956 г. привело лишь к частичному восстановлению прежних внутренних границ. Чем балкарские активисты недовольны до сих пор, а ситуация и здесь сохраняется достаточно напряжённой. Вдобавок без изменений с того же времени остаётся и кабардинское преобладание во властных структурах автономной и единой Кабардино-Балкарской республики. То же, отметим, имело место «в пользу» чеченцев и в Чечено-Ингушской АССР, как в 30-х годах, так и с середины 50-х – вплоть до распада СССР. Схожая ретроспектива тех же вопросов наблюдается и в Карачаево-Черкесии, где, напомним, карачаевский юг автономии, откуда были депортированы в 1944-м карачаевцы, был почти полностью передан Грузии. Он и оставался в Грузии вплоть до 1956 года, а возвращение карачаевцев в восстановленную в 1957-58 гг. «двойную» — карачаево-черкесскую автономию, привело всё к тем же проблемам, что в Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии. Потому и неудивительно, что, к примеру, большинство ингушей поддержали «русское» восстание в Грозном, произошедшее в конце августа-начале сентября 1958 года. Главной причиной здесь был «стремительный» захват и властных постов, и земель, особенно высокоплодородных, возвращавшимися в республику чеченцами. И это в дополнение к насильственным выселениям русскоязычного населения и антиингушскими акциям, которые проводили чеченские активисты. На всё это тогда никак не реагировали ни власти автономной республики, ни высшее советское руководство. Зато войска были использованы для подавления восстания («русского», повторим), но проблемы-то остались. Похожие эксцессы в Грозном были и в 1973 году, и по тем же причинам (хотя и с меньшим градусом противостояния). В регионе остаётся очень много нерешённых национальных проблем. Так, ещё с 20-х годов о национальной автономии просят ногайцы, исторически проживающие в сопредельных районах Дагестана, Калмыкии и Ставрополья. Ногайские активисты периодически «напоминают» об этом вопросе местным и федеральным властям. Также за национально-автономный округ на юге — юго-западе Дагестана, то есть вблизи границы с Грузией и Азербайджаном, выступают представители ещё одного «меньшинства» — лезгинского. И в том же Дагестане, только уже на западе, есть этнически чеченские районы (особенно Ауховский), которые местные чеченцы-активисты считают исконными районами Чечни. И это тоже является следствием пограничных переделов, которые были проделаны здесь ещё в советский период. Окончание следует… Автор:Алексей Балиев, Артём Алексеев |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Кавказский узел: не рубить и не затягивать! Окончание

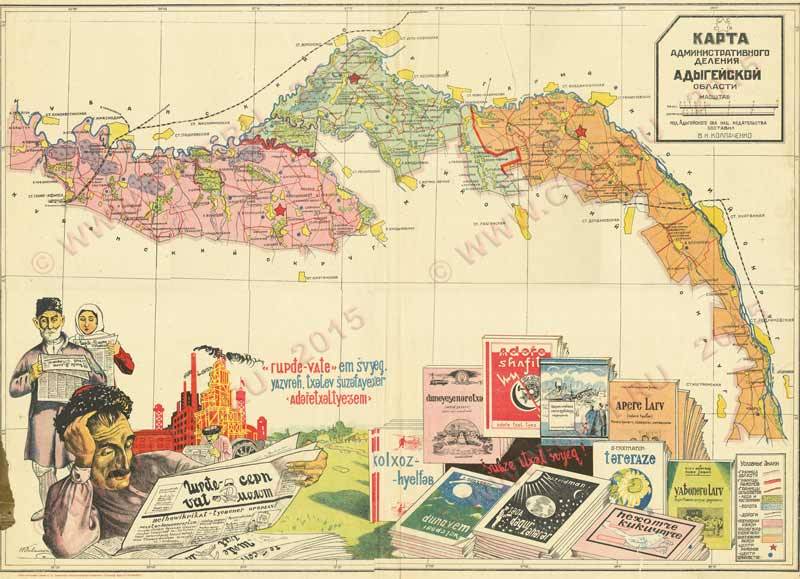

Целый калейдоскоп противоречий, о котором мы написали в первой части нашего краткого этнополитического обзора, не отменяет традиционных для Кавказа объединительных тенденций. При этом они отнюдь не всегда связаны с противостоянием федеральному центру, в чём убеждены некоторые псевдопатриоты. Впрочем, и о былой тяге к Москве, как когда-то к Петербургу и к «Белому царю», способному защитить и от таких врагов, как турки, и от чересчур агрессивных соседей, сейчас речь вести, увы, не приходится. И всё же, даже на фоне нынешнего обострения политических взаимоотношений Ингушетии с Северной Осетией и особенно с Чечнёй, да и других схожих ситуаций в регионе, нельзя не обратить внимание на стремление к консолидации со стороны адыго-черкесских этносов и республик. Характерно, что акцент при этом делается на многовековой единый этнотерриториальный ареал. Совсем недавно, 22 октября, главы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на переговорах в Майкопе "договорились о более тесном сотрудничестве и обмене опытом между республиками сразу по нескольким направлениям". Что называется, вспомнили Горскую республику, о которой чуть ниже.  Автономии, которые на фоне острых конфликтов по соседству вполне можно считать «забытыми», уже сегодня весьма оперативно объединяют усилия в социально-экономической области, в укреплении культурных и научных связей, в области образования и молодежной политики и даже (не удивляйтесь) в цифровой экономике и инновационных практиках. "Сегодня мы готовы предложить новые, актуальные в масштабах страны направления для расширения такого сотрудничества. К примеру, обучение в Адыгее одаренных детей из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, подготовку специалистов в рамках целевого набора из наших братских республик. Республиканская естественно-математическая школа обладает серьёзным опытом такой работы; общеобразовательные школы Адыгеи в дистанционном режиме осуществляют сотрудничество с её педагогами", — отметил на совещании в Майкопе глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В свою очередь, глава Кабардино-Балкарской автономии Казбек Коков заявил о необходимости расширения культурного сотрудничества и сохранения культурно-исторического наследия. Кроме того, по его словам, Кабардино-Балкария хотела бы воспользоваться опытом Адыгеи по внедрению передовых управленческих практик, в сфере здравоохранения, государственного управления, образования и науки, но главное – в экономике, таких как "Бережливое производство". Федеративное государственное устройство на Северном Кавказе в первые годы советской власти попытались организовать по образу и подобию небезызвестной ЗСФСР. В эту Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику вошли, как известно, Грузия, Армения и Азербайджан, а также ряд менее крупных автономий. Они стали одними из соучредителей Союза ССР в конце 1922 года и достаточно благополучно разбежались уже только в 1936 году, как союзные республики с рядом входящих уже в их состав автономий. В попытках создания базы для Северо-Кавказской федерации предпринимались самые разнообразные шаги, такие как образование Горской АССР, а несколько лет спустя – менее крупного территориального образования — Черкесской (Адыгейской) автономной области. Она была образована в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 7 июля 1922 года в составе Кубано-Черноморской области Российской Федерации. Позднее, уже когда был создан СССР, автономия вошла в состав Краснодарского края, но повышения в статусе до автономной республики её лидерам получить не удалось.  Возможно, на это повлиял тот факт, что в новую область не вошли Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская автономии, остававшиеся в составе Горской АССР. В то время в Москве, похоже, сочли политически небезопасным объединение в одну республику почти всех родственных этносов Северокавказского Причерноморья. Такое прямолинейное следование принципу «разделяй и властвуй», продолжение которого многими московскими чиновниками из Наркомата национальностей понималось, как «и никого не объединяй», было весьма характерно и впоследствии. К тому же местные власти Горской АССР всё настойчивее требовали создания "своих" отдельных национальных автономий. Под таким давлением, и опять же, во избежание формирования слишком крупной кавказской территориальной единицы, уже в 1924 году Горская АССР была расформирована. Чуть ли не все её регионы стали тогда отдельными автономиями – кто-то республиками, а кто-то только областями. Зачастую решения о статусе той или иной автономии принимались, не исходя из марксистских определений наций и народностей, а по степени заслуг перед революцией у конкретного местного вождя. Тем не менее, объединительная идея на западе Северного Кавказа продолжала проявляться со стороны местных властей. Соответствующие запросы шли в Москву как из Адыгеи, так и от кабардинцев, карачаевцев и балкарцев. Так, на рубеже 20-х и 30-х годов вполне могла появиться Адыго-Черкесская автономия, инициатором создания которой был Бетал (хотя в Советской энциклопедии 1958 его зовут Бедгал) Калмыков, возглавлявший в 1928-38 годах Кабардино-Балкарию.  Бетал Калмыков, многолетний глава Кабардино-Балкарской автономии У Калмыкова, кабардинца по национальности, батрачившего с молодости, революционная биография была лучше некуда. Уже 20-летним он оказался в числе лидеров горского восстания, направленного против местных и русских аристократов. В годы мировой войны Бетал лично сколотил весьма мощную нелегальную крестьянскую организацию бедняков, которую так и назвал — «Карахалк» («Беднота»). К большевикам он присоединился уже после двух революций и сразу вошёл в Терский народный совет. Вместе с товарищами на I съезде Нальчикского округа Калмыков провозглашал советскую власть в Кабардино-Балкарии и вскоре стал не только чекистом, но и комиссаром по делам национальностей Терской области. При белых партизанил, потеряв отца и брата, которых расстреляли в Нальчике. Калмыков возглавил ревком, потом облисполком Кабардино-Балкарии и лично руководил жестокими чистками в горах, когда зачастую уничтожались не только бандиты и пособники белых. Бетала Калмыкова, десять лет возглавлявшего республику, расстреляли в 1940 году, но реабилитировали уже в 1954-м, едва ли не первым из политических деятелей национального уровня. Памятник Калмыкову в Нальчике установили ещё в 1960 году, теперь его периодически требуют снести, причём требуют не только жертвы политических репрессий, но и националисты.  Все предложения Калмыкова о создании единой автономии «от Чёрного моря до главных вершин Кавказа» Москва отвергала. Как отвергла и проект строительства Западно-Кавказской железной дороги, проходящей параллельно Северо-Кавказской магистрали и соединяющей Адыгею с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией. Его уже в начале 20-х годов не просто посчитали экономически необоснованным, но и назвали «авантюрой». Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки между тремя адыго-черкесскими автономиями и поныне осуществляются через сопредельные районы Краснодарского края и Ставрополья. А в столицы автономных республик протянуты отдельные, независимые друг от друга ветки от Северо-Кавказской магистрали. Не исключено, что жёсткая линия Москвы в "железнодорожном" вопросе была в какой-то мере связана с ретроспективой. Вероятно, советская власть унаследовала память о том, что адыго-черкесские и родственные им этносы (абазины, шапсуги, хемшилы) оказывали едва ли не самое длительное вооруженное сопротивление русским войскам в Кавказской войне – вплоть до 1864 года. При этом из Москвы после отповеди Калмыкову почти тут же последовало указание на всякий случай "отделить" территорию Адыгеи от административной границы с Карачаево-Черкесской республикой. С этой целью два района, Мостовской и Лабинский, постановлением ВЦИК СССР были оперативно прирезаны к территории Краснодарского края. Очень показательные для тех времён политические технологии – когда внутренние территориальные вопросы Российской Федерации оперативно решались на союзном уровне.  Адыгея так и остаётся "отрезанной" от других автономий Западного Кавказа Остаётся сообщить читателям, что вскоре три республики планируют вместе отпраздновать 100-летие Адыгейской автономии в составе Российской Федерации. По словам главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова, эти республики "должны совместно работать с молодежью республик для укрепления отношений между молодёжными общественниками, представителями творческой и научной интеллигенции". Здесь, похоже, и просматривается стремление и к согласованному преподаванию истории не только западной части региона, но и всего Северного Кавказа. А её, этой истории, на протяжении вот уже нескольких столетий, без России просто нет. Автор:Алексей Балиев, Артём Алексеев |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Россия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Кто разрубит «минский узел» Донбасса? | ezup | Донбасс | 0 | 23.06.2019 00:01 |

| Кто разрубит ингушский узел? | ezup | Россия вчера, сегодня, завтра! | 1 | 21.10.2018 11:29 |

| Франция попала в переплет: долг "Роскосмосу" может превратиться в гордиев узел | ezup | Евросоюз | 1 | 14.11.2016 16:49 |

| Галстук. Вяжем узел. | ezup | Мода и стиль | 2 | 12.12.2011 16:16 |

| Кавказский Петербург | ezup | Новости России | 0 | 23.08.2011 11:45 |

Линейный вид

Линейный вид