RUFOR.ORG

»

Как конструкторы СКБ Макеева успешно догнали инженеров Lockheed

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Сегодня АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева») — это головной разработчик твердотопливных и жидкостных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами, предназначенными для установки на подводные лодки. А также один из самых больших российских научно-конструкторских центров по разработке ракетно-космической техники. На основе ГРЦ был создан крупный стратегический холдинг, в состав которого вошли ведущие предприятия отрасли: АО «Красноярский машиностроительный завод», АО «Миасский машиностроительный завод», ОАО «НИИ Гермес», АО «Златоустовский машиностроительный завод». Работа данного холдинга имеет для нашей страны стратегическое значение.

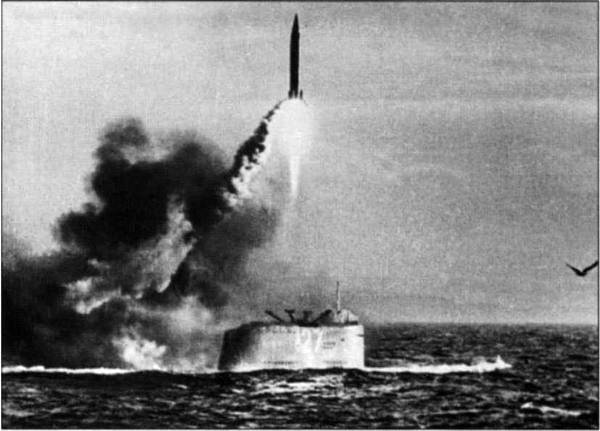

В российском оборонно-промышленном комплексе ГРЦ Макеева занимает особое место, на протяжении всей истории своего существования, занимаясь разработкой выдающихся образцов ракетной техники. За более чем 65-летнюю историю существования конструкторами ГРЦ были спроектированы и сданы на вооружение ВМФ три поколения ракетных комплексов, а также 8 базовых ракет и сразу 16 их модернизированных вариантов. Данные ракеты составляли и продолжают составлять основу морских стратегических ядерных сил Советского Союза, а затем и России. Всего специалистами ГРЦ было собрано примерно 4 тысячи серийных морских ракет, более 1200 ракет отстреляно, успешность пусков составила при этом более 96%. В каждом из создаваемых комплексов ракетного оружия конструкторами решались принципиальные задачи, которые обеспечивали становление морского ракетостроения в нашей стране, достижение качественных результатов, превосходящих мировые аналоги, способствующих развертыванию эффективной морской составляющей стратегических ядерных сил нашего государства. Разработки ГРЦ Макеева по-прежнему являются неотъемлемой частью современного ракетостроения. Однако так было далеко не всегда, ракетному центру и его коллективу пришлось пройти долгий путь, который вместил конкуренцию с таким гигантом американской авиационной индустрии, как Lockheed, данная компания занималась разработкой и производством БРПЛ UGM-27 «Поларис» и UGM-73 «Посейдон». Благодаря самоотверженной работе конструкторов ГРЦ Макеева созданные ими ракетные комплексы, которые устанавливались на всех советских стратегических подводных лодках, к середине 1970-х годов по своей эффективности догнали американские аналоги производства компании Lockheed. Правда, до этого им пришлось пройти долгий путь.  Первый запуск ракеты Р-11ФМ 16 сентября 1955 года с борта экспериментальной подводной лодки Б-67 Уже в первые послевоенные годы в СССР стремительными темпами развивалась новая ракетная отрасль и головное ее предприятие — ОКБ-1, возглавляемое Королёвым, начало расширять производственную базу. 16 декабря 1947 года правительственным решением было образовано Специальное конструкторское бюро с лабораториями и опытным цехом. С 1948 года оно стало называться СКБ-385 (Специальное конструкторское бюро №385). Данное бюро, основным предназначением которого была разработка ракет дальнего радиуса действия, было образовано на базе уральского завода №66, расположенного в Златоусте. Первой задачей для нового конструкторского бюро стало сопровождение производства ракеты Р-1 на заводе №66, данная ракета была собрана по образу знаменитой немецкой ракеты Фау-2. По-настоящему СКБ смогло развернуться после того, как его возглавил Виктор Петрович Макеев (1924-1985 годы). Он был назначен главным конструктором по предложению самого Сергея Павловича Королёва и пришел в СКБ из королёвского ОКБ-1, где он являлся ведущим конструктором. Королёв сумел разглядеть творческий потенциал, имеющийся у Макеева, отправив его в самостоятельное плавание. Макеев стал главным конструктором СКБ-385 в 1955 году, по его предложению началась постройка новой производственной площадки, расположенной на северной окраине города Миасс в Челябинской области, тогда же состоялся переезд КБ на новое место. Вместе с новым главным конструктором в Миасс отправились и новые разработки — баллистические ракеты малой дальности Р-11 и Р-11ФМ. Таким образом, КБ, которое до 1956 года занималось освоением серийного производства ракет разработки ОКБ-1, приступило к самостоятельному созданию баллистических ракет, предназначенных для установки на подводные лодки. 16 сентября 1955 года в СССР был произведен первый в мире пуск баллистической ракеты Р-11ФМ с борта подводной лодки. Ракета, разработанная в ОКБ-1 главным конструктором Королёвым, размещалась на подводных лодках проектов 611АВ и 629, техническим руководителем испытаний был Виктор Макеев. Успешные испытания данной ракеты положили начало созданию советских морских ядерных сил. До ума ракету довели к 1959 году, после чего приняли на вооружение. С вооружения она была снята только в 1967 году, хотя уже в начале 1960-х годов было очевидно, что данная ракета очень быстро морально и технически устарела. Обладая дальностью стрельбы всего 150 км, круговым вероятным отклонением 3 км и сравнительно небольшим зарядом мощностью 10 кт, данная ракета обеспечивала возможность лишь надводного пуска при волнении моря до 4-5 баллов. Надводный старт ракеты существенно осложнял возможность ее скрытного запуска с борта советских дизель-электрических подводных лодок.  Пуск UGM-27C Polaris A-3 с атомного подводного ракетоносца USS Robert E. Lee, 20 ноября 1978 года В 1960 году на вооружение советского флота была принята более совершенная одноступенчатая баллистическая ракета Р-13 (комплекс Д-2), ее генеральным конструктором являлся уже сам Макеев. Новая ракета частично решала проблему своей предшественницы, которая из-за малого радиуса действия не позволяла наносить удары по объектам, расположенным в глубине обороны противника, обладающего развитой противолодочной обороной. Максимальная дальность полета ракеты Р-13 выросла до 600 км, а мощность установленного на ней боезаряда до 1 Мт. Правда, как и предшественница, данная ракета обеспечивала лишь возможность надводного старта. Данная ракета ставилась уже и на дизельные, и на первые атомные советские подводные лодки, оставаясь на вооружении до 1972 года. Настоящим прорывом в советском ракетостроении стало создание одноступенчатой баллистической ракеты Р-21 (комплекс Д-4), которая стала первой советской ракетой с подводным стартом. Возросшие характеристики ракеты позволяли поправить баланс в стратегических ядерных силах, который сложился в 1960-е годы. Ракета Р-21 была принята на вооружение в 1963 году, оставаясь в строю почти 20 лет. Но даже эта ракета не могла конкурировать с принятой на вооружении в США в 1960 году ракетой UGM-27 «Polaris» (Полярная звезда). В отличие от советских одноступенчатых ракет, работавших на жидком топливе, американская баллистическая ракета Polaris была твердотопливной и двухступенчатой. Поларис А1, принятая на вооружение в ноябре 1960 года, по многим параметрам превосходила Р-21, принятую на вооружение в мае 1963 года. Американская ракета могла преодолеть 2200 км, в то время как максимальная дальность пуска Р-21 составляла 1420 км, при этом круговое вероятное отклонение американской ракеты составляло 1800 метров против 2800 метров у Р-21. Единственным преимуществом Р-21 была большая мощность заряда — 0,8-1 Мт против 0,6 Мт у американской ракеты UGM-27 «Polaris». Баллистическая ракета Р-27 с разделяющейся головной частью В гонке преследования между двумя странами СКБ-385 еще было куда расти, особенно с учетом того, что в 1962 году в США на вооружение приняли ракету Поларис А2 разработки компании «Локхид» с увеличенной до 2800 км дальностью полета и более мощной боеголовкой 1,2 Мт. Ракета, которая на равных могли соперничать с американской «Полярной звездой», была создана в СССР в период с 1962 по 1968 год. Именно 13 марта 1968 года на вооружение была принята новая одноступенчатая баллистическая ракета Макеева Р-27 (комплекс Д-5). При разработке новой ракеты был использован ряд новаторских решений, которые на долгие годы определили облик ракет СКБ-385: 1) Максимальное использование всего внутреннего объема ракеты для размещения в нем компонентов топлива, расположение маршевого двигателя в баке горючего (использована утопленная схема), применение общего днища бака горючего и окислителя, расположение приборного отсека в переднем днище ракеты. 2) Герметичный цельносварной корпус из оболочек полученных химическим фрезерованием плит, материалом для данных плит послужил алюминиево-магниевый сплав АМг6. 3) Снижение объемов воздушного колокола за счет последовательного пуска в момент запуска сначала рулевых двигателей, а затем маршевого двигателя. 4) Совместная разработка элементов ракетно-стартовой системы и ракеты, отказ от аэродинамических стабилизаторов, применение поясных резинометаллических амортизаторов. 5) Заводская заправка баллистических ракет. Все эти меры позволили существенно повысить среднюю плотность компоновки ракеты, что положительным образом сказалось на ее габаритах, а также уменьшении необходимого объема шахты и цистерн кольцевого зазора. По сравнению с предыдущей ракетой Макеева Р-21 дальность стрельбы новой Р-27 выросла в 2 раза, длина и масса самой ракеты уменьшились на треть, масса пусковой установки снизилась более чем в 10 раз, объем кольцевого зазора в 5 раз. Нагрузка на подводную лодку в расчете на одну ракету (масса самих ракет, пусковых установок для них, ракетных шахт, а также цистерн кольцевого зазора) снизилась в 3 раза. Атомная подводная лодка проекта 667Б "Мурена" Важно также понимать, что на первом этапе своего существования советские баллистические ракеты подводного базирования не являлись самым слабым звеном подводного стратегического флота. Они вполне соответствовали тактико-техническому уровню первых советских атомных подводных лодок. Эти субмарины также проигрывали американцам по целому ряду параметров: обладали меньшей дальностью и скоростью хода, были более шумными. Не все в порядке было и с аварийностью. Ситуация начала выравниваться в начале 1970-х годов, когда на вооружение ВМФ СССР поступили первые лодки проекта 667Б «Мурена». Лодки обладали уменьшенной шумностью хода и несли на борту прекрасное акустическое и навигационное оборудование. Главным оружием новых субмарин стала двухступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-29 (комплекс Д-9), созданная инженерами КБ Машиностроения (так с 1968 года стало называться СКБ-385) под руководством главного конструктора Виктора Петровича Макеева. Новая ракета была принята на вооружение в 1974 году. В составе комплекса Д-9 ракета размещалась на борту 18 подлодок проекта 667Б «Мурена», несших по 12 ракет Р-29, которые можно было выпустить залпом с глубины до 50 метров и при волнении моря до 6 баллов. Принятие на вооружение данной ракеты позволило резко увеличить боевую эффективность советских подводных ракетоносцев. Межконтинентальная дальность полета новых ракет устранила необходимость преодоления развитой противолодочной обороны флотов НАТО и США. По дальности полета — 7800 км данная ракета Макеева превзошла американскую разработку компании Lockheed ракету UGM-73 Poseidon C3, принятую на вооружение в 1970 году. Американская ракета имела максимальную дальность полета всего в 4600 км (с 10 блоками). При этом ее круговое вероятное отклонение по-прежнему превосходило показатель советской Р-29 — 800 метров против 1500 метров. Еще одной особенностью американской ракеты была разделяемая боевая часть с блоками индивидуального наведения (10 блоков по 50 кт), в то время как Р-29 была моноблочной ракетой с боеголовкой мощностью 1 Мт.  Запуск ракеты UGM-73 Poseidon C-3 В 1978 году на вооружение была принята ракета Р-29Д, которой были вооружены 4 лодки проекта 667БД «Мурена-М», несшие уже по 16 ракет на борту. При этом для получения необходимой точности стрельбы на баллистических ракетах Р-29 впервые в СССР была использована система азимутальной астрокоррекции (коррекция плоскости полета по звездным ориентирам), также впервые на них появилась бортовая цифровая вычислительная машина. Показатель кругового вероятного отклонения ракеты Р-29Д достиг сравнимого с ракетой Poseidon C3 показателя — 900 метров, при этом максимальная дальность стрельбы выросла до 9100 км. В то же время до высшей степени совершенства жидкостные баллистические ракеты для атомных подводных лодок, созданные специалистами ГРЦ Макеева, были доведены уже после смерти гениального конструктора. Так ракета Р-29РМУ2 «Синева», принятая на вооружение российского флота в 2007 году и размещаемая на подлодках третьего поколения 667БДРМ «Дельфин», превосходит состоящие с 1990 года на вооружении ВМС США ракеты «Трайдент-2». По мнению многочисленных экспертов, в том числе и иностранных, «Синева» признается лучшей в мире ракетой подводного базирования. Важнейшим показателем, который позволяет судить об ее боевой эффективности, является отношение забрасываемой массы к массе самой ракеты. У «Синевы» данный показатель существенно выше, чем у «Трайдента-2»: 2,8 т на 40 т против 2,8 т на 60 т. При этом UGM-133A Трайдент II, созданная специалистами Lockheed Martin, с забрасываемым весом в 2,8 тонны может поражать цели на удалении 7400 км. Российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-29РМУ2 «Синева» обладает дальностью пуска от 8300 до 11 500 км в зависимости от боевой нагрузки. Ракета может нести до 10 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 кт каждый, либо 4 блока мощностью по 500 кт каждый с усиленными средствами противодействия системам ПРО противника. Круговое вероятное отклонение данных ракет составляет 250 метров. Морская ракета Р-29РМУ2 «Синева» и ее развитие Р-29РМУ2.1 «Лайнер» по своему энерговесовому совершенству (техническому уровню) превосходят все без исключения современные ракеты США, Китая, Великобритании и Франции, отмечает официальный сайт ГРЦ имени Макеева. Их использование может сделать реальным продление эксплуатации стратегических атомных подводных лодок проекта 667БДРМ «Дельфин» до 2030 года. Источники информации: Материалы из открытых источников Автор: Юферев Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| рвсн |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| В сборе инженерно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации участвуют более 500 инженеров-штурмовиков. | Люциан | Новости Сухопутных войск | 0 | 19.03.2020 05:07 |

| Русский космос: проект «Корона» и другие разработки ГРЦ Макеева | ezup | Космос | 0 | 12.06.2017 00:55 |

| Секретный двухколёсный тягач советских инженеров | ezup | Авто-Мото | 0 | 05.02.2017 21:48 |

| Центр Макеева предложил возобновить разработку многоразовой ракеты «Корона» | ezup | Космос | 0 | 20.01.2017 23:39 |

| Военные конструкторы, прославившие Россию | ezup | История России | 0 | 18.04.2013 11:00 |

Линейный вид

Линейный вид