RUFOR.ORG

»

Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 4)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

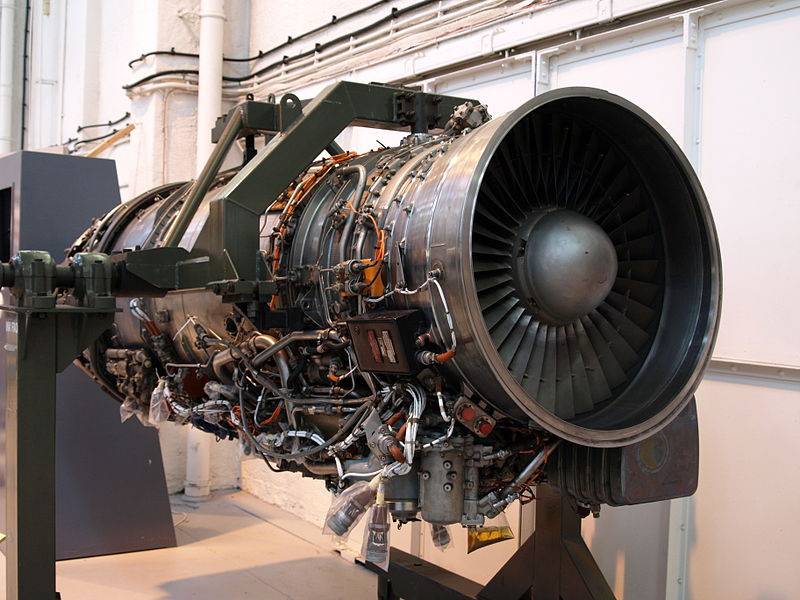

К середине 60-х годов экономика стран Западной Европы практически полностью восстановилась после разрушительных последствий Второй мировой войны. В полной мере это коснулось авиастроительной отрасли ФРГ и Италии, где начался взрывной рост. В Италии в послевоенное время были созданы весьма удачные самолёты: УТС Aermacchi MB-326 и лёгкий истребитель-бомбардировщик Aeritalia G.91, производство которого велось совместно с ФРГ. Дальше всех в военном авиастроении продвинулась Франция, где на предприятиях компании Dassault Aviation в 60-е годы осуществлялось строительство боевых самолётов мирового уровня: Etendard IV, Mirage III, Mirage 5, Mirage F1. Истребитель Mirage IIIЕ При этом упомянутые страны демонстрировали стремление к избавлению зависимости от США в деле оснащения своих ВВС. В Великобритании, где к моменту окончания войны имелись именитые авиастроительные фирмы и значительные производственные мощности, напротив, в связи с сокращением военных расходов в 60-е наблюдался спад в авиастроении. Британский тактический бомбардировщик Buccaneer Последними удачными британскими боевыми самолетами, имевшими экспортный потенциал стали: истребитель-перехватчик English Electric Lightning и тактический бомбардировщик Blackburn Buccaneer, разработанный изначально для базирования на британских авианосцах. Самолёт вертикального взлёта и посадки Hawker Siddeley Harrier во многом был уникальной, но специфичной машиной, и большого распространения ввиду чрезмерной дороговизны и сложности эксплуатации не получил. Полвека назад глобальный вооруженный конфликт между двумя идеологически противостоящими друг другу системами казался неизбежным. Но применение стратегических ядерных вооружений означало взаимное уничтожение сторон. С большой долей вероятности ареной для сражений с использованием тактических ядерных зарядов могла стать территория Западной Европы. Войска НАТО готовились противостоять советским танковым клиньям, рвущимся к Ла-Маншу. В этих условиях большая роль отводилась бомбардировочной авиации, способной не только наносить удары непосредственно по скоплениям бронетехники в прифронтовой полосе и на поле боя, но и действовать на коммуникациях, уничтожать цели в оперативной глубине, в нескольких сотнях километров за линией фронта. К тому же большую значимость приобретала способность действовать с взлётных полос ограниченной протяженности, так как прогнозировалось, что в случае начала «большой войны» основная часть ВПП на авиабазах постоянного базирования будет выведена из строя, и самолётам тактической авиации придётся летать с автострад и слабо подготовленных аэродромов. Во второй половине 60-х годов в СССР серьезно выросли возможности не только Войск ПВО страны, но и Армейская ПВО. Опыт боевых действий в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продемонстрировал, что современные ЗРК способны с успехом отражать налёты сверхзвуковых самолётов, летящих на средних и больших высотах. В этих условиях успешно выполнить боевую задачу могли специально созданные «прорыватели ПВО» с изменяемой геометрией крыла. В США таким самолётом стал двухместный тактический бомбардировщик General Dynamics F-111, дебютировавший во Вьетнаме, а в СССР фронтовой бомбардировщик Су-24. Впрочем, в СССР авиаконструкторы не избежали увлечения крылом с изменяемой стреловидностью и при создании сравнительно легких машин: МиГ-23, МиГ-27 и Су-17. В то время казалось, что возросшие взлётно-посадочные характеристики и возможность менять стреловидность в зависимости от профиля и скорости полёта компенсируют увеличившиеся стоимость, сложность и вес самолётов. В середине 60-х командование ВВС Германии, Италии, Бельгии и Нидерландов озаботилось необходимостью поиска замены для истребителя F-104 Starfighter. Как раз в это время американцы активно навязывали европейским союзникам недавно поступивший на вооружение F-4 Phantom II. Но в очередной раз пойти на поводу у США означало лишить заказов собственные авиастроительные предприятия и окончательно утратить собственную конструкторскую школу. Понятно, что ни одна из перечисленных стран не смогла бы потянуть в одиночку программу создания действительно современного боевого самолёта, способного составить конкуренцию «Фантому». В 1968 году в связи с дефицитом бюджетных средств англичане отказались от приобретения F-111K, до этого произошло сворачивание программы TSR-2 – ударно-разведывательного самолёта, спроектированного компанией Bristol Aeroplane Company (ВАС). Самолёт TSR-2 Первый полёт единственного построенного экземпляра TSR-2 состоялся 27 сентября 1964 года. Самолёт изначально проектировался для маловысотных скоростных полётов. Во многом это была очень перспективная машина, но она стала жертвой склок в британском оборонном ведомстве и бюджетных ограничений. Надежды, возлагаемые на совместный британо-французский проект самолёта с изменяемой геометрией крыла AFVG, не оправдались из-за выхода из него Франции. В 1968 году ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Италия и Канада сформировали рабочую группу Multi Role Combat Aircraft (MRCA) для изучения замены F-104 Starfighter. Руководство ВВС всех этих стран желало получить универсальный боевой самолёт, который сможет выполнять миссии по перехвату, нанесению бомбовых ударов, воздушной разведке и борьбе с вражеским флотом. По мнению технических экспертов стран-участниц рабочей группы это должен был быть двухдвигательный самолёт с изменяемой стреловидностью крыла, способный действовать на малых высотах, с взлётной массой 18-20 тонн и боевым радиусом более 1000 км. Самолёт с самого начала предполагалось делать двухместным, в то время когда первый член экипажа был занят пилотированием, в распоряжении второго находились системы навигации, аппаратура управления оружием и РЭБ. Оценки, произведённые на основании опыта боевого применения авиации в локальных войнах 60-70-х годов, позволили сделать вывод, что для достижения необходимой боевой эффективности тяжелого истребителя-бомбардировщика на его борту необходимо разделение труда между двумя летчиками, специализирующимися на разных задачах. В 1968 году к MRCA присоединилась Великобритания. Предполагалось, что ВВС западноевропейских стран закупят 1500 самолётов. Но в 1969 году из программы под давлением США вышла Канада, а Бельгия предпочла приобрести французские Dassault Mirage 5 и впоследствии наладила у себя лицензионную сборку F-16A/В. В итоге, в мае 1969 года меморандум о совместном создании перспективного боевого самолёта подписали представители Великобританией, ФРГ и Италии. Нидерланды вышли из программы, сославшись на слишком большие расходы и чрезмерную сложность самолёта, и предпочли закупить американские F-16. Когда соглашение было достигнуто Великобритания и ФРГ взяли на себя по 42,5% работ, а оставшиеся 15% достались Италии. В совместное предприятие Panavia Aircraft GmbH со штаб-квартирой в Хальбергмоосе, в Баварии вошли: английская British Aircraft Corporation - разрабатывавшая переднюю секцию фюзеляжа и двигатели, немецкая Messerschmitt Bolkow Blohm GmbH – отвечавшая за центральную часть фюзеляжа, и итальянская Aeritalia – создавшая крылья. В июне 1970 года для производства двигателей была создана транснациональная компания Turbo-Union Limited. Её акции между собой разделили европейские производители авиадвигателей: британская Rolls-Royce (40%) , западногерманская MTU (40%) и итальянская FIAT (20%). В создании авионики и систем вооружения участвовало ещё примерно 30 фирм-подрядчиков. На рассмотрение технической комиссии концерна «Панавиа» было представлено 6 эскизных проектов боевого самолёта с крылом изменяемой геометрии. После выбора окончательного варианта и утверждения технического проекта в 1970 году начались практические работы. Это был самолёт нормальной схемы с высокорасположенным крылом изменяемой стреловидности и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа. Конструкция планера на ¾ выполнена из алюминиево-магниевых сплавов. Цельнометаллический фюзеляж типа полумонокок собран из трех отдельных секций с технологическими разъемами. В передней части разместили кабину экипажа под общим фонарем, открывающимся вверх, отсеки агрегатов системы кондиционирования и БРЭО. Средняя секция с монолитными шпангоутами, в её середине расположена титановая балка с шарнирами поворота крыла. Гидравлическая система обеспечивает управление механизацией, поворотом крыла, уборку и выпуск шасси. Она состоит из двух дублированных подсистем с приводом от двигателей. При отказе двигателей для функционирования гидросистемы используется аварийный электронасос, запитанный от аккумулятора. Боковые воздухозаборники двигателей ковшового типа, их регулировка осуществлялась цифровой электронной системой с внешним сжатием. В хвостовой части фюзеляжа размещена основная часть компонентов бустерной системы управления, двигатели и вспомогательные агрегаты. На верхней части фюзеляжа установлены два воздушных тормоза, а под хвостовой частью для сокращения длины пробега при посадке имеется тормозной крюк. То есть схема и компоновка нового истребителя-бомбардировщика не содержали в себе ничего принципиально нового и вполне укладывались в мировые каноны авиастроения. Новшеством была аналоговая электродистанционная система управления полётом с подсистемами улучшения управляемости и устойчивости. При больших углах стреловидности крыла управление по крену обеспечивается дифференциальным отклонением консолей стабилизатора. На малых углах стреловидности применяются интерцепторы, которые также используются и для гашения подъемной силы при посадке. Угол стреловидности крыла может изменяться в диапазоне от 25 до 67 градусов, в зависимости от скорости и профиля полёта.  ТРДДФ RB. 199 В 1973 году специалисты фирмы «Турбо Юнион» испытали турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой RB. 199-34R-01 – установленный под фюзеляжем британского стратегического бомбардировщика «Вулкан». А в июле 1974 года состоялся первый испытательный полёт самолёта, получившего имя Tornado. Уже в четвёртом испытательном полёте была превышена скорость звука. Всего в испытаниях было задействовано 10 прототипов и 5 предсерийных машин. На доводку «Торнадо», имевшего достаточно высокий коэффициент новизны, ушло 4 года. Вопреки ожиданиям, аварийность в процессе испытаний была небольшой, гораздо меньше, чем при доводке «Ягуара». По техническим причинам разбился всего один прототип, построенный в Великобритании. Еще две машины потеряли из-за ошибок пилотирования. Первые серийные истребители-бомбардировщики поднялись в воздух в ФРГ и Великобритании в июне 1979 года, а в Италии – в сентябре 1981 года. Одновременно с испытаниями и доводкой самолёт активно продвигался на экспорт. Так, ещё в 1977 году один из британских прототипов демонстрировался на авиационном салоне в Ле Бурже. Опытный «Торнадо» в экспозиции авиационной выставки в Ле Бурже В 1980 году первые «Торнадо» поступили на вооружение строевых эскадрилий ФРГ и Великобритании. ВВС Италии получили новые истребители-бомбардировщики в 1982 году. Самолёт строился большими сериями, всего с 1979 по 1998 год с учётом опытных экземпляров было построено 992 машины. И это притом, что «Торнадо» никогда не был дешевым самолётом, его стоимость с комплектом оборудования и вооружения в ценах середины 90-х достигала $40 млн. Королевские ВВС Великобритании получили 254 самолёта, Люфтваффе – 211 самолётов, Морская авиация ФРГ – 111 самолётов, ВВС Италии – 99 самолётов, ВВС Саудовской Аравии - 45 машин.  Истребитель-бомбардировщик получил интернациональный индекс Tornado IDS, но в Люфтваффе он именовался как Tornado GS, а в Королевских ВВС Великобритании - Tornado GR1. Учебно-боевые модификации обозначались дополнительной буквой «Т». На базе истребителя-бомбардировщика для RAF был создан тактический всепогодный разведчик Tornado GR1A и морской истребитель-бомбардировщик, адаптированный для борьбы с морскими целями Tornado GR1B. В конце 80-х годов в Германии специалисты фирмы Messerschmitt Bolkow Blohm GmbH разработали вариант самолета разведки и РЭБ Tornado ECR. Этот вариант «Торнадо» лишился бортовых пушек и получил более совершенный ПНРК, средства радиотехнической разведки, две ИК станции, аппаратуру сбора, обработки и передачи разведданных по радиоканалу. На внешней подвеске Tornado ECR возможно размещение разведывательных контейнеров, станций РЭБ, автоматов выброса дипольных отражателей и ИК ловушек.  В рекламных проспектах «Панавиа» сказано, что при ёмкости внутренних топливных баков более 5 тонн и использовании подвесных сбрасываемых баков радиус действия «Торнадо» составляет 1390 км. Очевидно, речь в этом случае идёт о разведывательной миссии. Реальный боевой радиус действия истребителя-бомбардировщика при выполнении ударных задач с бомбовой нагрузкой 2500 кг оценивается в 800-900 км. Перегоночная дальность - 3900 км. Максимальная взлётная масса самолёта может достигать 27 200 кг, нормальная - 20 400 кг. На самолетах первых серий устанавливались ТРДДФ RB. 199-34MK. 101, а с 1983 года — ТРДДФ RB. 199-34 Мк. 103 (тяга одного двигателя 4380 кгс, на форсаже - 7675 кгс). Скороподъёмность - 77 м/сек. На большой высоте максимально допустимая скорость без внешних подвесок составляет 2340 км/ч (2,2 М). На малой высоте с подвесками - 1112 км/ч (0,9 М). Максимальная эксплуатационная перегрузка не более +7,5 g.  Западногерманский «Торнадо» с крылом, установленным на максимальный угол стреловидности «Торнадо» оснащался очень продвинутым БРЭО и мощным вооружением. Пожалуй, в части электронных систем, на двухместном истребителе-бомбардировщике были реализованы все западноевропейские достижения конца 70-х начала 80-х. Помимо обязательных УКВ и КВ систем диспетчерской и «закрытой» связи, аппаратуры госопознования, традиционных электромеханических приборов с круглыми шкалами на самолёте внедрён ряд оригинальных разработок.  Кабина пилота Tornado GR.1 В центре приборной доски пилота расположен навигационный индикатор с подвижной картой. Многорежимная картографическая РЛС переднего обзора, созданная BAE Systems совместно с американской компанией Texas Instruments, обеспечивает автоматическое следование рельефу местности при полётах на малых высотах, картографирование, обнаружение наземных и надводных целей. «Торнадо» оснащен ПНРК, основу которого составляет цифровая ЭВМ Spirit 3, она обрабатывает информацию, поступающую от цифровой инерциальной навигационной системы FIN-1010 и аппаратуры TACAN. В зависимости от условий полёта и используемой аппаратуры навигационная ошибка может составлять от 1,8 до 9 км на час полёта. Лазерный дальномер-целеуказатель фирмы Ferranti стабилизирован по трём осям. Он способен работать в режиме внешнего целеуказания, осуществляя поиск наземной цели, подсвеченной лазером с земли или другого самолета. Координаты подсвеченной цели выводятся на ИЛС. Компьютеризованная система управления вооружением позволяет производить бомбометание, пуски ракет различных типов, а также стрельбу из пушек. Во время учений RAF в 1982 году на полигоне в Хонингтоне экипажам самолётов «Торнадо», сбросившим более 500 фугасных свободнопадающих авиабомб, удалось добиться средней точности бомбометания менее 60 метров, что существенно превзошло показатели других боевых самолётов НАТО. Для защиты от зенитных управляемых ракет и станций орудийной наводки «Торнадо» оснащен системой РЭБ Sky Shadow, системой сброса дипольных отражателей и тепловых ловушек BOZ 107. В кабине пилота и штурмана-оператора установлены индикаторы системы предупреждения о радиолокационном облучении.  Авиационная пушка Маузер BK-27 Встроенное вооружение первоначально состояло из двух 27-мм со скорострельностью до 1700 выстр/мин каждая, но впоследствии для размещения на борту модернизированных самолётов дополнительных оптоэлектронных систем и аппаратуры дозаправки в воздухе оставили одну пушку с боекомплектом 180 снарядов. На семи узлах может быть подвешена боевая нагрузка весом до 9000 кг (бомбы – 8000 кг). В том числе: свободнопадающие, корректируемые бомбы и бомбовые кассеты, ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick, AS-37 Martel, AS-30L, ПКР AS.34 Kormoran, противолокационные ракеты ALARM и HARM и баки с напалмом. Для борьбы с воздушными целями могли использоваться УР AIM-9 Sidewinder. Продолжение следует… По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 8) | ezup | Авиация | 0 | 11.01.2017 21:47 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 7) | ezup | Авиация | 0 | 11.01.2017 21:27 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 5) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:42 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 3) | ezup | Авиация | 0 | 07.01.2017 11:35 |

| Совместные послевоенные европейские проекты боевых самолётов (часть 2) | ezup | Авиация | 0 | 29.12.2016 19:28 |

Линейный вид

Линейный вид