RUFOR.ORG

»

Воздушная стража султана.

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Первые шаги османской военной авиации

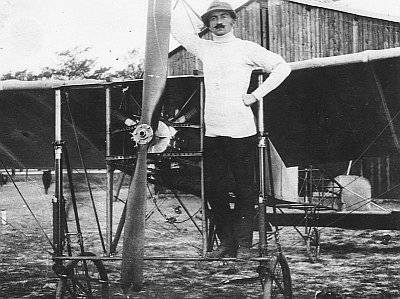

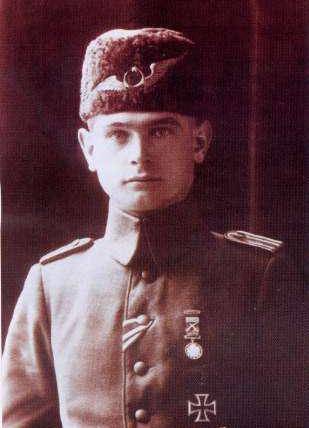

Первое десятилетие ХХ века вошло в историю как время становления военной авиации в целом ряде стран. Среди государств, стремившихся обзавестись собственными военно-воздушными силами, была и Османская империя. Согласно историческим источникам, первая попытка воздушного полета в Османской империи относится к XVII веку. Уже в то время человек все чаще мечтал о том, как подняться в небо.  Турецкий ученый Хезарфен Ахмед Челеби (1609-1640), живший в Стамбуле, в 1632 году соорудил летательный аппарат из нескольких крыльев, которые должны были крепиться к телу. Согласно знаменитому османскому историку и путешественнику Эвлии Челеби, Хезафрен Ахмед надел этот аппарат, прыгнул с вершины Галатской башни в Стамбуле и перелетел через пролив Босфор. Он приземлился на площади Доганджылар, преодолев на своих крыльях, таким образом, около трех километров. Секрет опыта Хезафрена заключался в том, что высота башни, расположенной, к тому же, на высоком холме, позволила ему перелететь через пролив. В те давние времена судьба Хезафрена оказалась печальной. Султан Мурад IV сначала наградил отважного молодого человека золотом, но затем, под влиянием советников из числа духовенства, опасавшихся присутствия такого вольнодумца в столице, распорядился сослать Хезафрена в Алжир, где тот и умер в 1640 году в возрасте тридцати лет.  У Хезафрена Ахмеда Челеби был брат Лагари Хасан Челеби — также изобретатель и испытатель. В 1633 году он соорудил конусовидную ракету, длиной в 7 локтей (примерно 3,6 метра), которую прикрепил к себе. С помощью пушки ракета была запущена в воздух и пролетела 300 метров вместе с Лагари. Испытатель приземлился на воду благодаря прикрепленным самодельным крыльям. Ему удалось пробыть в воздухе около 20 секунд. Как и Хезафрена, султан наградил Лагари золотом и зачислил в состав армии, но затем сменил милость на недовольство и сослал отважного парня в Крымское ханство, где следы его теряются. Несмотря на то, что к началу ХХ века Османская империя потеряла значительную часть своих владений в Северной Африке и на Балканах, она оставалась сильнейшим государством Ближнего Востока и по-прежнему претендовала на активную роль в средиземноморской, ближневосточной и восточноевропейской политике. Власти Османской империи пристально следили за развитием военного дела в Европе и стремились максимально модернизировать собственные вооруженные силы. Развитие авиации также не могло остаться без их внимания. 2 декабря 1909 г. знаменитые летчики Луи Блерио и Пьер де Катерс провели первый демонстрационный полет в Османской империи. Увиденное впечатлило членов султанского правительства, которые приняли решение приступить к созданию османской военной авиации. Была начата разработка военно-авиационной программы, для чего в конце 1910 года в Европу направили несколько молодых людей для прохождения летной подготовки. Однако вскоре курсанты были вынуждены вернуться домой — несмотря на желание султанского правительства оснастить османскую армию собственной авиацией, недостаточное финансирование не позволило молодым туркам учиться в Европе. Весной 1911 г. недоучившиеся курсанты вернулись в Османскую империю.  Но, несмотря на первую неудачу, османское военное министерство не теряло надежды на создание в стране собственной авиации. Горячим сторонником формирования национальных военно-воздушных сил был военный министр Османской империи генерал Махмуд Шевкет-паша (1856-1913). Уроженец Багдада, он имел чеченское происхождение. Его предки, выходцы из восточной части Чечни, перебрались сначала в Тифлис, а затем уехали в Ирак, входивший в то время в состав Османской империи, где находились на военной службе. Махмуд Шевкет-паша был человеком неглупым и образованным — он в 1882 г. окончил Стамбульскую военную академию, затем продолжил военное образование во Франции, входил в состав комиссии по закупкам вооружения в Германии. В 1899 году он получил звание бригадного генерала, а в 1905 г. стал губернатором Косово. В 1908 г. командовал 3-й армией, дислоцировавшейся в Фессалонике, а в 1910 году был назначен военным министром Османской империи, одновременно оставаясь генеральным инспектором 1-й, 2-й и 3-й османских армий. На посту министра Шевкет-паша продолжал курс на модернизацию вооруженных сил страны, в том числе активно поддерживал национальную военную авиационную программу. Было решено повторить отправку курсантов в Европу. В войсковые части были разосланы приглашения всем желающим офицерам принять участие в конкурсе. В Европу должны были направить двух офицеров — владеющих французским языком, имеющих хорошие знания и относительно легкий вес. По результатам экзамена 28 июня 1911 г. были выбраны лучшие — капитан кавалерии Мехмет Феса и инженер-лейтенант Юсуф Кенан. Капитана Мехмета Фесу отправили учиться во Францию, а лейтенант Юсуф Кенан должен был выучиться на пилота в Германии. Но поскольку германская авиационная школа запросила слишком высокую плату за обучение, командование решило направить обоих офицеров во Францию. В июле 1911 г. они приступили к занятиям в знаменитой школе Луи Блерио в Этампе, в окрестностях Парижа. В конце 1911 г. министр Шевкет-паша распорядился создать в структуре Генерального штаба османской армии отдел развития военной авиации, который вскоре включили в состав Инспекции технических частей и укрепленных районов. Начальником отдела был назначен подполковник Сюрейя Илмен (1874-1955), служивший прежде во втором отделе Генерального штаба. В состав отдела вошли начальник научного отдела подполковник инженерных войск Рефик, майор инженерных войск Мехмет Али и майор Зеки. Разумеется, и подполковник Сюрейя (на фото), и подчиненные ему офицеры практически ничего не знали об авиации и авиационной службе, поэтому им приходилось начинать свою деятельность с повышения собственных знаний.  С этой целью турецкий Генштаб поручил военным атташе Турции в Париже, Берлине и Вене прислать литературу по теме военной авиации. После ознакомления с литературой подполковник Сюрейя пришел к выводу о необходимости организации в Османской империи собственной военной авиационной школы, в которой могли бы проходить обучение не два офицера, как в дорогостоящей европейской школе, а куда большее количество курсантов. Однако, идея создания собственной авиационной школы требовала значительных финансовых затрат, в первую очередь — на закупку самолетов и аэростатов, строительство ангаров, полигона. Авиационную школу планировали открыть в Стамбуле. По замыслам военного командования, в школе должны были проходить подготовку 50-60 офицеров, кроме того Стамбул не собирался отказываться и от практики обучения офицеров за границей.  Весной 1912 г. началось строительство двух палаточных ангаров для авиационной школы в деревне Ешилькёй. Тем временем, 21 февраля 1912 г. капитан Мехмет Феса (на фото) и лейтенант Юсуф Кенан завершили курс обучения в авиашколе Блерио и вернулись на родину. 15 марта 1912 года в Стамбул были доставлены два приобретенных в Европе самолета Deperdussin — один двухместный самолет и один одноместный самолет, который планировалось использовать в учебных целях. Пилотами самолетов были назначены капитан Мехмет Феса и лейтенант Юсуф Кенан, прошедшие обучение во французской авиационной школе. 27 апреля 1912 г. они совершили полет над Стамбулом, продемонстрировав командованию полученные ими во Франции навыки по управлению самолетами. В мае 1912 г. для обучения авиационному делу во Францию были направлены еще 8 офицеров османской армии. Это были капитан пехоты Джелял, капитан пехоты Рефик, капитан пехоты Фейзи, капитан артиллерии Салим, лейтенант Нури, лейтенант Митат, лейтенант-инженер Салим и лейтенант кавалерии Шюкрю. Помимо подготовки авиаторов, отвечавший за создание турецкой военной авиации подполковник Сюрейя подчеркивал и необходимость начала создания авиационных подразделений в составе армии. По мнению подполковника, сначала было необходимо сформировать авиационные роты центрального подчинения, а затем формировать новые авиационные роты из расчета — одна авиационная рота на один армейский корпус. Для более легкого восприятия структуры авиации офицерами османской армии Сюрейя предлагал оставить в авиации традиционное деление «рота — взвод». В роте должно было быть два взвода, а в каждом взводе — два самолета. Была определена и численность личного состава авиационной роты — 34 человека, в том числе командир роты в звании капитана, 4 пилота в лейтенантских званиях, по 1 механику — унтер-офицеру и по 2 рядовых на каждый самолет, по 2 рядовых на каждый из 6 автомобилей транспортного обеспечения роты — всего 12 человек, 1 ездовой к лошади с водовозной повозкой, 4 рядовых для обслуживания 2 автомобилей, перевозящих мелкие грузы. Таким образом, в роте предполагалось иметь 4 самолета и 8 автомобилей. 25 сентября 1912 года военная авиационная школа Османской империи начала подготовку офицеров для нужд военной авиации страны. Так в Турции появилось первое учебное заведение, готовящее специалистов для национальных военно-воздушных сил. Согласно директиве турецкого Генерального штаба, в состав школы включались: 1) командование школы, 2) офицеры — инструкторы, 3) технические специалисты, 4) караульное подразделение, 5) мастерские, 6) лазарет, 7) склады инструментов и оборудования школы, 8) подземное бензохранилище, 9) самолеты, 10) автомобили, 11) авиационные ангары, 12) взлетно-посадочная полоса. Планировалось в течение года осуществлять три выпуска летчиков. Курс подготовки составлял три месяца, а численность набора — 10-12 офицеров. Подготовку унтер-офицерского состава и рядовых было решено осуществлять в авиационных ротах. Были уточнены и штаты управления и обеспечения школы.  На школу полагался следующий штат управления: 1 начальник школы в звании майора или полковника, 1 заместитель начальника школы — капитан, 4 преподавателя в званиях от младшего лейтенанта до капитана, имеющие квалификацию летчика, 1 врач — майор, 1 младший врач — капитан, 1 помощник руководителя — главный сержант, 1 секретарь, 1 писарь — сержант, 1 писарь — ефрейтор, 1 аптекарь, младший медицинский персонал — 1 ефрейтор и 3 рядовых. Технические подразделения были укомплектованы следующим образом: 1 начальник мастерских — капитан, 1 инструктор — младший лейтенант, 1 сержант, 1 чертежник, 16 рабочих — рядовых и 13 чернорабочих — рядовых, 3 повара — рядовых, 6 водителей — рядовых, 2 водовоза — рядовых, 1 начальник склада — лейтенант или капитан, 1 помощник начальника склада — младший лейтенант. Караульное подразделение школы по численности соответствовало взводу и имело следующий состав: 1 начальник группы охраны — капитан, 1 помощник начальника группы охраны — лейтенант, 2 сержанта, 4 ефрейтора и 40 рядовых. В авиационной роте были созданы следующие штатные должности: 1 командир роты — старший капитан, 4 летчика — в званиях от лейтенанта до капитана, 1 врач — капитан, 1 аптекарь — младший лейтенант, 1 старший стрелок — главный сержант, 1 помощник главного сержанта, 4 бортстрелка — сержанта, 4 ефрейтора — механика, 1 фельдшер — ефрейтор, 1 столяр — ефрейтор, 1 шорник — ефрейтор, 1 слесарь — ефрейтор, 1 водовоз — рядовой, 1 горнист — рядовой, 1 повар — рядовой, 7 вестовых — рядовые, 30 рабочих и механиков для обслуживания самолетов — рядовые, 24 возницы — рядовые, 2 возницы — сержанта и 4 возницы — ефрейторы.  Таким образом, 1912 год стал отправной точкой в истории формирования турецкой военной авиации. В этом же году численность самолетов, приобретенных Османской империей в европейских странах, была доведена до 15 штук. Первыми самолетами, приобретенными для нужд османской авиации, как мы уже писали выше, были одноместный и двухместный самолеты Deperdussin, доставленные из Франции. Затем были приобретены самолеты Bleriot различных модификаций — два двухместных самолета XI-b, три двухместных самолета XI-2, три одноместных учебных самолета Pingouin. Кроме того, Османская империя приобрела и семь самолетов серии REP. Эти самолеты были разработаны французским авиаконструктором Робером Эно-Пельтри — одним из самых известных воздухоплавателей того времени. В 1910 г. Эно-Пельтри создал собственную авиастроительную фирму, но значительного коммерческого успеха так и не добился. Продажа семи самолетов в Османскую империю стала для него едва ли не главным успешным предприятием. Рассказывая о первых двух годах становления турецкой военной авиации, нельзя обойти вниманием и развернувшуюся как раз в 1911-1912 гг. Итало-турецкую войну. В октябре 1911 г. итальянский десант высадился в Триполитании (Ливия). Впервые в истории авиации для разведки и бомбардировки вражеских позиций итальянская сторона применила свои военные дирижабли. 23 октября 1911 г. итальянский пилот произвел разведку расположения турецких войск с воздуха, а 24 октября итальянские дирижабли сбросили бомбы на турецкие сухопутные части. Войска Османской империи пытались вести огонь по самолетам с земли и, кстати говоря, не всегда безуспешно. Туркам удалось сбить самолет лейтенанта Манзини, а затем захватить самолет капитана Мойзо. Итало-турецкая война в Северной Африке продолжалась до 18 октября 1912 года. К этому времени османская военная авиация только начинала формироваться, поэтому Стамбул не мог использовать несколько имеющихся в его распоряжении самолетов в боевых действиях. Тем более, что на вооружении османских войск в Северной Африке самолетов не было. Власти Османской империи пытались купить самолеты во Франции и доставить их в Ливию через Алжир, но эта попытка оказалась неудачной, поэтому Итало-турецкая война 1911-1912 гг. в ее авиационном аспекте была односторонней — потенциал авиации смогла применять только Италия. Более активно Османская империя смогла обеспечить участие своей авиации в Балканской и Первой мировой войнах, но это — тема для отдельного материала. При написании статьи использованы материалы турецких сайтов и сайта . Автор: Илья Полонский Использованы фотографии: , , |

|

|

|

|

#2 |

|

|

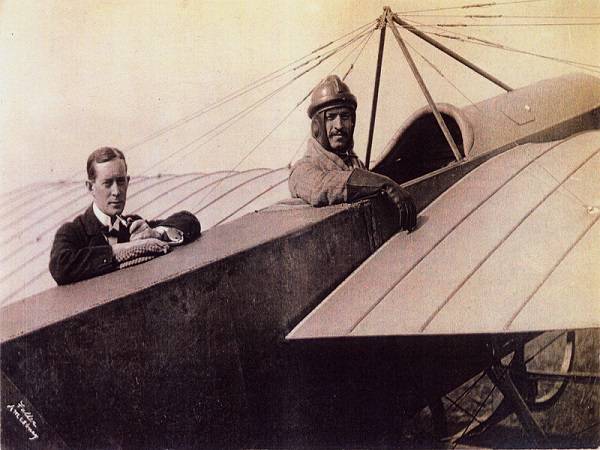

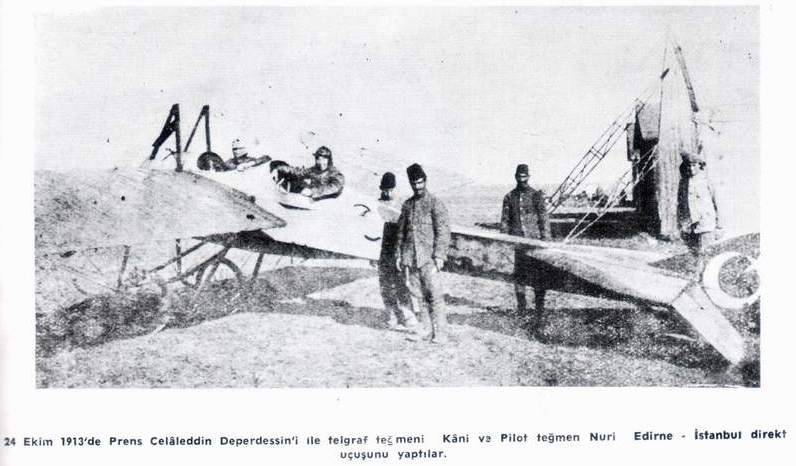

Балканские войны как начало боевого пути османской авиации

В начале ХХ века некогда могущественная Османская империя трещала по швам. То и дело вспыхивали восстания в периферийных провинциях страны, а в результате Итало-турецкой войны 1911-1912 гг. Османская империя лишилась Ливии — последнего североафриканского владения, поскольку Алжир и Тунис уже отошли Франции, а в Египте успешно хозяйничали англичане. Тем не менее, османское руководство упорно держалось за обширные территории на Ближнем Востоке и на Балканах. Для того, чтобы сохранить статус региональной державы, Стамбул прилагал большие усилия в сфере модернизации вооруженных сил. Так, в 1910-1912 гг. в Османской империи была создана военная авиация — малочисленная и слабая по сравнению с авиациями крупнейших европейских держав, но все же для азиатской страны это был ощутимый прорыв. Хотя во время Итало-турецкой войны авиация Османской империи еще не смогла принять участие в битве за Ливию, но в конце 1912 — 1913 гг. шанс испытать новый род войск в реальной боевой обстановке у султана появился. 26 сентября (8 октября) 1912 года началась Первая Балканская война. Ее главной причиной стало стремление четырех независимых государств Балканского полуострова — Болгарии, Греции, Сербии и Черногории — добиться включения в свой состав земель, населенных этническими болгарами, греками и сербами, но входивших до того времени в состав Османской империи. Коалиция балканских государств начала боевые действия против Османской империи. Балканская война стала одной из первых войн, в которых активно применялась военная авиация. К этому времени собственной небольшой авиацией располагали как Османская империя, так и Болгария, Греция и Сербия. У Черногории своей авиации не было. Следует отметить, что сильнейшая авиация среди стран — участников войны была у Болгарии. Перед началом войны у нее были аэростат «София — 1» и баллон «Годар», затем появились закупленные у России 14 аэропланов и 9 аэропланов, приобретенных в различных европейских странах. Военно-воздушные силы Болгарии в то время входили в состав железнодорожных войск. Однако, Болгария не успела подготовить достаточное количество собственных военных летчиков, поэтому вместе с аэропланами из России и Франции прибыли и пилоты — добровольцы, согласившиеся воевать в составе болгарской армии. Впрочем, через некоторое время в боевых действиях уже стали принимать участие и болгарские пилоты. К концу октября 1912 г. в распоряжении болгарского командования находились 22 подготовленных пилота. Главная инспекция технических частей и укрепленных районов Генерального штаба армии Османской империи получила от командования указание подготовить шесть имеющихся самолетов для использования их в боевых действиях. Было также принято решение создать два отряда по два самолета и передать их в Западную Румелийскую армию и Восточную Румелийскую армию соответственно. Два самолета следовало направить в крепость Эдирне (Адрианополь), поскольку находившиеся там аэростаты были непригодны к использованию по причине изношенности и неисправности оборудования.  В Восточную Румелийскую армию были направлены два самолета Harlan с германскими офицерами, привлеченными для службы в османской авиации, а в Западную Румелийскую армию направили два самолета с четырьмя турецкими пилотами — капитаном Феса, старшим лейтенантом Фетхи (на фото), старшим лейтенантом Нури и лейтенантом Абдуллахом. Доставить еще два самолета в крепость Эдирне не получилось из-за начавшегося наступления болгарской армии. Однако, уже 24 октября 1912 года командир 3-го болгарского армейского корпуса генерал Димитриев доложил командованию о захвате двух турецких самолетов Harlan в результате боев в районе Кыркларэли. Таким образом, на восточном направлении турецкие войска лишились авиационной поддержки. Примерно в это же время два самолета были доставлены в расположение Западной Румелийской армии в Кёпрюлю. Они успели совершить несколько полетов, однако затем, из-за наступления сербской армии, были перевезены в Салоники, где при приближении греческой армии были сожжены по приказу командования — чтобы не достались грекам. Пилотам капитану Феса, старшим лейтенантам Фетхи и Нури (на фото) удалось спастись — их посадили на пароход, отправлявшийся в Измир. Лейтенант Абдуллах попал в греческий плен.  Более активное использование турецкой военной авиации началось уже на втором этапе Балканской войны. Прежде всего, самолеты использовались для осуществления разведки вражеских позиций. К февралю 1913 г. в распоряжении командования находилось пять самолетов, к марту их количество снизилось до трех, что актуализировало необходимость приобретения новых самолетов. Одновременно в армейской среде возросло количество желающих стать летчиками, тем более, что командование наконец подняло жалованье офицерам — авиаторам, тогда как прежде им, несмотря на новизну и сложность профессии, не платили больших денег. Что касается авиации Балканского союза, то она действовала куда успешнее османских летчиков. К примеру, 12 ноября 1912 г. состоялся первый в мировой истории групповой вылет. Его предприняли пилоты болгарской авиации поручики Р. Милков, Н. Богданов, Ст. Калинов и русский доброволец Н. Костин. Болгарские пилоты с разных сторон атаковали железнодорожную станцию Караагач в Эдирне. 26 января 1913 г. состоялась и первая в истории атака самолетов на военный корабль — болгарские пилоты поручик П. Попкрыстев и итальянский доброволец Дж. Сабели сбросили бомбы на турецкий броненосец «Хайреддин Барбароса». Но следует помнить, что успех болгарской авиации в Первой Балканской войне во многом был обусловлен именно присутствием иностранных добровольцев — опытных пилотов. Они составляли половину задействованных пилотов — 5 из 10 летчиков были иностранцами, а 5 — болгарами. 30 мая 1913 года Османская империя с одной стороны, Болгария, Греция, Сербия и Черногория с другой стороны, подписали Лондонский мирный договор. Первая Балканская война завершилась поражением некогда всесильной Порты. Османская империя лишилась практически всех своих балканских владений. Также Османская империя лишалась острова Крит. Албания становилась независимым государством. Для Стамбула исход Первой Балканской войны был крайне плачевным, но что касается турецкой авиации, то она впервые получила бесценный опыт реального участия в боевых действиях.  Однако, уже в июне 1913 г. началась Вторая Балканская война. В этот раз Сербия, Черногория и Греция объединились со своим недавним противником — Османской Турцией — против Болгарии. К антиболгарской коалиции примкнула также Румыния. Создание коалиции объяснялось недовольством итогами Лондонского мира, поскольку в результате Первой Балканской войны реально приобрела в территориях именно Болгария и у ее вчерашних союзников появились к ней серьезные претензии. Османская империя вступила в войну на стороне вчерашних противников Сербии, Греции и Черногории потому, что решила взять реванш за недавнее поражение и вернуть отобранные болгарами территории. Османской армии в результате боевых действий против Болгарии удалось нанести последней ряд серьезных поражений, а 23 июля турки заняли Эдирне. 29 июля 1913 г. Болгария была вынуждена подписать перемирие. 10 августа 1913 года в Бухаресте был подписан мирный договор, по которому Болгария потеряла практически все приобретенные в результате Первой Балканской войны территории, кроме того, Болгария лишилась и Южной Добруджи. Османская империя получала от Болгарии обратно часть Восточной Фракии и город Эдирне.  После Балканских войн началось дальнейшее укрепление и развитие османской авиации — с учетом всех минусов, которые были выявлены во время боевых действий. Для повышения престижа авиации было решено организовать воздушный перелет из Стамбула в Египет. Маршрут перелета пролегал следующим образом: Стамбул — Эскишехир — Афьон — Конья — Улукышла — Адана — Алеппо — Хомс — Бейрут — Дамаск — Иерусалим — Эль-Ариш — Порт-Саид — Каир — Александрия. Была создана специальная комиссия под руководством офицера флота Ибрагима Мурат-бея, заведовавшая техническим обеспечением перелета. Сам перелет начался 8 февраля 1914 г. Его осуществляли два самолета — Блерио-XI «Муавенет-и Миллие» с экипажем старший лейтенант Фетхи-бей и наблюдатель Садык-бей, и Депердюссен «Принц Джелялеттин» с экипажем Нури-бей и наблюдатель Исмаил Хаккы-бей. Фетхи-бей (1887-1914) был одним из первых османских военных летчиков. В 1907 г. он окончил Военно-морскую школу и служил офицером флота — судовым механиком, пока в 1911 г. не направился в Англию в Бристоль, где получил авиационную подготовку. Его наблюдатель Садык-бей пришел в авиацию из армии — в звании лейтенанта. Пилот другого экипажа — Нури-бей (1891-1914) до того, как отправиться на учебу в авиационную школу во Францию, служил лейтенантом в артиллерии. Перелет, учитывая уровень авиатехники того времени, предусматривал 14 промежуточных остановок. Фетхи-бей благополучно долетел до Сирии, 27 февраля 1914 г. вылетел в Иерусалим, но самолет разбился на Голанских высотах. Пилот Фетхи-бей и наблюдатель Садык-бей погибли. Это были первые потери турецкой авиации за всю историю ее существования — Балканские войны турецкие летчики пережили без смертей. Трагического момента не избежал и второй экипаж. Когда 11 марта экипаж Нури-бея и Исмаила Хаккы-бея вылетел из Яффы, был сильный ветер. Самолет упал в море. В этой катастрофе Нури-бей погиб, а наблюдателя Хаккы-бея спасли местные жители. Но полет все же был завершен резервным экипажем в составе капитана Салим-бея и наблюдателя Кемаль-бея. 15 мая 1914 года они приземлились в Александрии. Так закончился предпринятый исключительно для пропагандистских целей авиаперелет, стоивший турецкой авиации трех человеческих жизней и двух потерянных самолетов. Тем не менее, из погибшего летчика Фетхи-бея сделали национального героя — в его честь переименовали его родной город Мегри в вилайете Мугла.  Укрепление турецкой авиации продолжилось после того, как военным министром Османской империи стал знаменитый Энвер-паша (1881-1922). В январе 1913 г. в стране произошел военный переворот, в результате которого реальная полнота власти оказалась в руках «трех пашей» — Талаат-паши, Джемаль-паши и Энвер-паши (на фото). Последний получил в турецком правительстве пост военного министра и среди прочих мер по модернизации османской армии приступил и к совершенствованию авиации. Начальником авиационной школы в Ешилькёй был назначен французский летчик майор де Гой. Учитывая, что Османская империя всегда стремилась не только к сухопутным, но и к морским победам, было решено обзавестись морской авиацией. У Франции же турецкое правительство планировало приобрести и 15 гидросамолетов для нужд создаваемой морской авиации. В апреле 1914 г. первый гидросамолет Curtiss F-2 был доставлен в Стамбул. 25 июня 1914 года военно-морское ведомство подписало приказ о создании Морской авиационной школы, которая разместилась также в селении Ешилькёй. Однако, фактически это учебное заведение предусматривало лишь переподготовку для летчиков, прошедших курс в Авиационной школе. В Морской авиационной школе их должны были просто переучить на управление гидросамолетами.  Кстати, в Морской авиационной школе в числе первых курсантов получал образование и самый первый в мире летчик африканского происхождения. Это был Ахмет Али Челиктен (1883-1969). Он родился в Измире в семье турка и афротурчанки. Мать его матери привезли в Османскую империю из султаната Борну (территория современной Нигерии). В 1904 году Ахмет Али Челиктен поступил в Морское техническое училище, готовившее офицеров — механиков для флота, и в 1905 году его окончил в звании младшего лейтенанта. Некоторое время он служил на флоте, а затем решил попробовать покорить воздушное пространство — и поступил в только что созданную Морскую авиационную школу. Судьба оказалась к нему благосклонной. Ахмет Али Челиктен, окончивший Морскую авиационную школу в 1916 году, прошел Первую мировую войну, став одним из двух чернокожих пилотов, принимавших в ней участие (вторым был французский летчик Эжен Жак Бюллар — афроамериканец, перешедший в авиацию из Французского Иностранного легиона). Дожил Челиктен до глубокой старости, умерев в 1969 году в возрасте 86 лет в родном Измире. Тем временем, мировая политическая ситуация становилась все более сложной. Приближалась Первая мировая война. Перед началом войны начальник Авиационной школы француз де Гой был отозван на родину. Вместо него школу возглавил турецкий офицер майор Латиф, а затем прибыл из Германии опытный летчик капитан Серно. В августе 1914 г. турецкое правительство направило для нужд морской авиации еще два гидросамолета Ньюпорт-6Н, которые прибыли из Франции незадолго до начала Первой мировой войны и еще не были оплачены. Их передали для нужд Морской авиационной школы. В годы Первой мировой войны турецкая авиация, разумеется, отказалась от услуг французских инструкторов, заменив их пилотами из союзной Германии. 3 февраля 1915 года германская военная миссия начала работать в Авиационной школе, приступив к реорганизации подготовки османских военных летчиков. В Германии же, превратившейся в главного военного и экономического партнера страны, Османская империя стала закупать самолеты и гидросамолеты для нужд обычной и морской авиации. Поскольку доставка самолетов из Германии в Османскую империю наземным путем оказалась невозможной, было решено доставлять самолеты путем перелетов — с территории Австро-Венгрии, еще одного союзника Османской империи, до собственно Стамбула. Пилотировали самолеты во время перелетов турецкие летчики. Также в начале войны были сформированы и переданы в подчинение Генерального штаба, в котором создали Отдел по делам авиации, девять авиационных рот. В Первой мировой войне османским военным летчикам пришлось на деле показать усвоенные ими в Авиационной и Морской авиационной школах навыки. Война растянулась на четыре года и оказалась для Османской империи фатальной, но это — уже совсем другая история. При написании статьи использованы материалы турецких сайтов и сайта . Автор: Илья Полонский |

|

|

|

|

#3 |

|

|

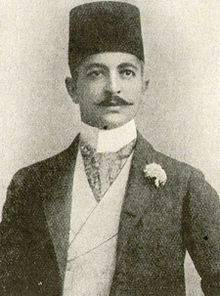

Боевой опыт Первой мировой и конец османской военной авиации

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Так началась Первая мировая война. В правящих кругах Османской империи не было единой точки зрения относительно того, чью сторону принять в конфликте и стоит ли вообще вступать в войну. Мнения «триумвирата пашей», фактически осуществлявшего управление империей и определявшего ее политику, разделились. Джемаль-паша выступал в поддержку сотрудничества с Антантой, но Энвер-паша и Талаат-паша были сторонниками союза с Германией и Австро-Венгрией. Кроме того, Османская империя уже имела достаточно развитые военно-политические и экономические связи с Германией, поэтому прогерманская позиция в конечном итоге победила.  2 августа 1914 года был подписан союзный договор с Германией, в стране была объявлена мобилизация мужского населения. Османская империя готовилась вступить в войну. Однако, значительная часть представителей правящей элиты все еще выступала против начала боевых действий. Не был сторонником вступления в войну и великий визирь Саид Халим-паша (1863-1921, на фото), хотя именно он подписал союзный договор с Германией в качестве главы османского правительства. Тем не менее, военный министр Энвер-паша и нижестоящие генералы приняли решение о вступлении османской армии в войну, не дожидаясь одобрения политической верхушки. 29-30 октября 1914 г. османский флот обстрелял российские черноморские порты — Севастополь, Одессу, Новороссийск и Феодосию. 2 ноября 1914 г. Российская империя объявила войну Османской империи, а 5 и 6 ноября в войну против Османской империи вступили Великобритания и Франция. Ко времени начала Первой мировой войны ее ключевые участники уже имели в своем распоряжении не только сухопутные войска и военно-морские флоты, но и военную авиацию — стремительно развивающийся и совершенствующийся новый вид вооруженных сил. Собственная авиация была и у Османской империи. Правда, из всех воюющих держав Османская империя обладала самой слабой авиацией, что было обусловлено и отсутствием научно-технического потенциала, и финансовыми проблемами, и относительно поздним началом создания собственных военно-воздушных сил — османское правительство серьезно подошло к вопросу создания собственной авиации только в 1911-1912 гг., за два — три года до начала Первой мировой войны. Непосредственно перед вступлением Османской империи в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, из турецкой военной авиации были удалены французские военные инструкторы. На смену им прибыли германские офицеры. Германия стала и главным поставщиком самолетов и авиационного оборудования для нужд османской армии, а немецкий обер-лейтенант Эрих Серно (на фото), произведенный в капитаны, возглавил Авиационную школу в Ешилькёй — кузницу кадров османской военной авиации.  Военная авиация находилась в подчинении 13-го отдела Генштаба османской армии и включала в свой состав Авиационную школу, Отряд воздухоплавания (оснащенный воздушными шарами и дирижаблями), Метеорологический отдел и девять авиационных рот, размещенных на важнейших направлениях и подчиненных командованию полевых армий. Планировалось использовать авиацию на Дарданелльском направлении, на Кавказском фронте и на Ближнем Востоке. С самого начала боевых действий одним из важнейших направлений стал Кавказский фронт. В первый же день объявления войны российская армия перешла границу Османской империи. На границе с закавказскими территориями Российской империи тогда дислоцировалась 3-я османская армия в составе трех корпусов. Попытка обеспечить 3-ю армию авиацией сорвалась из-за действий российского флота. Первоначально командование планировало направить для ведения воздушной разведки в расположение третьей армии два самолета «Блерио». Их погрузили на грузовые суда, следовавшие в Трабзон. Вместе с самолетами находились и пилоты капитаны Салим и Феса. Однако, в ночь с 6 на 7 ноября 1914 г. русские корабли атаковали и потопили османский конвой. Летчиков подобрали русские моряки и отправили в Сибирь — в лагерь для военнопленных. После этой истории Османская империя в течение 1914 года авиацию на Кавказском фронте не применяла. Не прибегали к помощи авиации на Кавказском направлении и российские войска. 4 марта 1915 г. российская сторона впервые применила самолет против кавалерийской дивизии османской армии на Кавказском фронте, однако османы и весь 1915 год не использовали на этом направлении авиацию. Хотя командование 3-й армии обращалось к Генштабу с запросом об отправке самолетов и летчиков, штабисты ответили, что новая авиационная рота может быть сформирована и переброшена на Кавказский фронт только после прибытия новых самолетов, заказанных в Германии.  Куда более активно в 1914-1915 гг. османская авиация действовала на Дарданелльском фронте. Это направление было для османского командования стратегическим, поскольку в непосредственной близости находилась столица страны Стамбул. 25 августа 1914 г., еще до начала войны, на аэродром Нара прибыл самолет старшего лейтенанта Фазыля, который приступил к разведывательным полетам над близлежащими островами, прежде всего над Лемносом. Воздушную разведку османы проводили весь сентябрь 1914 года, изучая перемещения британского флота в районах островов Лемнос, Бозджаада и Гёкчеада. Также в район прибыл двухместный гидросамолет «Ньюпор» под управлением капитана Савми. Фактическое руководство авиацией на Дарданелльском направлении осуществлял прибывший в Чанаккале капитан Серно — германский офицер, занимавший должность советника по вопросам авиации при османском Генштабе и начальника Авиационной школы. Вместе с наблюдателем, другим германским офицером капитаном Шнайдером, капитан Серно принимал и личное участие в разведывательных полетах. Благодаря ведению воздушной разведки, османы получили возможность оперативно реагировать на передвижения вражеского флота. Так, 18 марта 1915 г. удалось отбить атаку вражеских кораблей.  В Чанаккале находились три самолета, немецкие пилоты — инструкторы и три турецких пилота, а также немецкие техники. Из них была сформирована 1-я авиационная рота под командованием немецкого лейтенанта Пройснера. В оперативном отношении рота подчинялась командованию укрепленного района пролива Дарданеллы. В марте 1915 г. в район Дарданелл была переброшена английская и французская авиация. Всего здесь находились 20 английских и французских самолетов с опытными пилотами, однако три турецких самолета продолжали разведывательные полеты над островами близ пролива. 18 апреля 1915 г. произошел первый воздушный бой — самолеты Антанты атаковали османские самолеты, пытавшиеся прорваться к аэродрому на острове Бозджаада. Союзники планировали высадку десанта в районе Галлиполи, поэтому османское командование регулярно ставило перед летчиками задачи по проведению разведывательных полетов над прибрежными участками морской поверхности. Во время одного из разведывательных полетов османский самолет сбросил несколько бомб на два французских крейсера. Особое беспокойство османского командования вызывал аэростат, находившийся на одном из английских кораблей. С него противник осуществлял корректировку огня. Поэтому османские самолеты атаковали корабль с аэростатом, но сброшенные бомбы не причинили серьезного ущерба ни кораблю, ни аэростату. 22 июня 1915 г. произошел еще один воздушный бой между двумя османскими самолетами и самолетом противника. В результате боя один из османских самолетов был поврежден и был вынужден совершить аварийную посадку. Османская авиация приступила и к разбрасыванию с самолетов пропагандистских листовок на английском языке, обращенных к солдатам противника. 18 июля османский самолет атаковал катер командующего войсками Антанты Йена Гамильтона. Однако, катер командующего не пострадал. По причине малой численности, османская авиация не могла серьезно соперничать с авиацией Антанты на Дарданелльском направлении, но многие разведывательные вылеты османских пилотов были вполне успешными. Поэтому силы Антанты предпринимали неоднократные попытки уничтожить военный аэродром в Чанаккале, где базировались османские самолеты и откуда совершались боевые вылеты. Для введения пилотов Антанты в заблуждение, османское командование расположило на аэродроме «ложные мишени» — непригодные к полетам аэропланы, тогда как боеспособные самолеты были тщательно замаскированы.  На помощь 1-й авиационной роте были направлены закупленные в Германии новейшие самолеты, вооруженные пулеметами и способные выступать в качестве истребителей — бомбардировщиков. Германское командование прислало на Дарданелльское направление 5 самолетов Albatros-C и 5 гидросамолетов Gotha. Самолеты были переданы в 1-ю авиационную роту, а три гидросамолета — командованию укрепленного района. Еще два гидросамолета оставили в Стамбуле. Первая авиационная рота продолжала выполнять задачи по проведению воздушной разведки, аэрофотосъемке позиций артиллерии противника, бомбардировке артиллерийских позиций и складов боеприпасов. Так, 18 сентября 1915 г. османские гидросамолеты атаковали английский корабль с аэростатом и сбросили на него бомбы. В результате бомбардировки загорелся крейсер противника, но корабль с аэростатом опять не пострадал. В конце сентября было совершено еще несколько вылетов с последующей бомбардировкой вражеских кораблей и катеров. В результате операции, проведенной 19-22 декабря 1915 года и 8-9 января 1916 года османским войскам удалось восстановить контроль над проливом Дарданеллы и прилегающим районом. Таким образом, именно на Дарданелльском направлении османская авиация получила реальное боевое крещение, включая воздушные бои с самолетами противника и проведение эффективной бомбардировки вражеских позиций.  Участие османской авиации в боевых действиях активизировалось в 1916 году. К этому времени, благодаря помощи Германии, на вооружении османской армии и флота находилось 90 самолетов. Авиамашин было даже больше, чем пилотов — последних насчитывался 81 человек. В 1916 г. на Кавказский фронт было решено перебросить 7-ю авиационную роту под командованием капитана Али Ризы-бея (на фото), но по причинам плохих погодных условий отправка наземным транспортом из Трабзона на Эрзурумское направление была отложена. Затем пилоты попытались перегнать самолеты в Эрзинджан по воздуху. Но при посадке первый самолет развалился на части, а второй самолет получил повреждения и также потерял свою функциональность. Однако, затем в район были доставлены другие самолеты. Весь 1916 год османская авиация действовала на Кавказском фронте достаточно активно, совершая разведывательные полеты и бомбардировки российских позиций. В конце 1916 г. в составе 2-й армии со штабом в Диярбакыре была сформирована 10-я авиационная рота под командованием германского офицера-инструктора обер-лейтенанта Вестфа. В Стамбуле готовилась к отправке 8-я авиационная рота. В 1917 году обстановка на фронте стала меняться, что было связано с Февральской революцией в России и последовавшими за ней бурными политическими событиями. 18 декабря 1917 года было заключено перемирие с Советской Россией. Еще одним направлением, где применялась авиация, был Ирано-Иракский фронт. Здесь действовали 2-я авиационная рота и 12-я авиационная рота, причем в составе последней не было самолетов. Османской авиации на Ближнем Востоке противостояла куда более мощная английская авиационная группировка, однако весь 1917 год османские авиаторы совершали разведывательные полеты, вступали в воздушные бои с самолетами противника.  После поражения Османской империи в Первой мировой войне прекратила свое существование и османская военная авиация. Впрочем, многие военные летчики, участвовавшие в Первой мировой войне, впоследствии внесли огромный вклад в развитие военно-воздушных сил уже постосманской Турции. Одним из них был Веджихи Хюркюш (1896-1969) — один из самых известных турецких военных летчиков. Окончив знаменитую Авиационную школу, он принимал участие в боевых действиях и стал первым османским летчиком, сбившим вражеский самолет. Затем, на Кавказском фронте, Хюркюш попал в плен к российским войскам. Летчик сумел совершить побег с острова Наргин и вплавь добрался до берега. Вернувшись в расположение османских войск, он продолжил службу в 9-й авиационной роте и в 1918 году начал конструировать свой первый самолет — истребитель, однако эта задача не была им завершена из-за окончания Первой мировой войны. Уже в послевоенные годы, в кемалистской Турции, Хюркюш занялся авиаконструированием и все сконструировал несколько собственных моделей самолетов. Таким образом, Первая мировая война стала серьезнейшим испытанием для османской военной авиации. Она выявила все недостатки в подготовке летчиков и материально-техническом обеспечении военно-воздушных сил. Османской авиации так и не удалось хотя бы примерно сравняться с военно-воздушными силами европейских держав. Лишь после распада империи и создания Турции началась новая эпоха в развитии национальных вооруженных сил, в которой и военная авиация страны вышла на серьезный уровень, превратившись в одну из наиболее мощных в регионе и в блоке НАТО в целом. При написании статьи использованы материалы турецких сайтов и сайта Автор: Илья Полонский Использованы фотографии: , , |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| военный архив |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Секрет популярности израильского «Стража небосвода» | ezup | Военная аналитика | 0 | 06.03.2020 13:20 |

| Воздушная война 14-го года | ezup | История мировой авиации | 0 | 04.12.2019 00:16 |

| Херсонское ханство для султана Эрдогана | ezup | Украина | 0 | 31.05.2016 22:18 |

| Воспитание турецкого султана | ezup | Турция | 0 | 30.11.2015 12:09 |

| Серия 112. Воздушная спираль | ezup | Ударная сила | 0 | 17.04.2014 16:01 |

Линейный вид

Линейный вид