RUFOR.ORG

»

Отечественные противотанковые самоходные артиллерийские установки. Часть 1-я

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

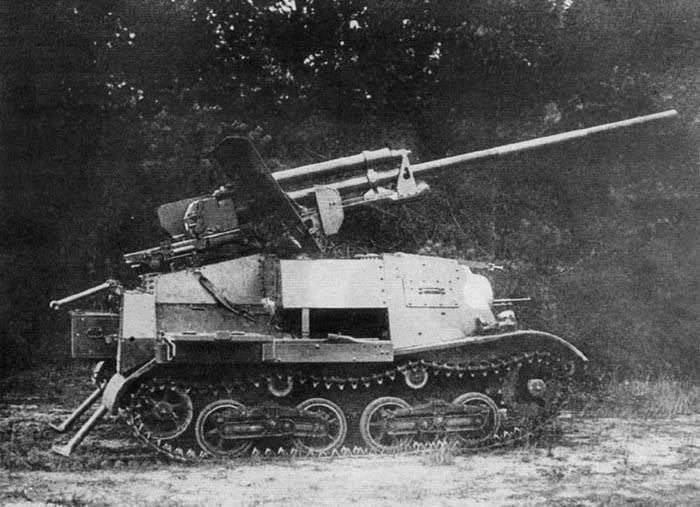

Перед войной в СССР предпринимались многочисленные попытки создания различных самоходно-артиллерийских установок (САУ). Были рассмотрены десятки проектов, по многим из них построены опытные образцы. Но до массового принятия на вооружение дело так и не дошло. Исключение составили: 76-мм зенитная установка 29К на шасси грузовика ЯГ-10( 60 шт.), САУ СУ-12 - 76,2-мм полковая пушка образца 1927 года на шасси грузовика «Морланд» или ГАЗ-ААА(99 шт.), САУ СУ-5-2 - 122-мм гаубичная утановка на шасси Т-26(30 шт.).  СУ-12 (на базе грузовика «Морланд») Наибольший интерес в противотанковом отношении представляла не принятая на вооружение САУ СУ-6 на шасси танка Т-26, вооруженная 76-мм зенитным орудием 3-К. Испытания установки проходили в 1936 году. Военных не устроило, что расчет СУ-6 в походном положении полностью на САУ не помещался и установщики дистанционных трубок должны были ехать на машине сопровождения. Это привело к тому, что СУ-6 признали непригодной для сопровождения мотомеханизированных колонн в качестве самоходной зенитной установки.  САУ СУ-6 Хотя возможность использования её для борьбы с танками не рассматривалась, САУ вооруженные такими орудиями могли бы стать отличным противотанковым средством. Выпущенный из орудия 3-К бронебойный снаряд БР-361, на дистанции 1000 метров, по нормали пробивал 82-мм броню. Танки с таким бронированием стали массово применятся немцами только с 1943 года. Справедливости ради стоит сказать, что в Германии к моменту вторжения в СССР так же не существовало серийных противотанковых САУ (ПТ САУ). Первые варианты САУ «Артштурм» StuG III вооружались короткоствольными 75-мм орудиями и существенными противотанковыми возможностями не обладали. Германская САУ StuG III Ausf. G Однако наличие в производстве весьма удачной машины, позволило в короткие сроки путём наращивания лобовой брони и установки 75-мм орудия с длиной ствола 43 калибра, превратить её в противотанковую. В ходе первых же боев Великой Отечественной войны остро встал вопрос о необходимости скорейшей разработки противотанковой самоходно-артиллерийской установки, способной быстро менять позиции и бороться с немецкими танковыми частями, которые по мобильности значительно превосходили части Красной Армии. В срочном порядке на шасси лёгкого тягача «Комсомолец» была установлена 57-мм противотанковая пушка обр.1941 года, обладавшая отличной бронепробиваемостью. На тот момент, это орудие уверенно поражало на реальных дистанциях боя любой немецкий танк. ПТ САУ ЗИС-30 представляла собой легкую противотанковую установку открытого типа. Боевой расчет установки состоял из пяти человек. Верхний станок орудия крепился в средней части на корпусе машины. Углы вертикальной наводки составляли от -5 до +25°, по горизонту – в секторе 30°. Стрельба велась только с места. Устойчивость самоходной установки при стрельбе обеспечивалась с помощью откидных сошников, располагавшихся в кормовой части корпуса машины. Для самообороны самоходной установки использовался штатный 7,62-мм пулемет ДТ, устанавливавшийся в шаровой опоре справа в лобовом листе кабины. Для защиты расчета от пуль и осколков использовалось броневое щитовое прикрытие пушки, которое имело откидную верхнюю часть. В левой половине щита для наблюдения имелось специальное окно, закрывавшееся подвижным щитком.  ПТ САУ ЗИС-30 Производство ЗИС-30 продолжалось с 21 сентября до 15 октября 1941 года. За этот период завод изготовил 101 машину с пушкой ЗИС-2 (включая и опытную машину) и одну установку с 45-мм пушкой. Дальнейшее производство установок было остановлено в связи с отсутствием снятых с производства «Комсомольцев» и прекращением выпуска 57-мм орудий. САУ ЗИС-30 начали поступать в войска в конце сентября 1941 года. Ими были укомплектованы противотанковые батареи 20 танковых бригад Западного и Юго-Западного фронтов.  В ходе интенсивного применения у самоходки выявился целый ряд недостатков таких, как плохая устойчивость, перегруженность ходовой части, малый запас хода, малый боекомплект. К лету 1942 года в войсках практически не осталось ПТ САУ ЗИС-30. Часть машин была потеряна в боях, а часть, вышла из строя по техническим причинам. С января 1943 года началось серийное производство созданных Н.А. Астровым на базе лёгкого танка Т-70, самоходных 76-мм установок СУ-76( позже Су-76М). Хотя эта лёгкая САУ очень часто привлекалась для борьбы с танками противника, считать её противотанковой нельзя. Броневая защита СУ-76 (лоб: 26-35 мм, борт и корма: 10-16 мм) предохраняла экипаж (4 человека) от стрелкового огня и тяжелых осколков. САУ СУ-76М При правильном использовании, а это пришло не сразу (САУ не танк), СУ-76М хорошо показали себя как в обороне - при отражении атак пехоты и как подвижные, хорошо защищенные противотанковые резервы, так и в наступлении - при подавлении пулеметных гнезд, разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с контратакующими танками. На бронированную машину устанавливалась дивизионная пушка ЗИС-3. Ее подкалиберный снаряд с дистанции 500 метров пробивал броню до 91 мм, то есть любое место корпуса немецких средних танков и борта «пантеры» и «тигра». По характеристикам вооружения к СУ-76М была очень близки САУ СУ-76И, созданные на базе трофейных германских танков Pz Kpfw III и САУ StuG III. Первоначально планировалось установить в боевом отделении САУ 76,2-мм пушку ЗИС-3Ш (Ш — штурмовая), именно эта модификация пушки устанавливалась на серийные САУ СУ-76 и СУ-76М на станке, укрепленном к полу, но такая установка не обеспечивала надежной защиты орудийной амбразуры от пуль и осколков, так как при подъеме и повороте орудия в щите неизменно образовывались щели. Эта проблема была решена установкой вместо 76-мм дивизионной пушки специального самоходного 76,2-мм орудия С-1. Это орудие было спроектировано на базе конструкции танковой пушки Ф-34, которым оснащались танки Т-34. САУ СУ-76И При одинаковой с СУ-76М огневой мощи, СУ-76И гораздо больше подходила для использования в качестве противотанковой из-за лучшей защищённости. Лоб корпуса имел противоснарядное бронирование толщиной – 50-мм. Производство СУ-76И было окончательно остановлено в конце ноября 1943 года в пользу СУ-76М, которая уже избавилась к тому времени от «детских болезней». Решение о прекращении производства СУ-76И было связано с сокращением применяемых на Восточном фронте количества танков Pz Kpfw III. В связи с этим уменьшалось количество захваченных танков этого типа. Всего было выпущено 201 САУ СУ-76И (включая 1 опытную и 20 командирских), которые приняли участие в боях 1943-44 гг., но ввиду малочисленности и трудностей с запасными частями довольно быстро исчезли из Красной Армии. Первой специализированной, отечественной ПТ САУ способной действовать в боевых порядках наравне с танками, стала СУ-85. Эта машина стала особенно востребована после появления на поле боя немецкого танка PzKpfw VI "Tiger". Броня "Тигра" была такой толщины, что ее с большим трудом и только на самоубийственно близких дистанциях могли пробить орудия Ф-34 и ЗИС-5, устанавливаемые на Т-34 и КВ-1. Специальные стрельбы по захваченному немецкому танку показали, что гаубица М-30, установленная на СУ-122, имеет недостаточную скорострельность и малую настильность. Вообще, для стрельбы по быстро передвигающимся целям она оказалась мало приспособлена, хотя и обладала неплохой бронепробиваемостью после введения кумулятивного боеприпаса. По распоряжению ГКО от 5 мая 1943 года, КБ под руководством Ф.Ф.Петрова развернуло работы по установке 85-мм зенитного орудия на шасси СУ-122. ПТ САУ СУ-85 с пушкой Д-5С Пушка Д-5С имела ствол длиной 48,8 калибра, дальность стрельбы прямой наводкой достигала 3,8 км, максимально возможная — 13,6 км. Диапазон углов возвышения составлял от −5° до +25°, сектор горизонтального обстрела был ограничен значениями ±10° от продольной оси машины. Боекомплект орудия составлял 48 выстрелов унитарного заряжания. По советским данным, 85-мм бронебойный снаряд БР-365 по нормали пробивал на расстоянии 500 м бронеплиту толщиной 111 мм, на вдвое большей дистанции при тех же условиях — 102 мм. Подкалиберный снаряд БР-365П на расстоянии 500 м по нормали пробивал бронеплиту толщиной 140 мм. Отделение управления, моторное и трансмиссионное остались такими же, как у танка Т-34, что позволило комплектовать экипажи для новых машин практически без переучивания. Для командира в крыше рубки приваривался броневой колпак с призматическими и перископическими приборами. На самоходных установках поздних выпусков броневой колпак был заменен командирской башенкой, как у танка Т-34. Общая компоновка машины, была аналогична компоновке СУ-122, отличие заключалось только в вооружении. Защищённость СУ-85 была аналогична Т-34. Машины этой марки выпускались на «Уралмаше» с августа 1943 по июль 1944 года, всего было построено 2337 самоходок. После разработки более мощной самоходки СУ-100 из-за задержки выпуска 100-мм бронебойных снарядов и прекращения выпуска бронекорпусов для СУ-85 с сентября до декабря 1944 года выпускался переходный вариант СУ-85М. Фактически он представлял собой СУ-100 с 85-мм пушкой Д-5С. От исходного варианта СУ-85 модернизированная СУ-85М отличалась более мощной лобовой бронёй и увеличенным боезапасом. Всего было построено 315 таких машин. Благодаря использованию корпуса СУ-122 удалось очень быстро наладить массовое производство ПТ САУ СУ-85. Действуя в боевых порядках танков, они эффективно поддерживали огнем наши войска, поражая немецкие бронированные машины с дистанции 800—1000 м. Особенно отличались экипажи этих самоходок при форсировании Днепра, в Киевской операции и в ходе осенне-зимних боев на Правобережной Украине. Если не считать немногочисленные КВ-85 и ИС-1, до появления танков Т-34-85, только СУ-85 могли эффективно бороться со средними танками противника на дистанциях более километра. А на меньших дистанциях и пробивать лобовую броню тяжёлых танков. Вместе с тем, уже первые месяцы применения СУ-85 показали, что мощность её орудия недостаточна для эффективной борьбы с тяжёлыми танками противника, такими как «Пантера» и «Тигр», которые, обладая преимуществом в огневой мощи и защите, а также эффективными прицельными системами, навязывали бой с дальних дистанций. Построенные в середине 1943 года СУ-152 и появившиеся позже ИСУ-122 и ИСУ-152 поражали в случае попадания любой немецкий танк. Но для борьбы с танками из-за высокой стоимости, громоздкости и низкой скорострельности они не слишком подходили. Главным назначением этих машин было разрушение укреплений и инженерных сооружений и функции огневой поддержки наступающих подразделений. В середине 1944 года под руководством Ф. Ф. Петрова, с использованием выстрелов морского зенитного орудия Б-34, была сконструирована еще более мощная, 100-мм пушка Д-10С. Пушка Д-10С обр. 1944 г. (индекс «С» — самоходный вариант), имела длину ствола в 56 калибров. Бронебойный снаряд пушки с расстояния в 2000 метров поражал броню толщиной 124 мм. Осколочно-фугасный снаряд массой 16 кг позволял эффективно поражать живую силу и разрушать укрепления противника. Используя это орудие и базу танка Т-34-85, конструкторы «Уралмаша» оперативно разработали истребитель танков СУ-100 — лучшую противотанковую САУ второй мировой войны. По сравнению с Т-34 лобовая броня была усилена до 75-мм. Пушка устанавливалась в лобовой плите рубки в литой рамке на двойных цапфах, позволявших её наведение в вертикальной плоскости в пределах от −3 до +20° и в горизонтальной ±8°. Наводка осуществлялась при помощи ручных подъёмного механизма секторного типа и поворотного механизма винтового типа. Боекомплект орудия состоял из 33 унитарных выстрелов, размещавшихся в пяти укладках в рубке.  СУ-100 обладала исключительной для своего времени огневой мощью и была способна вести борьбу с танками противника всех типов на всех дистанциях прицельного огня. Серийное производство СУ-100 началось на «Уралмаше» в сентябре 1944 года. До мая 1945 года завод успел произвести более 2000 этих машин. Выпуск СУ-100 на «Уралмаше» велся, по меньшей мере, до марта 1946 года. Омский завод № 174 в 1947 году выпустил 198 СУ-100, и ещё 6 — в начале 1948 года, суммарно выпустив 204 машины. Выпуск СУ-100 в послевоенное время был также налажен в Чехословакии, где в 1951—1956 годах по лицензии выпустили ещё 1420 САУ этого типа. В послевоенные годы значительная часть СУ-100 была модернизирована. На них появились ночные приборы наблюдения и прицелы, новое противопожарное и радиооборудование. В боекомплект был введён выстрел с более эффективным бронебойным снарядом УБР-41Д с защитным и баллистическим наконечниками, а позднее — с подкалиберным и невращающимся кумулятивными снарядами. Штатный боекомплект САУ в 1960-х годах состоял из 16 осколочно-фугасных, 10 бронебойных и 7 кумулятивных снарядов. Имеющие с танком Т-34 одну базу, СУ-100 широко распространились по миру, официально состояв на вооружении более чем в 20 странах, они активно использовалась в многочисленных конфликтах. В ряде стран они всё еще в строю. В России СУ-100 можно было встретить «на хранении» вплоть до конца 90-х. По материалам: Автор Сергей Линник

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| сау |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Самоходные артиллерийские установки Infanterikanonvagn 102 и Infanterikanonvagn 103 (Швеция) | ezup | САУ | 0 | 18.08.2017 18:25 |

| Самоходные артиллерийские установки | ezup | САУ | 0 | 20.03.2015 14:58 |

| Отечественные противотанковые самоходные артиллерийские установки. Часть 2-я | ezup | САУ | 0 | 10.11.2013 02:06 |

| Самоходные артиллерийские установки | ezup | САУ | 0 | 03.10.2013 22:11 |

| Самоходные артиллерийские установки | ezup | САУ | 0 | 15.08.2011 14:11 |

Линейный вид

Линейный вид