RUFOR.ORG

»

Су-33 (палубный истребитель)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Долгое время на вооружении советских авианосцах были лишь самолеты вертикального взлета и посадки Як-38 и его модификации. Этот неплохой для своего класса самолет не мог соперничать с «обычными» самолетами, стартующими с авианосцев с помощью паровой катапульты. Например, американским истребителем-бомбардировщиком F-14 Tomcat. Чтобы преодолеть отставание в этой области, в ОКБ П.О.Сухого начиная с середины 70-х годов велись работы по теме корабельного самолета на базе Су-27, носившего еще заводское обозначение Т-10. Планировалось создание самолета, оснащенного базовым комплексом БРЭО и доработанного для выполнения катапультного взлета и посадки на аэрофинишеры (АФ). Параллельно осуществлялись работы по корабельному варианту штурмовика Су-25. В 1978 году был выполнен технический проект по Су-27КИ, но работы приостановили из-за переноса сроков по авианесущему кораблю проекта 1153. К теме вновь вернулись только в начале 80-х, когда руководство страны приняло решение о строительстве на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) в г.Николаеве авианесущего крейсера по проекту 1143.5.

Поскольку при разработке стартовой катапульты для ТАвКр проекта 1153 конструкторы столкнулись с рядом технических трудностей, что замедлило внедрение этого безусловно сложного устройства, в качестве альтернативного варианта взлета с палубы рассматривался трамплин. В 1980-1982 гг. ЦНИИ МО совместно с ЛИИ и ОКБ Сухого провели комплексные исследования по проблеме взлета с него маневренных самолетов с большой тяговооруженностью. По техническому заданию ЦАГИ и ОКБ Сухого Невское проектно-конструкторское бюро Министерства судостроительной промышленности спроектировало трамплин Т-1 высотой 5 м, длиной 60 м и шириной 30 м; угол схода составлял 8,5°. В качестве образующей профиля трамплина выбрали дугу окружности. Строительство Т-1 на аэродроме Новофедоровка (неподалеку от г.Саки) в Крыму осуществлял ЧСЗ. Комплекс для наземной отработки взлета и посадки самолетов на палубу корабля получил наименование НИТКА. Кроме трамплина на НИТКА были установлены имитаторы задержников – устройств, препятствующих страгиванию самолета до выведения двигателей на взлетный режим тяги, а также тросовый АФ «Светлана-2″, созданный специалистами Пролетарского завода в Ленинграде. Для повышения надежности и безопасности посадки днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях разработали специальные системы, прошедшие полный цикл испытаний на НИТКА, были смонтированы три аналога корабельных систем посадки. Радиотехнический комплекс «Резистор» обеспечивал заход на посадку в автоматическом, полуавтоматическом и директорном режимах днем и ночью в любых метеоусловиях, а оптические системы «Луна-3″ и «Глиссада-Н» – только визуальную посадку днем и ночью. Летным исследованиям предшествовала отработка методики взлета с трамплина на стендах-тренажерах ОКБ Сухого и подготовительные натурные эксперименты. Работы на НИТКА начались летом 1982 года. В них принимали участие коллективы ОКБ им. Сухого, ОКБ им. Микояна, ЛИИ им. Громова и др. На первом этапе отрабатывалась методика взлета. От ОКБ Сухого в испытаниях принимали участие летчики-испытатели Н.Садовников и В.Пугачев на Т-10-3 – третьем опытном экземпляре Су-27. Эта машина по аэродинамике аналогична Т-10-1, однако вместо двигателей АЛ-21Ф-3АИ на ней уже были установлены первые экземпляры новых ТРДД АЛ-31Ф, имевших еще нижнее расположение коробки агрегатов. 24 июля 1982 года Н.Садовников выполнил на Т-10-3 первую пробежку с задержников, а первый взлет с трамплина Т-1 осуществил 21 августа 1982 года на МиГ-29 летчик-испытатель ОКБ им. Микояна А.Фастовец. Его самолет имел взлетную массу 12000 кг, дистанция разбега составила 250 м, скорость схода – 240 км/ч. 27 августа Садовников выполнил на Т-10-3 первый взлет с задержников, а 28 августа поднял его с трамплина. В этом полете разбег не превысил 230 м, скорость схода – 232 км/ч; стартовая масса самолета составила 18200 кг. 9 сентября взлет с трамплина совершил В.Пугачев. В ходе первого этапа испытаний на Т-10-3 были достигнуты следующие показатели при взлете с трамплина (в скобках даны аналогичные параметры для МиГ-29): разбег – 142 м (150) и скорость схода – 178 км/ч (180) при стартовой массе самолета 18000 кг (14500), максимальная взлетная масса – 22000 кг. Всего за период с 20 августа по 17 сентября 1982 года на самолете Т-10-3 было выполнено 27 взлетов, в том числе 4 – с задержников и 17 – с трамплина, в которых помимо Н.Садовникова и В.Пугачева участвовали летчики-испытатели А.Исаков (от ОКБ Сухого) и В.Гордиенко (от ЛИИ). Летом 1983 года на НИТКА приступили к испытаниям по посадке самолетов с использованием АФ «Светлана-2″. Программа летных испытаний Т-10-3 была завершена, и его переоборудовали для отработки наездов на тросы АФ и изучения нагрузок, действующих на самолет при торможении. Первые рулежки 11 августа 1983 года выполнил Н.Садовников. В испытаниях принимали участие В.Пугачев и И.Вотинцев. Всего с 12 июля по 27 октября 1983 года на комплексе выполнено 174 торможения (81 симметричный зацеп) на самолетах Т-10-3, МиГ-29 и МиГ-27 с использованием АФ «Светлана-2″. Для отработки возможных вариантов зацепа пробежки выполняли также со смещением относительно продольной оси полосы до 5 м и с углами до 5°. В акте по результатам испытаний отмечалось, что АФ обеспечивает торможение самолетов массой от 11000 до 26000 кг со скоростью от 180 до 240 км/ч и продольной перегрузкой до 4,5 ед. В 1982 году выполнялся также взлет с трамплина Т-1 штурмовика Су-25. В испытаниях использовался опытный самолет Т8-4, на котором с июля по сентябрь было выполнено 36 полетов. По результатам испытаний был дан положительный отзыв. В дальнейшем на базе Су-25 был довольно быстро создан и отработан учебно-тренировочный вариант – Су-25УТГ. Итак, исследования показали, что трамплин позволяет обеспечить взлет боевых самолетов с корабля без применения катапульты. Полученные данные были использованы Невским ПКБ при проектировании корабельного варианта трамплина. Новый трамплин – Т-2, – построенный ЧСЗ на месте демонтированного Т-1, имел следующие параметры: длина – 53,5 м, высота – 5,6 м, ширина схода – 17,5 м, угол схода – 14°. Его поверхность была образована кривой третьего порядка. Кроме того, завод смонтировал на комплексе и блок посадочных АФ (БС-2), аналогичных установленным на ТАвКр «Тбилиси» (сейчас «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»). Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1984 года ОКБ Сухого было поручено разработать самолет Су-27К корабельного базирования с нормальным взлетом и посадкой, а в феврале 1985 года главнокомандующими ВВС и ВМФ утвержден его технический проект. Работы проводились под руководством главного конструктора К.Марбашева. Общее руководство программой осуществлял генеральный конструктор М.П.Симонов. Для отработки элементов конструкции и технических средств нового самолета в 1984 году в г.Саки начался новый этап летных исследований и испытаний. Для этих целей на опытном производстве в ОКБ был модернизирован серийный Су-27. Доработанный для испытаний по теме самолета корабельного базирования, он получил индекс Т-10-25. На нем было усилено шасси, установлены посадочный гак и флаперон увеличенной площади, а также изменен наклон спинки кресла пилота. Кроме того, предусматривалась установка системы дозаправки топливом в воздухе. Чтобы установить гак, пришлось доработать ХЧФ, усилив ее и сделав дно среднего отсека между мотогондолами плоским. На самолете усилили шасси, так как вертикальные перегрузки при посадке на палубу значительно превышают таковые при нормальной посадке. Кроме того, был изменен угол наклона спинки кресла пилота и увеличена площадь флаперонов, установлен комплект бортовой аппаратуры и приемная антенна радиотехнической системы «Резистор», обеспечивающей заход на посадку на блок аэрофинишеров по радиолучу днем и ночью в любых метеоусловиях. В августе основные работы проходили на блоке посадочных аэрофинишеров БС-2: выполнялись рулежки с зацепом и посадки без выравнивания с уходом на второй круг, в том числе в автоматическом режиме. Первую посадку на БС-2 с зацеплением троса АФ Ф-2 по системе оптической посадки «Луна-3″ 30 августа 1984 года выполнил В.Пугачев, а вслед за ним в тот же день Н.Садовников. Первый взлет с нового трамплина 25 сентября 1984 года выполнил Н.Садовников. Всего же с августа по октябрь 1984 года ими было выполнено 160 заходов на посадку без выравнивания с касанием БС-2 и уходом на второй круг, из них 44 – в автоматическом режиме; 9 посадок на БС-2 с зацеплением Ф-2 и 16 взлетов с Т-2. В том же году самолет Т-10-25 был потерян при аварии (11 ноября, во время испытательного полета в Ахтубинске, произошло разрушение трубопровода гидросистемы управления рулем направления, и Садовников был вынужден катапультироваться из перевернутого положения на высоте около 1000 м). В 1986 году к испытаниям на НИТКА были подключены еще две машины: Т-10-24 и Т-10У-2 (второй опытный Су-27УБ). На Т-10-24, испытания которого начались еще в мае 1985 года, впервые было установлено ПГО, для чего была доработана наплывная часть центроплана. Заводской этап испытаний нового самолета выполнили весной-летом, а в сентябре начались испытания по изучению влияния ПГО на динамику взлета с Т-2. По этой программе успели выполнить всего шесть полетов (20 января 1987 года этот самолет тоже был потерян в аварии, летчик-испытатель ГНИКИ ВВС А.Пучков катапультировался). Результаты испытаний показали, что установка ПГО позволяет повысить несущие свойства самолета и получить схему «интегральный неустойчивый триплан». Впоследствии ПГО было применено на многих последующих модификациях Су-27. Двухместный самолет Т-10У-2 также был доработан: на нем установили систему дозаправки топливом в воздухе (самолет получил дополнительную возможность дозаправлять другие самолеты при помощи УПАЗ) и посадочный гак. В марте-апреле 1987 года на Т-10У-2 проводились летные испытания по исследованию возможности выполнения захода на посадку и посадки с использованием ОСП «Глиссада-Н» в ночное время. Всего за это время летчики-испытатели Н.Садовников, В.Пугачев, И.Вотинцев, Е.Липилин и А.Иванов выполнили 12 полетов. Опытный экземпляр нового корабельного самолета – Т-10К-1 – поднялся в воздух 17 августа 1987 года. Пилотировал его В.Пугачев. Машина была построена на опытном производстве ОКБ с использованием ряда агрегатов, собранных на серийном заводе. По конструкции самолет практически полностью соответствовал облику серийного Су-27К, за исключением обводов наплыва. На самолете были установлены ПГО, новое усиленное шасси с телескопической передней опорой, посадочный гак и система дозаправки топливом в воздухе с выдвижной штангой. Кроме того, был доработан комплекс БРЭО, установлена новая ЭСДУ, обеспечившая автоматическое управление по всем трем каналам, в отличие от одного на Су-27. Появление системы дозаправки с убираемой штангой по левому борту потребовало сместить оптический блок ОЛЛС от оси симметрии вправо. 22 декабря 1987 года Н.Садовников поднял в воздух второй опытный экземпляр Су-27К – Т-10К-2 (так же как и Т-10К-1, он был собран в Москве с использованием отдельных агрегатов серийных машин). Летом следующего года на Т-10К-1 установили первый комплект крыльев, спроектированных для корабельных самолетов. В дополнение к отклоняемому носку механизации подверглась вся задняя кромка: флапероны сместили к законцовкам, а большую часть размаха заняли закрылки. Одной из причин, вызвавших задержку изготовления нового крыла, было изменение его конструкции, связанное с переносом места складывания ближе к фюзеляжу. Это было обусловлено тем, что в рамках конкурентной борьбы «за место на палубе» потребовалось разместить на корабле Су-27К в количестве не меньшем, чем МиГ-29К. Для этого пришлось дополнительно разрезать закрылок и носок крыла и ввести складывание стабилизатора. Испытания начались 25 августа 1988 года, а 28 сентября при полете с имитацией отказа одной из гидросистем, произошла авария первого Т-10К-1. Садовникову пришлось катапультироваться, а сам самолет был потерян. После этого вся основная нагрузка первого этапа заводских испытаний легла на один оставшийся опытный Су-27К – Т-10К-2, в течение года после этого на нем было выполнено более 300 работ. К тому времени в Комсомольске-на-Амуре уже полным ходом шла подготовка к серийному производству корабельного варианта Су-27. По программе подготовки к посадке на корабль в 1988 году лечики-испытатели ОКБ Сухого и НИИ ВВС на строевых самолетах Су-27 выполняли полеты с имитацией захода на палубу авианесущего крейсера «Баку» (ныне ТАвКр «Адмирал флота Советского Союза Горшков»). При этом проверялись возможность захода на посадку по ОСП, расположенной на корабле, и работа БРЭО самолета в электромагнитных полях корабельных радиотехнических средств. Осенью 1989 года началась подготовка к посадке на палубу, и 1 ноября В.Пугачев совершил на самолете Т-10К-2 первую в истории отечественного флота и авиации посадку на корабль «по-самолетному». После этого события приказом самолету было дано обозначение Су-33, а К.Марбашев, который с начала 80-х годов вел тему Т-10К, был назначен главным конструктором корабельной авиации в ОКБ Сухого. Первый серийный самолет был закончен производством в начале 1990-го и облетан И.Вотинцевым на серийном заводе 17 февраля, после чего его перегнали для доработок в ОКБ. Этой машине было присвоено обозначение Т-10К-3. В течение года была выпущена установочная партия (семь машин, заводские обозначения – от Т-10К-3 до Т-10К-9); часть из них вместе с опытной машиной Т-10К-2 успела принять участие в заключительном этапе заводских испытаний самолета. С марта 1991 года официально начались государственные испытания. К тому времени все работы были перенесены в Крымский филиал НИИ ВВС, на аэродромы в Кировском и Саки, и к лету 1991-го здесь были сосредоточены все имевшиеся самолеты. Темп работ был очень высоким. Параллельно отрабатывались практически все пункты программы испытаний. Одновременно по учебным программам выполняли ввод в строй военных летчиков. При выполнении одного из таких полетов, 11 июля 1991 года, произошла авария на самолете Т-10К-8, пилотируемом Т.Апакидзе: из-за отказа ЭСДУ он был вынужден покинуть машину. Тем не менее программа испытаний выполнялась довольно успешно, и к ноябрю было выполнено около 80 полетов по программе госиспытаний и подготовлены два строевых летчика – Т.Апакидзе (совершил первую самостоятельную посадку на ТАвКр 26 сентября) и Н.Яковлев (27 сентября), а 20 сентября 1991 года на Т-10К-4 В.Пугачев выполнил первую автоматическую посадку на блок БС-2 комплекса. В конце 1991 года в связи с неясностью политической обстановки работы замедлились. Вскоре ТАвКр «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» перебазировали в Североморск, самолеты же, за исключением Т-10К-7, перегнали в Москву. В связи с потерей освоенной испытательной базы в Крыму госиспытания завершились лишь в конце 1994-го. Первый показ Су-33 широкой публике состоялся 18 августа 1991 г. во время празднования Дня авиации в г.Жуковский. Серийные корабельные самолеты внешне мало отличаются от опытных. Можно выделить измененное расположение блоков устройства выброса пассивных помех и радиопрозрачную законцовку вертикального оперения меньшей высоты. Последнее объясняется тем, что было необходимо обеспечить зазор между самолетом и проемом «ворот» ангарной палубы корабля. С 1992 года осуществляется серийное производство Су-33 на КнААПО. Первые четыре серийные машины в конце марта 1993 года совершили перелет в Североморск, а в апреле были приняты в эксплуатацию. К моменту окончания госиспытаний Су-33 в строю находились уже 24 боевые машины и полк корабельных истребителей авиации СФ был практически полностью укомплектован. 31 августа 1998 г. указом Президента РФ палубный истребитель ОКБ им. П.О.Сухого Су-33 был принят на вооружение авиации ВМФ. Су-33 способен обеспечивать боевые действия других видов авиации ВМФ: корабельной, морской ракетоносной, противолодочной, радиолокационного дозора и так далее. Он также может уничтожать противолодочные самолёты противника в районах развёртывания боевых действий подводных лодок, самолёты-разведчики и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, КР, беспилотные летательные аппараты палубного и берегового базирования; вести воздушную техническую разведку и осуществлять постановку морских мин. Су-33 оснащен системой управления вооружением с усовершенствованной импульсно-доплеровской БРЛС, обеспечивающей поиск и сопровождение воздушных целей на фоне земли или воды. Обеспечивается сопровождение на проходе до 10 целей и одновременный пуск ракет по нескольким целям. Как и Су-27, палубный истребитель имеет оптоэлектронный локатор (теплопеленгатор и лазерный дальномер), скомплексированный с нашлемной системой целеуказания (оптическая головка локатора для улучшения обзора летчика смещена вправо). На борту имеется оборонительная система радиоэлектронной разведки «Береза», информирующая летчика об облучении самолета радарами противника. Для постановки активных помех может использоваться оборудование РЭБ в контейнерах, расположенных на законцовках крыла. Специальная система навигации обеспечивает полет над морем и сушей в любых географических условиях, точный выход самолета к своему кораблю и автоматизированную посадку на палубу авианосца. В кабине летчика вместо индикатора прямой видимости установлен многофункциональный индикатор на ЭЛТ, на который может быть выведена навигационная, тактическая и прицельная информация, а также результаты контроля бортовых систем самолета. Су-33 – самый мощный и дальнобойный в мире истребитель корабельного базирования. Его тактический радиус – более 1000 км; бомбовая нагрузка – 6.5 тонны. На удалении 250 километров от своего авианосца он способен барражировать в заданной зоне, выполняя задачи ПВО и ПРО свыше двух с половиной часов. Кодовое обозначение НАТО – Flanker-D.      Видео-материал по теме: |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Гипотетический участник конфликта: ударные возможности истребителей Су-33

Текущая борьба с терроризмом на Ближнем Востоке имеет несколько любопытных особенностей. В частности, она прекрасно демонстрирует методики боевой работы, предпочитаемые разными странами, а также иллюстрирует существующие стратегии. Использование актуальных стратегий и тактик позволяет участникам борьбы с терроризмом не только решать имеющиеся военные и политические задачи, но и повышать уровень подготовки личного состава, а также проверять на практике и отрабатывать различные методики боевой работы. Уже больше года удары по целям на территории Ирака наносят самолеты военно-воздушных сил США. Боевые вылеты совершаются с сухопутных баз региона, а также с авианосцев, которые регулярно приходят в близлежащие моря и обеспечивают работу своих самолетов. С прошлой осени аналогичным образом работают ВВС Франции: часть работы взяли на себя летчики «сухопутных» соединений, а кроме того, им оказывают поддержку самолеты палубной авиации. Так, в настоящее время в восточной части Средиземного моря находится французский авианосец Charles de Gaulle, с помощью которого достигается заметное повышение интенсивности боевой работы. Что касается российской боевой авиации, то она, в силу объективных факторов, работает только с сухопутных аэродромов в Сирии и России. Основной базой группировки Воздушно-космических сил России, задействованной в текущей операции, является аэродром Хмеймим на западе Сирии. Кроме того, в предыдущих ударах участвовали самолеты с баз Энгельс и Моздок. При этом, несмотря на наличие теоретической возможности, российские вооруженные силы пока не привлекали к участию в операции палубную авиацию. Известно, что в середине минувшей осени единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» выполнял учебно-боевые задачи в Средиземном море. В связи с этим высказывались предположения о возможной отправке корабля с авиационной группой к сирийским берегам для участия в операции. Су-33 в полете. Фото Wikimedia Commons Тем не менее, до сих пор палубная авиация не привлечена к выполнению боевых вылетов в условиях реального конфликта. Самая очевидная причина этого – отсутствие необходимости. Боевые самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил хорошо справляются с возложенными задачами и, по-видимому, не нуждаются в помощи коллег из палубной авиации. Также можно предположить, что палубные самолеты не будут участвовать в ударах из-за определенного проигрыша в характеристиках. Основой авиационной группы «Адмирала Кузнецова» являются истребители Су-33, которые по своим ударным возможностям заметно уступают технике базы Хмеймим. И все же, пусть даже и в теории, Су-33 могли бы помочь своим «сухопутным» коллегам в деле борьбы с террористами. Как и другие отечественные истребители, эти самолеты имеют возможность несения вооружения класса «воздух-поверхность» и способны атаковать наземные цели. Естественно, в таком случае они имеют менее высокие характеристики в сравнении со специализированными ударными самолетами. По ряду причин Су-33 является одним из самых малочисленных типов самолетов в вооруженных силах России. С конца восьмидесятых до конца девяностых было построено лишь 26 серийных самолетов этой модели. В настоящее время, по разным данным, эксплуатируется не более 14-15 таких машин. Несколько истребителей были потеряны в летных происшествиях, оставшиеся находятся на хранении. В ходе длительных выходов в море на борту авианесущего крейсера обычно находится лишь часть эксплуатируемых истребителей. Остальные самолеты при этом остаются на берегу. Являясь дальнейшим развитием истребителя Су-27, палубный Су-33 сохранил высокие характеристики. Так, имеется возможность полета со скоростью до 2300 км/ч (на высоте), а дальность достигает 3000 км. За счет применения дополнительной штанги для дозаправки в полете продолжительность вылета и боевой радиус могут быть значительно увеличены. Таким образом, при нахождении авианесущего корабля в берегов Сирии возможно выполнение задач на большей части этого государства. Основной задачей истребителей Су-33 является воздушный бой. Таким образом, в свете недавних событий, эти самолеты могут быть привлечены к осуществлению прикрытия ударной авиации при выполнении боевых задач. По имеющимся данным, при борьбе с воздушными целями Су-33 способен нести полезную нагрузку весом до 3,2 т. Для ближнего боя предлагаются управляемые ракеты «воздух-воздух» Р-73. Основным вооружением при этом оказываются ракеты средней дальности Р-27 различных модификаций. В боекомплект самолета может входить до 4-6 ракет каждого типа. В составе российской авиационной группировки в Сирии присутствуют истребители Су-27СМ и Су-30СМ. Эти самолеты могут нести управляемые ракеты «воздух-воздух» нескольких типов. При этом их номенклатура вооружений воздушного боя почти совпадает со списком ракет, которые может нести Су-33. Таким образом, боевые возможности всех этих самолетов могут быть на одном уровне, хотя возможны некоторые отличия, связанные с составом бортового оборудования. Являясь истребителем, Су-33 имеет ограниченные возможности по применению вооружений «воздух-поверхность», однако все же способен уничтожать наземные цели при помощи неуправляемых ракет и бомб. Имеется возможность применения неуправляемых авиационных ракет С-8, С-13, С-25 и т.д. Количество блоков и ракет определяется в соответствии с поставленной задачей. В состав бомбового вооружения могут входить боеприпасы калибра 500, 250 или 100 кг. На соответствующих держателях могут подвешиваться фугасные бомбы, разовые бомбовые кассеты, зажигательные баки и другие боеприпасы со схожими габаритами. При подвеске 500-кг бомб самолет несет восемь боеприпасов: по четыре под крылом и под фюзеляжем. Бомбы калибра 250 кг могут подвешиваться в количестве 28 штук. 100-кг боеприпасы – 32 единицы. Точное количество боеприпасов определяется с учетом различных факторов, в частности следует принимать во внимание взлетный вес самолета. Необходимо отметить, что использование исключительно свободнопадающих бомб серьезно сокращает возможную боевую эффективность. Для повышения точности и, как следствие, успешности удара требуется применение управляемых боеприпасов либо специального прицельного оборудования. Какая-либо информация о возможности применения истребителями Су-33 корректируемых бомб отсутствует. По-видимому, в составе бортовой электроники отсутствует оснащение, предназначенное для работы с подобным оружием. Прицельно-навигационный комплекс имеет и некоторые другие особенности, уменьшающие возможную эффективность бомбометания. В настоящее время основой российской ударной группировки в Сирии являются бомбардировщики Су-24М. По имеющимся данным, эти самолеты активно применяют неуправляемые бомбы, однако при этом наносят удары с достаточно высокой точностью. Для эффективного применения свободнопадающих бомб самолеты используют особое электронное оборудование – специализированную вычислительную подсистему СВП-24, созданную компанией «Гефест и Т». Эта аппаратура собирает информацию о местоположении цели, расположении самолета, параметрах полета, атмосферных условиях и т.д., после чего обрабатывает ее и выдает данные для сброса бомб. Анализ всей необходимой информации позволяет в разы повысить характеристики бомбометания. Фактически, обычные неуправляемые бомбы ложатся в цель с точностью на уровне управляемых. К настоящему времени создано несколько версий системы СВП-24. Разные модификации этого оборудования предлагаются для использования в составе авионики самолетов Су-24, Ту-22М3 и т.д. При этом, однако, до сих пор отсутствует вариант аппаратуры для некоторых других отечественных боевых самолетов, в том числе для Су-33. Таким образом, палубные истребители при атаке наземных целей вынуждены использовать штатные прицельные средства, предусмотренные исходным проектом, но не способные по своим характеристикам конкурировать с разработкой фирмы «Гефест и Т». В существующем состоянии отечественные палубные истребители способны с достаточной эффективностью решать задачи завоевания превосходства в воздухе или перехвата воздушных целей, тогда как их характеристики при нанесении ударов по наземным объектам могут быть недостаточными. Это, в частности, может быть одной из главных причин того, что Су-33 до сих пор не используются в сирийской операции: Воздушно-космические силы и так располагают достаточным количеством самолетов с высокими характеристиками, из-за чего можно не привлекать к боевой работе авиацию военно-морского флота. Тем не менее, в определенных условиях Су-33 могли бы оказаться полезными при выполнении некоторых задач в составе ударной группы. Ранее упоминалось, что Су-24М с системой СВП-24 могут работать в одних группах с самолетами своего типа, не имеющими подобного оборудования. В таком случае бомбардировщик с вычислительной подсистемой играет роль ведущего, выполняя поиск целей и осуществляя все необходимые вычисления. В нужный момент он должен сбрасывать свои свободнопадающие бомбы и тем самым подавать команду ведомым бомбардировщикам. За счет одновременного сброса бомб несколькими самолетами должна обеспечиваться приемлемая точность бомбометания всей группы. В одной группе с лидирующим Су-24М, оснащенным СВП-24, могут работать не только самолеты этого же типа, но и другая техника, в том числе Су-33. Таким образом, задачи по поиску целей и обработке данных будут возложены на самолет со специальным оборудованием, что позволит другой технике обойтись только имеющейся авионикой. Естественно, это является компромиссным решением и не позволяет палубным истребителям полноценно работать без помощи бомбардировщиков с необходимым оборудованием. Тем не менее, появляется возможность решения поставленных задач с имеющейся техникой без длительной и сложной модернизации. Варианты бомбового вооружения Су-33. Рисунок Navy-korabel.livejournal.com Также совместная боевая работа бомбардировщиков и истребителей позволяет решить еще одну проблему. В связи с недавними трагическими событиями было принято решение усилить истребительное прикрытие ударных самолетов. При совместной эксплуатации Су-24М и Су-33 появляется возможность комбинирования двух задач. Так, истребители должны получать ракетное вооружение класса «воздух-воздух», а также некоторое количество неуправляемых бомб. Это позволит им защитить бомбардировщики от возможных атак, а также помочь им при нанесении удара за счет увеличения количества сбрасываемых бомб. Следует отметить, подобные методы совместной работы могут использоваться не только в случае с палубной авиацией. Су-24М с аппаратурой фирмы «Гефест и Т» может вести не только Су-33, но и любые другие боевые самолеты с возможностью несения неуправляемых бомб. В первую очередь с такой точки зрения следует рассматривать истребители Су-27СМ и Су-30СМ, уже находящиеся на базе Хмеймим в Сирии. Как видим, в теории палубные самолеты Су-33 вполне способны не только участвовать в текущей операции в роли истребителей и бомбардировщиков, но и показывать достаточно высокую эффективность, ограничиваемую, однако, некоторыми объективными факторами. Тем не менее, по-видимому, эти самолеты не смогут принять участие в борьбе с террористами в Сирии. Дело в том, что имеющаяся группировка позволяет решать поставленные задачи, а ее усиление может быть выполнено исключительно за счет техники Воздушно-космических сил. Привлечение к операции авиации ВМФ попросту не имеет смысла. Этим можно объяснить тот факт, что в октябре авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», находившийся в Средиземном море, не стал отправляться к берегам Сирии и обеспечивать полеты своих самолетов в этом регионе. Кроме того, можно предположить, что это не произойдет и в будущем, хотя и исключать это тоже не стоит. Сирийский конфликт оказывается хорошим полигоном для испытаний новой авиационной техники и вооружения. Нельзя исключить, что в обозримом будущем командование решит опробовать в условиях реального конфликта не только «сухопутную» авиацию, но и самолеты военно-морского флота. В последнее время в операциях на Ближнем Востоке участвовали несколько авианосцев ряда стран. К примеру, в конце ноября к берегам Сирии прибыл французский авианосец «Шарль де Голль», авиационная группа которого дополнила имеющуюся в регионе группировку ВВС Франции. ВМС Соединенных Штатов организовали полноценную ротацию, в ходе которой в регион попеременно прибывают разные авианосцы. Россия, в свою очередь, похоже, не будет задействовать в сирийской авиации свой единственный авианосец и его авиационную группу. В пользу этого предположения говорят несколько фактов тактического, стратегического и технического характера. При этом в контексте усиления авиационной группировки чаще всего упоминается создание новых сухопутных баз, но не использование палубной авиации. Тем не менее, как уже говорилось, участие Су-33 в боях пока не следует исключать полностью. Эти самолеты при грамотном использовании могут оказаться полезными для достижения поставленных целей. По материалам сайтов: Автор Рябов Кирилл

|

|

|

|

|

#3 |

|

|

СМИ: российские Су-33 получат сверхточные прицельные системы

Российские палубные самолёты авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», уходящего осенью к берегам Сирии, оснащаются «специализированной вычислительной подсистемой СВП-24, позволяющей применять обычные неуправляемые фугасные болванки с точностью управляемого оружия», сообщают со ссылкой на источник в Минобороны.  По плану военного командования, «Адмирал Кузнецов» отправится в поход в Средиземное море в ноябре 2016 г. В состав его авиагруппы войдут около 10-ти истребителей Су-33 и четыре МиГ-29КР. «Су-33, оборудованные СВП-24, будут наносить удар по противнику, используя свободнопадающие бомбы. А вот список авиационных средств поражения (АСП), которые должны применять МиГ-29, пока полностью не определен. Но планируется, что это будут корректируемые бомбы семейства КАБ-500, в том числе и наводящиеся по сигналу ГЛОНАСС, а также ракеты Х-35», сказал собеседник газеты. По словам представителя авиастроительной отрасли, «полеты МиГ-29КР с палубы авианосца "Кузнецова" только начались, и одной из главных задач является проверка взаимодействия инерциальной навигационной системы самолета с комплексом выставки инерциальных систем летательных аппаратов "Ильмень", недавно установленным на борту авианесущего крейсера». «От правильности выставки "инерциалки" МиГ-29КР на качающейся и движущейся палубе зависит точность наведения и боевого применения по наземным и морским целям. Только после окончания работ станет окончательно понятно, какие именно АСП смогут применять "двадцать девятые" взлетающие с палубы "Кузнецова"», – пояснил он. По данным газеты, «специализированная вычислительная подсистема СВП-24, разработанная компанией "Гефест и Т", – это всего несколько блоков, устанавливающихся непосредственно в бортовое оборудование боевого самолета: исходя из положения самолета в пространстве, его координат и параметров полета, а также данных о цели, СВП рассчитывает оптимальную траекторию сброса бомбы. При этом максимальное отклонение от цели не превышает нескольких метров». Военный эксперт Антон Лавров: «Оснащенные СВП-24 фронтовые бомбардировщики Су-24М стали основной рабочей лошадкой российских Воздушно-космических сил в Сирии. Машины показали достаточно высокую точность, что заметили и оценили военные эксперты из многих стран». По его словам, «это достойная замена очень популярным в военно-воздушных силах развитых стран мира корректируемым по GPS авиабомбам», поскольку «российская система при близких показателях точности за счет использования обычных фугасных болванок обходится гораздо дешевле». Использованы фотографии: ТАСС/Лев Федосеев |

|

|

|

|

#4 |

|

|

ОДК возобновит производство двигателей для Су-33

Производство двигателей АЛ-31Ф для палубных истребителей Су-33 будет возобновлено на «Уфимском моторостроительном объединении», передаёт сообщение «Объединенной двигателестроительной корпорации». «ОДК в обеспечение потребностей государственного заказчика возобновляет производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33. Двигатели будут выпускаться в ПАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (входит в ОДК)», – говорится в релизе. Отмечается, что «двигатели для морских тяжелых истребителей будут выпускаться с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф современного серийного облика». Двигатели начнут поставляться после проведения всех этапов испытания. Справка пресс-службы: «Двухконтурный турбореактивный двигатель четвертого поколения АЛ-31Ф предназначен для установки на самолет Су-27 и его модификации (Су-30МК, Су-33, Су-34 и другие). Особенностью АЛ-31Ф серии 3 является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлёте самолёта с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг». |

|

|

|

|

#5 |

|

|

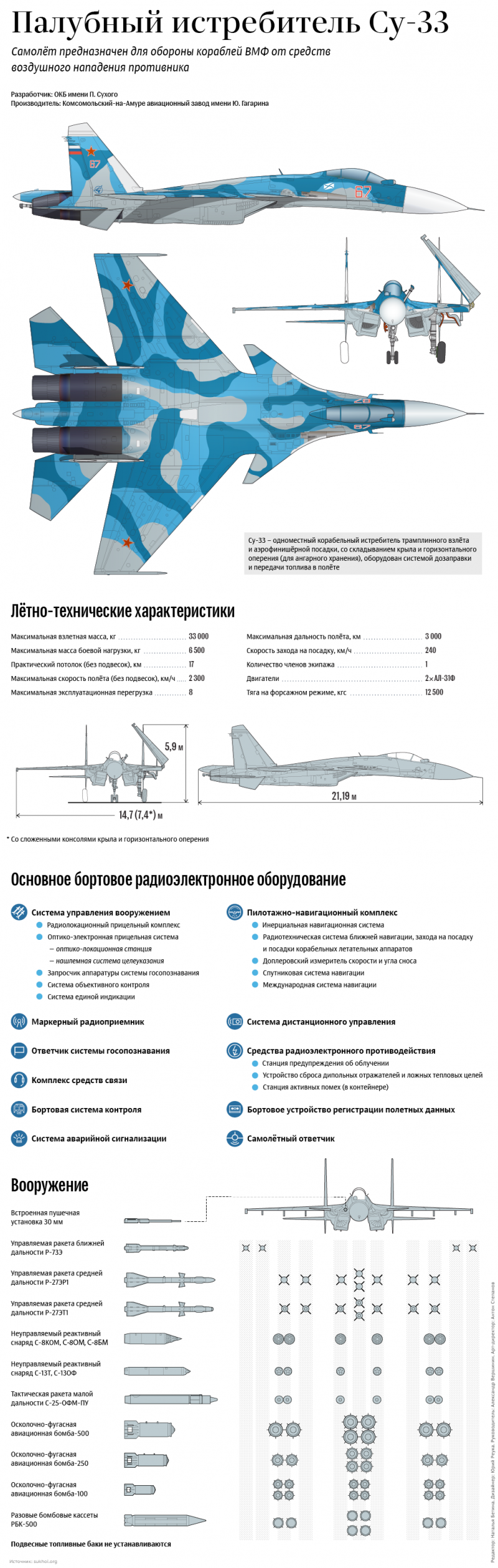

Палубный истребитель Су-33. Инфографика

Су‑33 — российский палубный истребитель четвёртого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника самостоятельно, а также во взаимодействии с другими силами и средствами корабельного авианосного соединения при решении задач противовоздушной и противоракетной обороны. Палубный истребитель Су‑33 является глубокой модификацией истребителя Су‑27.  Первоисточник: |

|

|

|

|

#6 |

|

|

Су-33: разящее копье российского флота

В начале 80-х годов прошлого века руководство СССР приняло решение о строительстве первых авианосцев. Оно было продиктовано осознанием того, что полноценное присутствие в мировом океане невозможно без кораблей этого типа. Вместе с началом разработки авианесущего крейсера, был дан старт созданию новых самолетов. Наравне с палубными модификациями штурмовика Су-25 и легкого истребителя МиГ-29, авиастроители разрабатывали корабельный вариант тяжелого истребителя Су-27. Он получил наименование Су-33. Главными отличиями от базовой модели являлись складывающиеся крылья и наличие горизонтального оперения. Первое позволяло значительно сэкономить место на палубе и в ангаре. Второе способствовало лучшей управляемости самолета на небольших скоростях. Первая посадка Су-33 на палубу "Адмирала Кузнецова" (в то время еще "Тбилиси") произошла 1 ноября 1989 года. В этот же день на авианесущий крейсер сели МиГ-29К и Су-25УТГ. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Су-33 |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Су-33КУБ Палубный истребитель | ezup | Крылья страны | 0 | 29.11.2018 00:59 |

| Су-33 Палубный истребитель | ezup | Крылья страны | 0 | 29.11.2018 00:54 |

| МиГ-29К Палубный истребитель-бомбардировщик | ezup | Крылья страны | 0 | 27.11.2018 01:38 |

| Палубный истребитель McDonnell FH-1 «Phantom» (США) | ezup | История мировой авиации | 0 | 19.07.2018 23:42 |

| Перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут» | ezup | Военный кинозал | 0 | 02.11.2016 02:29 |

Линейный вид

Линейный вид