RUFOR.ORG

»

Кинетические снаряды и ракеты

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

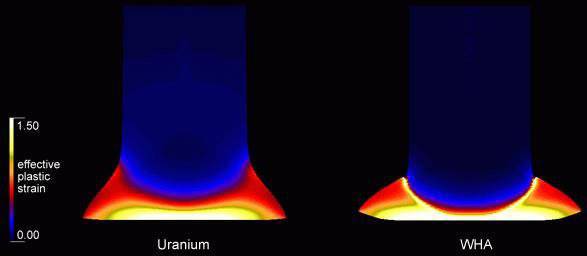

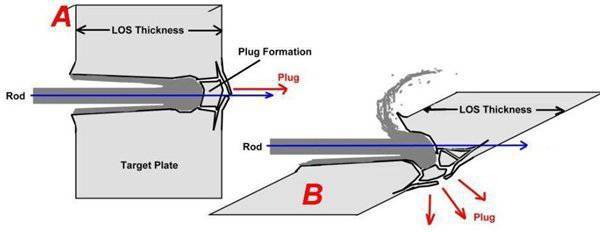

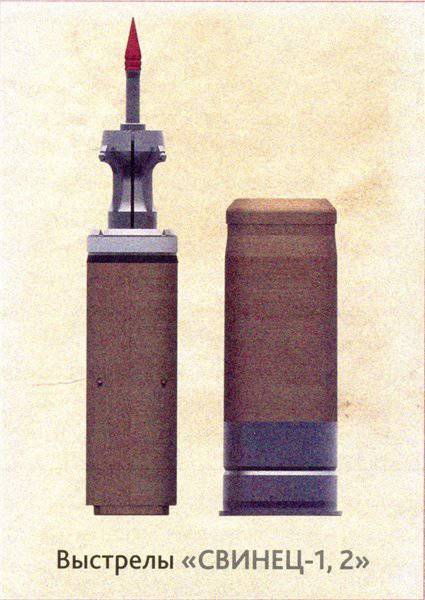

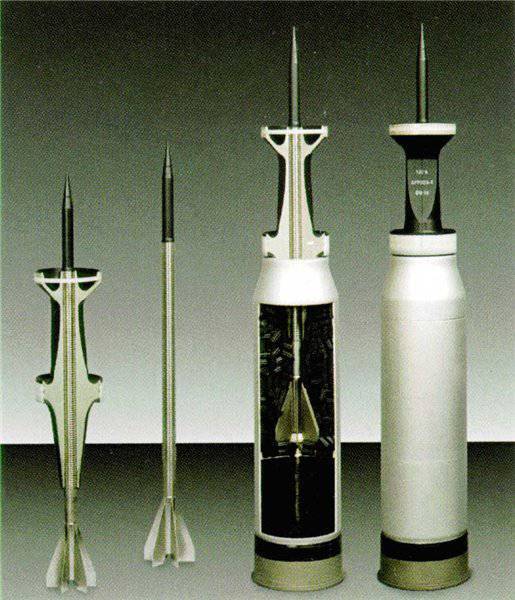

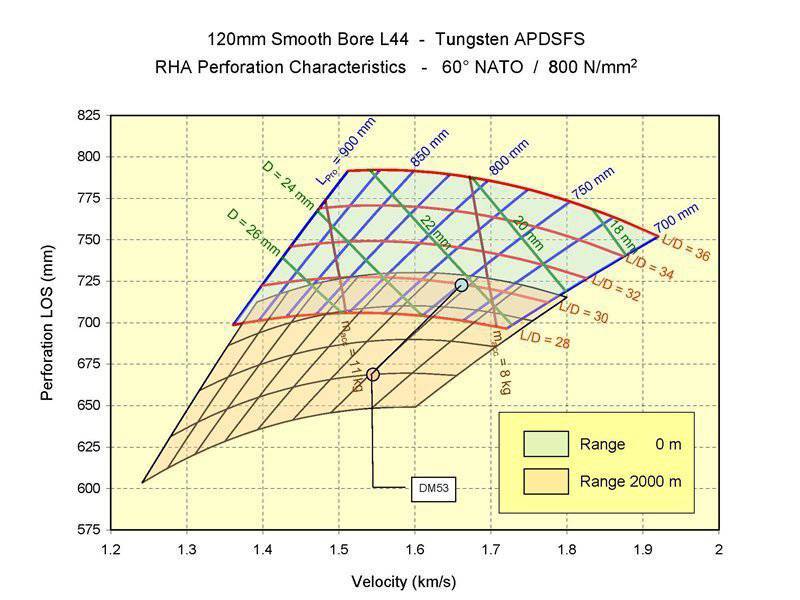

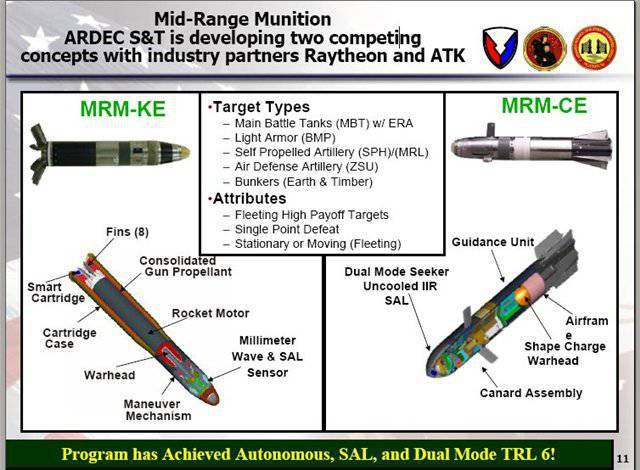

Основу современных сухопутных сил составляет бронетехника, представленная танками и боевыми машинами пехоты, вес которых уже перевалил соответственно за 70 тонн («Абрамс» М1А2 SEP v2, «Челленджер-2», «Меркава-Mk.4») и 40 тонн («Пума», «Намер»). В связи с этим преодоление броневой защиты указанных машин представляет серьезную проблему для противотанковых боеприпасов, которые включают в себя бронебойные и кумулятивные снаряды, ракеты и реактивные гранаты с кинетической и кумулятивной боевыми частями, а также поражающие элементы с ударным ядром. Среди них наибольшей эффективностью обладают бронебойные подкалиберные снаряды и ракеты с кинетической боевой частью. Обладая высокой бронепробиваемостью, они отличаются от других противотанковых боеприпасов своей высокой подлетной скоростью, малой чувствительностью к воздействию динамической защиты, относительной независимостью системы наведения оружия от естественных/искусственных помех и небольшой стоимостью. Более того, эти виды противотанковых боеприпасов могут гарантировано преодолевать систему активной защиты бронетехники, все в большей степени получающей распространение в качестве передового рубежа перехвата поражающих элементов. В настоящее время на вооружение приняты только бронебойные подкалиберные снаряды. Стрельба ими ведется преимущественно из гладкоствольных орудий малого (30-57 мм), среднего (76-125 мм) и крупного (140-152 мм) калибров. Снаряд состоит из двухопорного ведущего устройства, диаметр которого совпадает с диаметром канала ствола, состоящего из разделяемых после вылета из ствола секций, и поражающего элемента – бронебойного стержня, в носовой части которого устанавливается баллистический наконечник, в хвостовой части – аэродинамический стабилизатор и трассирующий заряд. В качестве материала бронебойного стержня используются керамика на основе карбида вольфрама (плотность 15,77 г/куб.см), а также металлические сплавы на основе урана (плотность 19,04 г/куб.см) или вольфрама (плотность 19,1 г/куб.см). Диаметр бронебойного стержня составляет от 30 мм (устаревшие модели) до 20 мм (современные модели). Чем выше плотность материала стержня и меньше диаметр, тем большее удельное давление оказывает снаряд на броню в точке её контакта с передним торцом стержня. Металлические стержни обладают гораздо большей прочностью на изгиб, чем керамические, что очень существенно при взаимодействии снаряда со шрапнельными элементами активной защиты или метаемыми пластинами динамической защиты. При этом урановый сплав, несмотря на несколько меньшую плотность, имеет преимущество над вольфрамовым – бронепробиваемость первого больше на 15-20 процентов из-за абляционной самозатачиваемости стержня в процессе пробития брони, начиная со скорости соударения 1600 м/с, обеспечиваемой современными пушечными выстрелами.  Вольфрамовый сплав начинает проявлять абляционную самозатачиваемость, начиная со скорости 2000 м/с, что требует новых способов ускорения снарядов. При меньшей скорости передний торец стержня расплющивается, увеличивая канал пробития и уменьшая глубину проникновения стержня в броню.  Наряду с указанным преимуществом, урановый сплав обладает одним недостатком – в случае ядерного конфликта нейтронное облучение, проникающее в танк, наводит в уране вторичную радиацию, поражающую экипаж. Поэтому в арсенале бронебойных снарядов необходимо иметь модели со стержнями, изготовленными как из уранового, так и из вольфрамового сплавов, предназначенные для двух видов военных действий. Урановый и вольфрамовые сплавы обладают также пирофорностью – возгоранием на воздухе нагретых частиц металлической пыли после пробития брони, что служит дополнительным поражающим фактором. Указанное свойство проявляется у них, начиная с тех же скоростей, что и абляционная самозатачиваемость. Ещё одним поражающим фактором является пыль тяжелых металлов, которая оказывает отрицательное биологическое воздействие на экипаж танков противника. Ведущее устройство изготавливается из алюминиевого сплава или углепластика, баллистический наконечник и аэродинамический стабилизатор – из стали. Ведущее устройство служит для разгона снаряда в канале ствола, после чего оно отбрасывается, поэтому его вес должен быть минимизирован путем использования композитных материалов взамен алюминиевого сплава. Аэродинамический стабилизатор подвергается термическому воздействию со стороны пороховых газов, образующихся в процессе сгорания порохового заряда, что может повлиять на точность стрельбы, в связи с чем его выполняют из жаростойкой стали. Бронепробиваемость кинетических снарядов и ракет определяется в виде толщины плиты гомогенной стали, установленной перпендикулярно к оси полета поражающего элемента, или под определенным углом. В последнем случае приведенная пробиваемость эквивалентной толщины плиты опережает пробиваемость плиты, установленной по нормали, за счет больших удельных нагрузок при входе и выходе бронебойного стержня в/из наклонной брони.  При входе в наклонную броню снаряд образует характерный валик над каналом пробития. Лопасти аэродинамического стабилизатора, разрушаясь, оставляют характерную «звездочку» на броне, по числу лучей которой можно определить принадлежность снаряда (российский – пять лучей). В процессе пробития брони стержень интенсивно стачивается и существенно сокращает свою длину. При выходе из брони он упруго изгибается и меняет направление своего движения.  Характерным представителем предпоследнего поколения бронебойных артиллерийских боеприпасов является российский 125-мм выстрел раздельного заряжания 3БМ19, в состав которого входит гильза 4Ж63 с основным метательным зарядом и гильза 3БМ44М, содержащая дополнительный метательный заряд и собственно подкалиберный снаряд 3БМ42М "Лекало". Предназначен для использования в пушке 2А46М1 и более новых модификациях. Габариты выстрела позволяют разместить его только в доработанных версиях автомата заряжания танков Т-90.  Керамический сердечник снаряда изготовлен из карбида вольфрама, помещенного в стальной защитный корпус. Ведущее устройство выполнено из углепластика. В качестве материала гильз (кроме стального поддона основного метательного заряда) использован картон, пропитанный тринитротолуолом. Длина гильзы со снарядом равна 740 мм, длина снаряда 730 мм, длина бронебойного стержня 570 мм, диаметр 22 мм. Вес выстрела равен 20,3 кг, гильзы со снарядом 10,7 кг, бронебойного стержня 4,75 кг. Начальная скорость снаряда составляет 1750 м/с, бронепробиваемость на дистанции 2000 метров по нормали 650 мм гомогенной стали. Последнее поколение российских бронебойных артиллерийских боеприпасов представлено 125-мм выстрелами раздельного заряжания 3ВБМ22 и 3ВБМ23, снаряжаемыми двумя типами подкалиберных снарядов – соответственно 3ВБМ59 «Свинец-1» с бронебойным стержнем из вольфрамового сплава и 3ВБМ60 с бронебойным стержнем из уранового сплава. Основной метательный заряд снаряжается в гильзу 4Ж96 "Озон-Т".  Габариты новых снарядов совпадают с габаритами снаряда «Лекало». Вес их увеличен до 5 кг за счет большей плотности материала стержня. Для разгона тяжелых снарядов в стволе используется более объемный основной метательный заряд, что ограничивает применение выстрелов, включающих снаряды «Свинец-1» и «Свинец-2», только новой пушкой 2А82, обладающей увеличенной зарядной каморой. Бронепробиваемость на дистанции 2000 метров по нормали можно оценить соответственно как 700 и 800 мм гомогенной стали.  К сожалению, в снарядах «Лекало», «Свинец-1» и «Свинец-2» имеется существенный конструкционный недостаток в виде центрирующих винтов, расположенных по периметру опорных поверхностей ведущих устройств (видные на рисунке выступы на передней опорной поверхности и точки на поверхности гильзы). Центрирующие винты служат для стабильного ведения снаряда в канале ствола, но их головки при этом оказывают разрушающее действие на поверхность канала. В зарубежных конструкциях последнего поколения вместо винтов применяют прецизионные обтюраторные кольца, что в пять раз снижает износ ствола при выстреле бронебойным подкалиберным снарядом. Предыдущее поколение зарубежных бронебойных подкалиберных снарядов представлено немецким DM63, входящим в состав унитарного выстрела к стандартной 120-мм гладкоствольной пушке НАТО. Бронебойный стержень изготовлен из вольфрамового сплава. Вес выстрела равен 21,4 кг, вес снаряда 8,35 кг, вес бронебойного стержня 5 кг. Длина выстрела составляет 982 мм, длина снаряда 745 мм, длина сердечника 570 мм, диаметр 22 мм. При стрельбе из пушки с длиной ствола в 55 калибров начальная скорость составляет 1730 м/с, падение скорости на трассе полета заявлено на уровне 55 м/с на каждые 1000 метров. Бронепробиваемость на дистанции 2000 метров по нормали оценивается в 700 мм гомогенной стали.  К последнему поколению зарубежных бронебойных подкалиберных снарядов относится американский М829А3, также входящий в состав унитарного выстрела к стандартной 120-мм гладкоствольной пушке НАТО. В отличие от снаряда D63 бронебойный стержень снаряда М829А3 изготовлен из уранового сплава. Вес выстрела равен 22,3 кг, вес снаряда 10 кг, вес бронебойного стержня 6 кг. Длина выстрела составляет 982 мм, длина снаряда 924 мм, длина сердечника 800 мм. При стрельбе из пушки с длиной ствола 55 калибров начальная скорость составляет 1640 м/с, падение скорости заявлено на уровне 59,5 м/с на каждые 1000 метров. Бронепробиваемость на дистанции 2000 метров оценивается в 850 мм гомогенной стали.  При сравнении российского и американского подкалиберных снарядов последнего поколения, оснащенных бронебойными сердечниками из уранового сплава, видна разница в уровне бронепробиваемости, в большей степени обусловленная степенью удлинения их поражающих элементов – 26-кратная у стержня снаряда «Свинец-2» и 37-кратная у стержня снаряда М829А3. В последнем случае обеспечивается на четверть большая удельная нагрузка в точке контакта стержня и брони. В целом зависимость величины бронепробиваемости снарядов от скорости, веса и удлинения их поражающих элементов представлена на следующей диаграмме.  Препятствием к увеличению степени удлинения поражающего элемента и, следовательно, бронепробиваемости российских снарядов служит устройство автомата заряжания, впервые реализованное в 1964 году в советском танке Т-64 и повторенное во всех последующих моделях отечественных танков, которое предусматривает горизонтальное расположение снарядов в транспортере, диаметр которого не может превышать внутренней ширины корпуса, равной двум метрам. С учетом диаметра гильзы российских снарядов их длина при этом ограничивается величиной 740 мм, что на 182 мм меньше длины американских снарядов. В целях достижения паритета с пушечным вооружением потенциального противника для нашего танкостроения первоочередной задачей на перспективу является переход к унитарным выстрелам, располагаемым вертикально в автомате заряжания, снаряды которых имеют длину не менее 924 мм. Другие способы повышения эффективности традиционных бронебойных снарядов без увеличения калибра пушек практически исчерпали себя в связи с ограничениями на давление в зарядной каморе ствола, развиваемое при сгорании порохового заряда, обусловленное прочностью оружейной стали. При переходе к более крупному калибру размеры выстрелов становятся сопоставимы с шириной корпуса танка, вынуждая располагать снаряды в кормовой нише башни увеличенных габаритов и низкой степени защищенности. Для сравнения на фото представлены выстрел калибра 140 мм и длиной 1485 мм рядом с макетом выстрела калибра 120 мм и длиной 982 мм.  В связи с этим в США в рамках программы MRM (Mid Range Munition) разработаны активно-реактивные снаряды MRM-KE с кинетической боевой частью и MRM-CE с кумулятивной боевой частью. Они снаряжаются в гильзу стандартного выстрела 120-мм пушки с метательным зарядом пороха. В калиберном корпусе снарядов расположены радиолокационная головка самонаведения (ГСН), поражающий элемент (бронебойный стержень или кумулятивный заряд), импульсные двигатели коррекции траектории, разгонный ракетный двигатель и хвостовое оперение. Вес одного снаряда составляет 18 кг, вес бронебойного стержня 3,7 кг. Начальная скорость на уровне дульного среза составляет 1100 м/с, после завершения работы разгонного двигателя она увеличивается до 1650 м/с.  Еще более впечатляющие показатели достигнуты в рамках создания противотанковой кинетической ракеты CKEM (Compact Kinetic Energy Missile), длина которой равна 1500 мм, вес 45 кг. Старт ракеты осуществляется из транспортно-пускового контейнера с помощью порохового заряда, после чего ракета ускоряется разгонным твердотопливным двигателем до скорости почти 2000 м/с (6,5 Маха) за время 0,5 секунды. Последующий баллистический полет ракеты осуществляется под управлением радиолокационной ГСН и аэродинамических рулей со стабилизацией в воздухе при помощи хвостового оперения. Минимальная эффективная дальность стрельбы составляет 400 метров. Кинетическая энергия поражающего элемента – бронебойного стержня в конце реактивного ускорения достигает 10 мДж.  В ходе испытаний снарядов MRM-KE и ракеты CKEM был выявлен основной недостаток их конструкции – в отличие от подкалиберных бронебойных снарядов с отделяющимся ведущим устройством полет по инерции поражающих элементов калиберного снаряда и кинетической ракеты осуществляется в сборе с корпусом большого поперечного сечения и повышенного аэродинамического сопротивления, что обуславливает значительное падение скорости на траектории и снижение эффективной дальности стрельбы. Кроме того, радиолокационная ГСН, импульсные двигатели коррекции и аэродинамические рули обладают низким весовым совершенством, что вынуждает уменьшать вес бронебойного стержня, что отрицательно влияет на его пробиваемость. Выход из этой ситуации видится в переходе к разделению в полете калиберного корпуса снаряда/ракеты и бронебойного стержня после завершения работы ракетного двигателя по аналогии с разделением ведущего устройства и бронебойного стержня, входящих в состав подкалиберных снарядов, после вылета их из ствола. Разделение может производиться с помощью вышибного порохового заряда, срабатывающего в конце разгонного участка полета. ГСН уменьшенного размера должна располагаться непосредственно в баллистическом наконечнике стержня, при этом управление вектором полета необходимо реализовывать на новых принципах. Подобная техническая задача была решена в рамках проекта BLAM (Barrel Launched Adaptive Munition) по созданию управляемых артиллерийских снарядов малого калибра, выполненного в лаборатории адаптивных аэроструктур AAL (Adaptive Aerostructures Laboratory) университета Auburn по заказу ВВС США. Целью проекта было создать компактную систему самонаведения, совмещающую в одном объеме детектор цели, управляемую аэродинамическую поверхность и её привод.  Разработчики решили изменять направление полета путем отклонения на малый угол головной оконечности снаряда. На сверхзвуковой скорости отклонения в доли градуса вполне достаточно для создания силы, способной осуществить управляющее воздействие. Техническое решение было предложено простое – баллистический наконечник снаряда опирается на сферическую поверхность, играющий роль шаровой опоры, для привода наконечника применяются несколько пьезокерамических стержней, расположенных по кругу под углом к продольной оси. Меняя свою длину в зависимости от подаваемого напряжения, стержни отклоняют наконечник снаряда на нужный угол и с нужной частотой. Расчеты определили прочностные требования к системе управления: - разгонное ускорение до 20 000 g; - ускорение на траектории до 5,000 g; - скорость снаряда до 5000 м/с; - угол отклонения наконечника до 0,12 градусов; - частота срабатывания привода до 200 Гц; - мощность привода 0,028 Ватт. Последние достижения в области миниатюризации датчиков инфракрасного излучения, лазерных акселерометров, вычислительных процессоров и литий-ионных источников электропитания, устойчивых к высоким ускорениям (типа электронных устройств управляемых снарядов - американского Excalibur и российского «Краснополь»), делают возможным в период до 2020 года создание и принятие на вооружение кинетических снарядов и ракет с начальной скоростью полета свыше двух километров в секунду, что существенным образом повысит эффективность противотанковых боеприпасов, а также позволит отказаться от использования урана в составе их поражающих элементов. Автор Андрей Васильев

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| снаряды и ракеты |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Управляемые снаряды и ракеты для основных боевых танков | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 22.08.2019 15:07 |

| Снаряды для пушек БМП. | ezup | Снаряды | 0 | 19.07.2018 19:01 |

| Активно-реактивные снаряды | ezup | Снаряды | 0 | 02.12.2017 21:05 |

| Серия 102. Умные снаряды | ezup | Ударная сила | 0 | 17.04.2014 15:28 |

| Корректируемые артиллерийские снаряды | ezup | Сухопутные войска | 0 | 07.07.2011 21:01 |

Линейный вид

Линейный вид