RUFOR.ORG

»

РПГ-7: эффективность, простота, мощь

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

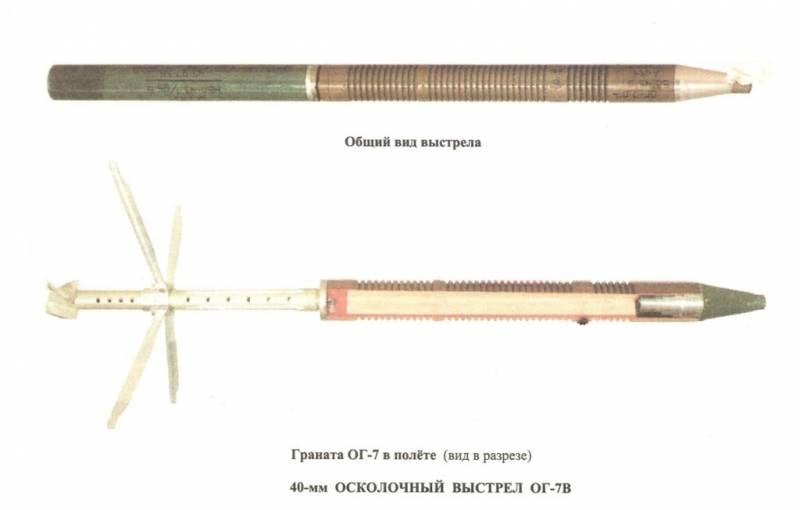

Интенсивное насыщение бронетанковой армий практически всех стран мира во второй половине двадцатого столетия и ее активное использование во всех видах общевойскового боя создали условия, при которых возникла необходимость вооружения пехоты адекватными средствами борьбы с бронетехникой противника. Кризис классических противотанковых средств пехоты ближнего боя (артиллерийских орудий; противотанковых ружей; противотанковых гранат) подвел конструкторов-оружейников к принципиально новому решению этой серьезнейшей проблемы — созданию комплексов противотанкового оружия: ручных противотанковых гранатометов, приспособленных для стрельбы с плеча, и кумулятивных гранат, положив тем самым начало новому направлению в развитии оружейного дела. Многочисленные локальные войны и военные конфликты 1970–1990-х гг. еще раз подтвердили, что в борьбе с бронетехникой противника одним из самых эффективных средств являются противотанковые гранатометы. Интенсивное насыщение бронетанковой армий практически всех стран мира во второй половине двадцатого столетия и ее активное использование во всех видах общевойскового боя создали условия, при которых возникла необходимость вооружения пехоты адекватными средствами борьбы с бронетехникой противника. Кризис классических противотанковых средств пехоты ближнего боя (артиллерийских орудий; противотанковых ружей; противотанковых гранат) подвел конструкторов-оружейников к принципиально новому решению этой серьезнейшей проблемы — созданию комплексов противотанкового оружия: ручных противотанковых гранатометов, приспособленных для стрельбы с плеча, и кумулятивных гранат, положив тем самым начало новому направлению в развитии оружейного дела. Многочисленные локальные войны и военные конфликты 1970–1990-х гг. еще раз подтвердили, что в борьбе с бронетехникой противника одним из самых эффективных средств являются противотанковые гранатометы.Противотанковые гранатометы стали одним из самых мощных огневых средств пехоты для борьбы с танками в ближнем бою. Это чрезвычайно эффективное и в то же легкое и маневренное и одновременно простое и дешевое оружие позволило пехотинцам в условиях современного маневренного боя вести борьбу на равных практически со всеми танками противника. Они обладают высокой бронепробиваемостью, которая позволяет гранатометчику успешно поражать современные танки любых типов, уничтожать бронированные самоходные орудия и другие подвижные средства. Кроме того, осколочные гранаты для борьбы с живой силой противника существенно повысили эффективность этого оружия. Стрельба из ручных гранатометов ведется оперенными гранатами с надкалиберной или калиберной головной частью кумулятивного или осколочного действия. Противотанковый гранатомет наших дней — это многофункциональный гранатометный комплекс, включающий в себя гладкоствольную безоткатную систему и активно-реактивные выстрелы. Граната выстреливается из гранатомета с помощью стартового порохового заряда. На начальном участке траектории включается реактивный двигатель, который увеличивает скорость гранаты. Безоткатность гранатомета при выстреле обеспечивается тем, что часть пороховых газов отводится назад через сопло и раструб патрубка. При этом образуется реактивная сила, направленная вперед. Она и уравновешивает силу отдачи. В настоящее на вооружении Российской армии находятся многочисленные противотанковые средства ближнего боя, в том числе и противотанковый гранатометный комплекс многоразового использования РПГ-7, состоящий из пускового устройства (гранатомета); выстрела (гранаты) и прицельного приспособления. Это оружие, принятое на вооружение еще в 1961 году, до сих пор не имеет себе равных по боевым и служебно-эксплуатационным характеристикам.  К разработке противотанковых средств ближнего боя приступили в отечественных КБ и НИИ сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Одними из первых советских образцов подобного оружия стали ручные динамореактивные противотанковые гранатометы РПГ-1 и РПГ-2, созданные в ОКБ-2 Ковровского оружейного завода под руководством ведущего конструктора Н.П.Рассолова в конце 1940-х гг. К разработке противотанковых средств ближнего боя приступили в отечественных КБ и НИИ сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Одними из первых советских образцов подобного оружия стали ручные динамореактивные противотанковые гранатометы РПГ-1 и РПГ-2, созданные в ОКБ-2 Ковровского оружейного завода под руководством ведущего конструктора Н.П.Рассолова в конце 1940-х гг. В 1954 году в СССР начинается разработка более совершенного ручного противотанкового гранатомета с метательным зарядом из бездымного (или малодымного) пороха имеющего повышенную дальность прямого выстрела и большую бронепробиваемость. На основании проведенных исследовательских и экспериментальных работ головные научно-исследовательские институты ГСКБ-30; НИИ-1; НИИ-6; НИИИ; СНИП совместно с ОКБ-2 определили конструкцию образцов динамореактивного гранатомета и противотанковой гранаты с зарядом к ней для последующей опытной отработки. При этом рекомендовались три конструктивных схемы с применением ствола: первая — с дополнительной каморой; вторая — со стволом, имеющим местное расширение, и третья — со стволом равного сечения, имеющим внутри сопло, а в казенной части — раструб. При работе по созданию гранатометов головной организацией являлся разработчик гранаты — ГСКБ-47 (в настоящее ФГУП «ГНПП «Базальт»). Он совместно с разработчиком метательного заряда определял основные размеры и профиль канала ствола гранатомета, а ОКБ-2 (позднее — ОКБ-575) на основании полученных данных проектировало и отрабатывало пусковое устройство. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 отрабатывался в ковровском ОКБ-575 с 1958 года. Заводские испытания РПГ-7 проводились на полигоне с 25 февраля по 11 июня 1960 года и показали, что гранатометы удовлетворяют требованиям технического задания. Уже в 1961 году Ковровский механический завод освоил производство гранатомета РПГ-7. Изготовление 40-мм противотанковых гранатометов РПГ-7 продолжается и по сей день, причем не только в Коврове, но и по лицензии во многих странах мира: в Китае, Египте и др. РПГ-7 стал одним из самых распространенных ручных противотанковых гранатометов. В настоящее он состоит на вооружении армий более чем 50 государств. Этот гранатомет и его многочисленные модификации успешно применялись практически во всех войнах и военных конфликтах второй половины двадцатого столетия. Гранатомет РПГ-7 стал существенным шагом вперед, увеличилась дальность его прямого выстрела и прицельная дальность. Кроме того, стрельбу из РПГ-7 и его модификаций можно было вести не только по танкам, самоходно-артиллерийским установкам и другим бронированным средствам противника, но и для уничтожения огневых средств и живой силы противника, расположенных как в легких укрытиях полевого типа, в строениях городского типа или на открытой местности; для разрушения или повреждения ДОТа, ДЗОТа, строения (объемом до 80 кв. м). Допускается ведение огня по зависшим вертолетам. Гранатомет РПГ-7 состоит из ствола с механическими прицельными приспособлениями, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма, оптического прицела ПГО-7.  Ствол гранатомета, предназначенный для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле, представляет собой гладкую трубу, в средней части которой расположена расширительная камера. Патрубок имеет раструб, а в средней части — сопло, выполненное в виде двух сходящихся конусов. У РПГ-7 ствол и патрубок соединены резьбой. Патрубок в передней части имеет сопло, в задней — раструб с предохранительной тарелью, защищающей казенную часть ствола от загрязнения при случайном утыкания в грунт и т.п. Ствол имеет спереди вырез для фиксатора гранаты, сверху — складные мушку и прицел на специальных основаниях, снизу крепится ударно-спусковой механизм, собранный в пистолетной рукоятке управления огнем, облегчающей удержание гранатомета при стрельбе. На стволе слева имеется планка для установки кронштейна оптического прицела. Справа смонтированы антабки для крепления ремня с чехлами и плечевого ремня. На стволе гранатомета закреплены хомутиками две симметричные накладки из березового шпона, предохраняющие руки гранатометчика от ожогов при стрельбе. Ствол гранатомета, предназначенный для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле, представляет собой гладкую трубу, в средней части которой расположена расширительная камера. Патрубок имеет раструб, а в средней части — сопло, выполненное в виде двух сходящихся конусов. У РПГ-7 ствол и патрубок соединены резьбой. Патрубок в передней части имеет сопло, в задней — раструб с предохранительной тарелью, защищающей казенную часть ствола от загрязнения при случайном утыкания в грунт и т.п. Ствол имеет спереди вырез для фиксатора гранаты, сверху — складные мушку и прицел на специальных основаниях, снизу крепится ударно-спусковой механизм, собранный в пистолетной рукоятке управления огнем, облегчающей удержание гранатомета при стрельбе. На стволе слева имеется планка для установки кронштейна оптического прицела. Справа смонтированы антабки для крепления ремня с чехлами и плечевого ремня. На стволе гранатомета закреплены хомутиками две симметричные накладки из березового шпона, предохраняющие руки гранатометчика от ожогов при стрельбе.Ударно-спусковой механизм имеет открытый курок, винтовую боевую пружину, спусковой крючок, кнопочный предохранитель. Чтобы поставить гранатомет на предохранитель, кнопку необходимо отжать вправо. Курок взводится за спицу большим пальцем руки. В связи с повышением прицельной дальности до 500 метров для гранатомета РПГ-7 в новосибирском ЦКБ «Точприбор» был разработан 2,7-кратный оптический прицел ПГО-7 призматического типа с полем зрения 13 градусов, который стал основным прицелом для этого вида оружия. Его прицельная сетка включает шкалу прицела (горизонтальные линии), шкалу боковых поправок (вертикальные линии), а также дальномерную шкалу (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии) для определения расстояния до цели высотой 2,7 метра. Цена деления шкалы прицела — 100 метров, шкалы боковых поправок — 0–10 (10 тысячных). Пределы шкалы прицела — от 200 до 500 метров. Деления (линии) шкалы прицела обозначены цифрами «2», «3», «4», «5», соответствующими дальностям стрельбы в сотнях метров (200, 300, 400, 500 м). Деления (линии) шкалы боковых поправок обозначены снизу (влево и вправо от центральной линии) цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Расстояние между вертикальными линиями соответствует десяти тысячным (0–10). Линия шкалы соответствующая дальности 300 м, и центральная линия шкалы боковых поправок сделаны двойными для облегчения выбора необходимых делений при прицеливании. Кроме того, центральная линия продолжена ниже шкалы прицела для обнаружения бокового наклона гранатомета.  Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 2,7 метра (примерная высота танка). Это значение высоты цели указано снизу горизонтальной линии. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, которые соответствуют изменению расстояния до цели на 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м. Над шкалой прицела нанесен знак «+», служащий для проверки прицела. Дальномерная шкала рассчитана на высоту цели 2,7 метра (примерная высота танка). Это значение высоты цели указано снизу горизонтальной линии. Над верхней пунктирной линией нанесена шкала с делениями, которые соответствуют изменению расстояния до цели на 100 м. Цифры шкалы 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м. Над шкалой прицела нанесен знак «+», служащий для проверки прицела.Прицел снабжен выверочными винтами по высоте и направлению, маховичком ввода температурной поправки, устройством подсветки сетки, резиновыми налобником и наглазником. Оптический прицел ПГО-7 является основным прицелом гранатомета. Механический прицел (с откидной мушкой и целиком) используется как вспомогательный в случае повреждения (выхода из строя) основного оптического прицела. Его планка имеет подвижный хомутик с прорезью и защелкой, деления планки «2», «З», «4»,»5» соответствуют дальностям 200, 300, 400 и 500 м. На РПГ-7 В кроме основной монтировалась и откидная дополнительная мушка: основная использовалась при минусовой, а дополнительная при плюсовой температуре воздуха. Активно-реактивный 85-мм выстрел ПГ-7 В состоял из надкалиберной гранаты ПГ-7 (массой — 2,2 кг) и порохового (метательного) заряда. Противотанковая граната ПГ-7 включала в себя головную часть с кумулятивным зарядом, обтекателем и токопроводящим конусом (при этом головная и донная части соединялись в единую цепь через обтекатель и конус), пороховой реактивный двигатель с шестью сопловыми отверстиями, стабилизатор с четырьмя складными перьями и турбинкой. Для сообщения гранате начальной скорости (120 м/с) к реактивному двигателю при заряжании присоединялся стартовый пороховой заряд, размещенный в бумажном пенале для предохранения его от влаги и механических повреждений при хранении и транспортировке. Реактивный двигатель длиной 250 мм, служивший для увеличения скорости полета гранаты со 120 м/с до 330 м/с, присоединялся сзади к головной части гранаты. Реактивный двигатель приводился в действие только после того, как граната оказывалась на расстоянии 15–20 метров от стрелка. Сопла силового блока располагались под углом к корпусу, для создания вращательного движения гранаты в полете. Стабилизатор обеспечивал устойчивый полет гранаты на траектории. На трубке стабилизатора находился фиксатор, при заряжании входивший в вырез на дульной части ствола гранатомета. Гибкое оперение гранаты было согнуто вокруг трубки стабилизатора и в таком положении закреплено кольцом. В турбинке располагался трассер для наблюдения за полетом гранаты. Взрыватель служил для разрыва гранаты при встрече ее с целью (преградой). Он имеет головную и донную части связанные между собой электрической цепью. работы взрывателя равнялось 0,00001 секунды. Бронепробиваемость гранаты ПГ-7 В составляла 260 мм. В комплект гранатомета входили ЗИП, плечевой ремень, две сумки для гранат и пороховых зарядов. Носимый боекомплект составлял 5 выстрелов. Для обучения гранатометчиков служит устройство ПУС-7, внешне имитирующее выстрел ПГ-7 В, но имеющее внутри стволик, снаряжяемый 7,62-мм автоматным патроном обр.1943 г. с трассирующей пулей. Для заряжания гранатомета его необходимо было прежде всего поставить его на предохранитель, а затем вставить подготовленную гранату в дульную часть ствола. При этом фиксатор стабилизатора гранаты входил в вырез на стволе. В таком положении капсюль-воспламенитель находится против отверстия для бойка. Чтобы произвести выстрел, необходимо было: поставить курок на боевой взвод; снять гранатомет с предохранителя и нажать указательным пальцем на спусковой крючок. Под действием боевой пружины курок энергично поворачивался вверх и ударял по бойку. Боек продвигался вверх, разбивая капсюль-воспламенитель гранаты, происходило воспламенение порохового заряда. Давлением пороховых газов граната выбрасывалась из канала ствола. После вылета гранаты из ствола гранатомета под действием набегающего потока воздуха (и центробежных сил, поскольку гранате придавалось вращение) раскрывались перья стабилизатора, обеспечивавшие устойчивость гранаты в полете. При выстреле также воспламенялся трассер и начиналось горение замедлительного состава, от которого загорался пороховой заряд реактивного двигателя. Вследствие истечения пороховых газов через сопловые отверстия образовывалась реактивная сила, и скорость полета гранаты увеличивалась. В дальнейшем граната летела по инерции. Двигатель включался на безопасном удалении от гранатометчика. На расстоянии 2,5–18 м от дульного среза ствола происходило взведение взрывателя — электродетонатор включался в электрическую цепь. Медленное вращение гранаты вокруг своей продольной оси в полете частично компенсировало отклонение тяги двигателя, повышая кучность стрельбы. При встрече гранаты с преградой (целью) пьезоэлемент взрывателя сжимался, в результате чего вырабатывался электрический ток, под действием которого взрывался электродетонатор взрывателя. Происходил взрыв детонатора и разрыв взрывчатого вещества гранаты. При взрыве гранаты образовывалась кумулятивная струя, которая пробивала броню (преграду), поражала живую силу, разрушала вооружение и оборудование, а также воспламеняла горючее. В результате концентрации энергии взрыва и создания уплотненной газово-металлической струи в области кумулятивной выемки, частицы наружного слоя металла воронки под действием упругого удара получали движение, отрываясь от воронки, и летели с большой скоростью (до 12000–15000 км/с), образуя иглу кумулятивной струи. Кумулятивная энергия струи переходила в энергию давления, равную Р = 1000000–2000000 кг/см2, в результате чего металл брони истекал, при этом не нагреваясь до температуры плавления (температура кумулятивной струи составляла 200–600 °C). Если граната не попадала в цель или отказывала электрическая часть взрывателя, то через 4–6 секунд после выстрела срабатывал самоликвидатор и граната взрывалась. При выстреле гранатомет РПГ-7 не имел отдачи. Это обеспечивалось истечением пороховых газов назад, через сопло и раструб патрубка ствола. Образовавшаяся вследствие этого реактивная сила, направленная вперед, уравновешивала силу отдачи. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 в бою обслуживался двумя номерами расчета — гранатометчиком и помощником гранатометчика. С начала 1960-х годов гранатомет РПГ-7 с выстрелом ПГ-7 В стал основным противотанковым оружием ближнего боя мотострелкового отделения Советской армии. С совершенствованием бронетанковой , с расширением круга задач, стоящих перед мотострелковыми подразделениями, отечественным конструкторам-оружейникам приходилось постоянно модернизировать и улучшать гранатометные комплексы. В середине 1960-х годов семейство отечественных ручных противотанковых гранатометов расширилось с принятием на вооружение еще одного — десантного варианта РПГ-7 Д (ТКБ-02). Созданный в 1960–1964 годах конструктором тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро охотничьего и спортивного оружия (ЦКИБСОО) В.Ф.Фундаевым этот гранатомет предназначался для вооружения ВДВ. Он имел разборный ствол. Перед посадкой парашютистов-десантников в самолеты гранатометы РПГ-7 Д разбирали на две части (общей длиной 630 мм в десантном положении) и упаковывали в единый вьюк, а на земле быстро собирали в течение 50–60 секунд. Для этого ствол и патрубок у РПГ-7 Д соединялись быстроразъемным сухарным соединением, а для предотвращения прорыва пороховых газов в месте соединения имелся обтюратор. Механизм блокировки предотвращал выстрел при недовернутом патрубке. Для стрельбы гранатометы РПГ-7 Д комплектовались быстросъемной сошкой. А вскоре появились еще две модификации гранатометов РПГ-7 Н и РПГ-7 ДН с ночным электронно-оптическим прицелом ПГН-1. Они также укомплектовались быстросъемной сошкой. Одновременно с улучшением боевых качеств ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 происходило и усовершенствование выстрелов к ним. Так, уже в 1969 году появился 70-мм модернизированный выстрел ПГ-7 ВМ массой 2,0 кг. По сравнению с выстрелом ПГ-7 В, новый выстрел был не только легче, но и превосходил его по бронепробиваемости, кучности боя и ветроустойчивости. Так, его бронепробиваемость теперь составляла 300 мм гомогенной стальной брони. Выстрел ПГ-7 ВМ выпускался вплоть до 1976 года. Принятие этого выстрела обусловило и создание усовершенствованного оптического прицела ПГО-7 В. В связи с появлением у наших потенциальных противников новых танков (в США — «Абрамс» М1; в ФРГ — «Леопард-2»; в Великобритании — «Чифтен» Мк.2) с многослойной композитной броней, которая свела на нет многолетние усилия советских конструкторов, нашим оружейникам срочно пришлось искать новые пути для решения этой проблемы. Возможности гранатомета РПГ-7 существенно увеличились с появлением новых более эффективных выстрелов. В начале 1970-х годов гранатометы РПГ-7 получили более мощные 72-мм выстрелы ПГ-7 ВС и ПГ-7 ВС1, бронепробиваемость которых повысилась до 360–400 мм. В 1977 году на вооружение Советской армии поступает еще один 93-мм гранатометный выстрел ПГ-7 ВЛ (имевший неофициальное название «Луч») с увеличенной бронепробиваемостью до 500 мм, значительно расширивший боевые гранатометов РПГ-7. Масса выстрела теперь составляла — 2,6 кг. Кроме того, эта более мощная граната могла также пробить полутораметровую кирпичную стену или железобетонную плиту толщиной 1,1 м. Качественный рост бронезащиты основных боевых танков, широкое внедрение в их конструкциях элементов навесной или встроенной динамической защиты в 1980-х годах потребовали создания новых противотанковых выстрелов. Для эффективной борьбы с новыми танками противника в 1985 году в ГНПП «Базальт» конструктор А.Б.Кулаковский создает выстрел ПГ-7 ВР («Резюме») с тандемной боевой частью. Два кумулятивных заряда ПГ-7 ВР установлены соосно и разнесены. Первый 64-мм заряд подрывал элемент динамической защиты, а второй, основной 105-мм пробивал саму броню. Для повышения бронепробиваемости калибр боевой части пришлось увеличить до 105 мм, а возросшая масса гранаты уменьшила дальность прицельной стрельбы до 200 м. Граната ПГ-7 ВР позволяет пробить полутораметровый железобетонный блок. Для большего удобства переноски в походном положении выстрела ПГ-7 ВР боевая часть отделяется от реактивного двигателя с метательным зарядом. Опыт последних локальных войн и военных конфликтов конца XX — начала XXI столетия наглядно доказал необходимость превращения ручных противотанковых гранатометов в многоцелевое средство поддержки мотострелкового (воздушно-десантного) отделения, способное бороться с целями различного типа. Во время боевых действий советских войск в Афганистане даже кумулятивные гранаты ПГ-7 В и ПГ-7 ВЛ не раз помогали гранатометчикам в борьбе с укрытыми огневыми точками противника. Для расширения подобных возможностей тот же конструктор А.Б.Кулаковский разработал термобарический реактивный выстрел ТБГ-7 В («Танин») с массой заряда 1,8 кг и прицельной дальностью стрельбы 200 м. Во время выстрела этой гранатой сначала срабатывает воспламенительно-разрывной, а затем основной заряд термобарической смеси. Объемный взрыв приводит к существенно более тяжелым повреждениям, чем обычный артиллерийский боеприпас. Этот выстрел предназначен для поражения живой силы противника в окопах и легких полевых укрытиях. По эффективности фугасного действия ТБГ-7 В сопоставим со 120-мм артиллерийским снарядом или минометной миной. В результате выстрела по зданиям образуется отверстие диаметром 150–180 мм или пролом 200 на 500 мм с гарантированным поражением живой силы мелкими осколками в радиусе до 10 м. Одновременно с этим выстрел ТБГ-7 может поразить и небронированную или легкобронированную , а также и легкие преграды.  В 1998–1999 годах для борьбы с живой силой (в том числе и оснащенной индивидуальными средствами защиты — бронежилетами) и небронированной техникой был создан выстрел ОГ-7 В с калиберной 40-мм осколочной гранатой без реактивного двигателя, с дальностью прицельной стрельбы до 300 м. Заявленная предприятием-изготовителем точность стрельбы этой гранатой достаточна для поражения отдельной огневой точки в помещении, амбразуры огневого сооружения и т.п. В 1998–1999 годах для борьбы с живой силой (в том числе и оснащенной индивидуальными средствами защиты — бронежилетами) и небронированной техникой был создан выстрел ОГ-7 В с калиберной 40-мм осколочной гранатой без реактивного двигателя, с дальностью прицельной стрельбы до 300 м. Заявленная предприятием-изготовителем точность стрельбы этой гранатой достаточна для поражения отдельной огневой точки в помещении, амбразуры огневого сооружения и т.п. Создание новых гранатометных выстрелов с увеличенной массой и повышенными баллистическими характеристиками потребовало проведения модернизации и самого гранатомета РПГ-7 В. Поэтому в начале 1990-х годов на вооружение Российской армии принимается его модернизированный образец РПГ-7 В1 (в десантном варианте РПГ-7 Д2) со съемной сошкой и улучшенными прицельными приспособлениями — новым оптическим прицелом ПГО-7 В3 и усовершенствованным механическим прицелом. Наряду с оптическим прицелом ПГО-7 В3 гранатомет РПГ-7 В1 получил и новое универсальное прицельное приспособление УП7 В, позволившее увеличить дальность прицельной стрельбы выстрелами ТБГ-7 В (до 550 м) и ОГ-7 В (до 700 м). Из модернизированного гранатомета можно вести стрельбу всеми ранее созданными выстрелами. Автор Сергей МОНЕТЧИКОВ По материалам

|

|

|

|

|

#2 |

|

|

Эрзац-артиллерия на основе РПГ-7

Старый добрый гранатомёт РПГ-7, ровесник полёта Гагарина в космос, заслуженно снискал себе славу одного из самых распространенных в мире гранатомётов. РПГ-7 любим и регулярными войсками, и отрядами боевиков. О военной биографии этого гранатомёта, изрядно повоевавшего в самых разных странах, можно написать очень объёмистую книгу.  РПГ-7 в руках вьетнамского солдата На мой взгляд, его военная биография далеко ещё не закончена, и именно этот гранатомёт имеет все шансы стать одним из наиболее массовых типов вооружения в большой войне. Именно этому аспекту и посвящена эта статья. В силу того, что тема обширная и имеет множество деталей и нюансов, которые интересны сами по себе, я буду излагать кратко, останавливаясь только на существенных моментах. Универсальная "карманная пушка" Несмотря на то, что РПГ-7, как и его предшественник РПГ-2, создавался для борьбы с бронетехникой, и очень долго для обоих гранатомётов производились только кумулятивные гранаты, тем не менее, опыт его применения наглядно показывает, что РПГ-7 явочным порядком становится универсальной носимой безоткатной пушкой, применяемой и против бронетехники, и против небронированной техники, и против огневых точек, и против живой силы. Примеров тому множество. Афганские моджахеды и чеченские боевики (у них от 50 до 80% бойцов имели РПГ-7) обычно начинали свои атаки с массированного гранатометного удара. Внезапный обстрел из нескольких, а то и десятков гранатометов не только приносил потери атакованным (разрыв кумулятивной гранаты поражает ударной волной и осколками примерно в радиусе 4 метров, что сопоставимо с поражающим действием ручной гранаты), но и создавал неизбежное временное замешательство, дававшее атакующим шансы на развитие успеха. Бронетехника, даже хорошей динамической защитой, выбивалась сосредоточенным огнем 2-3 РПГ-7 по одной цели. Этот гранатомет весьма успешно использовался против вертолетов, и по некоторым данным из него было сбито за все время военного применения около 150 машин, в том числе 128 вертолетов во Вьетнаме. Вообще, подобное применение гранатометов, изначально предназначенных для поражения бронетехники, по самым разным целям, по-моему, было характерно для оружия этого типа с самого момента их появления и использования в войне. Всякого рода "Панцерфаусты" и "Базуки" сплошь и рядом использовались для подавления пулеметных точек. Китайская копия РПГ-2 широко использовалась красными кхмерами против войск Лон Нола, и была им заменителем пушек и минометов. Я не проводил досконального анализа опыта применения ручных противотанковых гранатометов, но и из того, что попалось на глаза в ходе изучения разных материалов и публикаций, вполне достаточно, чтобы сложить такое представление. Ручной противотанковый гранатомет на поле боя становится универсальной "карманной пушкой" для пехоты. В свете этого обстоятельства нельзя не поразиться тому, что осколочно-фугасная граната ОГ-7В "Осколок" появилась на вооружении только в 1999 году. Хотя уже в начале 1970-х годов вовсе не было новостью, что кумулятивные гранаты к РПГ часто используются в качестве осколочно-фугасных. Последующие войны это только подтвердили. Ничто не мешало еще в те времена разработать целую линейку гранат различного типа и назначения, тем более, что сама по себе конструкция гранаты к РПГ-7 вполне допускает модульный подход: на пороховой ускоритель или ускоритель с реактивным двигателем можно было установить любую головную часть, подходящую по габаритам и весу.  ОГ-7В "Осколок" по прозвищу "Карандаш" — очень даже неплохая граната. По сравнению с кумулятивной гранатой она имеет очень простую конструкцию Такое отношение к военному опыту мне трудно назвать, оставаясь в рамках печатных приличий. Наверное так: упрямое скудоумие, заставлявшее цепко держаться за кумулятивные гранаты. Самое интересное, что это упрямство и сейчас вполне себе имеет место. Вот из недавнего. В украинской армии стали появляться кустарные гибриды ПГ-7В с 82-мм минометными минами, осколочными зарядами к СПГ-9, а также попытки создать нечто вроде осколочной гранаты в качестве головной части. Далеко не все и не всегда работало и взрывалось, что неудивительно для самоделок. Реакция: "очумелые ручки украиньцев". По-моему, это наиболее наглядный пример, когда комментатор расписывается в своем упрямом скудоумии, да еще в сочетании с высокомерием. Из этого же факта можно, и, на мой взгляд, должно, сделать другие выводы. Во-первых, потребность в осколочно-фугасных гранатах к РПГ-7 настолько велика и существенна, что заставляет прибегать к рискованной кустарщине. Во-вторых, к кустарщине прибегают тогда, когда для возникающей задачи нет больше других видов и типов вооружения, и ничего из наличного пехотного арсенала для нее не годится. В-третьих, почему бы не соединить 82-мм минометную мину (например О-832) с двигателем от ПГ-7В? Минометная мина — весьма веский аргумент, она поражает живую силу в радиусе 60 метров, что гораздо лучше, чем у ручной гранаты или кумулятивной гранатометной гранаты, использованной не по штатному назначению. Вес минометной мины 3,6 кг, то есть дальность стрельбы этого гибрида будет примерно на уровне тандемной гранаты ПГ-7ВР — около 200 метров. Для окопных или городских боев вполне подойдет.  Получается неплохой гибрид гранаты и 82-мм минометной мины Если отринуть скудоумие и высокомерие, признать, что потребность в разнообразных гранатах к РПГ-7 есть и она весьма велика, то путем скрещивания двигателя и ускорителя от ПГ-7В с различными головными частями, можно создать довольно широкую гамму гранат, подходящих для разных задач. Я не буду сейчас специально рассматривать конструкцию реактивного двигателя ПГ-7В, хотя отмечу, что он явно нуждается в упрощении и рационализации, поскольку точено-фрезерованная сопловая часть — это настоящее наказание для военного производства. Удивительно, что изделие столь сложной формы попало в конструкцию гранаты, одного из расходных материалов войны.  Сопло крупным планом. Конструкторы реализовали оригинальное решение, которое потребовала общая компоновка гранатомета, поставив сопло впереди камеры сгорания, а не позади, с поворотом реактивной струи назад. Но вот эта деталь явно будет узким местом при крупнопоточном производстве в военное время. Предмет моего интереса — головная часть гранаты. Требования к ней примерно такие. Вес в диапазоне от 1,5 до 3,5 кг, но лучше не превышать 2 кг. Калибр до 105 мм, но лучше держаться калибра 80-90 мм. Форма обтекаемая для более лучших аэродинамических характеристик. Фугасные и осколочно-фугасные ГЧ Несмотря на то, что ОГ-7В весьма хороша, я все же сторонник более мощных гранат, причем гранат преимущественно фугасного действия. Это может быть заряд взрывчатки, помещенный в тонкостенный корпус (биконический или цилиндрический с коническим обтекателем), и снабженный взрывателем ударного типа. Вес заряда взрывчатки может достигать 1,5-1,8 кг. Можно ссылаться на Женевскую конвенцию, но в большой (мировой) войне, когда на кону само существование, конвенции обычно не соблюдаются, а для вооруженной борьбы хороши все эффективные средства. В условиях большой и длительной войны, с напряжением всей экономики дело обязательно дойдет до предельного упрощенного и максимально технологичного боеприпаса. Корпус головной части такой гранаты может изготовляться из стального или пластмассового листа, а если уж совсем прижмет, то из толстого картона, с последующей пропиткой лаком для водостойкости. Я сторонник того, чтобы использовать технологию изготовления ПЭТ-бутылок. Трубчатая заготовка, на концах которой формируются гнезда для взрывателя и скрепления с двигателем, раздувается в форме до нужных размеров и формы. Пластиковые корпуса для фугасных гранат могут быть весьма разнообразными и изготовляться по разной технологии. Детали заняли бы слишком много места, но уже навскидку можно предложить 5-6 или даже до десятка вариантов пластиковых корпусов. Осколочный элемент можно, к примеру, засыпать в корпус, в его носовую часть, перед заливкой или засыпкой взрывчатки. Преимущество фугасной гранаты в том, что она позволяет при необходимости перейти от применяемого ныне в гранатах окфола к тротилу, потом к смеси тротила с аммиачной селитрой, а потом и к различным взрывчатым смесям на основе аммиачной селитры. В условиях большой войны обычно возникает дефицит взрывчатки, что может заставить прибегнуть к таким дешевым заменителям. По живой силе, по огневым точкам, по небронированной или легкобронированной технике, а также для зачистки помещений в городском бою (например, перед штурмом здания в окна гранатометами забрасываются такие фугасные заряды) такая граната будет вполне эффективной. Что касается собственно осколочно-фугасных гранат, то на мой взгляд, наилучшее решение — это снаряжение фугасной гранаты готовыми осколочными элементами: шариками, обрезками проволоки, гвоздями (пластиковая полоска, в которую запрессованы плотными рядами гвозди или такого же размера обрезки стальной проволоки, может быть осколочным дополнением к кумулятивной гранате). Зажигательные ГЧ Если в такой тонкостенный корпус, стальной или пластиковый, вместо взрывчатки залить зажигательные смеси, такие, как КС, БГС или напалм, снабженные зажигательным запалом или загорающиеся при контакте с воздухом (КС представлял собой раствор белого фосфора и серы в сероуглероде; состав загорался, когда бутылка разбивалась и смесь контактировала с воздухом), то получится очень неплохая зажигательная граната. Не так трудно создать термитную зажигательную гранату. Прототипом термитной головной части могут быть зажигательные авиабомбы времен Второй мировой войны. Они как раз подходят по габаритам и весу. Могут быть и комбинированные варианты, когда в жидкую зажигательную смесь или липкий гель добавляется высокотемпературный термитный компонент. Хотя кумулятивные гранаты ПГ-7В уже не справляются с современными танками, что и послужило причиной для разработки специализированных тандемных гранат, а также специализированных гранатометов, тем не менее, РПГ-7 еще рано списывать со счетов в качестве противотанкового средства. Решением вопроса могут быть как раз жидкостные и термитные зажигательные гранаты. Понятно, что решение будет частичным. При этом зажигательные гранаты можно использовать и по другим целям, особенно в городском бою. Зенитная ГЧ Поскольку РПГ-7 иногда используется для поражения воздушных целей, вертолетов и самолетов, то, наверное, было бы целесообразно попытаться разработать зенитную гранату. Такая граната может быть осколочно-фугасной, снаряженной стреловидными поражающими элементами, и она может быть оснащена, как и зенитные ракеты, двумя взрывателями: контактным и неконтактным. Самая большая проблема, на мой взгляд, — это разработать неконтактный взрыватель, который был бы одновременно сравнительно легким в пределах 100-150 граммов (лазерный неконтактный датчик ЗУР 9М113 для ЗРК "Тунгуска" весит 800 граммов), сравнительно дешевым, и при этом обеспечивал бы удовлетворительную работоспособность. Если такой неконтактный взрыватель уже есть или будет создан, то зенитная граната становится реальностью. Типовым противником для гранатометчика с зенитной гранатой будут, скорее всего, беспилотные летательные аппараты. При этом остается возможность обстрелять и подбить и более крупную воздушную цель, например, вертолет или турбовинтовой штурмовик, которые стали появляться у наших вероятных противников. Это, конечно, далеко не полный список возможных вариантов по части гранат к РПГ-7, тем более что в каждом типе возможно предложить несколько вариантов, отличающихся ТТХ и адаптированными для разных целей. Разработка таких гранат может кому-то и показаться бесполезным и ненужным. На мой взгляд, эти разработки существенно расширяют возможности применения РПГ-7, оснащают пехоту более разнообразными средствами огневого поражения противника, а также очень ощутимо увеличивают мобилизационный потенциал. В том худом случае, когда война пошла совсем не по плану и довела хозяйство до истощения, именно гранатометы с вышеописанными гранатами станут наиболее массовой эрзац-артиллерией, позволяющей пехоте, пусть и с трудностями, решать стоящие перед ней задачи.

|

|

|

|

|

#3 |

|

|

Пути развития и модернизации РПГ-7

Гранатометчик с РПГ-7. Используются механический прицел и выстрел ПГ-7ВЛ. Фото Минобороны РФ В 1961 г. на вооружение Советской Армии поступил реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 с кумулятивным выстрелом ПГ-7В. В дальнейшем эту систему начали развивать и совершенствовать, благодаря чему она до сих пор соответствует основным требованиям армий и сохраняет свое место в войсках. Столь долгой службе поспособствовал высокий модернизационный потенциал конструкции – путем доработки или замены отдельных элементов можно было получать новые возможности. Пусковое устройство Основным элементом противотанковой системы РПГ-7 является собственно гранатомет – безоткатное пусковое устройство со средствами наведения и управления огнем. Это изделие изначально отличалось высоким совершенством конструкции и фактически не нуждалось в доработках. Впрочем, в дальнейшем его несколько раз переделывали с теми или иными целями.  Десантный РПГ-7Д. Фото Wikimedia Commons В 1963 г. на вооружение ВДВ поступил гранатомет модификации РПГ-7Д. Его отличия заключались в разъемной конструкции трубы-ствола и в наличии сошек. В остальном он был идентичен базовому РПГ-7. В дальнейшем модификация «Д» совершенствовалась, но без изменения конструкции пускового устройства. Любопытные варианты модернизации РПГ-7 появились в последние десятилетия за рубежом. К примеру, американская компания Airtronic с 2009 г. выпускает гранатомет RPG-7 – копию советского изделия с измененной эргономикой. В конструкции широко используется пластик, на стволе устанавливаются стандартные планки для дополнительных устройств. Изменилась форма рукояток, а также появился регулируемый приклад. Позже представили гранатомет Mk 777 – облегченный вариант RPG-7. Он получил композитный ствол со стальным лейнером и стеклопластиковой трубой. Сокращен состав навесных устройств. За счет этих мер собственную массу гранатомета сократили до 3,5 кг. Предлагались и иные варианты доработки пускового устройства. Номенклатура боеприпасов Основной задачей развития базового РПГ-7 являлось повышение боевых характеристик, результатом чего становилось появление новых выстрелов. В первые годы основным направлением совершенствования боеприпасов являлось сокращение габаритов и массы при одновременном росте бронепробиваемости. В дальнейшем появились принципиально новые боевые части. Любопытно, что во всех случаях используется унифицированный набор элементов – стартовый заряд, двигатель и оперение. 85-мм надкалиберная граната ПГ-7В обр. 1961 г. при массе 2,2 кг пробивала 260 мм брони. В конце шестидесятых было создано изделие ПГ-7ВМ с усовершенствованным кумулятивным зарядом. При массе 2 кг и калибре 70 мм оно пробивало уже 300 мм. Следующий представитель семейства, ПГ-7ВС, ценой небольшого увеличения калибра пробивал 400 мм. В конце семидесятых на вооружение приняли выстрел ПГ-7ВЛ «Луч» с увеличенной 93-мм БЧ – он пробивал 500 мм брони. Развитие средств защиты бронетехники привело к появлению выстрела ПГ-7ВР с тандемной боевой частью. Граната увеличенной длины и массой 4,6 кг несет 64-мм лидирующий и 105-мм основной заряды. При попадании в цель лидирующий заряд провоцирует срабатывание динамической защиты, после чего основной пробивает до 650 мм брони. Однако рост могущества сопровождался сокращением прицельной дальности. Так же в конце восьмидесятых была разработана граната для поражения живой силы, незащищенной техники и построек – ТБГ-7В. Ее оснастили термобарической БЧ с радиусом поражения 8-10 м. Через несколько лет появился выстрел ОГ-7В с осколочной боевой частью, вмещающей 400 г взрывчатого вещества. Зарубежные страны тоже пытались разрабатывать свои выстрелы для РПГ-7. Так, уже упомянутая компания Airtronic выпускает кумулятивную гранату SR-H1. Изделие калибром 93 мм и массой 3,82 кг пробивает 500 мм брони. Также предлагаются практические боеприпасы для подготовки гранатометчиков. Прицельные приспособления Еще одним направлением развития РПГ-7 стала последовательная разработка новых прицельных устройств. В первую очередь, она была связана с появлением улучшенных боеприпасов с изменившейся баллистикой. Однако некоторые прицелы создавались для получения новых боевых возможностей. В первой модификации РПГ-7 оснащался интегрированным механическим прицелом, выполняющим функции вспомогательного, и оптическим ПГО-7. Последний представлял собой прицел с кратностью 2,7х с разметкой для определения дальности до цели и ведения стрельбы.  Выстрелы для гранатомета: тандемный кумулятивный ПГ-7ВР, осколочный ОГ-7В и термобарический ТБГ-7В (у края кадра). Фото Vitalykuzmin.net Уже в начале шестидесятых был создан прицел ПГО-7В – усовершенствованная версия существующего изделия. В ней были применены некоторые нововведения, сохранявшиеся во всех следующих модификациях. Дальнейшее развитие эта конструкция получила только в конце восьмидесятых в связи с появлением новых «тяжелых» выстрелов ПГ-7ВР и ТБГ-7В. Для них предназначался прицел ПГО-7В3 с соответствующей прицельной шкалой. В начале семидесятых была обеспечена возможность применения гранатомета ночью. Изделие РПГ-7Н/ДН комплектовалось прицелами ПГН-1 и НСПУ(М). Они позволяли вести огонь по танкам с дальностей до 500-600 м. Шкалы прицелов были рассчитаны под немногочисленные существующие выстрелы. На рубеже девяностых и двухтысячных годов, с появлением новых моделей гранат, было разработано т.н. универсальное прицельное приспособление УП-7В. С его помощью РПГ-7 мог эффективно использовать осколочные и термобарические выстрелы на увеличенных дальностях. Для ТБГ-7В дальность стрельбы выросла с 200 до 550 м, для ОГ-7В – с 350 до 700 м. Зарубежные страны неоднократно предпринимали попытки самостоятельного совершенствования прицельных устройств РПГ-7. К примеру, в 2017 г. белорусский Центр научных исследований и проектирования представил гранатомет «Овод-Р». Это был штатный гранатомет с «умным» прицелом ПД-7. Последний представляет собой оптико-электронную систему с дневным каналом и лазерным дальномером (ночной канал обеспечивается отдельной приставкой), а также с набором датчиков метеоусловий и баллистическим вычислителем. Утверждалось, что ПД-7 способен точно рассчитывать данные для наведения и обеспечивает более эффективный огонь всеми совместимыми выстрелами. Простор для модернизаций Нетрудно заметить, что реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 и его боеприпасы в первых версиях не отличались большой сложностью конструкции. При этом они имели достаточно высокую огневую мощь и позволяли эффективно бороться с бронетехникой и тем самым повышали боеспособность пехоты. Впрочем, развитие боевых бронированных машин постепенно сокращало ценность гранатометов. Относительная простота конструкции гранатомета и его гранат позволили без особых сложностей проводить модернизацию с получением разных примечательных результатов. Серьезная переработка пускового устройства не имела смысла – в нашей стране был создан только разборный десантный гранатомет. Куда более активно велось развитие боеприпасов и прицельных устройств, причем два этих направления были прямо связаны друг с другом.  Белорусский "Овод-Р" с прицелом ПД-7. Фото Naviny.by Комбинируя разные варианты пускового устройства и прицелы, советские и российские конструкторы создали десяток модификаций базового РПГ-7 с теми или иными особенностями. Поздние варианты гранатомета совместимы с полным списком отечественных выстрелов – и имеют широкие боевые возможности. Процесс совершенствования оружия и гранат ведется и за рубежом, что пополняет общий список изделий.

Простота, дешевизна, эффективность, а также возможность быстрой и простой модернизации с повышением основных характеристик помогли гранатомету РПГ-7 всех основных модификаций получить широкое распространение по всему миру. Это оружие используется уже почти 60 лет и вряд ли уйдет со сцены в ближайшем будущем. Одной из причин этого могут стать новые проекты модернизации – использующие задел и методики обновления, сформированные и опробованные в прошлом. |

|

|

|

|

#4 |

|

|

60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7

Ровно 60 лет назад, 16 июня 1961 г. постановлением Совмина СССР на вооружение Советской армии был принят новейший реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 с реактивной кумулятивной гранатой ПГ-7В. Эти изделия до сих пор остаются в наших вооруженных силах и в сотне с лишним зарубежных армий. Такие выдающиеся результаты были предопределены целым рядом факторов – удачной конструкцией, простотой использования и т.д. Герой и его успехи Разработка будущего РПГ-7 началась в 1958 г. в интересах сухопутных войск нашей армии – им требовалось пехотное противотанковое  Гранатометчик с РПГ-7. Оптический прицел снят, используется только механический. Заряжена граната ПГ-7ВЛ. Фото Минобороны РФ В первой половине 1960 г. проект дошел до заводских испытаний. В следующие месяцы состоялись войсковые и государственные испытания, по результатам которых гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение и к серийному производству. Соответствующее постановление Совмина вышло 16 июня 1961 г., и вскоре Ковровский механический завод начал выпуск новых РПГ-7. Впоследствии были разработаны и поставлены в производство несколько модификаций гранатомета с теми или иными особенностями. В первые годы производства РПГ-7 и ПГ-7В поставлялись только в нашу армию, что позволило серьезно повысить противотанковые возможности пехоты. Насытив свои вооруженные силы, СССР начал экспорт такого оружия. Оно поставлялось дружественным странам Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Некоторые государства проявляли интерес к организации собственного производства гранатометов, и советская сторона помогала им в этом. За несколько десятилетий после своего появления РПГ-7 / 6Г1 получил широкое распространение. На данный момент такое оружие используется более чем в сотне армий и во множестве вооруженных формирований разной степени законности. Считается, что за 60 лет было выпущено не менее 9-10 млн гранатометов и сотни миллионов гранат. Более того, производство продолжается до сих пор – и список производителей иногда пополняется новыми предприятиями и странами.  Гранаты ПГ-7ВЛ и заряды двигателя в сумке для переноски. Фото Минобороны РФ Начиная с войны во Вьетнаме, РПГ-7 находят регулярное применение в разнообразных вооруженных конфликтах. Гранатометы и их расчеты многократно демонстрировали высокий потенциал такого оружия. Примечательно, что с его помощью поражали не только бронемашины и укрепления, но и более сложные цели, такие как самолеты или вертолеты. При известных ограничениях, РПГ-7 до сих пор остается удобным и эффективным оружием. Технические предпосылки Решающий вклад в успехи РПГ-7 внесли технические особенности гранатомета и его выстрела. В первую очередь, необходимо отметить простоту и технологичность конструкции. Гранатомет фактически представляет собой легкий ствол переменного сечения с раструбом. На нем устанавливаются ударно-спусковой механизм и прицельное приспособление. Такая архитектура облегчила как производство, так и дальнейшие модернизации. Гранатомет был компактным и легким. Его длина составляла всего 950 мм, а масса без гранаты не превышала 6,5 кг. Расчет из двух человек мог спокойно переносить само оружие и большой боекомплект к нему. Соответственно, даже один гранатометчик без особого труда мог существенно повысить огневую мощь пехотного подразделения.  Десантный гранатомет РПГ-7Д в разобранном виде. Фото Wikimedia Commons Первым боеприпасом для РПГ-7 стала граната ПГ-7В или 7П1. Это был 85-мм надкалиберный выстрел массой 2,2 кг. При помощи стартового и маршевого двигателя граната развивала скорость 120 м/с. Прицельная дальность достигала 500 м, дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м – 330 м. Кумулятивная боевая часть пробивала 260 мм гомогенной брони, что превышало уровень защиты большинства иностранных танков того времени. Таким образом, для своего времени РПГ-7 был весьма удачным, мощным и удобным оружием. По всем параметрам он превосходил гранатометы предыдущих типов и представлял реальную опасность для современной бронетехники, не говоря уже об устаревших машинах. Оружие с такими возможностями не могло не найти места в наших вооруженных силах или в иностранных армиях. Потенциал для модернизации Уже к середине шестидесятых годов гранатомет 6Г1 перестал в полной мере соответствовать всем требованиям: защита танков усилилась, появился ряд других вызовов. Однако гранатометный комплекс прошел модернизацию, по результатам которой восстановил свой потенциал. В дальнейшем неоднократно осуществлялись новые мероприятия такого рода.  Морпехи США осматривают трофейные гранатометы "Тип 69" китайского производства. Ирак, 2003 г. Общая архитектура РПГ-7 и его ствол в целом не менялись. При этом был разработан десантный гранатомет РПГ-7Д с разъемным стволом. Кроме того, некоторые современные модификации получают пластиковую фурнитуру вместо штатной деревянной. Интересный вариант развития исходной конструкции предложила американская компания Airtronic. В своем проекте Mk.777 она применила углепластиковый ствол со стальным вкладышем, за счет чего сократила массу гранатомета до 3,5 кг. Одним из главных векторов развития всего комплекса стала разработка новых прицельных устройств. Изначально 6Г1 комплектовался оптическим прицелом ПГО-7, в дальнейшем прошедшим несколько модернизаций. Затем появился ночной прицел ПГН-1, за которым последовали новые изделия такого класса. На рубеже веков было создано универсальное прицельное приспособление УП-7В, дополняющее штатный прицел. Также известно множество других вариантов подобной модернизации, предусматривающих установку заводских или кустарных прицелов.  Иранская копия РПГ-7. Фото АОИ Важнейшим направлением развития стала разработка новых боеприпасов. Для отечественных гранатометов в свое время была выбрана схема с надкалиберным выстрелом, и это в значительной мере упростило создание новых гранат. С середины шестидесятых годов и до середины прошлого десятилетия было создано около десятка различных боеприпасов. Осуществлялось планомерное развитие кумулятивных гранат, создавались тандемные изделия. Также разработаны осколочный и термобарический выстрел. Наиболее совершенным противотанковым боеприпасом на данный момент ПГ-7ВР «Резюме» массой 4,5 кг с тандемной боевой частью калибром 64 и 105 мм. Ценой роста массы и сокращения прицельной дальности до 200 м удалось повысить пробиваемость до 650 мм за динамической защитой. Иные факторы Значительный вклад в общий успех РПГ-7 также внесли экономическая и политическая мощь СССР. Массовое производство такого оружия удалось наладить в кратчайшие сроки, и всего за несколько лет были закрыты все потребности Советской армии. Это позволило перейти к созданию значительного складского запаса на случай мобилизации, а также начать экспорт дружественным странам.  РПГ-7Д из арсеналов армии Польши на польско-американских учениях, 2016 г. Американский боец готовится стрелять, его польский коллега устанавливает гранату. Фото Минобороны США В шестидесятых и семидесятых годах Советский Союз, будучи одной из двух сверхдержав, имел массу стран-союзниц и привлекал нейтральные государства. Все они являлись потенциальными покупателями или получателями советского оружия. Кроме того, некоторые государства смогли освоить лицензионное производство. Именно этим объясняется широчайшее распространение РПГ-7 в странах Европы, Азии и Африки. В начале семидесятых на международный рынок вышел «Тип 69» – нелицензионная китайская копия советского гранатомета. Вследствие этого количество стран и организаций, использующих такое оружие, значительно выросло. Вместе с тем расширилось и применение гранатометов в продолжающихся и новых вооруженных конфликтах. На этом этапе положительным фактором вновь оказалась простота конструкции и эксплуатации. Эти качества являлись особо важными при освоении оружия в отсталых государствах. Основу их армий составляли призывники с крайне низким уровнем образования и плохой подготовкой. Но даже из них удавалось сделать метких гранатометчиков, чему помогала простота РПГ-7.  Гранатометчик армии Бурунди, участник международной миссии в Сомали. Фото AMISOM С распадом СССР поставки оружия в ряд развивающихся стран прекратился. Однако к этому времени они успели накопить серьезные запасы вооружений, в т.ч. РПГ-7 и выстрелов для них. Кроме того, появились альтернативные каналы закупок и поставок. Наблюдаемые масштабы распространения реактивных гранатометов до сих пор основываются на «советском заделе», и предпосылки к кардинальному изменению такой ситуации пока отсутствуют. Очередной юбилей Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 поступил на вооружение нашей армии ровно 60 лет назад. После целого ряда модернизаций, он остается в строю, и пока от него не собираются отказываться. Зарубежные страны и формирования тоже продолжают эксплуатацию такого оружия и в большинстве своем не намерены заменять его – как по причине высоких характеристик, так и из-за отсутствия необходимых возможностей.  Военнослужащие спецподразделения США осваивают гранатомет советского производства. Сирия, 2017 г. Нельзя исключать, что в ближайшем будущем российская промышленность вновь повысит характеристики гранатометного комплекса, внедрив новые прицелы или выстрелы. Также возможно появление аналогичных проектов за рубежом. Эти шаги поспособствуют продлению эксплуатации на значительный срок. Таким образом, свое шестидесятилетие советский и российский гранатомет РПГ-7 встречает в статусе главного и массового оружия своего класса в мире. И объективные факторы позволят ему оставаться на службе в будущем, в течение неопределенно длительного времени. Вполне вероятно, что следующие юбилеи это оружие вновь встретит на службе.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| рпг |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| 20 августа. Простота | Артурыч | Круг чтения от Льва Толстого | 0 | 02.11.2017 19:19 |

| 19 июля. Простота | Артурыч | Круг чтения от Льва Толстого | 0 | 01.11.2017 06:16 |

| 23 апреля. Простота | Артурыч | Круг чтения от Льва Толстого | 0 | 02.08.2017 07:11 |

| 15 февраля. Простота | Артурыч | Круг чтения от Льва Толстого | 0 | 22.07.2017 22:19 |

| Эффективность онлайн-диет | ezup | Красота и здоровье | 0 | 17.07.2012 09:53 |

Линейный вид

Линейный вид