RUFOR.ORG

»

Су-35 Многоцелевой истребитель

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

|

|

|

|

|

#2 |

|

|

Модернизированный истребитель Су-35 продолжает испытания |

|

|

|

|

#8 |

|

|

Истребитель Су-35С: в ожидании Т-50

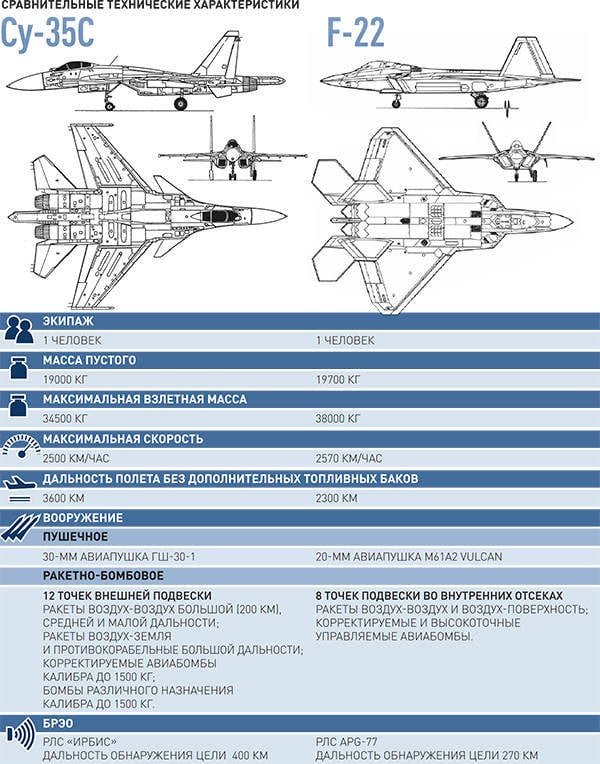

Су-35С борт №07 красный, Раменское, не позже 25 августа 2013 г. (фото - Владимир Петров, ). Истребитель пятого поколения Т-50, создаваемый по программе ПАК ФА, поступит на вооружение военно-воздушных сил не ранее 2015-16 годов. В течение некоторого времени после принятия на вооружение количество этих самолетов в ВВС будет незначительным и они не смогут оказать большое влияние на общее состояние и возможности вооруженных сил. В связи с этим было принято решение о дополнительных закупках истребителей другого типа, призванных стать временной мерой в ожидании достаточного количества Т-50. В качестве наиболее современного и совершенного самолета, призванного обеспечить боеспособность ВВС в течение ближайших лет, был выбран истребитель Су-35С.  Су-35С с номером 01413 в цехе окончательной сборки КнААПО, г.Комсомольск-на-Амуре, публикация 05.10.2013 г. (фото - Елена Петешова, ). До 2015 года Комсомольский-на-Амуре авиационный завод должен построить и передать в войска 48 самолетов Су-35С. К настоящему времени построено, по разным данным, 10-12 машин. Кроме того, в планах на текущий 2013 год значится строительство 12 новых самолетов. Такой же план определен на 2014 год, а в 2015-м авиастроители из Комсомольска-на-Амуре должны построить 15 истребителей. Официальные лица несколько раз упоминали, что после завершения работ по текущему контракту возможен новый заказ на 48 истребителей Су-35С. По понятным причинам, пока не до конца ясно, будет ли подписан второй контракт. Началу строительства истребителей Су-35С предшествовала длительная эпопея с разработкой нового самолета семейства Су-27. Разработка истребителя с индексом Су-27М, который в дальнейшем получил новое обозначение Су-35, началась еще в середине восьмидесятых годов прошлого века. Главным отличием обновленного Су-27 от базовой машины стало применение нескольких новых технических и технологических решений, а также широкое использование современной на тот момент радиоэлектронной аппаратуры, в том числе и цифровой. В 1988 году в небо впервые поднялся опытный образец Т-10М-1, переоборудованный из серийного Су-27. До 1994 года фирма «Сухой» и Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение построили 12 прототипов самолета Су-27М/Су-35 и регулярно показывали эти машины на авиасалонах, ожидая получить экспортные контракты. В 1995 году стартовало серийное производство истребителей Су-35, результатом которого стали всего три самолета. Ввиду отсутствия каких-либо заказов в 1997 году проект Су-27М/Су-35 был закрыт. Некоторые наработки по этому проекту использовались при создании новых самолетов семейства Су-27.  Первый прототип Су-27М - Т-10М-1 борт №701 в Музее ВВС в Монино, начало 1990-х годов (фото - Christian Waser, ). Современная история самолета Су-35 началась в 2005 году, когда было принято решение переработать имеющийся проект и запустить серийное производство обновленного истребителя. Изначально обновленный вариант проекта обозначался как Су-35БМ, но в дальнейшем, с началом серийного строительства, истребители стали именовать Су-35С. При переработке имевшегося проекта предполагалось кардинально обновить радиоэлектронное оснащение самолета и довести его возможности до уровня поколения «4++». Кроме того, в проекте использовали некоторые элементы и наработки, свойственные следующему поколению истребителей. По своей конструкции истребитель Су-35С является типичным представителем семейства самолетов Су-27. Планер нового самолета делался на основе предыдущего проекта, однако претерпел некоторые изменения. В первую очередь необходимо отметить усиление планера, проведенное с целью увеличения его ресурса. По имеющимся данным, ресурс планера составляет 6000 часов, что позволит эксплуатировать истребители в течение 30 лет. Некоторые агрегаты планера самолета Су-35С отличаются от соответствующих деталей как Су-27, так и Су-35 первой версии. В ходе создания проекта Су-35БМ/Су-35С конструкторы фирмы «Сухой» изменили некоторые детали фюзеляжа, крыла и оперения. Так, Су-35С имеет вертикальное оперение, отличающееся от килей предыдущих машин. Кроме того, новый истребитель лишился тормозного щитка на верхней стороне фюзеляжа. В качестве воздушного тормоза теперь используются кили, синхронно отклоняемые наружу.  Первый прототип оригинальной сборки КнААПО - Т-10М-3 / Су-35 борт №703 на авиашоу МАКС-1995, Раменское, август 1995 г. (фото - Максим Брянский, ). Самолеты Су-35С оснащаются двумя ТРДДФ АЛ-41Ф1С, разработанными НПО «Сатурн». Эти двигатели способны развивать форсажную тягу до 14500 кгс, а также оснащены системой управления вектором тяги. Это дает самолету высокие летные и маневренные характеристики. Кроме того, для электроснабжения ряда систем самолет оснащается вспомогательной газотурбинной силовой установкой ТА14-130-35 мощностью 105 кВт. Двигатели АЛ-41Ф1С обеспечивают самолету высокую тяговооруженность. При нормальном взлетном весе около 25,3-25,5 тонны значение тяговооруженности превышает 1,1. В случае максимального взлетного веса (34,5 т) этот параметр сокращается до 0,76. При таких показателях самолет Су-35С имеет высокие летные характеристики. Он способен развивать скорость до 2500 км/ч на высоте и 1400 км/ч у земли. В ходе испытаний установлено, что истребитель без использования форсажа может разгоняться до скоростей свыше 1300 км/ч. Су-35С имеет практический потолок не менее 18 км и максимальную дальность полета с подвесными топливными баками около 4500 километров.  Су-35С оснащается современным комплексом радиоэлектронного оборудования, в состав которого включены самые новые разработки соответствующих предприятий. Основа комплекса БРЭО – радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», созданная НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова. Антенная решетка этой станции состоит из 1772 модулей, что обеспечивает работу в нескольких режимах: обнаружение и сопровождение целей, а также картографирование местности. В зависимости от параметров цели, РЛС Н035 «Ирбис» может находить ее на дальности до 400 км. РЛС способна сопровождать до 30 воздушных и 4 наземных целей или обеспечивать атаку 8 воздушных и 2 наземных целей одновременно. В дополнение к РЛС самолет Су-35С получил оптико-локационную станцию ОЛС-35. Эта станция может производить обнаружение целей в оптическом и тепловизионном диапазонах. Кроме того, в составе ОЛС-35 имеется лазерный дальномер. По имеющимся данным, оптико-локационная станция способна находить летательные аппараты, не использующие форсаж, на дальностях до 90 км, в зависимости от взаимного положения истребителя и цели. Максимальная дальность, измерение которой возможно при помощи лазерного дальномера, достигает 30 километров. Станция ОЛС-35 может одновременно сопровождать до четырех целей. Как и предыдущие самолеты семейства Су-27, новый Су-35С оснащается электродистанционной системой управления. Также в состав радиоэлектронного оборудования истребителя входит аппаратура постановки активных помех. Самолет Су-35С ГОЗ-2012 борт№09 красный на авиабазе Шагол / Челябинск во время перегона с КнААПО, 8 февраля 2013 г. (фото - ilius, ). Встроенное вооружение истребителя Су-35С состоит из одной 30-мм автоматической пушки ГШ-30-1 с боекомплектом 150 снарядов. Ракеты и бомбы подвешиваются на пилонах под крылом и фюзеляжем. 8 точек подвески располагаются под крылом, еще 4 – под фюзеляжем. На всех узлах внешней подвески самолет может нести управляемые ракеты «воздух-воздух» нескольких типов. Управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность» могут подвешиваться лишь на шести узлах. Также для поражения наземных целей предлагается использовать корректируемые и неуправляемые бомбы различных калибров. Летом 2007 года завершилась сборка первого прототипа самолета Су-35БМ/Су-35С. 19 февраля следующего года этот истребитель впервые поднялся в воздух под управлением летчика-испытателя С. Богдана. Всего было построено три летных прототипа, но только два из них участвовали в испытаниях. В апреле 2009 года третий опытный самолет потерпел аварию во время скоростной пробежки. Причиной инцидента оказался отказ системы управления двигателями. Су-35С борт №04 красный с ракетами Х-31 в Раменском, февраль 2013 г. (фото - Вячеслав Бабаевский, ). В августе 2009 года, в ходе авиасалона МАКС-2009, министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация подписали контракт на поставку 48 истребителей Су-35С до 2015 года. Работы по выполнению заказа военного ведомства начались через несколько месяцев после подписания контракта, осенью 2009 года. Первый серийный истребитель поднялся в воздух в начале мая 2011 года. В августе того же года два опытных и первый серийный самолет были переданы в 929-й Государственный летно-испытательный центр ВВС для проведения государственных совместных испытаний. Уже первый этап испытаний подтвердил заявленные характеристики самолета. К настоящему времени, включая опытные образцы, построено не более 12-15 истребителей Су-35С. В августе этого года появились сообщения, согласно которым уже этой осенью ВВС получат 12 новых самолетов. Новые истребители отправятся служить на авиабазу Дземги (Комсомольск-на-Амуре). По разным оценкам, в настоящее время на различных стадиях производства находится до восьми истребителей. Вероятно, они поступят на испытания и будут переданы военно-воздушным силам лишь в следующем году. Су-35С серийный №01-06. Аэродром КнААПО Дземги, г.Комсомольск-на-Амуре, публикация 06.12.2012 г. (). Конкретные данные о характеристиках и боевых возможностях нового истребителя Су-35С по понятным причинам отсутствуют. Тем не менее, уже опубликованные сведения позволяют делать некоторые предположения. Новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование отечественного производства позволит самолету эффективно находить и атаковать воздушные или наземные цели. Высокие летные данные тоже положительно скажутся на боевом потенциале истребителя. Нередко встречаются оценки, согласно которым самолет Су-35С по ряду параметров может сравниться с испытываемым в настоящее время истребителем Т-50. Трудно говорить, насколько такие оценки соответствуют действительности, поскольку большое количество информации об этих проектах засекречено. Вне зависимости от результатов сравнения истребителя Су-35С с новейшим Т-50 можно говорить о превосходстве первого над самолетами, имеющимися в войсках. Тяжелая ситуация прошлых лет, из-за которой военно-воздушные силы располагают относительно старой техникой, соответствующим образом сказалась на потенциале военной авиации. В таком случае производство и поставка 48 новейших самолетов сможет оказать положительное влияние на состояние военно-воздушных сил. Необходимо отметить, что Су-35С не является единственным новым типом истребителя, призванным повысить потенциал ВВС России. В 2012 году были подписаны два контракта на поставку 60 самолетов Су-30СМ и 16 Су-30М2. Таким образом, если все имеющиеся контракты и планы будут выполнены, то к концу текущего десятилетия отечественные военно-воздушные силы получат 96 истребителей Су-35С и 76 самолетов Су-30 нескольких модификаций. Су-35С борт №06 красный серийный №01-05. Аэродром КнААПО Дземги, г.Комсомольск-на-Амуре, публикация 06.12.2012 г. (). Ко времени завершения выполнения контрактов на поставку Су-35С и Су-30 отечественная авиационная промышленность должна освоить серийное производство новых Т-50, что позволит оптимизировать процесс перехода на строительство и эксплуатации истребителей пятого поколения. При этом в течение длительного времени Су-35С, имеющие ресурс около 30 лет, будут служить вместе с новыми Т-50. Таким образом, в ближайшие десятилетия в российских ВВС будут использоваться истребители поколений «4++» и «5», что соответствующим образом должно сказаться на состоянии фронтовой авиации в целом. Су-35С борт №07 красный на авиашоу в Ле-Бурже, 17-23 июня 2013 г. (фото - Марина Лысцева, ). По материалам сайтов: Автор Рябов Кирилл

|

|

|

|

|

#9 |

|

|

Су-35: истребитель «на подхвате»

Внешние различия между истребителями Су-35 и Су-27 небольшие: кили первого короче таковых у Су-27 (хотя рули больше), а «жало» между гондолами двигателей меньшее. На новом самолете отсутствует большой воздушный тормоз, имеющийся у Су-27, для уменьшения скорости он использует различные углы отклонения рулей направления. А носовая стойка шасси имеет два колеса, вместо одного у предшественника. Но внутри самолета все сильно изменилось. Он оснащен двумя двигателями с изменяемым вектором тяги АЛ-41Ф1С («изделие 117С»), с тягой у каждого на форсаже в 142,2 кН, что на 16% превышает показатели Су-27. Новый истребитель оснащен вспомогательной силовой установкой ТА14-130-35 для питания своих бортовых систем. В его конструкции использованы новые материалы. Запас топлива в 11,5 тонн на 22% превышает объемы Су-27. Внутри кабины летчик имеет электронную систему управления полетом, состоящую из двух 380х290 мм многофункциональных мониторов МФИ-35, а также три маленьких экрана, и систему индикации на лобовом стекле с большим углом обзора ИКШ-1М. На Су-35 смонтирована электродистанционная система управления с четырехкратным резервированием. Кислород вырабатывается бортовым генератором, что позволяет избежать зарядки кислородных баллонов после каждого полета. КБ Сухого также внедрила форму обслуживания для многих систем «по состоянию», в отличие от замены их по ресурсным показателям, а это повышает ремонтопригодность истребителя. Улучшенная РЛС и система РЭБ Серьезные изменения также коснулись бортовых радиоэлектронных систем Су-35. Основная система обнаружения целей – Ш135, которая состоит из РЛС Н135 «Ирбис» и системы РЭБ «Хибины». РЛС Н135 была разработана НИИП им. Тихомирова, а серийное производство ведется на Государственном Рязанском Приборном Заводе. РЛС является развитием системы Н011М «Барс», которая устанавливается на борту истребителей Су-30МКИ, разработанных по заказу индийских ВВС, и так же как и у предшественника, РЛС оснащена антенной с пассивной фазированной решеткой. На «Ирбисе» имеется несколько модулей «Барса», включая систему синхронизации, приемники низко- и сверхвысокой частоты, а также усилитель мощности. Оригинальная индийская БЦВМ, стоящая на «Барсе», была заменена на российские системы. Соло-35.01 отвечает за прием сигнала, а Соло-35.02 отвечает за обработку информации и управление РЛС, вместо индийских процессоров RC1 и RC2, стоящих в «Барсе». По сравнению с «Барсом», «Ирбис» использует более широкий набор рабочих частот (тем самым повышая устойчивость к помехам), имеет больший угол обзора по горизонтали +/-125°, увеличенную дальность обнаружения и более высокую разрешающую способность. РЛС может сопровождать до 30 воздушных целей, из которых восемь могут быть практически последовательно сопровождаться с точностью, достаточной для их одновременного поражения ракетами «воздух-воздух» средней дальности с активной ГСН. Две цели могут быть обстреляны одновременно ракетами с полуактивной ГСН, а это требует от РЛС подсвечивать цели. В режиме «воздух-земля» РЛС может обнаруживать четыре наземные цели. Средняя мощность на выходе составляет 5 кВт, а пиковая может достигать 20 кВт. Это дает РЛС возможность использовать режим «дальнего обнаружения» (ограничен сектором 100°х100°), который позволяет обнаруживать цели класса «истребитель» на дальности 350-400 км в передней полусфере, или до 150 км при обзоре задней полусферы. В ходе обычных поисковых режимов работы (покрывает сектор 300°х300°) РЛС может обнаруживать истребители на дальности 200 км в отсутствие облачности или 170 км в режиме обзора подстилающее поверхности. РЛС «Ирбис» также может классифицировать цели («крупная», «средняя» или «малая»), а также сортировать их по типу, например, «вертолет», «крылатая ракета» или «истребитель», сравнивая их с заложенной в память библиотекой целей. Комплекс РЭБ «Хибины-М» производится Калужским Научно-Исследовательским Радиотехническим Институтом. Комплекс состоит из разведывательного блока, который фиксирует излучение от РЛС воздушного базирования или ПВО, а также блока радиоэлектронного противодействия. Часть системы работает на наиболее популярных высоких частотах (волны H и J) и встроена в планер самолета. В случае необходимости на Су-35 могут быть подвешены контейнеры, которые расширяют возможности системы за счет добавления возможности работать на средних волнах (от E до G). На Су-35 также имеются блоки отстрела ловушек УВ-50 на 14 патронов., которые находятся на «жале» в задней части фюзеляжа. Пассивные системы обнаружения Оптико-локационная станция ОЛС-35 для Су-35 была разработана Научно-Производственной Корпорацией «Системы Прецизионного Приборостроения» (НПК СПП). Это является необычным выбором для КБ Сухого, которое ориентировалось на продукцию Уральского Оптико-Механического Завода, устанавливавшуюся на другие типы машин КБ, включая разрабатываемый истребитель Т-50. ОЛС-35 имеет инфракрасную и электро-оптическую камеру, которые используют общий оптический блок, а также лазерный дальномер и подсветчик цели. Система смонтирована в носовой части Су-35, ее зона автосопровождения +/-90° по азимуту, — 15°/+60° по углу места. Воздушная цель размером с Су-30 может быть обнаружена на дальности 90 км в задней полусфере или с 35 км – в передней. ОЛС-35 может сопровождать четыре воздушные цели одновременно, при этом не посылая никаких сигналов, которые могут предупредить их об облучении. Летчик Су-35 также оснащен нашлемной системой целеуказания, хотя ее тип еще не обнародован. НПК СПК также производит для Су-35 прицельный контейнер «воздух-земля», который оснащен электрооптическим, инфракрасным и лазерным каналами, в также лазерным целеуказателем, которые позволяет летчику истребителя направлять авиационные средства поражения на цели, подсвеченные третьей стороной. Контейнер может сопровождать до четырех наземных целей одновременно. Су-35 оснащен более совершенным бортовым комплексом обороны, также выпускаемым НПК СПК. Инфракрасная система предупреждения о приближении ракет состоит из шести датчиков, расположенных в передней части фюзеляжа для обеспечения всеракурсного покрытия. Система может фиксировать пуск ракеты ПЗРК на дальности 10 км, ракеты «воздух-воздух» — 30 км, а крупной ракеты «поверхность-воздух» — от 50 км. Два датчика обнаружения лазерного облучения расположены по бортам в носовой части фюзеляжа. Они могут обнаружить лазерные дальномеры на дальности 30 км. Система обнаружения радиолокационного обнаружения на Су-35 состоит из системы Л150-35 «Пастель» разработки омской компании ЦКБА, которая стоит на современных российских боевых самолетах. Л150 также выдает координаты цели для противорадиолокационных ракет. Повышенные возможности по поражению целей Су-35 получит возможность применять все типы тактических ракет, стоящих на вооружении российских ВВС, или которые будут приняты на вооружение. Впервые управляемая ракета была запущена с борта Су-35 27 июля 2012 г. Хотя об этом пуске не было обнародовано никаких деталей, судя по всему, это была ракета «воздух-воздух» средней дальности Р-73. Новые типы ракет, которые в настоящее время внедряются в производство в России, включают ракету средней дальности Р-77-1 и малой дальности Р-74М. Последующие варианты, известные как К-77М и К-74М2, находятся в разработке. Считается, что Су-35 также сможет применять ракету большой дальности К-37М, которая в настоящее время проходит испытания. Оснащение истребителя ракетой К-100 разработки ОКБ Новатор, с которой самолет публично выставлялся, не планируется, а разработка ракеты с тех пор была прекращена. Из ракет класса «воздух-поверхность» Су-35 может применять противорадиолокационные ракеты Х-31ПМ и Х-58УШ, противокорабельные ракеты Х-31АМ, Х-35У и Х-59МК, универсальную ракету Х-38М с различными ГСН, а также управляемые бомбы калибра 250-, 500- и 1500 кг. Рекламные материалы 2005 года содержали информацию о том, что Су-35 может оснащаться тяжелыми противокорабельными ракетами Калибр-А и Яхонт. Российский «дополнительный» истребитель Программа Су-35БМ была запущена 10 лет назад с целью производства самолета на экспорт. Она финансировалась исключительно компанией Сухого и ее партнерами, модель нового самолета была показана на авиасалоне в Дубае в ноябре 2003 г. Ожидалось, что Су-35 будет готов в 2007 г., и он рассматривался как «переходный» тип истребителя, позволяя сохранить загрузку компании до начала производства истребителя 5 поколения ПАК ФА/Т-50. Но его перспективы и роль внутри компании радикально изменились по сравнению с первоначальными планами. Требование российских ВВС оснастить 30 эскадрилий, на вооружении каждой из которых должно находиться 12 истребителей Т-50, в настоящее время рассматривается как недостижимое, в первую очередь из-за стоимости истребителя пятого поколения. Если ВВС хотят иметь 30 эскадрилий, им нужен более простой и дешевый самолет в качестве дополнения к Т-50. Второй самолет также должен отвечать требованиям российских ВВС, включая дальность в 3000 км, что исключает возможность закупки легкого истребителя. Эволюция российских планов сказалась на судьбе Су-35, который был выбран в качестве дополнения к Т-50, а это открыло путь к крупным внутренним заказам. Когда президенту ОАК Михаилу Погосяну недавно задали вопрос о будущем Су-35, он подтвердил, что он будет модернизировать и производиться в течение многих лет наряду с ПАК ФА в качестве его более дешевой альтернативы. Погосян отказался уточнить разницу в цене между двумя самолетами, но по его словам, истребитель пятого поколения будет «стоить не дороже 100 млн долл.», в то время как Су-35 должен быть «дешевле, с целью сохранить конкурентоспособность на рынке». Концепция смешанного парка дорогих/дешевых самолетов привела к тому, что в августе 2009 г. российские ВВС заказали 48 Су-35, которые должны быть поставлены к 2015 г., стоимостью 1,4 млрд руб. (45 млн долл.) каждый. За контрактом последовали жалобы со стороны авиационной промышленности на то, что цена самолета была ниже его себестоимости. В соответствии с Государственной программой вооружений, несколько позже будет заказана еще одна партия из 48 Су-35, которые должны быть поставлены в 2016-2020 гг. Летчик-испытатель Сергей Богдан совершил первый полет на Су-35 (б/н «901») 19 февраля 2008 г. со взлетного поля КнААПО. Второй самолет («902») приступил к испытаниям 2 октября 2008 г., за которым должен был последовать третий («904», самолет с номером «903» использовался для статических испытаний), но 26 апреля 2009 г. он сгорел на взлетной полосе. Это событие стало серьезным ударом по программе, так как б/н «904» был первым полностью оснащенным экземпляром, и его потеря затормозила испытания на многие месяцы. 3 мая 2011 г. на КнААПО взлетел Су-35С-1. Этот третий летный экземпляр Су-35 был первым самолетом в конфигурации, заказанной российскими ВВС. Су-35С-1 б/н «01» был направлен в испытательный центр в Ахтубинске 28 мая 2011 г. с целью прохождения государственных испытаний. Второй борт (Су-35С-2 «02») поднялся в воздух 2 декабря 2011 г., за которым 17 января 2012 г. последовал Су-35С-3 (б/н «03») и Су-35С-4 («04») 19 февраля 2012 г. Первые четыре экземпляра Су-35 используются для испытаний, борты «01» и «04» в настоящее время находятся в Жуковском, а вторая пара – в Ахтубинске. Каждый несет камуфляж, включающий три оттенка серого и голубого цветов. 100-й полет по программе Су-35 был совершен 23 марта 2009 г., 300-й – 19 сентября 2010 г. и 500-й 4 апреля 2012 г. К началу 2013 г. самолеты совершили 1000 полетов. Еще шесть Су-35 были формально переданы ВВС в декабре 2012 г. и перелети в Ахтубинск в конце января («06», «07» и «08») и середине февраля («09», «10» и «11») 2013 г. Они были окрашены в темно-серый камуфляж со светло-серыми нижними поверхностями. Некоторые из них должны быть отправлены в Центр боевого применения и подготовки летного состава в Липецке. К концу апреля было выпущено 12 Су-35, включая два прототипа и десять серийных Су-35С. В 2013 и 2014 гг. КнААПО должно выпустить по 12 самолетов в год, плюс 14 в 2015 г., чтобы выполнить первоначальный контракт на 48 машин. Экспортные продажи Несмотря на успех Су-35 на внутреннем рынке, он еще не поступил на вооружение за пределами России. Он предлагался КНР начиная с 2006 г., и Китай рассматривался производителем в качестве стартового заказчика, но он не проявил интереса к новым закупкам больших партий вариантов Су-27 (с учетом начала производства собственных, нелицензионных версий Су-27). Вместо этого китайцы хотели закупить небольшую партию самолетов – четыре-шесть машин, или даже некоторые из установленных на них системы, к примеру, РЛС «Ирбис» или двигатели АЛ-41ФС. Российская сторона заявила, что готова продать в КНР не менее 48 самолетов. Интерес Китая к самолету считался утраченным до 25 марта 2013 г., когда стало известно о подписании контракта на поставку в КНР 24 самолетов. Это удивило российскую сторону, которая заявила, что подписано только «рамочное соглашение» на поставку истребителей. Первые новости о контракте появились в китайских СМИ, в то время как информация о предыдущих поставках истребителей Су в Китай обычно шла из российских источников. Возможно, что с помощью такой утечки КНР пытается оказать давление на Россию, настояв на продаже 24, а не 48 самолетов. Переговоры с Ливией на поставку 12 Су-35 достигли продвинутой стадии в 2009 г., когда истребитель был представлен ливийской делегации. Но смена режима в стране снизила шансы на заключение контракта. Су-35 также был исключен из бразильского тендера на закупку нового многофункционального истребителя. В 2013 г. Сухой и ОАК интенсифицировали усилия по продаже Су-35 на экспорт. По словам их представителей, ведутся переговоры с представителями 10 стран, а появление самолета на авиасалоне в Фарнборо может рассматриваться как начало новой международной маркетинговой компании. Перевод Андрея Фролова Автор Piotr Butowski Первоисточник

Перевод |

|

|

|

|

#10 |

|

|

За последние два года новейший истребитель Су-35 с двигателями изменяемого вектора тяги стал звездой российских авиационных новостей. Если его передача Военно-воздушным силам России в последних числах 2012-го (как говорится, под елочку) была под большим вопросом, то уже спустя полгода на авиасалоне в Ле Бурже «тридцать пятый» заслужил восторженные комментарии экспертов, журналистов да и обывателей. Красиво смотрелся истребитель и на Московском авиационно-космическом салоне в сентябре 2013 года, вызвав не меньше хвалебных отзывов. Но при ближайшем рассмотрении все не так просто с этой новинкой отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В феврале нынешнего года первые Су-35С начали поступать в 23-й истребительный авиаполк (иап) 303-й смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России на аэродром Дземги в Хабаровском крае. Успех нового самолета, казалось, был очевиден. Только вот мимо внимания средств массовой информации прошло возвращение из 929-го Государственного летно-исследовательского центра (ГЛИЦ) имени Чкалова в Ахтубинске шести бортов выпуска 2012 года. Умолчала об этом в своих пресс-релизах и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).  Организация передачи истребителей Военно-воздушным силам не совсем понятна специалистам. Согласно регламентирующим документам машины для разработки программы боевой подготовки и наставления по боевому применению первыми должен получить 4-й Центр подготовки авиационного персонала (ЦПА) в Липецке, но не строевой полк. Стоит напомнить, что освоение другого новейшего истребителя – Су-30СМ пошло по регламентированному сценарию. Первые изделия поступили в липецкий центр в прошлом году, а в нынешнем две строевые «тридцатки» перелетели на авиабазу в забайкальской Домне. Эксперты не слишком поняли, почему местом базирования Су-35 избран аэродром Дземги. Там дислоцируется не только 23-й иап, это еще и заводской аэродром производящего Су-35 Комсольского-на-Амуре авиационного производственного объединения (КнААПО) имени Гагарина. Вызывает удивление и сам факт поступления самолета в строевые части ВВС. Ведь формально он находится в опытно-конструкторской работе и, по сообщениям ОАК, выйдет на государственные испытания только в 2015 году. В неформальной обстановке многие специалисты – разработчики авионики высказывают претензии к бортовому оборудованию «тридцать пятого», в частности говорят о ненадежной работе систем приема воздушного давления. Часто даже характеризуют его как «нелетающий». Что на самом деле происходит с новейшим истребителем, какие у него проблемы и перспективы? Алгоритмы раздора На сайте компании «Аэроприбор-Восход», входящей в ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», в разделе «Боевая авиация» указана система СИ ВСП-35 без расшифровки аббревиатуры. В бортовом оборудовании Су-35 она отвечает за измерение высотно-скоростных параметров полета. Уникальное изделие, превосходящее западных конкурентов по некоторым показателям, оказалось ахиллесовой пятой новейшего истребителя и причиной конфликта между Центральным аэрогид-родинамическим институтом имени Жуковского (ЦАГИ) и предприятиями ОПК. СИ ВСП-35 должна заменить привычные приемники воздушного давления (ПВД), стоящие в носу самолета, в самом центре обтекателя радиолокационной станции. «Система не только измеряет давление, но и, используя полученные данные, вычисляет барометрическую высоту, необходимую для эшелонирования, число Маха, истинную и приборную скорость. То есть все аэрометрические параметры, нужные летчику», – рассказал газете «Военно-промышленный курьер» инженер-авиастроитель, участвовавший в разработке прибора. По его словам, похожие изделия стоят на большинстве современных боевых самолетов, включая пока единственный серийный истребитель пятого поколения – американский F-22 «Рэптор». «Это не дань моде, а технически обоснованное решение. Для оптимальной работы бортовой радиолокационной станции надо, во-первых, максимально увеличить радиопрозрачность обтекателя, а во-вторых, убрать передний «пятачок» обычного ПВД, закрывающего переднюю зону обзора РЛС и ломающего его диаграмму. Поэтому приемники убираются в глубь самолета», – добавил «ВПК» высокопоставленный сотрудник ОКБ Сухого на условиях анонимности. Впервые такую систему попытались внедрить в середине 80-х годов на Су-27М, которые сейчас доживают свой век на Кубинке. Второй попыткой стал «индийский» Су-30МКИ, но авиастроители, столкнувшись с трудностями, решили отказаться от нее в пользу обычного носового ПВД. И вот теперь третий подход к проблеме. Важно не только измерить давление, но и рассчитать из полученных данных аэрометрические параметры. Дальше начинается самое сложное. Полученные данные передаются в специальный вычислитель, где идет пересчет по сложнейшему алгоритму с использованием математических фильтров. Но работы по алгоритму с самого начала не заладились. «Нужны были натурные исследования. Система монтируется на эталонный самолет с эталонными приборами традиционной конструкции, чтобы ее калибровать и набирать эмпирический материал. Надо выполнить много испытательных полетов, чтобы подчистить алгоритмы», – говорит источник «ВПК». Если само «железо» СИ ВСП-35 разрабатывал «Аэроприбор-Восход», то алгоритм прописал ЦАГИ. Сотрудники этого института, «продув» модель, предложили оптимальное место размещения датчиков. «В алгоритме есть калибровки, которые надо постоянно уточнять в ходе полетов, добиваясь снижения погрешностей до необходимого уровня. И очень важно, чтобы участвующие в испытаниях машины были одинаковы. Малейшие изменения в расположении лючков, антенн и т. д. ведут к изменению обтекающих потоков. Но Су-35 выкатывали к очередному «съезду партии». Из-за этого разбираться в алгоритме, ждать его доводки было некогда, и все три участвовавших в испытании самолета сильно отличались друг от друга. К примеру, на Су-35 с бортовым номером 902 левый и правый борта вообще разные», – продолжил собеседник. По словам другого инженера-авиастроителя, ОКБ Сухого отказалось от услуг ЦАГИ, прописав свой более простой алгоритм для двигательной автоматики, только чтобы поднять в воздух машину. «Их сразу предупредили, что ничего хорошего не получится и к сложной математике придется вернуться. С алгоритмом «Сухого» можно научить самолет летать «блинчиком», но сложные маневры, сверхзвуковые полеты и применение вооружения невозможно», – отметил он. В 2008 году первый Су-35 с уникальной системой и алгоритмом разработки ОКБ Сухого поднялся в воздух. По словам высокопоставленного представителя одного из военно-промышленных объединений, интегрировать СИ ВСП-35 и электронные мозги разработки ОКБ не получилось. «Аэроприбор» отгружает приборы, сдает военпреду по техническим условиям. «Сухой» все собрал, поставил на самолет. Включил и говорит: ваш прибор не работает, идите дорабатывайте. А что дорабатывать, если алгоритм неизвестен производителю «железа»? – пожаловался он. Собеседник издания отметил, что пик проблем пришелся на декабрь прошлого года, когда начали сдавать партию строевых Су-35С для отечественных ВВС. «Все сидели в Комсомольске-на-Амуре, снимали СИ ВСП-35, ставили на стенд, проверяли. Приборы работали, но когда их ставили на борт и сшивали, все переставало работать. Производители системы сразу потребовали, чтобы ОАК дала окончательные прошивки, хотя бы нужные драйверы. Мы же понятия не имеем, что там написали. Одно устройство вообще сгорело», – возмущается он. По его словам, система, аналогичная СИ ВСП-35, прекрасно работает на новейшем боевом вертолете Ка-52: «Никаких нареканий к алгоритму и оборудованию, изделия уже стоят на серийных машинах. Раньше приборы вертолета начинали давать показания только со скорости 50 километров в час. Сейчас же, как в компьютерной игре, даже скорость один километр в час показана. Но для Су-35 ОАК предпочла самостоятельно заниматься высшей математикой». В ОКБ Сухого не отрицают, что с СИ ВСП-35 были большие проблемы, но утверждают, что сейчас они решены. «На изделие и программное обеспечение мы в конце прошлого года получили сертификат. Конечно, сейчас легко говорить, что надо было делать так и так, что алгоритм недоработан. Но в тот момент была необходимость поднимать самолет, а ЦАГИ на каждое исправление требовал много времени и не слишком мало денег. Учтем, что финансируются работы по Су-35 за счет коммерческого кредита, полученного в банке, причем не под государственные гарантии», – пояснил высокопоставленный сотрудник ОКБ. Он добавил, что алгоритм прописали сами сотрудники конструкторского бюро. Сейчас «Сухой» все же заказал работу ЦАГИ, но, как отметил собеседник, на отдаленную перспективу: «С 2008 года мы набирали эмпирический материал, совершенствовали алгоритм. Хотим теперь поэкспериментировать с установкой самих датчиков. Места, предложенные ЦАГИ, оказались неоптимальными. Сейчас у нас есть самолет-лаборатория для таких исследований. Мы в ОКР еще два года и только в 2015-м выйдем на государственные испытания, так что время есть». Happy end? «Долгое время наши ВВС не могли себе позволить современные самолеты и ограничивались лишь модернизацией уже имеющихся бортов. Сейчас задача – как можно быстрее обновить весь авиационный парк, но решить это традиционными способами не получится», – рассказал «ВПК» офицер главкомата ВВС, участвующий в работах по Су-35. По его данным, пока идет подготовка к передаче самолетов 23-му иап, летчики ОКБ Сухого, 929-го ГЛИЦа и 4-го ЦПА разрабатывают первичную программу. «Передача – дело не простое. Пока поставим борта на учет в технико-эксплуатационную часть, проведем по всем документам, будет готова методичка для летчиков. Там нет ничего сложного. Взлет-посадка, полет по маршруту и простой пилотаж. Возможны элементы перехвата», – пояснил он и заметил, что шесть возращенных в прошлом году на завод Су-35 пройдут модернизацию. Эти машины, выпущенные в 2012-м, не привлекались к испытательным полетам, но пилоты из 4-го ЦПА получили на них первые допуски. «Принято решение сделать основными самолеты облика 2013 года. Из шести модернизирующихся бортов четыре нынешней весной пойдут в 4-й ЦПА для отработки более сложной программы боевой подготовки и наставления по боевому применению. А когда Липецк закончит работу, дземгинские пилоты уже освоят первичную программу», – сказал офицер. Примечательно, что Су-35 будут передаваться в серо-голубом камуфляже, опробованном на Су-30СМ в забайкальской Домне, вместо ставшего за несколько лет привычным «баклажана». В общем, самолет вышел из полосы неудач и перестал быть «нелетающим». Сотрудники ОКБ сделали все, что могли, показали высокий профессионализм, подняв в воздух по сути за свои деньги сложную и перспективную машину, добились неплохих результатов. Но история Су-35 показывает все проблемы, ежедневно ухудшающие и без того не лучшие отношения между отраслевыми производителями и разработчиками. «Су-35 стал первой ласточкой схемы, в которой Михаил Погосян поручил комплексировать борт не профильным предприятиям, которые этим занимались, а самому себе (то есть ОАК. – Прим. «ВПК»). «Сухой» создал специализированное подразделение и начал сам проектировать. Компания раньше занималась общей разработкой самолета, конструкции фюзеляжа, прочностными вещами, а тут занялась математикой», – говорит представитель ОПК. Современная мировая тенденция авиационного производства заключается в правиле «интегрируем интегрируемое». Разработчики сами пишут алгоритмы и соединяют подсистемы. Компании «Эрбас», «Локхид Мартин» и другие гиганты выступают в роли финального упаковщика, сшивая уже готовые системы в единый борт. Но в России из-за ведомственных амбиций профильные институты, конструкторские бюро с многолетним опытом и культурой работы, формируемой десятилетиями, часто оказываются выброшенными из кооперации. Разработка современных самолетов не допускает спешки. Шеф команды летчиков-испытателей F-35 подполковник Хэнк Гриффитц еще в 2011 году, комментируя медленные темпы продвижения программы полетов по достигнутым скоростям, отметил: «Мы движемся вперед детскими шажками, чтобы быть уверенными, что наша аэрометрическая система соответствует нашим ожиданиям». По-видимому, Соединенные Штаты недостаточно богаты, чтобы экономить на качестве летных испытаний и отработки изделий. История Су-35 очень поучительна. Казалось бы, невозможно представить, что новейший истребитель разрабатывается и производится под коммерческий кредит. Но еще 29 декабря прошлого года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в своем выступлении указал, что руководство ОАК предоставляло предприятиям в виде займов под проценты деньги, выделенные на реализацию проектов строительства гражданских воздушных судов отечественного производства, вместо того чтобы безвозмездно вносить их в уставный капитал обществ. Все собеседники издания отметили один важный факт. Если сейчас не наладить эффективное научное и практическое взаимодействие между авиастроителями, производителями двигателей, приборов, систем авионики и др., то выделенные на ПАК ФА средства уйдут в никуда, а работы затянутся на неопределенное время. Если на уровне инженеров-разработчиков взаимопонимание и уважение есть, то CEO и другие топ-менеджеры предпочитают действовать, как показывает проведенная генпрокуратурой проверка, не считаясь с очевидной целесообразностью, ставя во главу угла получение прибыли любой ценой. В этой ситуации хочется пожелать разработчикам и производителям авиационной продукции закончить свою работу и поставить Военно-воздушным силам России надежные и современные машины. Автор Алексей Рамм Первоисточник

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Су-35 |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Су-35С Многоцелевой истребитель | ezup | Крылья страны | 0 | 30.11.2018 00:37 |

| Су-30 Многоцелевой истребитель | ezup | Крылья страны | 0 | 28.11.2018 01:07 |

| Як-17 Многоцелевой истребитель | ezup | Крылья страны | 0 | 05.10.2018 01:11 |

| МиГ-9 Многоцелевой истребитель | ezup | Крылья страны | 0 | 05.10.2018 00:49 |

| Як-141 Многоцелевой истребитель с ВПП | ezup | Истребители | 3 | 11.12.2012 12:18 |

Линейный вид

Линейный вид