|

|

#1 |

|

|

О «болячках» знаменитого американского «Хищника» Эта некогда широко разрекламированная крылатая машина не вызывает особого восхищения у военных аналитиков и авиационных экспертов. Почему? Ответ – в публикуемых ниже материалах двух постоянных авторов «ВПК». Самый дорогой и самый бесполезный истребитель в мире На предприятии компании Lockheed Martin в Мариетте (штат Джорджия) в середине декабря прошлого года состоялась выкатка последнего, 187-го серийного самолета F-22 Raptor («Хищник»), собранного для американских военно-воздушных сил. Он пройдет серию заводских и государственных испытаний, а затем поступит на вооружение ВВС США, в авиапарке которых будет насчитываться 185 истребителей этого типа. Чем возмущен сенатор Маккейн? Raptor с бортовым номером 4195 намечено передать военным в начале нынешнего года. В Соединенных Штатах в общей сложности были собраны 195 «Хищников», включая восемь прототипов. За шесть лет службы в ВВС разбились два F-22. После закрытия производства эти самолеты пройдут через несколько среднесрочных программ усовершенствования. В настоящее время завершается модернизация в рамках программы Increment 3.1. Истребители оснащаются радаром с синтезированной апертурой, а также получают возможность применять малокалиберные бомбы GBU-39B (SDB). Кроме того, на машины устанавливается новое оборудование радиоэлектронной борьбы. В конце ноября 2011 года Lockheed Martin заключил контракт с Пентагоном на дальнейшую модернизацию (сумма сделки – 7,4 миллиарда долларов), подробности которой не раскрываются. По словам руководителя программы F-22 Джеффа Бабионе, в 2014–2016 годах машины будут доведены до версии Increment 3.2A. На этом этапе предусмотрено лишь обновление программного обеспечения. Благодаря следующему улучшению – Increment 3.2B – в 2017–2020 годах самолеты смогут применять новые виды вооружения. В общем, история F-22 с передачей ВВС последнего «Хищника» не закончится. Машина продолжит участие в авиасалонах, военных учениях и межконтинентальных перелетах. Но главную свою задачу – завоевание превосходства в воздухе в ходе боевых действий – этот самолет, вероятно, так никогда и не выполнит, навсегда оставшись в памяти знатоков авиационной техники как беспримерно дорогой и бесполезный истребитель в мире. «Хищник», находящийся на вооружении американских ВВС уже шесть лет, еще не применялся ни в одной военной операции и, за редкими исключениями, не покидал пределов Соединенных Штатов. Пентагон ранее пояснил, что в настоящее время просто не существует задач для этой машины – для войн в Ираке, Афганистане или Ливии истребитель завоевания превосходства в воздухе просто не нужен. Да и в перспективе, по всей видимости, он тоже не пригодится – США еще не объявляли о планах ведения боевых действий против страны, обладающей развитой авиацией, где возможности F-22 могли бы пригодиться. В целом же на счету самого совершенного американского самолета имеется лишь пара сотен условно сбитых на маневрах машин «врага». Без потерь со стороны самих Raptor. Кстати, изначально ВВС США хотели приобрести 750 «Хищников», однако вслед за распадом СССР и исчезновением сильного противника, а также резким сокращением оборонного бюджета количество запланированных к покупке истребителей было уменьшено. В 2010 году Пентагон решил принять на вооружение только 187 F-22 и прекратить финансирование производства этих самолетов в 2012-м. Согласно расчетам Главного контрольного управления США, опубликованным в апреле прошлого года, общая стоимость программы создания и закупки F-22 – 77,4 миллиарда долларов. При этом цена одного самолета в 2010-м достигла 411,7 миллиона. В июле 2009-го командование ВВС США объявило, что один час полета «Хищника» обходится американской казне в 44 тысячи долларов. Аппарат же министра военно-воздушных сил назвал другую цифру – 49,8 тысячи. Так что не случайно 15 декабря 2011 года Джон Маккейн, член комиссии верхней палаты конгресса США по вооруженным силам, заявил: на Raptor впустую были потрачены миллиарды долларов налогоплательщиков. «F-22 благополучно может стать самой дорогостоящей ржавеющей королевой ангара за всю историю современной авиации», – отметил сенатор. Трагический полет 16 ноября 2010 года на Аляске потерпел катастрофу Raptor с бортовым номером 06-4125. ЧП послужило основанием для масштабного расследования, которое ВВС США завершили только в декабре 2011-го. Долгое время считалось, что причиной падения «Хищника» стала гипоксия, которую испытал пилот из-за отказа бортовой системы генерации кислорода. Согласно выводам Комиссии по расследованию летных происшествий (AIB) ВВС США, несмотря на то, что в упавшем истребителе в полете отказало множество устройств, в катастрофе виноват летчик, не сумевший вовремя включить резервную систему подачи дыхательной смеси и переставший следить за поведением машины. Самолет, приписанный к 525-й эскадрилье 3-го авиакрыла (база «Эльмендорф-Ричардсон», штат Аляска), разбился в 160 километрах от Анкориджа в ходе выполнения тренировочного полета. Пилот Джеффри Хэни не успел катапультироваться и погиб. AIB установила, что в 19 часов 42 минуты 18 секунд по местному времени (7.42 утра 17 ноября по Москве) на F-22 произошел отказ системы, отвечающей за забор воздуха из камеры компрессора двигателя и дальнейшую его подачу во вспомогательные системы. Вслед за этим летчик начал снижение и уменьшил тягу двигателя до нуля. В 19 часов 42 минуты 53 секунды самолет начал вращение вокруг продольной оси и пикирование, а в 43 минуты 24 секунды Джеффри Хэни предпринял неудачную попытку выровнять истребитель и вывести его из пике. Спустя еще три секунды Raptor врезался в землю на скорости в 1,1 числа Маха (около 1,3 тыс. км в час). Вращение F-22 тогда составляло 240 градусов, а угол тангажа был отрицательным – минус 48 градусов. В результате сбоя системы забора воздуха из камеры компрессора на самолете последовательно отказали или отключились системы создания искусственного климата (ECS), рециркуляции воздуха (ACS), поддержания внутрикабинного давления (CPS), а также бортовые системы генерации инертных газов (OBIGGS) и кислорода (OBOGS). Указанные устройства перестали функционировать в тот момент, когда бортовой компьютер отключил оборудование забора воздуха из компрессора и перекрыл подачу воздуха в связанные системы. Эта процедура является стандартной и производится во избежание пожара, система остается отключенной вплоть до момента посадки. В случае отказа упомянутой системы бортовая информационно-предупреждающая система (ICAWS) подает сигнал о неполадке за 30 секунд до отключения засбоившего устройства. В соответствии со стандартной процедурой, услышав предупреждающий сигнал, пилот должен переключиться на резервную систему подачи дыхательной смеси (EOS) и увести самолет на посадку на ближайшую базу. Эти же действия летчик обязан проделать и в том случае, если начинает испытывать удушье или недомогание. Этого, однако, не произошло. В полете ICAWS сработала штатно, и бортовой компьютер отключил подачу воздуха. Спустя пять секунд после этого отключились OBOGS и OBIGGS, что могло послужить причиной удушья пилота, а затем через 50 и 60 секунд отказали системы поддержания внутрикабинного давления и создания искусственного климата. Цепной отказ систем начался, когда самолет находился на высоте 5,8 тысячи метров. По данным AIB, Хэни начал испытывать трудности с дыханием и отвлекся от управления самолетом, перестав обращать внимание на его поведение и приборы. Предположительно, летчик сосредоточился на восстановлении подачи дыхательной смеси в маску. В пользу этого говорит тот факт, что после начала пикирования истребителя и практически вплоть до столкновения с землей на управление F-22 не подавалось никаких команд. Впрочем, комиссия допустила, что пилот мог потерять пространственную ориентацию и по этой причине не пытался выровнять машину. При этом возможность потери летчиком сознания комиссия исключила – на момент отказа OBOGS в крови Хэни было достаточно кислорода. Кроме того, истребитель очень быстро снизился до высоты, на которой можно дышать без маски. Виновник объявлен, причины спорные После катастрофы специалисты ВВС и компаний-производителей различных систем провели анализ обломков и обнаружили в OBOGS следы угарного газа, а также молекулы авиационного топлива JP-8. Военные медики пришли к заключению, что концентрация угарного газа в дыхательной смеси была крайне мала и не могла привести к гипоксии. Топливо же, концентрация которого оказалась велика, могло попасть в OBOGS уже после столкновения с землей. При осмотре места падения были обнаружены треснувшие топливные баки, из которых вытекло горючее. OBOGS оснащается твердотельным химическим анализатором, однако бортовой компьютер не получал сигнала о значительном изменении состава дыхательной смеси. Анализ останков пилота показал, что его не отравили, он был здоров и не принимал лекарств или наркотиков. При медицинском обследовании персонала, отвечавшего за планирование полета и техническую подготовку самолета, у двух человек в крови обнаружили лекарственный препарат, который, впрочем, те принимали по предписанию врача, а действие лекарства не могло сказаться на качестве работы. В ходе расследования в качестве возможной причины катастрофы также рассматривалась возможность потери пилотом сознания из-за перегрузки. В полете истребитель выполнял маневр разворота, при котором перегрузка достигала 2,5 G. Но на предшествовавших тренировках уровень выносливости Хэни определили в 4,8 G. Перегрузка в момент, когда летчик предпринял попытку вывести самолет из пике, равнялась 7,5 G, однако она уже в расчет не бралась, поскольку вскоре после этого машина разбилась. Таким образом, согласно выводам AIB, несмотря на цепной отказ целого ряда систем, в катастрофе виноват пилот. ВВС сообщили о неправильном управлении летчиком в сложной ситуации, хотя он и был хорошо подготовлен (Хэни совершил 21 вылет продолжительностью 29,7 часа на протяжении 90 дней до катастрофы). Между тем некоторые пилоты F-22 утверждают, что кольцо включения резервной системы подачи дыхательной смеси расположено крайне неудобно – в нижней левой части кресла. Возможно, Хэни намеревался включить резервную систему, попытавшись дотянуться до нужного кольца (его необходимо потянуть вверх для активации EOS). В пользу этого предположения говорит тот факт, что самолет вошел в пике, начал осевое вращение, а тяга двигателей снизилась до нуля. На земле был поставлен эксперимент, в ходе которого один из пилотов ВВС США также попытался задействовать резервную систему, в результате чего отклонил ручку управления самолетом от себя и ослабил давление на педали. AIB ознакомилась с этими доводами, но во внимание их не приняла, сославшись на избыточность инструментальных данных, полученных с бортового самописца. Они были сочтены исчерпывающим доказательством вины пилота. Меры приняты Хотя F-22 разбился 16 ноября 2010 года, полеты истребителей были приостановлены 3 мая 2011-го. К этому времени в комиссии, занимавшейся расследованием катастрофы, возобладало мнение, что причиной падения «Хищника» стали отказ OBOGS и гипоксия, которую начал испытывать Хэни. После чего системы генерации кислорода проверялись и на многих других самолетах и вертолетах вооруженных сил США, однако каких-либо неполадок обнаружено не было. F-22 разрешили возобновить полеты 20 сентября прошлого года. Расследование, связанное с неправильной работой OBOGS, проводилось не впервые. В 2009 году выяснилось, что в период с июня 2008 года по февраль 2009-го были зафиксированы девять случаев гипоксии пилотов F-22. Запрета на выполнение полетов тогда не последовало. Чем завершилось разбирательство, также неизвестно. Позже, с апреля по ноябрь 2010 года имели место еще пять случаев гипоксии, которые, впрочем, не привели к серьезным последствиям. В октябре 2011-го статистика пополнилась еще одним случаем кислородного голодания, после чего полеты F-22 вновь приостановили – на сей раз на неделю. Ответа на вопрос, что же послужило причиной гипоксии в 15 документально зафиксированных случаях, AIB так и не дала. Каждый раз проводилось обследование пилотов. В крови некоторых из них были обнаружены продукты горения полиальфаолефина (входит в состав антифриза), молекулы моторного масла и пропан. В середине 2011 года командование ВВС США высказало предположение, что на северных базах пилоты зимой запускали двигатели истребителей, находясь еще в ангаре. В результате газы, образующиеся от сгорания топлива, накапливались в помещении и втягивались в систему циркуляции воздуха машины, медленно отравляя летчика. Будет ли и дальше проводиться расследование, пока не известно. Оснований для его продолжения теперь, получается, больше нет – установлено, что в катастрофе виноват пилот, а не машина. Кроме того, компания Lockheed Martin, производитель F-22, в настоящее время по контракту с ВВС США занимается поиском причин возникновения удушья пилотов и их исправлением. Можно сказать, что все меры по предотвращению катастроф, подобных прошлогодней, приняты. Вот тебе и американское качество Впрочем, эта трагедия на авторитете первой серийной машины пятого поколения сказалась слабо – он был, по мнению специалистов, подорван много раньше. Так, в феврале 2010-го ВВС США на некоторое время приостановили полеты всех «Хищников» – выяснилось, что корпус самолета неустойчив к воздействию влаги и легко поддается коррозии. Она на истребителях обнаруживалась и прежде, но в данном случае оказалось, что система отвода лишней влаги от фонаря F-22 конструктивно плоха и со своей задачей не справляется. В результате ржавчина появлялась на некоторых элементах фонаря и даже внутри кабины, что могло послужить причиной неполадок системы катапультирования. В 2009 году ВВС США в качестве эксперимента направили 12 истребителей Raptor с Аляски на базу Андерсен на Гуаме. Дождливая погода на острове оказалась немилосердной к боевым машинам, и вскоре выяснилось, что в условиях повышенной влажности электронные системы самолетов работают нестабильно, а система охлаждения вычислительных компонентов просто отказывается служить. Был ли исправлен этот недочет, неизвестно. Зато с тех пор F-22 во влажном климате больше ни разу не применялся. В том же году бывший инженер Lockheed Martin Дэррол Олсен обвинил американскую компанию в создании бракованного F-22. По данным Олсена, на самолеты наносилось несколько лишних слоев покрытия, чтобы истребитель мог пройти все необходимые радиолокационные тесты. Брак же заключается в том, что радиопоглощающее покрытие без особого труда стирается с фюзеляжа под воздействием воды, масла или топлива. В Lockheed Martin обвинения Олсена отвергли, заявив, что при производстве самолета используются стойкие и качественные радиопоглощающие материалы. Двумя годами ранее была выявлена забавная неполадка в бортовом компьютере «Хищников». В феврале 2007-го ВВС США решили впервые вывести эти истребители за пределы страны, перегнав несколько машин на базу ВВС Кадена на Окинаве. Звено из шести F-22, вылетевших с Гавайев, после пересечения 180-го меридиана – международной линии перемены дат – полностью лишилось навигации и частично связи. На базу ВВС на Гавайях истребители вернулись, визуально следуя за самолетами-заправщиками. Причиной неполадки стала ошибка в программном обеспечении, из-за которой произошел сбой в работе компьютера при смене времени. И это только те неполадки, о которых ВВС США или Пентагон объявляли официально. При этом не исключено, что существуют и скрываемые недостатки самолета. Например, о случаях с бомбардировщиками B-2, когда растрескивалась металлическая панель в хвостовой части самолета между двигателями, стало известно только после того, как инженеры Northrop Grumman нашли способ исправить положение. Василий Сычев Построили, поэксплуатировали и… Прослезились Когда в декабре минувшего года из цеха завода корпорации «Локхид Мартин» был выкачен последний истребитель F-22, руководитель этого предприятия, расположенного в городе Мариетте штата Джорджия, Шан Купер подчеркнул на торжественной церемонии: «Реализация программы шла весьма непросто, но все специалисты, занятые в ней, наглядно продемонстрировали, что могут успешно строить самый современный самолет в мире». Американским конструкторам, инженерам, рабочим действительно есть чем гордиться – многоцелевой истребитель Raptor («Рэптор» – «Хищник») стал первым в мире самолетом пятого поколения, подтвердив ведущий статус американского авиапрома в мире. Наглядным показателем успеха может служить хотя бы тот факт, что в России только идут испытания аналогичных опытных машин, а в Китае и вовсе лишь недавно поднялся в воздух первый прототип аналогичного истребителя. «Рэптор» – высокотехнологичный образец вооружения, чрезвычайно необходимый для проецирования силы, осуществления сдерживания и обеспечения безопасности Соединенных Штатов и их союзников», – подчеркивает вице-президент «Локхид Мартина» и руководитель программы F-22 в корпорации Джефф Бабионе. Правда, обошлось американцам подтверждение высокого статуса в копеечку... Вдобавок в начале 2011 года представители ВВС и авиационной промышленности США заявили: на модернизацию парка «Хищников» в течение нескольких лет будет ассигновано около 16 миллиардов долларов. Следовательно, можно предположить, что в перспективе расходы по программе F-22 достигнут 100 миллиардов долларов, а то и превысят эту отметку. Из-за весьма приличной стоимости летного часа «Рэптора» в запрос по бюджету на 2012 финансовый год командование ВВС США даже внесло пункт о сокращении учебных часов на подготовку летчиков для F-22 на треть с целью снизить затраты на эксплуатацию истребителей. Официальный старт программе F-22 был дан в 1991 году, когда корпорация «Локхид», объединившаяся четырьмя годами позже с «Мартин Мариетта», оказалась победителем в тендере ВВС США на перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения и получила первый контракт от Пентагона. Программа стала стратегически важной для самого концерна, но особенно для завода в Мариетте, назначенного ответственным за конечную сборку самолетов (в реализации программы также принимали участие предприятия «Локхид Мартина» в Форт-Уорте, штат Техас, и Палмдейле, штат Калифорния). На пике программы – в 2005 году в ней были заняты около 5600 сотрудников корпорации, включая 944 работника на заводе в Мариетте, но на декабрь 2011-го эти показатели составили соответственно 1650 и 930 человек. Со следующего года начнутся очередные сокращения специалистов, работающих по теме «Рэптора», которых перебросят на другие проекты, включая F-35. Впрочем, предприятию в Мариетте серьезных кадровых изменений опасаться не стоит – не менее 600 сотрудников завода потребуются ежегодно для обеспечения технической поддержки «Хищников», эксплуатирующихся в строевых частях американских ВВС. Кроме того, в начале января сего года командующий ВВС США генерал Нортон Шварц заявил, что оснастка на заводе компании-производителя будет законсервирована и в случае необходимости последняя сможет возобновить выпуск F-22 по цене примерно 200 миллионов долларов за машину. Сегодня F-22 постоянно дислоцируются на военно-воздушных базах Лэнгли (штат Вирджиния), Элмендорф (штат Аляска), Холломан (штат Нью-Мексико) и Хикам (Гавайи). Авиаэскадрильи, имеющие на вооружении F-22, на ротационной основе базировались и на ВВБ Кадена (Япония), Неллис (США, штат Невада), «посещали» ОАЭ и Южную Корею. Однако, как и в случае с любым другим высокотехнологичным образцом вооружения, военной и специальной техники, программу F-22 неизбежно ожидали неудачи. Только начиная с 2005 года, когда «Рэптор» был официально поставлен на вооружение ВВС США, с истребителями произошли десятки аварий различной сложности, в том числе пять крупных, а также две катастрофы, в ходе которых погибли два человека. И это с учетом, что самолет еще даже не попал на войну. В июне 2011 года даже было принято решение приостановить сборку и поставки «Хищников» до окончательного расследования причин происшествий и внесения необходимых изменений в соответствующие системы самолета. А после того как в ноябре 2010 года разбился F-22, который пилотировал 31-летний капитан Джеффри Хэни, были запрещены «активные» полеты на высотах ниже 25 000 футов (около 7620 м). Расследование данной катастрофы шло более полугода и завершилось в июле 2011-го, но его результаты командование ВВС США обнародовало только в середине декабря 2011 года. Виновником был признан летчик. Однако решение комиссии, возглавлявшейся бригадным генералом Джеймсом С. Брауном, вызвало ряд вопросов у экспертов, которые особо подчеркнули, что командование ВВС США слишком часто выставляет виновниками авиакатастроф пилотов, опуская факты отказа оборудования или программного обеспечения, способствовавшие возникновению чрезвычайных ситуаций. В частности, в интервью газете «Лос-Анджелес таймс» независимый военный эксперт Уинслоу Т. Уилер отметил: обвинять летчика в том, что он не смог правильно отреагировать на проблему с воздухозаборниками, все равно, что возлагать вину на водителя в том случае, когда возникла неисправность с тормозами и водитель на огромной скорости рухнул с обрыва. Следует также напомнить о том, что до ноябрьской катастрофы – в феврале 2010 года полеты F-22 также прекращались по причине неполадок – в тот раз с катапультными креслами, а в марте 2008-го у одного из F-22 отслоился и попал в воздухозаборник двигателя кусок радиопоглощающего покрытия. Неудивительно, что на «Рэптор» то и дело обрушивается «дружественный огонь» со стороны критиков в самих США. Однако особенно активным противником программы F-22 выступает небезызвестный нам сенатор Джон Маккейн, республиканец от Аризоны. Он не только заявил недавно на слушаниях по оборонному бюджету на 2012 финансовый год, что «Хищник» является примером бесполезной траты огромных бюджетных средств. Законодатель заострил внимание на том, что ввиду неграмотной реализации программы ВВС США сегодня оказались перед необходимостью тратить сотни миллионов долларов на поддержание в летной годности парка «Рэпторов», а также прилагать огромные усилия для техобслуживания этих машин, которые, по его словам, «ржавеют изнутри». Последнее в значительной степени соответствует истине, поскольку в конце 2010-го представители американского правительства официально объявили о наличии такой проблемы и сообщили, что до 2016 года Пентагон выделит 228 миллионов долларов «на решение вопроса коррозии алюминиевых панелей обшивки» самолета. Причина всех этих бед, по мнению Маккейна, кроется в том, что ВВС приняли F-22 на вооружение без проведения достаточного объема испытаний и без трезвой оценки того, во что обойдется эксплуатация парка «Хищников» в последующие годы. Не правда ли, знакомые нам и так характерные для отечественной практики слова? Автор Василий Сычев, Владимир Щербаков Первоисточник

|

|

|

|

|

#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

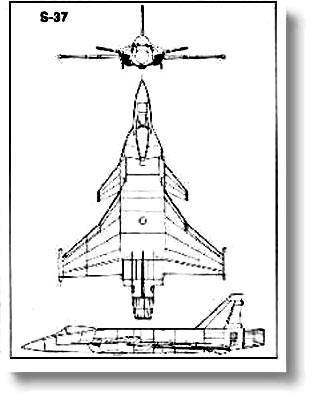

Cамолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным в плане крылом и хвостовым оперением, включающим широко разнесенные, наклоненные наружу кили с рулями направления и цельноповоротные стабилизаторы. Конструкция истребителя соответствует критериям технологии "стелс". Малая радиолокационная заметность обеспечивается за счет малоотражающих форм планера, поверхности которого ориентированы в нескольких строго ограниченных направлениях, а также благодаря применению радиопоглощающих материалов и покрытий. Минимальная ЭПР в курсовой плоскости составляет, по оценкам, приблизительно 0,1 м2. В конструкции планера широко использованы полимерные композиционные материалы (КМ), включая термопластичные (12%) и термореактивные (10%) углепластики. Крыло - кессонное. Первоначально предполагалось выполнить его полностью из КМ, однако в целях повышения боевой живучести половину лонжеронов сделали из металла. По всему размаху крыла имеется отклоняемый носок. Закрылки занимают больше половины размаха. Стреловидность по передней кромке - 42 град. Задняя кромка крыла в большей своей части имеет обратную стреловидность - 17 град. Практически всю ее площадь занимают элероны и флапероны. Сопряжение поворотных и неподвижных поверхностей имеет "рубленые" формы, обеспечивающие снижение радиолокационной заметности. Нижняя поверхность фюзеляжа выполнена плоской. Имеется центральный грузоотсек; еще два отсека малого объема для размещения ракет класса "воздух - воздух" малой дальности размещены по бокам фюзеляжа, непосредственно за воздухозаборником. Кабина летчика имеет беспереплетный фонарь с радиорассеивающим напылением и оборудована модифицированным катапультным креслом ACTS II. Фонарь выполнен из прозрачного поликарбоната. Форма остекления исключает визуальные искажения, так как имеет минимальное число поверхностей двойной кривизны. Во время испытаний на "пти-цеустойчивость" фонарь разрушился, разбив индикатор на лобовом стекле, поэтому в настоящее время поставщик ИЛС фирма "GEC-Маркони" разрабатывает усовершенствованную модель, которая будет не только выдерживать подобные удары, но и, как козырек, прикрывать летчика от набегающего воздушного потока при поврежденном фонаре кабины на скорости до 1100 км/ч. Вертикальное оперение - двухкилевое; кили наклонены наружу на угол 28 град. и снабжены рулями направления. Их стреловидность по передней кромке - прямая (+22,9 град.), по задней - обратная (-22,9 град.). Горизонтальное оперение -цельноповоротное, углы стреловидности соответствуют углам стреловидности крыла. Шасси - трехопорное, с носовым колесом, разработано фирмой "Менаско" и обеспечивает посадку при вертикальной скорости 3,05 м/с. Все стойки - одноколесные. Основные опоры убираются в ниши, расположенные по бокам фюзеляжа, а носовая опора убирается в фюзеляж поворотом вперед. Створки отсеков шасси имеют пилообразные кромки, что способствует снижению радиолокационной заметности. Силовая установка включает два ТРДДФ Пратт-Уитни F119-PW-100 - дальнейшее развитие двигателей семейства F100. ТРДДФ первых серий имеют максимальную статическую тягу 13900 кгс, в массовой серии предполагается ее увеличение до 15900 кгс. Боковые подкрыльевые воздухозаборники двигателей - ромбовидного сечения, нерегулируемые, с S-образными каналами для экранирования компрессоров двигателей. Плоские сопла имеют неподвижные боковые стенки и подвижные верхние и нижние панели, предназначенные для регулирования площади поперечного сечения сопла и отклонения вектора тяги по тангажу на угол от плюс 20 до минус 20 град. В отличие от российского Су-37 они отклоняются только синхронно, что не позволяет использовать УВТ для управления по крену. Благодаря использованию ВСУ G250 существенно повышается боеготовность самолета. Кроме того, обеспечивается возможность повторного запуска двигателя на высотах до 15 км при М=1. Цифровая ЭДСУ фирмы "Лир Астроникс" имеет волоконно-оптические коммуникации. Боковая ручка управления для серийного самолета разработана английской фирмой "GEC Эвионикс". Приводы поверхностей управления фирмы "Смите" - электрические. Имеется система генерирования кислорода (OBOGS) фирмы "Нормалэйр-Гарретт". В состав интегрированного комплекса БРЭО, разрабатываемого под общим руководством фирмы TRW, входят центральная комплексная система обработки данных, комплексная система связи, навигации и опознавания ICNIA и боевой электронный комплекс, включающий: систему РЭБ "Сандерс/Дженерал Электрик" AN/ALR-944; БРЛС "Вестингауз/Тексас Инструменте" AN/APG-77 с высокой разрешающей способностью. Имеются две ИНС "Литтон" LN-100F с лазерными гироскопами. Классификация целей производится по семи параметрам данных (шесть из которых засекречены), в том числе по радиолокационной сигнатуре, а также посредством подсчета количества лопаток первой ступени компрессора с помощью БРЛС. БРЛС AN/APG-77 имеет фазированную активную антенную решетку овальной формы шириной около 1 м, состоящую приблизительно из 1500 твердотельных приемопередающих модулей (длина каждого модуля - 70 мм, высота - несколько миллиметров), в которых используется техника монолитных интегральных схем СВЧ-диапазона. В целях снижения заметности предусмотрены пассивные режимы работы РЛС, обеспечена малая вероятность перехвата сигналов при активных режимах работы БРЛС. Максимальная дальность обнаружения крупных воздушных целей - 270-300 км, целей класса "крылатая ракета" -150 км; наземные подвижные цели могут быть обнаружены на удалении до 70 км. Сектор обзора по азимуту и углу места - +/-60 град., в ближнем воздушном бою он уменьшается до +/-30 град., при этом летчик может изменять угол обзора по вертикали в пределах 10-60 град. В случае попадания цели в зону обзора на дальности менее 18 км станция осуществляет ее автоматический захват и сопровождение. Количество одновременно сопровождаемых целей -20 (по другим данным - 28). Ориентировочная стоимость одной БРЛС -3 млн дол. Кабина летчика оборудована широкоугольным ИЛС с полем обзора 20х30 град. (как и на перспективных российских истребителях), на который выводится полетная, навигационная и прицельная информация, а также информация от объединенной системы опознавания, связи и РЭП. В центре приборной доски расположен основной многофункциональный жидкокристаллический цветной дисплей с размером экрана 203х203 мм, на который выводится синтезированная информация о тактической обстановке. По бокам его, а также снизу расположены три многофункциональных цветных индикатора на жидких кристаллах с размерами экранов 155х155 мм (в типовой конфигурации на левый дисплей выводится детализированная информация о самолетах противника и его средствах ПВО, на правом - решается тактическая задача атаки, на нижний выдаются сведения о состоянии бортового вооружения). В верхней части приборной доски находятся два жидкокристаллических индикатора (75х102 мм), на которые выводятся навигационная и связная информация. Обычные электромеханические приборы в кабине отсутствуют. На РУД и боковой ручке находятся 20 кнопок и кнюпелей управления, имеющих 63 функции, что обеспечивает управление системами без отрыва рук от рычагов управления самолетом. "Рэптор" оснащен терминалом системы автоматизированного распределения информации JTIDS с линией связи Line 16. В перспективе он может быть оборудован помехозащищенной системой обмена данными LPI IFDL (Intra Flight Data Links), обеспечивающей связь с воздушными КП на большом расстоянии. Вооружение. Встроенная пушка Мб 1А2 (длинноствольный вариант пушки М61А1 калибра 20 мм) с боекомплектом 480 снарядов установлена в правой корневой части крыла. В нерабочем положении орудийный порт закрывается специальными створками. В центральном грузоотсеке могут размещаться четыре ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух - воздух" средней дальности с радиолокационным активным самонаведением или шесть усовершенствованных ракет AIM-120C с уменьшенным размахом оперения. В боковых отсеках располагаются две ракеты AIM-9M "Сайдуиндер". Альтернативный вариант вооружения для ведения воздушного боя - четыре УР AIM-9M (AIM-9X) в боковых отсеках и шесть ракет того же типа - в центральном грузоотсеке. На четырех подкрыльевых узлах подвески с укороченными пилонами могут размещаться два ПТБ (на корневых узлах, аналогичны ПТБ самолета F-15) и четыре (на двух спаренных ПУ) ракеты А1М-120А. При выполнении перегоночных полетов на подкрыльевых узлах предполагается подвешивать до четырех ПТБ. Нагрузка на внешних узлах подвески может достигать 2270 кг. Первоначально ударное вооружение самолета будет, вероятно, ограничено КАБ с инерциально-спутниковым наведением JDAM-1000 (450 кг). Суммарный боекомплект на внутренних узлах подвески составит две КАБ, две УР AIM-120C и две AIM-9M. В дальнейшем самолет F/A-22 предполагается оснастить рядом перспективных систем ударного вооружения, находящихся в стадии разработки или исследования. В последнее время наряду с продолжением летных испытаний опытных многофункциональных истребителей Локхид Мартин F/A-22 "Рэптор" программа его разработки сталкивается с серьезными проблемами организационного и финансового характера. В частности, в конце ноября 2002 г. по решению командования ВВС была уволена значительная часть руководства программой создания самолета F/A-22, в том числе бригадный генерал Уильям Джейбур, отвечавший в ВВС за разработку истребителей и бомбардировщиков и бывший в свое время руководителем программы разработки истребителя F/A-22, и бригадный генерал Марк Шеклфорд, назначенный на должность руководителя этой программы в мае 2002 г. Их места заняли, соответственно, бригадный генерал Ричард Льюис, до этого являвшийся директором отделения боевого применения авиации и ПРО при объединенном штабе министерства обороны США, и бригадный генерал Томас Оуэн, бывший в свое время директором программы разработки военно-транспортного самолета Боинг С-17. Фирма "Локхид Мартин" также произвела замены в руководстве программы создания истребителя F/A-22. Был освобожден от своей должности главный менеджер Боб Риарден; его место занял бывший исполнительный директор авиационно-космического отделения фирмы "Локхид Мартин" Ральф Хит. Столь громкие увольнения не производились с 1993 г., когда были сняты со своих постов некоторые высокопоставленные руководители, отвечавшие за разработку самолета С-17. Как сообщили в министерстве обороны США, эти кадровые перестановки связаны с весьма значительным перерасходом средств, размеры которого до сих пор точно не определены. По мнению специалистов, речь может идти примерно о 700 млн. долл., а может быть и о 1 млрд. долл. Командование ВВС признает, что будущее истребителя F/A-22 "Рэптор" в последнее время стало неопределенным, стали даже появляться предложения по аннулированию программы. Ответственный за закупки новой техники для ВВС Марвин Самбур заявил, что "программа разработки истребителя F/A-22 в настоящий момент находится в финансовом тупике, и "Локхид Мартин" вместе с заказчиком должна принять срочные меры для улучшения ситуации". Самбур также сказал, что ему лишь недавно стала доступна реальная картина того, что происходит с данной программой, подчеркнув при этом, что попыток скрыть какую-либо информацию от ВВС не предпринималось. Он сравнил возникшую ситуацию с той, которая привела к прекращению программы создания малозаметного штурмовика Дженерал Дайнэмикс А-12 в 1980-х годах. Вместе с тем, представители ВВС и "Локхид Мартин" настаивают на том, что стоимостной аспект программы был определен еще в конце 2001 г. Один из представителей заказчика, участвовавший в формировании ее бюджета, заявил, что в него была заложена стоимость расширенной программы летных испытаний предсерийных истребителей, которую, однако, не включили в бюджет. Годовая стоимость летных испытаний самолетов F/A-22 составляет 750 млн. долл. Выделение этой суммы весьма критично для будущего всей программы, т. к. до сих пор существуют технические проблемы, которые можно решить только в ходе испытательных полетов, в частности, устранение бафтинга оперения. Но для решения проблемы перерасхода средств, по словам директора управления по закупкам при министерстве обороны США Пита Олдриджа, есть единственный путь - сокращение количества закупаемых самолетов F/A-22. Представители ВВС подчеркивают, что эта мера никак не затронет аспект, связанный с расширением возможностей самолета по поражению наземных целей. Несмотря на то, что оптимисты часто приводят в качестве примера успешного решения проблемы перерасхода средств программу разработки самолета С-17, где был применен принцип конкуренции, руководство министерства обороны выступает категорически против использования в программе истребителя F/A-22 элементов конкуренции. Это связано, в первую очередь, с тем, что все ключевые технологические процессы, системы и подсистемы истребителя разрабатываются фирмой "Локхид Мартин" на безальтернативной основе. Ее руководство заявляет о потенциальной возможности производства не менее 300 серийных самолетов, но в свете политики сокращения закупок это количество становится все более призрачным. Уже имеется информация, что ВВС планируют закупить 295 истребителей, но, скорее всего, и эта цифра будет пересмотрена в сторону уменьшения. В связи с ростом цены самолета вместо 23 истребителей F/A-22, которые ВВС планировали закупить в 2003 ф.г. (средства на это уже были выделены), планируется приобрести 21 самолет. В настоящее время, когда ведутся летные испытания предсерийных самолетов, внедрение конкуренции не даст никаких положительных результатов. В случае же аннулирования программы будут потеряны уже вложенные колоссальные средства. Таким образом, признал Самбур, будущее истребителя F/А-22 "Рэптор" становится все более неопределенным, заявив, что его разработка оказалась "гораздо более хрупкой". ВВС заявили, что пока не планируют принимать какие-либо карательные меры против "Локхид Мартин" или ее субподрядчиков, отмечая, что, допустив перерасход, фирма и так достаточно наказала себя в финансовом отношении. В ответ на это представители фирмы обязались заняться изысканием дополнительных путей сокращения стоимости НИОКР и производства самолетов. Единственное направление, финансирование которого пока оставлено неизменным, связано с разработкой модификаций систем самолета, направленной на дальнейшее расширение его возможностей. Но эти модификации реально станут внедряться не ранее 2004 ф.г., а в настоящий момент фирма не располагает свободными инженерными кадрами, которые могли бы начать работать по данной тематике, что может привести к дополнительному перерасходу в размере 140 млн. долл. В связи с возможным сокращением закупок истребителей F/A-22 руководство ВВС задумалось о дальнейшей судьбе парка устаревающих самолетов F-15C. Количество этих самолетов, оставляемых в строю, увеличено до 200 единиц. Планируется также их модернизация, в частности, установка БРЛС AESA с АФАР, разработанной для ударного истребителя Локхид Мартин F-35. В декабре 2002 г. комиссия ВВС тщательно изучила все аспекты проблемы перерасхода средств по программе истребителя F/A-22 и представила руководству министерства обороны отчет с рекомендациями. Детали этого отчета пока неизвестны, но, по словам Самбура, смена руководителей программы не сможет полностью устранить перерасход, а лишь свести его к минимуму. В отчете фигурирует не какая-то конкретная цифра этого минимума, а лишь максимальное и минимальное ожидаемое значение перерасхода - 1 и 0,69 млрд. долл. Основными причинами перерасхода средств на летные испытания являются бафтинг оперения и нестабильность работы БРЭО. Сумма, дополнительно ассигнованная на решение этих проблем, оказалась недостаточной из-за недооценки степени серьезности дефектов. В настоящее время специалисты не готовы определить, сколько денег еще потребуется. Сейчас в ВВС сформирована группа, занятая разработкой эффективных мер по снижению стоимости летных испытаний. В частности, предлагается ускорить подготовку обновленной версии программного обеспечения работы БРЭО, которая позволит подготовить самолеты к первому этапу испытаний боевого комплекса, в частности, осуществлять работу системы распределения тактической информации JTIDS в режиме приема и применять КАБ JDAM. Испытания боевого комплекса предполагается начать в августе - сентябре 2003 г. Наряду с этим группа категорически против сокращения объемов программы летных испытаний, хотя проблемы с бафтингом и программным обеспечением отодвигают срок окончания доводки самолета с марта 2004 г. на ноябрь 2005 г. Сбои в работе программного обеспечения ведут к систематическим отказам различных систем с периодичностью в 3-4 ч, правда, эти отказы, по словам испытателей, не влияют на безопасность полетов. В настоящее время разработчикам программного обеспечения поставлена задача довести время безотказной работы БРЭО до 10 ч. Бафтинг оперения на истребителе F/A-22 был впервые отмечен в июле 1999 г., но лишь сейчас стала ясна его причина. Оказалось, что его причиной являются мощные вихревые жгуты, генерирующиеся на стыке верхней кромки воздухозаборников двигателей с фюзеляжем. Эффект усиливается из-за наличия другой пары вихревых жгутов, образующихся в корневой части крыла, так как при определенных условиях эта пара направляет первую непосредственно на стабилизатор и кили. Для сбора информации о поведении самолета в режиме бафтинга, испытатели разработали специальный маневр, получивший наименование "Зорх" (Zorch manoeuvre), во время которого истребитель набирает высоту 15250 м на режиме максимального форсажа, затем выполняет переворот на 180 с последующим пикированием и выполнением серии "бочек". Каждый такой маневр выполняется в течение 45 с. Оказалось, что бафтинг возникает при углах атаки более 1800 и числах М=0,5-0,6 на высотах менее 6100 м и числах М=0,6-0,9 на высотах 1500-7000 м. Частота колебаний лежит в районе 30 Гц при малых скоростях и в диапазоне 40-60 Гц - при больших скоростях. Для борьбы с бафтингом было предложено несколько решений, в частности, установка аэродинамических гребней на верхней поверхности воздухозаборников для разрушения вихревых жгутов. Однако для этого потребуется усиление конструкции; кроме того, установка гребней повлечет увеличение ЭПР самолета. Другие варианты предусматривают изменение режимов отклонения предкрылков и рулей направления на режимах, при которых может появиться бафтинг. Положительную роль для устранения бафтинга может сыграть открывание створок боковых отсеков, предназначенных для размещения вооружения. Представители ВВС высказываются за введение демпферов бафтинга в канал управления рулями направления при одновременном усилении их конструкции деталями из титана. Некоторые изменения для устранения бафтинга были внедрены в конструкцию восьмого предсерийного самолета F/A-22, испытания которого запланированы на 2003 г.  Исследования облика тактического боевого самолета, предназначенного для замены истребителя четвертого поколения "Макдоннелл-Дуглас" F-15 "Игл", начались в США еще в 70-х. Они велись как научными центрами ВВС, так и предприятиями авиационной промышленности. В рамках этих чисто "бумажных" НИР рассматривались самые различные, порой весьма экзотические, концепции, аэродинамические схемы "утка" и "триплан", крыло обратной стреловидности и адаптивное, система управления вектором тяги и т.п. При этом изучалась широкая гамма возможных типов летательных аппаратов. В 1980 году, после прихода к власти Рональда Рейгана, взявшего курс на ускоренную модернизацию американского военного потенциала, работы приобрели большую конкретность. Сближению позиций промышленности и заказчика способствовала неофициальная встреча ведущих специалистов авиастроительных фирм и руководства ВВС, проведенная на авиабазе "Анагейм" (Калифорния) в октябре 1982 года. В ходе дискуссии начал вырисовываться облик самолета в "весовой категории" 27-36 т с радиусом действия 1100-1500 км (т.е. почти как у Су-27), предназначенного для решения двух основных задач: поражения наземных целей и завоевания превосходства в воздухе. В число ключевых требований к нему вошли сверхзвуковая крейсерская скорость, малая радиолокационная и тепловая заметность, возможность эксплуатации с коротких (460 м) ВПП, повышенная маневренность на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, эффективность в дальнем ракетном воздушном бою. К работам над новым истребителем, получившим обозначение ATF (Advanced Tactical Fighter - усовершенствованный тактический истребитель), подключились семь наиболее авторитетных фирм, специализирующихся в области военного самолетостроения - "Боинг", "Дженерал Дайнэмикс", "Грумман", "Локхид", "Макдоннелл-Дуглас", "Нортроп" и "Рокуэлл". В 1983 году требования к программе ATF были существенно пересмотрены: ударные задачи исключили из спецификации и самолет был полностью переориентирован на борьбу с воздушным противником. Это объяснялось результатами исследований, проведенных ВВС: было доказано, что проще и дешевле модифицировать в ударные самолеты уже имеющиеся истребители четвертого поколения типа F-15 или F-16. Отчасти на изменение требований повлияло и появление в СССР истребителей Су-27 и! МиГ-29, реальные характеристики которых оказались выше, чем ранее предполагалось американцами. Теперь создатели ATF нацеливались на достижение более высокой маневренности, необходимой для достижения превосходства в ближнем воздушном бою (американские летчики хорошо запомнили уроки Вьетнама, где воздушный бой на больших дистанциях, как правило, переходил в ближний маневренный воздушный бой, который и решал исход схватки). В жертву идолу маневренности приносились многофункциональность и взлетно-посадочные характеристики. В 1983 году для руководства программой ATF на авиабазе ВВС "Райт Паттерсон" был образован специальный отдел, который возглавил полковник Альберт С.Пиччирилло - "крестный отец" ATF, а в сентябре 1995 года ведущим авиастроительным фирмам был разослан официальный запрос-приглашение на участие в конкурсе проектов. В октябре 1986 года ВВС объявили о выходе "в финал" фирм "Локхид" (в кооперации с "Боингом") и "Нортроп" (в связке с "Макдоннелл-Дуглас"), которые получили контракты на постройку "демонстрационных" самолетов YF/A-22 и YF-23. По результатам сравнительных испытаний этих машин и должен был определиться прототип американского "истребителя XXI века". Оба самолета имели нормальную аэродинамическую схему. YF/A-22 выглядел немного консервативно и по своей компоновке напоминал "классический" истребитель четвертого поколения F-15. Для снижения радиолокационной заметности планер самолета имел "оребрение", характерное и для первого локхидовского "стелса" - легкого бомбардировщика F-117. Другой претендент, YF-23, обладал более футуристической внешностью. Его основные особенности - ромбовидное крыло, имевшее одинаковый угол стреловидности (40 град.) по передней и задней кромкам; вместо раздельного вертикального и горизонтального оперений самолет получил две цельноповоротные плоскости, установленные под углом 50 град. к вертикали (такое решение обеспечило существенное снижение радиолокационной заметности). По сравнению с "рубленым" YF/A-22 машина фирмы "Нортроп" обладала плавными, как у бомбардировщика "Нортроп" В-2, обводами планера. Сопла двигателей были неповоротными, с "горбами", выводившими выхлопные газы на верхнюю поверхность планера, что значительно уменьшало тепловую заметность, а также экранировало ТРДЦФ при радиолокационном визировании сзади. "Интегральная" компоновка обоих самолетов создавала дополнительные объемы для размещения топливных баков, вмещавших на 60% больше топлива, чем у истребителя F-15. За счет установки новых двигателей с отношением массы к тяге 1:10 тяговооруженность истребителей YF/A-22 и YF-23 на всех режимах возросла по сравнению с F-15C на 40-58%. Первым, 27 августа 1990 года, в воздух поднялся YF-23. 29 сентября начались летные испытания и YF/A-22. Одновременно проводились конкурсные испытания двигателей "Дженерал Электрик" YF120 и "Пратт-Уитни" YF119. 23 апреля 1991 года было объявлено о выборе самолета YF/A-22 с двигателями "Пратт-Уитни" F119. Такое решение объяснялось, в первую очередь, более высокой маневренностью машины фирмы "Локхид", а также ограничениями по углу атаки, накладываемыми V-образным оперением YF/A-22 (исследования показали, что на углах атаки более 28 град. возможно частичное или полное затенение такого оперения крылом и, как следствие, потеря продольной устойчивости). Все это несколько "перевесило" более высокую крейсерскую скорость и меньшую радиолокационную заметность YF-23. Демонстрационный самолет был лишь "черновиком", своеобразным "летающим макетом" боевого самолета F/A-22, проектирование которого началось в 1991 году. В апреле 1993 года завершились работы над эскизным проектом истребителя, а в феврале на знаменитом заводе "Сканк Уоркс" фирмы "Локхид", где были созданы такие "звезды" американской авиации, как U-2, F-104 "Старфайтер", SR-71 "Блек-берд" и F-117, началась сборка первого опытного F/A-22A. На протяжении всего процесса разработки истребителя использовались самые современные средства автоматизированного проектирования, что привело к ощутимой экономии средств и времени. Применение новейшей САПР CATIA и моделирующего стенда СОМОК всеми создателями самолета, включая субподрядчиков, обеспечивало высокую степень совместимости комплектующих и узлов, изготовленных смежниками. Все подрядчики использовали одинаковые компьютеры и программное обеспечение, работая в единой сети. Окончательная сборка самолета, по утверждению представителей фирмы, прошла "очень гладко", "буквально на щелчке". К самолетам пятого поколения формально относятся и европейские истребители Дассо "Рафаль" и "Еврофайтер" EF-2000, создаваемые практически одновременно с F/A-22. Однако американская машина в отличие от "европейцев" способна совершать длительный, продолжительностью несколько десятков минут, полет на сверхзвуковой скорости, что дает огромные тактические преимущества. Не менее важна и малая радиолокационная заметность "американца", на порядок меньшая, чем у "Рафаля" и "Еврофайтера". За счет использования системы управления вектором тяги, а также благодаря более высокой тяговооруженности F/A-22 обладает и некоторым преимуществом в маневренности. Все это в сочетании с традиционно высоким уровнем радиоэлектронного оборудования должно было, по мнению ВВС США, сделать F/A-22 наиболее сильным истребителем в мире, способным в полной мере реализовать принцип "первым увидел - первым применил оружие". Он должен был превосходить самолеты предыдущего поколения точно так же, как линейный корабль "Дредноут" броненосцы. По оценкам ряда специалистов, определенную конкуренцию американской машине смог бы составить лишь российский истребитель Су-27М (Су-37), обладающий соизмеримой или даже лучшей маневренностью, несущий более разнообразное и мощное вооружение. Однако этот самолет нельзя назвать "стелсом" и он не обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью. Параллельно с вариантом самолета для ВВС фирмы "Локхид" и "Боинг" в рамках программы NATF/A вели работы над палубным вариантом F/A-22 - А-Х, впоследствии переименованным в A/F-X. Истребитель предназначался для замены на американских авианосцах перехватчиков "Грумман" F-14 "Томкэт" и бомбардировщиков "Грумман" А-6Е "Интрудер". Он существенно отличался от "сухопутного" F/A-22, конструкционная общность по планеру составляла лишь 20%. А-Х имел крыло изменяемой стреловидности и экипаж из двух человек. Однако в декабре 1993 года Пентагон принял решение отказаться от реализации этой программы, отдав предпочтение более дешевой модернизации самолета "Хорнет". Несмотря на успешный ход работ по проектированию и постройке самолета F/A-22, в середине 90-х годов над программой сгустились тучи. Изменение геополитической карты мира, вызванное распадом СССР, обусловленное этим стремление американских законодателей ограничить оборонные расходы сделали неизбежными и нападки на F/A-22. "Голубями" в конгрессе ставилась под сомнение сама необходимость создания сверхдорогого суперсамолета в условиях, когда основной геополитический противник США "самоустранился". При довольно болезненном для американского ВПК урезании бюджетных ассигнований стали все настойчивее раздаваться голоса, призывающие "забить священную корову" ВВС - программу ATF. Неизбежные задержки и технические трудности с ее реализацией вызывали рост стоимости и, в свою очередь, еще более уменьшили число сторонников F/A-22 в Пентагоне. В декабре 1996 года ВВС объявили, что стоимость НИОКР, оцениваемая в 14 млрд долл., может возрасти еще на 1,45 млрд дол. По мнению фирмы-разработчика, цена одного серийного самолета в этих условиях составит 72 млн дол. (против 32 млн, заложенных в первоначальные планы), однако специалисты конгресса называли уже совершенно астрономическую сумму - порядка 100 млн дол. Наиболее радикальная часть законодателей полагала, что лучшим выходом из создавшегося положения для ВВС стало бы "волевое" решение о полном отказе от закупки F/A-22. Возражая критикам программы, ее сторонники утверждали, что лишь 30 из 267 насчитывающихся в мире государств не располагают зенитно-ракетным оружием, а число стран, имеющих на вооружении новейшие комплексы типа С-300П, С-300В или "Пэтриот", должно возрасти к 2005 году с 14 до 23. Ряд государств "третьего мира" (в том числе враждебно настроенных к Америке) обзаведутся к тому времени самолетами типа Су-27 и МиГ-29, способными успешно бороться с лучшими американскими истребителями. Значительно возрастет и число стран, располагающих самолетами второго и третьего поколений, прошедших глубокую модернизацию. В этих условиях для сохранения США своего военного превосходства (не столько над Россией, поглощенной своими внутренними проблемами, сколько над "несимпатичными" странами "третьего мира", типа Ирана, Ирака, Ливии или Северной Кореи) потребуется принципиально новый боевой самолет, значительно превосходящий все машины потенциальных противников, т.е. истребитель типа F/A-22. Благодаря усилиям Пентагона, авиапромышленного лобби, а также патриотически настроенной авиационной прессы F/A-22 удалось сохранить в качестве наиболее приоритетной программы ВВС. В конце 1996 года постройка первого опытного истребителя была завершена. Однако начало летных испытаний по техническим причинам постоянно откладывалось. Первоначально первый вылет опытной машины планировалось осуществить зимой 1997 года. Позже его перенесли на май. Весной 1997-го дата была уточнена -29 мая. Тогда же стало известно, что новый истребитель получил и официальное "имя собственное" - "Рэптор" ("Орел-могильник"). Не слишком изящно, но выразительно (ранее в прессе мелькали различные названия, которые ВВС якобы намеревались присвоить F/A-22, например "Лайтнинг-2" или "Суперстар"). За несколько дней до объявленной даты первого полета возник ряд непредвиденных осложнений. Во-первых, потек топливный бак, расположенный непосредственно за кабиной летчика, что, как полагают, было вызвано нарушением технологии сборки. 10 мая выявили серьезный дефект во вспомогательной силовой установке истребителя. Сообщалось, что не все в порядке и с программным обеспечением бортовых компьютеров. В результате было принято решение о приостановке испытаний F/A-22 на две-три недели и об отказе от демонстрации "Рэптора" на авиасалоне в Ле Бурже, открывавшемся в июне. "Две-три недели" вылились почти в четыре месяца, и первый полет истребителя состоялся лишь 21 сентября. Рассматривая программу ATF/F/A-22 в историческом аспекте, можно наблюдать устойчивую тенденцию к сокращению числа заказываемых самолетов этого типа. Если первоначально ВВС утверждали, что им требуется более 1000 истребителей ATF, то в 1991 году называлась уже более скромная цифра - 750 машин. В январе 1993 года программу вновь "урезали" до 648 самолетов, а через год - до 442. Наконец, в 1997 году ВВС "скостили" планы закупок до 339 истребителей. Подготовка полномасштабного производства "рэпторов" должна закончиться, согласно новому графику, в марте 2003 года, а достижение "начальной боевой готовности" (т.е., говоря по-нашему, принятие на вооружение) ожидается в ноябре 2004 года. Ряд специалистов военно-воздушных сил считают, что потребности ВВС США можно ограничить 200-300 "рэпторами", а высвободившиеся средства направить на модернизацию самолетов других типов. Однако такое решение должно еще больше повысить стоимость единичного истребителя, приблизив ее к стоимости стратегического бомбардировщика или сверхтяжелого военно-транспортного самолета. В этих условиях ВВС энергично ищут пути удешевления программы. Наиболее простым решением явилось бы упрощение, исключение ряда систем, снижение боевых характеристик. Однако ВВС уже и так многим поступились: взлетно-посадочные характеристики "Рэптора" далеки от начальных требований и фактически не отличаются от ВПХ самолета F-15; БРЛС лишилась боковых антенных решеток, что ограничило обзор лишь передней полусферой; из состава БРЭО исключили оптоэлектронные датчики. На повестке дня - упрощение средств радиоэлектронной борьбы и систем связи. Однако все понимают, что это - тупиковый путь. Более радикальное решение проблемы видится в расширении круга задач, возлагаемых на новый истребитель, в превращении F/A-22 из специализированного самолета завоевания господства в воздухе в универсальную систему оружия, способную с высокой эффективностью бороться с воздушными, наземными и морскими целями. Таким образом, "рэпторы" смогут заменить не только истребители F-15C, но и многофункциональные самолеты F-15Е, а также тактические бомбардировщики-"невидимки" F-117A. В результате число закупаемых F/A-22 можно будет увеличить, снизив относительную стоимость самолета и унифицировав парк ВВС. Возможность наращивания боевых возможностей "Рэптора" обеспечивается высокими ЛТХ, наличием совершенного бортового радиоэлектронного оборудования, выполненного с использованием технологий 90-х годов. Самолет F/A-22 - такой же "стеле", как и F-117 (по оценкам, его минимальная ЭПР в курсовой плоскости - 0,1 м2), однако "Рэптор" обладает при этом сверхзвуковой скоростью и, следовательно, меньшим подлетным временем. Оборонительный комплекс РЭБ F/A-22 обеспечивает возможность решения задач, аналогичных задачам противорадиолокационного самолета "Макдоннелл-Дуглас" F-4G "Уайлд Уизл", при этом радиоизлучающие цели будут обнаруживаться и опознаваться с большей точностью и значительно быстрее. Подобная область боевого применения "Рэптора" исследуется специалистами ВВС и авиационной промышленности США в соответствии с контрактом, заключенным правительством в мае 1996 года. В качестве носителя оружия класса "воздух - поверхность" F/A-22 обладает не меньшей точностью бомбометания, чем ударные самолеты "Локхид-Мартин" F-117, "Нортроп-Грумман" В-2 и "Рокуэлл" В-1. При этом, по оценкам ВВС, боевая выживаемость "Рэптора" будет в 18 раз выше, чем у существующих тактических самолетов. Однако столь дорогостоящую и сложную машину имеет смысл вооружать лишь сверхточными и дальнобойными "высокоинтеллектуальными" системами оружия. В состав вооружения F/A-22 уже решено ввести корректируемые авиабомбы нового поколения, снабженные системой инерциально-спутникового наведения. Для "стелсов" был предложен специальный малогабаритный вариант КАБ JDAM, умещающийся в грузоотсеке и не увеличивающий радиолокационную заметность самолета. По мнению представителей ВВС США, еще одним назначением истребителя F/A-22 должно стать ведение радиоэлектронной разведки. Совершенные датчики оборонительного комплекса РЭБ позволяют собирать и анализировать информацию о различных наземных РЛС. Боевые возможности многофункциональной машины должны возрасти за счет введения в состав экипажа второго человека - штурмана-оператора (как на Су-30 или Су-34). Такой вариант "Рэптора" уже получил предварительное обозначение F/A-22E. Истребитель F/A-22 совершил свой первый полет и, более чем вероятно, к 2004-2005 гг. поступит в строевые части ВВС. Американцы, проявив традиционную целеустремленность и настойчивость, сумели создать так необходимый для обеспечения своих национальных интересов самолет. ----------

Последний раз редактировалось ezup; 30.03.2015 в 15:49. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

#3 |

|

|

Вряд ли найдется какой-нибудь проект авиационной промышленности США, который мог бы сравниться с самолетом Lockheed Martin F-22 Raptor по количеству споров вокруг себя. Еще до начала строительства первого экземпляра истребителя F-22 начались обсуждения его облика, характеристик и боевого потенциала. Кроме того, немаловажной темой разговоров стала принадлежность нового самолета к тому или иному поколению истребителей. Заказчик в лице Пентагона хотел получить истребитель пятого поколения, однако и через два с половиной десятилетия после начала программы далеко не все специалисты и любители военной техники согласны с тем, что фирме «Локхид-Мартин» удалось выполнить это требование. Наряду со спорами о поколении истребителя F-22 заметной темой обсуждения является экономическая сторона проекта. Дело в том, что в начале девяностых годов в планах американского военного ведомства значилась покупка 750-800 новых истребителей. Еще 500-550 бортов могли купить военно-морские силы. Однако в ходе серийного производства было собрано всего 187 машин, причем сокращение планов происходило постепенно и каждый раз заказчик, по-видимому, полагал, что нынешнее урезание расходов будет последним. Попробуем разобраться, почему самый известный современный самолет США получился настолько дорогим, что даже щедрый Пентагон не смог оплатить изначально планировавшуюся серию.