RUFOR.ORG

»

Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 671

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В Соединенных Штатах Америки 26 мая 1958 года, на верфи Электрик Боут (компания Дженерал Дайнэмикс) в городе Гротоне (штат Коннектикут), заложили первую в мире специализированную противолодочную АПЛ SSN-597 «Таллиби», оптимизированную для борьбы с ракетными субмаринами СССР. В строй военно-морского флота США она вступила 9 ноября 1960 года. В 1962-1967 годах в состав американского флота было принято 14 более мощными и совершенными «подводными охотниками» «Трешер». Данные однокорпусные одновальные субмарины имеющие водоизмещение 3750/4470 тонн развивали подводную скорость около 30 узлов, а максимальная глубина погружения составляла до 250 метров. Отличительными особенностями «киллеров» (так прозвали американские моряки противолодочные атомные подводные лодки) были сверхмощное гидроакустическое оборудование, относительно малая шумность и сравнительно умеренное торпедное вооружение (но вполне достаточное для того чтобы решать задачи по борьбе с подлодками), состоящее из 4 торпедных аппаратов калибра 533 мм, размещенных в средней части судна под углом к диаметральной плоскости.

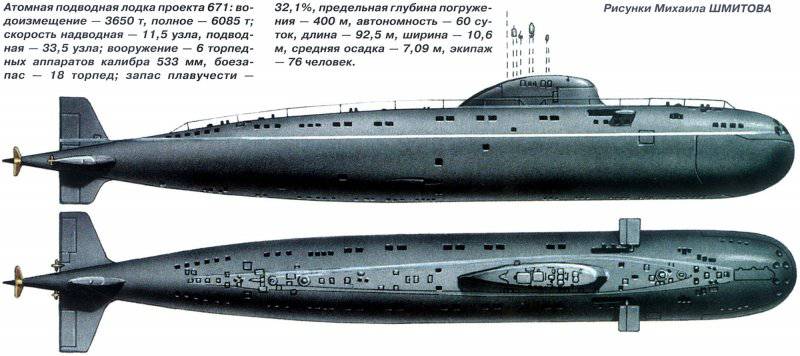

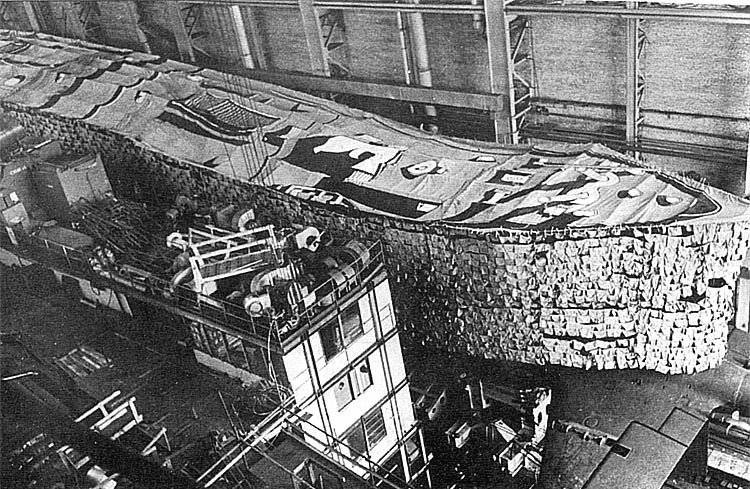

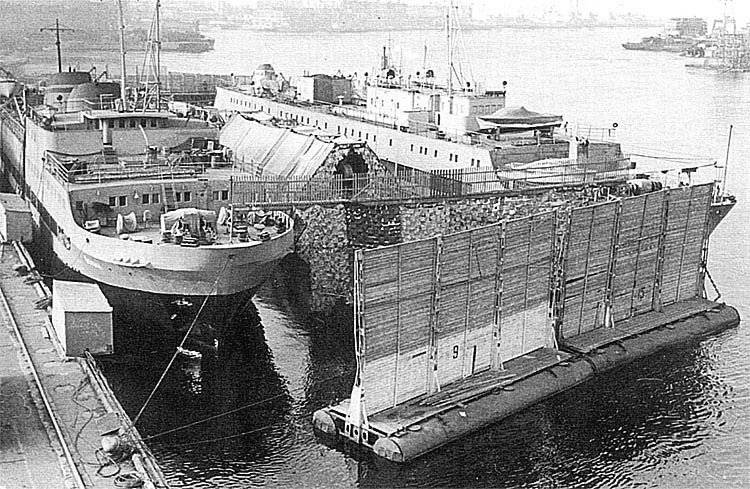

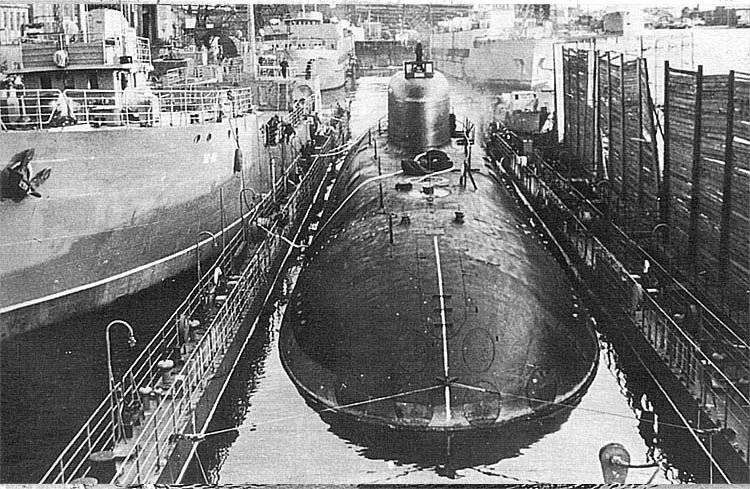

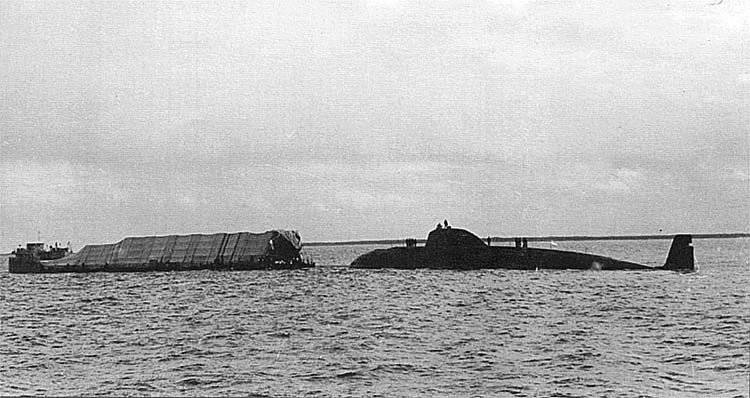

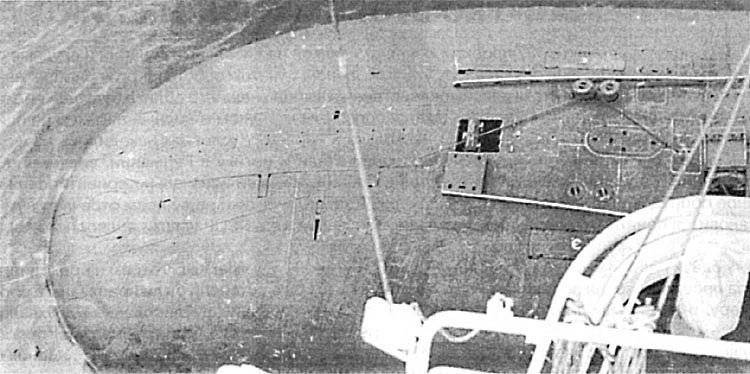

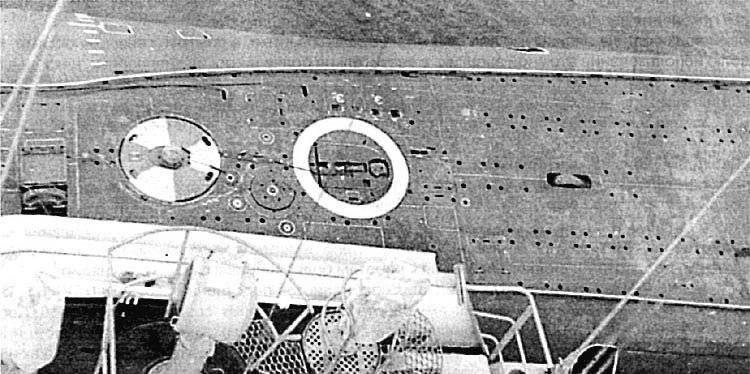

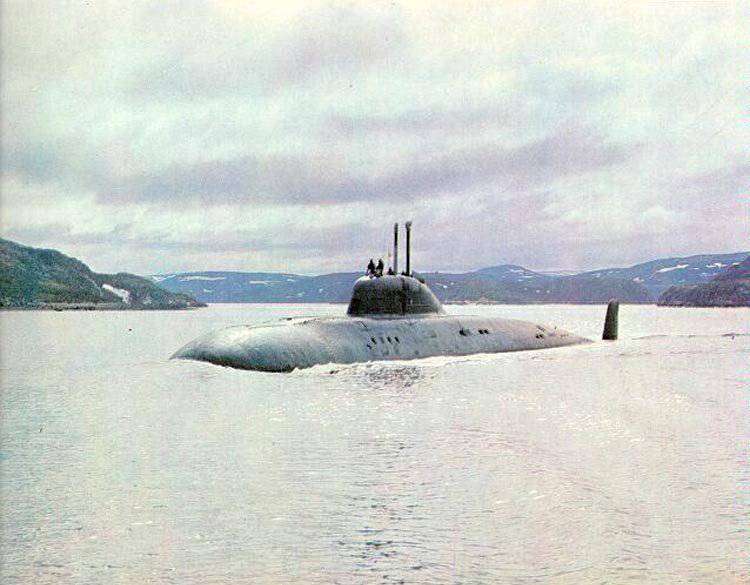

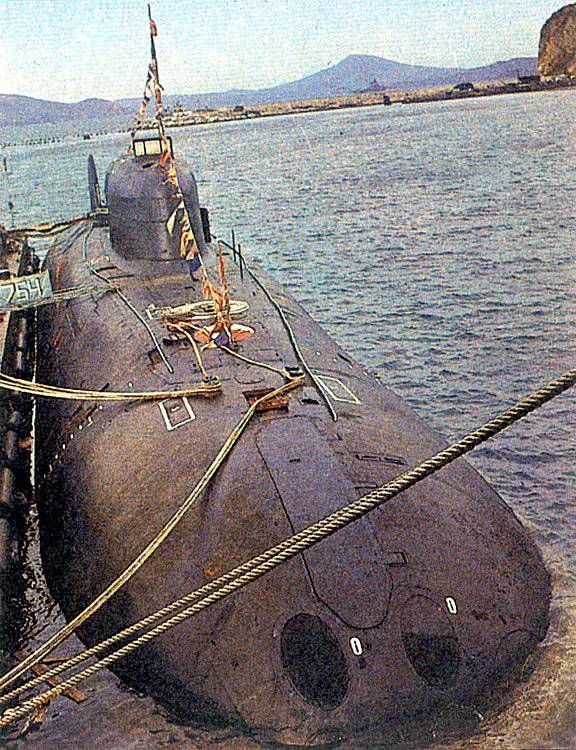

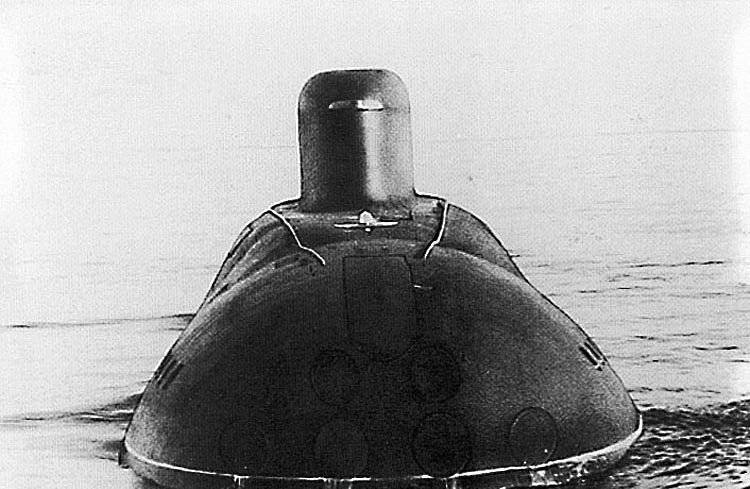

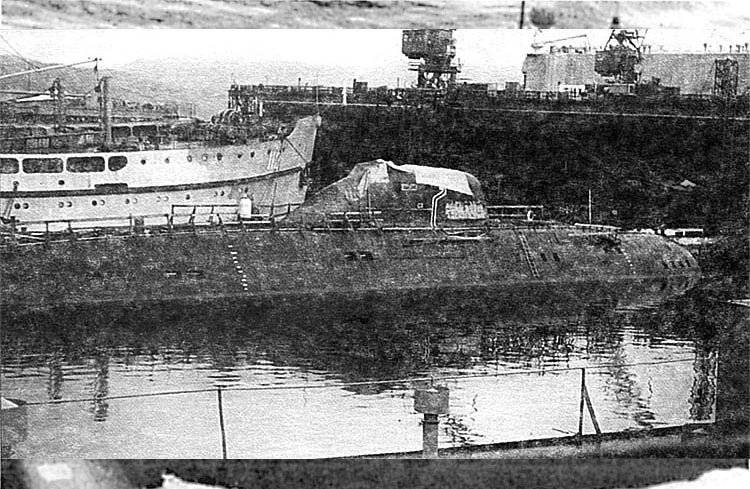

Если отечественные торпедные АПЛ первого поколения (проект 627, 627А и 645) строились для уничтожения надводных кораблей противника, то во 2-й половине 1950-х годов стало очевидно, что и СССР необходимы атомные субмарины с «противолодочным уклоном», которые могут уничтожать ракетные подлодки «потенциального противника» на позиции вероятного использования оружия, обеспечивать развертывание своих ПЛАРБ (осуществляя противодействие надводным и подводным силам, которые действуют на противолодочных рубежах) и защищать транспорты и корабли от вражеских подлодок. Разумеется, традиционные для торпедных подлодок не снимались задачи уничтожения надводных кораблей противника (главным образом авианосцев), осуществления минных постановок, действия на коммуникациях и тому подобное. Работы по исследованию облика атомных подлодок второго поколения в СССР начались в конце 1950-х гг. В соответствии с постановлением Правительства 28 августа 1958 года для новых атомоходов началась разработка унифицированной паропроизводящей установки. Примерно в то же время объявили конкурс проектов подлодок второго поколения, в котором участвовали ведущие конструкторские коллективы, специализирующиеся на подводном кораблестроении — ЦКБ-18, СКБ-112 «Судопроект» и СКБ-143. Наибольший тех. задел имелся у ленинградского СКБ-143, которое на основе собственных более ранних инициативных проработок (1956-1958 годов), выполненных под руководством Петрова, подготовило тех. предложение по ракетной (проект 639) и торпедной (проект 671) лодкам. Отличительными особенностями данных проектов стали усовершенствованная гидродинамика, которая была отработана с привлечением специалистов московского филиала ЦАГИ, применение трехфазного переменного тока, одновальная компоновка и увеличенный диаметр прочного корпуса, обеспечивающий поперечное размещение 2-х новых, компактных ядерных реакторов, которые были унифицированы для атомоходов второго поколения. СКБ-143 по итогам конкурса получило задание на проектирование торпедной АПЛ проекта 671 (шифр «Ерш») с нормальным водоизмещение 2 тыс. тонн и рабочей глубиной погружения до 300 метров. Отличительной особенностью нового атомохода должна была стать гидроакустика большой мощности (впервые в условиях конкурса специально оговаривались параметры ГАС). Если на атомоходах первого поколения применяли электрическую систему постоянного тока (это было вполне логично для дизель-электрических подводных лодок, где главным источником энергии во время движения в подводном положении были аккумуляторные батареи), то на АПЛ второго поколения решили перейти на трехфазный переменный ток. 3 ноября 1959 года было утверждено ТТЗ на новый атомоход, в марте 1960 года выполнили эскизный проект, а в декабре — технический.  Атомная подводная лодка проекта 671 создавалась под руководством главного конструктора Чернышева (ранее он принимал участие в создании лодок проектов 617, 627, 639 и 645). Исходя из того, что основным предназначением новой подводной лодки было уничтожение американских ПЛАРБ в районах боевого патрулирования данных судов (то есть не подо льдами Арктики, а на «чистой воде»), заказчик, под давлением разработчика, отказался от требования обеспечения надводной непотопляемости при заполнении любого из отсеков подлодки. На новой субмарине, как и на атомоходах первого поколения, решили использовать двухреакторную энергетическую установку, которая полностью удовлетворяла требованиям надежности. Создали компактную паропроизводящую установку с высокими удельными показателями, которые почти вдвое превышали соответствующие параметры предшествующих энергоустановок. Главком военно-морского флота Горшков «в виде исключения» дал согласие использовать на субмарине 671- проекта один гребной вал. Это позволило уменьшить шумность и водоизмещение. Переход на одновальную схему обеспечивал получение более высоких, по сравнению с зарубежными аналогами, подводных скоростей. Использование одновальной схемы дало возможность разместить в одном отсеке турбозубчатый агрегат, оба автономных турбогенератора и все сопутствующее оборудование. Этим обеспечивалось уменьшение относительной длины корпуса субмарины. Так называемый адмиралтейский коэффициент, который характеризировал эффективность использования мощности силовой установки судна, приблизительно в два раза превзошел аналогичный показатель атомохода проекта 627 и фактически сравнялся с показателем американской АПЛ типа «Скипджек». Для создания прочного корпуса было принято решение использовать сталь марки АК-29. Это позволяло увеличить максимальную глубину погружения. В отличие от атомных подводных лодок первого поколения, новое судно было решено оснастить автономными турбогенераторами (а не навешенными на главный турбозубчатый агрегат), что повышало надежность электроэнергетической системы. Торпедные аппараты, согласно первоначальным проектным проработкам, планировалось сместить к центру судна, как на американских атомных подлодках типа «Трешер», расположив их к диаметральной плоскости атомохода под углом. Однако позднее выяснилось, что при такой компоновке скорость субмарины в момент торпедного огня не должна превышать 11 узлов (это было неприемлемым по тактическим соображениям: в отличие от АПЛ типа «Трешер» американского производства, советская субмарина предназначалась для уничтожения не только подводных лодок, но и крупных надводных кораблей противника). Кроме того, при использовании «американской» компоновки серьезно осложнялись работы по погрузке торпед, а пополнение боекомплекта в море становилось полностью невозможным. В результате на АПЛ проекта 671 торпедные аппараты установили над антенной ГАС в носовой части судна. Ленинградский Адмиралтейский завод в 1960-м г. приступил к подготовке строительства серии новых торпедных АПЛ. Акт о приемке в состав военно-морского флота Советского Союза головной лодки проекта 671 — К-38 (субмарина получила заводской номер «600») — был подписан 5 ноября 1967 года председателем правительственной комиссии Героем Советского Союза Щедриным. В Ленинграде было произведено 14 атомоходов данного типа. Три субмарины (К-314, -454 и -469) достроили по измененному проекту. Основное отличие данных кораблей заключалось в оснащении не только традиционными торпедами, но и ракето-торпедным комплексом «Вьюга», который 4 августа 1969 года приняли на вооружение. Ракето-торпедой обеспечивалось поражение береговых, надводных и подводных целей на дальностях от 10 до 40 тыс. м ядерным зарядом. Для пуска использовались стандартные 533-миллиметровые торпедные аппараты с глубины до 60 метров.  Постройка ПЛА К-314 на ЛАО (заказ 610). Ограждение рубки находится под «шатром». 1972 г.  Перед спуском ПЛА пр.671 маскируют под надводный корабль  Враг ни в коем случае не должен знать, что в Ленинграде строят атомные подводные лодки. А поэтому – самая тщательная маскировка! Производство АПЛ проекта 671: К-38 была заложена 12.04.63, спущена на воду 28.07.66 и вступила в строй 05.11.67; К-369 была заложена 31.01.64, спущена на воду 22.12.67 и вступила в строй 06.11.68; К-147 была заложена 16.09.64, спущена на воду 17.06.68, вступила в строй 25.12.68; К-53 была заложена 16.12.64, спущена на воду 15.03.69, вступила в строй 30.09.69; К-306 была заложена 20.03.68, спущена на воду 04.06.69, вступила в строй 04.12.69; К-323 «50 лет СССР» была заложена 05.07.68, спущена на воду 14.03.70, вступила в строй 29.10.70; К-370 была заложена 19.04.69, спущена на воду 26.06.70, вступила в строй 04.12.70; К-438 была заложена 13.06.69, спущена на воду 23.03.71, вступила в строй 15.10.71; К-367 была заложена 14.04.70, спущена на воду 02.07.71, вступила в строй 05.12.71; К-314 была заложена 05.09.70, спущена на воду 28.03.72, вступила в строй 06.11.72; К-398 была заложена 22.04.71, спущена на воду 02.08.72, вступила в строй 15.12.72; К-454 была заложена 16.08.72, спущена на воду 05.05.73, вступила в строй 30.09.73; К-462 была заложена 03.07.72, спущена на воду 01.09.73, вступила в строй 30.12.73; К-469 была заложена 05.09.73, спущена на воду 10.06.74, вступила в строй 30.09.74; К-481 была заложена 27.09.73, спущена на воду 08.09.74, вступила в строй 27.12.74. У двухкорпусной подлодки имеющей характерное «лимузинное» ограждение выдвижных устройств имелся прочный корпус, изготовленный из высокопрочной листовой стали АК-29 толщиной 35 миллиметров. Внутренние плоские переборки должны были выдерживать давление до 10 кгс/см2. Корпус субмарины делился на 7 водонепроницаемых отсеков: Первый – аккумуляторный, торпедный и жилой; Второй — провизионные и вспомогательные механизмы, центральный пост; Третий — реакторный; Четвертый — турбинный (автономные турбоагрегаты размещались в нем же); Пятый — электротехнический, служил для размещения вспомогательных механизмов (санблок находился в нем же); Шестой — дизель-генераторный, жилой; Седьмой — рулевой (камбуз и гребные электродвигатели расположены здесь же). Конструкция легкого корпуса, горизонтальное и вертикальное оперение, носовая часть надстройки выполнялись из маломагнитной стали. Ограждение выдвижных устройств рубки, кормовая и средняя части надстройки были изготовлены из алюминиевого сплава, а рули и крупногабаритный обтекатель антенны ГАК изготавливались из титановых сплавов. Для подлодки 671-го проекта (а также дальнейших модификаций субмарины) была характерна тщательная отделка обводов наружного корпуса. У балластных цистерн имелась кингстонная (а не шпигатная, как на предыдущих советских подлодках послевоенных проектов) конструкция. Корабль оснастили системой очистки воздуха и кондиционирования, люминесцентным освещением, и более удобной (по сравнению с атомными подлодками первого поколения) планировкой кубриков и кают, современным санитарно-бытовым оборудованием.  ПЛА пр.671 в затопленном транспортно-подъемном доке. Ленинград, 1970 г.  Вывод ПЛА пр.671 из ТПД-4 (пр.1753) на Севере  Головная ПЛА пр.671 К-38 в море Главная энергоустановка атомной подлодки 671-го проекта (номинальная мощность составляла 31 тыс. л.с.) включала две паропроизводящих установки ОК-300 (тепловая мощность водоводяного реактора ВМ-4 составляла 72 мВт и 4 парогенератора ПГ-4Т), для каждого борта автономные. Цикл перезарядки активной зоны реактора – восемь лет. По сравнению с реакторами первого поколения, компоновку ядерных энергоустановок второго поколения существенно изменили. Реактор стал более «плотным» и компактным. Реализовали схему «труба в трубе» и произвели «навешивание» на парогенераторы насосов первого контура. Сократилось число трубопроводов большого диаметра, которые соединяли основные элементы установки (компенсаторы объема, фильтр первого контура и тому подобное). Почти все трубопроводы первого контура (большого и малого диаметра) были размещены в необитаемых помещениях и закрыты биологической защитой. Системы КИП и автоматики силовой ядерной установки существенно изменились. Возросло количество дистанционно-управляемой арматуры (задвижек, клапанов, заслонок и тому подобное). В состав паротурбинной установки входили главный турбозубчатый агрегат ГТЗА-615 и два автономных турбогенератора ОК-2 (последними обеспечивалась выработка переменного тока 50 Гц, 380 В, включали турбину и генератор мощность которого составляла 2 тыс. кВт). Резервным средством движения являлись два электродвигателя постоянного тока ПГ-137 (каждый мощностью 275 л. с). Каждым электродвигателем приводился во вращение двухлопастный гребной винт имеющий малый диаметр. Имелись две аккумуляторные батареи и два дизель-генератора (400 В, 50 Гц, 200 кВт). Все основные устройства и механизмы имели дистанционное и автоматизированное управление. При проектировании АПЛ 671-го проекта определенное внимание уделялось вопросам снижения шумности судна. В частности, для легкого корпуса применялось гидроакустическое резиновое покрытие, уменьшилось количество шпигатов. Акустическая заметность субмарины по сравнению с судами первого поколения уменьшилась примерно в пять раз. Подлодка оснащалась навигационным всеширотным комплексом «Сигма», телевизионной системой наблюдения за ледовой и общей обстановкой МТ-70, которая, при благоприятных условиях, была способна выдавать на глубине до 50 метров видовую информацию. Но основным информационным средством судна был гидроакустический комплекс МГК-300 «Рубин», разработки ЦНИИ «Морфизприбор» (руководитель – главный конструктор Н.Н. Свиридов). Максимальная дальность обнаружения целей около 50-60 тыс. метров. В его состав входили носовой низкочастотный гидроакустический излучатель, высокочастотную антенну гидроакустической системы миноискания МГ-509 «Радиан», размещенную в передней части ограждения выдвижных устройств рубки, гидроакустической сигнализации, станции звукоподводной связи, а также другие элементы. «Рубином» обеспечивался круговой обзор, дальнометрирование методом эхолокации, независимое автоматическое определение курсовых углов цели и ее сопровождение, а также обнаружение гидроакустических активных средств противника.    Фрагменты ПЛА К-38 – головной пр.671 После 76-го г., во время модернизации, на большинстве подлодок проекта 671ГАК «Рубин» заменен более совершенным комплексом «Рубикон» имеющим инфразвуковой излучатель с максимальной дальностью обнаружения более 200 тыс. м. На некоторых судах МГ-509 также заменили более современным МГ-519. Выдвижные устройства – перископ ПЗНС-10, антенна системы радиоопознавания МРП-10, имеющая ответчик, радиолокационный комплекс «Альбатрос», пеленгатор «Завеса», радиосвязные антенны «Ива» и «Анис» или ВАН-М, а также РКП. Имелись гнезда для съемных антенн, которые устанавливались в ходе решения конкретных задач. На борту подлодки установили навигационный комплекс, который обеспечивал счисление пути и курсоуказание. Вооружение корабля – шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, обеспечивающих стрельбу на глубине до 250 метров. Торпедный комплекс находился в верхней трети первого отсека. Торпедные аппараты размещались горизонтально в два ряда. В диаметральной плоскости субмарины, над первым рядом торпедных аппаратов, находился торпедопогрузочный люк. Все происходило дистанционно: торпеды помещались в отсек, двигались по нему, загружались в аппараты, опускались при помощи гидравлических приводов на стеллажи. Управление торпедной стрельбой обеспечивал ПУТС «Брест-671». Боекомплект состоял 18 мин и торпед (53-65к, СЭТ-65, ПМР-1, ТЭСТ-71, Р-1). Варианты загрузки выбирались в зависимости от решаемой задачи. Постановку мин могли производить при скоростях до 6 узлов. Технические характеристика атомной подводной лодки проекта 671: Длина наибольшая – 92,5 м; Ширина наибольшая – 10,6 м; Водоизмещение нормальное – 4250 м3; Водоизмещение полное – 6085 м3; Запас плавучести – 32,1% Предельная глубина погружения – 400 м; Рабочая глубина погружения – 320 м; Максимальная скорость подводного хода – 33,5 узлов; Надводная скорость – 11,5 узлов; Автономность – 60 суток; Экипаж – 76 человек.    Советская субмарина по сравнению с самым современным аналогом США — атомной подлодкой SSN 637 «Стерджен» (3 марта 1967 года в строй вступил головной корабль серии) имела большую подводную скорость (американская – 29, советская – 33,5 узла), соизмеримый боекомплект и большую глубину погружения. При этом американская атомная подлодка обладала меньшей шумностью и имела более совершенное гидроакустическое оборудование, обеспечивающее лучшие поисковые возможности. Советские подводники считали, что «если дальностью обнаружения американской лодки – 100 км, то нашей — только 10». Вероятно, данное утверждение преувеличивалось, но проблемы скрытности, а также повышения дальности обнаружения судов противника на подлодках проекта 671 решить в полной мере не удалось. К-38 – головной корабль проекта 671— был принят в состав Северного флота. Первым командиром подлодки стал капитан второго ранга Чернов. Во время испытаний новая АПЛ развила максимальную кратковременную подводную скорость – 34,5 уз., став таким образом самой быстроходной подлодкой в мире (для того времени). До 74-го года Северный Флот принял еще 11 однотипных атомоходов, которые вначале базировались в губе Западная Лица. С 81-го по 83-й год их передислоцировали в Гремиху. На Западе данные суда получили кодовое название Victor (позднее — Victor-1). Весьма фотогеничные, элегантные «Викторы» имели довольно насыщенную событиями биографию. Данные подлодки встречались практически во всех океанах и морях, где боевую службу нес Советский флот. При этом атомные подлодки демонстрировали достаточно высокие боевые и поисковые возможности. Например, в Средиземном море «автономки» продолжались не 60 положенных суток, а почти 90. Известен случай, когда штурманом К-367 в журнале была сделана следующая запись: «определили место судна по отдаче якоря на авианосце «Нимитц», отшвартовавшегося в порту Неаполя. В тоже время атомная подлодка в итальянские территориальные воды не входила, однако вела слежение за кораблем ВМС США». В 79-м г., при очередном обострении американо-советских отношений, атомные подлодки К-481 и К-38 осуществляли в Персидском заливе несение боевой службы. В это же время так находилось около 50 судов американских ВМС. Условия для плавания были чрезвычайно сложными (у поверхности температура воды достигала 40°). Участник похода Шпортько (командир К-481)в своих воспоминаниях писал, что в энергоотсеках удов воздух нагревался до 70 граусов, а в жилых — до 50. Кондиционерам приходилось работать на полную мощность, однако техника (которая была спроектирована для использования в северных широтах) справиться не могла: холодильные установки начинали нормально функционировать лишь на глубине 60 метров, где температура воды составляла около 15 градусов. Каждая лодка имела два сменных экипажа, которые размещались на плавбазе «Березина», которая стояла у острова Сокотра или в Аденском заливе. Длительность похода составляла около шести месяцев и в целом, он прошел весьма удачно. А.Н. Шпортько считал, что советские атомные подлодки в Персидском заливе действовали достаточно скрытно: если американским военно-морским силам удавалось кратковременно обнаруживать советские суда, то они не могли правильно их классифицировать и организовать преследование. Впоследствии данные разведки эти выводы подтвердили. При этом время слежение за кораблями ВМС США осуществлялось на дальности использования ракетно-торпедного и ракетного оружия: при получении соответствующего приказа они были бы отправлены на дно с практически 100% вероятностью. Субмарины К-38 и К-323 в сентябре-октябре 71-го года совершили подледный автономный поход в Арктику. В январе 74-го года начался уникальный переход с Северного на Тихоокеанский флот (длительностью 107 суток) двух атомоходов проектов 670 и 671 под командованием капитанов второго ранга Хайтарова и Гонтарева. Маршрут проходил по Атлантическому, Индийскому, Тихому океанам. После того как суда прошли Фареро-Исландский противолодочный рубеж они двигались в тактической группе (одно судно на глубине 150 метров, другое – 100 метров). Это было фактически первым опытом столь продолжительного следования атомных подводных лодок в составе тактической группы. Субмарины 10-25 марта совершили заход в сомалийский порт Бербера, где экипажи судов получили кратковременный отдых. 29 марта, во время несения боевой службы, у АПЛ имелся кратковременный контакт с надводными противолодочными кораблями ВМС США. Оторваться от них, удалось уйдя на значительную глубину. По окончании боевой службы в заданном районе Индийского океана, 13 апреля подлодки в надводном положении направились к Малаккскому проливу, лидируемые кораблем обеспечения «Башкирия». Температура забортной воды во время перехода достигала 28 градусов. Системы кондиционирования воздуха с поддержанием необходимого микроклимата не справлялись: в отсеках лодок температура воздуха поднималась до 70 градусов при относительной влажности 90%. За отрядом советских судов осуществляли практически непрерывное слежение базовые патрульные самолеты Локхид Р-3 «Орион» американских ВМС, которые базировались на атолле Диего-Гарсия. Американская «опека» в Малаккском проливе (корабли вошли в пролив 17 апреля) стала более плотной: к патрульным самолетам присоединилось большое количество противолодочных вертолетов. На борту подлодки 671-го проекта 20 апреля произошло возгорание одного из узлов ГАС «Рубин». Причиной стала повышенная влажность. Но пожар усилиями экипажа быстро ликвидировали. 25 апреля суда прошли проливную зону, и ушли на глубину, оторвавшись от наблюдения. 6 мая атомоход Гонтарева вошла в Авачинскую губу. Второй атомоход присоединился к ней на следующий день. В январе 76-го года ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-171, и атомная подлодка К-469, которая выполняла функции охранения, совершили переход с Северного на Тихоокеанский флот. Корабли через Атлантический океан шли на удалении 18 кабельтовых. Пролив Дрейка был пройден на различной глубине. Постоянная связь поддерживалась по ЗПС. Суда после пересечения экватора разошлись и в марте прибыли на Камчатку, каждая прошла собственный маршрут. За 80 суток субмарины прошли 21754 мили, при этом К-469 за весь переход только раз поднялась на перископную глубину (в районе Антарктиды).  ПЛА К-147 пр.671  ПЛА К-147 пр.671, модернизированная в 1984 г. с установкой системы обнаружения кильватерного следа (СОКС). В 1985 г. при помощи этой системы лодка вела американскую ПЛАРБ в течение 6 суток  ПЛА К-306 пр.671, столкнувшаяся в подводном положении с американской ПЛА. Полярный, акватория СРЗ-10, 1975 г. Субмарина К-147, оснащенная новейшей и не имеющей аналогов системой слежения за атомными подлодками по кильватерному следу, в период с 29 мая по 1 июля 85-го года под командованием капитана второго ранга Никитина участвовала в учениях подводных сил СФ «Апорт», во время которых было выполнено непрерывное шестисуточное слежение за ПЛАРБ «Симон Боливар» американских ВМС, пользуясь неакустическими и акустическими средствами. В марте 1984 года с субмариной К-314 под командованием капитана первого ранга Евсеенко произошел весьма драматический случай. Осуществляя вместе с БПК «Владивосток» слежение за ударной группой ВМС США в составе авианосца «Китти Хок» и 7 кораблей охранения, которые маневрировали в Японском море, 21 марта советская подлодка, при всплытии для уточнения надводной обстановки, пропорола днище авианосца на протяжении 40 метров. В результате маневры американских ВМС были свернуты а «Китти Хок», теряя мазут через пробоину, ушел в японский док. При этом советский атомоход, потерявший гребной винт, проследовал на буксире в бухту Чажма. Там был проведен его на ремонт. В американской печати данное событие вызвало негативный резонанс. Журналисты, которые специализировались на военно-морской тематике, отмечали слабость охранения АУГ. Именно это позволило субмаринам «потенциального противника» всплыть непосредственно под килем авианосца. 14 марта 89-го года списали первую лодку проекта 671 — К-314, находившуюся в составе ТФ. В 93-96 годах остальные АПЛ данного типа покинули боевой состав флота. Однако утилизация кораблей затянулась. На сегодняшний день большинство судов находится в отстое, ожидая своей участи годами. Использованы фотографии: |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| АПЛ |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 685 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:23 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 671 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:19 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 627 | ezup | Подводные лодки | 0 | 01.02.2016 00:16 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 685 | ezup | Подводные лодки | 0 | 14.08.2012 09:27 |

| Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 627 | ezup | Подводные лодки | 0 | 16.07.2012 08:58 |

Линейный вид

Линейный вид