RUFOR.ORG

»

О бронепробиваемости русских снарядов в сражениях в Цусиме и Желтом море

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

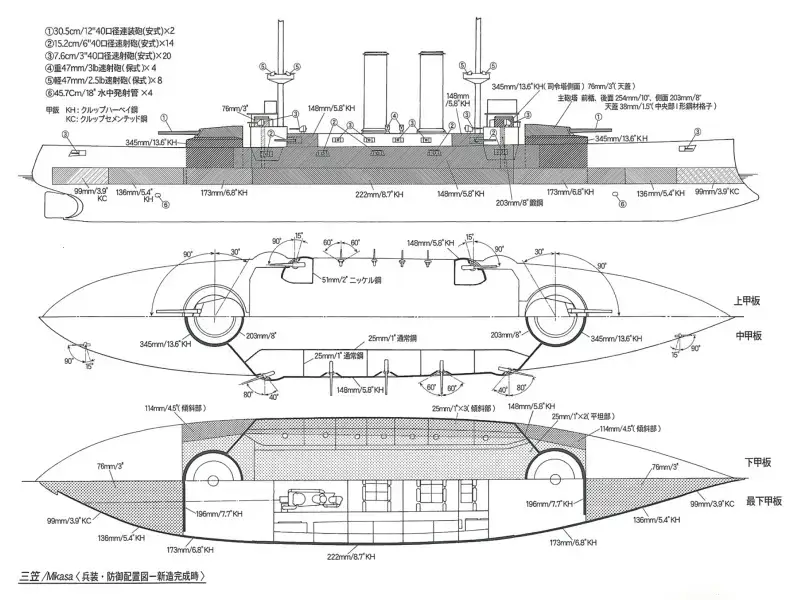

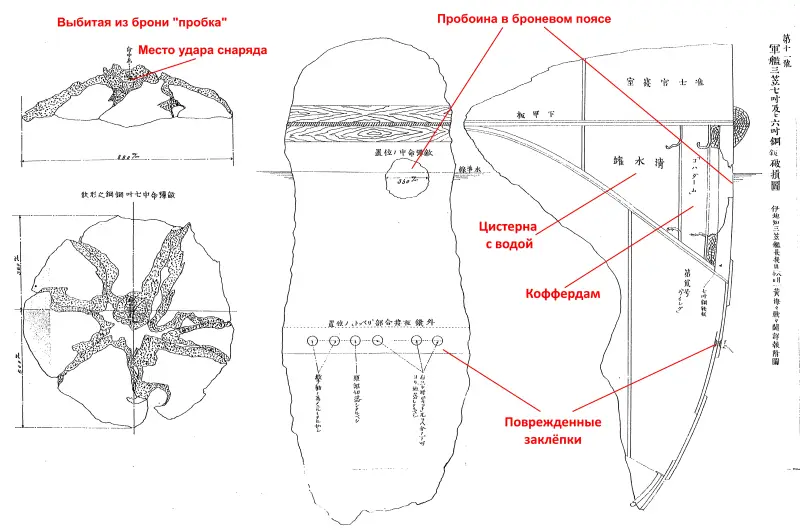

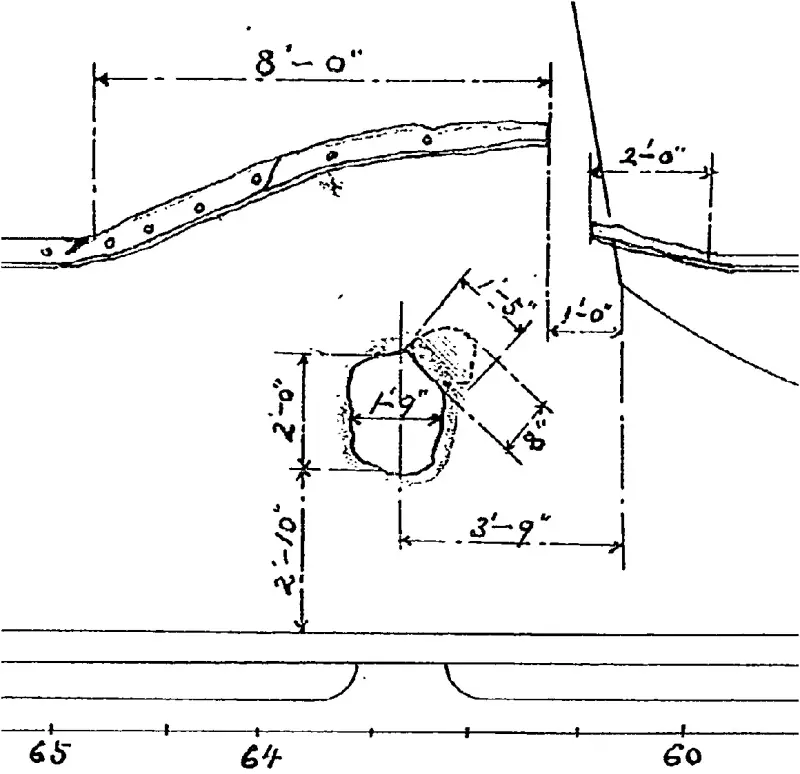

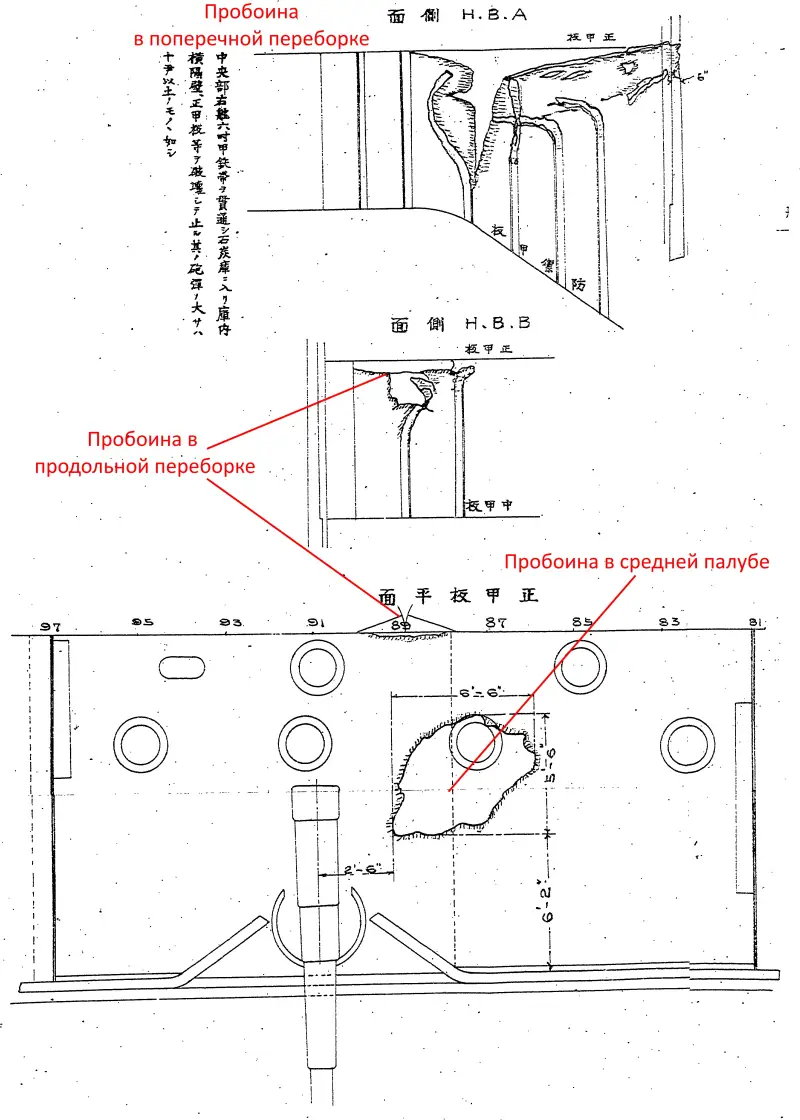

В предыдущем материале я представил уважаемому читателю результаты расчетов бронепробиваемости отечественных морских орудий, рассчитанной исходя из определенной мною же стойкости того или иного типа брони. Самое время проверить, насколько эти расчеты подтверждаются практикой. В двух (я надеюсь) статьях будут рассмотрены известные мне случаи попаданий русских снарядов в японскую броню в сражениях в Желтом море (при Шантунге) и в Цусиме. Предисловие Перечислю здесь несколько важных моментов. 1. Представленное описание включает только известные мне и описанные попадания русских снарядов в броневую защиту японских кораблей. Их, конечно, могло быть и больше, кроме того, много русских снарядов поразило небронированные участки корпуса, надстроек и рангоута, но такие я рассматривать не буду. 2. К сожалению, данный материал не претендует на полноту и всеохватность. Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо научиться работать с японскими источниками, это я пока не освоил. Оттого мой удел – русскоязычные источники, из которых наиболее полным на сегодняшний день являются статьи «снарядного цикла» уважаемого naval-manual-а. Каковые я, без зазрения совести, возьму за основу данной статьи, используя при этом работы других авторов, включая уважаемого А. Рытика, выложенные им на ВО. 3. В отличие от результатов полигонных испытаний брони и снарядов, попадания в боях практически невозможно проверить формулами бронепробития. Проблема в том, что для этого необходимо знать скорость снаряда в момент удара о броню и угол, под которым снаряд попал в бронеплиту. Увы, оба этих важнейших параметра оценить невозможно. Возьмем, к примеру, попадание 305-мм снаряда в верхний пояс «Микасы» в Цусимском сражении (время – 14:25). В этот момент дистанция до «Суворова» составляла 5 400 м или что-то около 30 кабельтов, но кто может подтвердить, что снаряд, попавший в «Микасу», был выпущен именно флагманом русской эскадры? Ведь это мог быть любой русский броненосец с 12-дм орудиями, стрелявшими в тот момент по «Микасе». И, конечно, с учетом многочисленных разночтений в схемах сражения, установить угол, под которым снаряд попал в бронеплиту, тем более не представляется возможным. 4. Калибры снарядов зачастую определяются приблизительно. Иной раз сами японцы затруднялись в оценке, попал ли в них 9-дм или 10-дм, 10-дм или 12-дм, снаряд. В других случаях идут прямые разночтения в документах, когда сначала снаряд указывается 12-дюймовым (305-мм), но затем утверждается, что он был 12-фунтовым (то есть 75 мм). В иных же случаях разночтений в документах нет, но вред от попадания вызывает сомнения в правильности определения калибра. 5. К сожалению, крайне сложно определить не только калибр, но и тип снаряда. Конечно, существовали артиллерийские инструкции. Так, для 2-й Тихоокеанской эскадры тяжелые орудия должны были стрелять бронебойными снарядами на дистанции не более 20 кабельтов, а на больших расстояниях использовать фугасные. Для 1-й Тихоокеанской эскадры разрешалось переходить на бронебойные 10-дм и 12-дм снаряды с 25 кабельтов (Приказ командующего флотом Тихого океана вице-адмирала С. О. Макарова от 4 марта 1904 года № 21, который В. К. Витгефт оставил в силе с некоторыми правками). Вот только в бою эти инструкции соблюдались далеко не всегда. Возьмем сражение в Желтом море. Очевидно, что согласно приказу переход на бронебойные снаряды должен был произойти только в самом его конце, когда противники сблизились на 24 кабельтова и менее. Отсюда совершенно неудивительно, что эскадренный броненосец «Пересвет» из 109 выпущенных 10-дм снарядов израсходовал всего 9 бронебойных. «Ретвизан», который из всех русских броненосцев наиболее близко сошелся с японцами, израсходовал только 4 бронебойных снаряда. Что, впрочем, немудрено с учетом заклиненной носовой башни. Но головной «Цесаревич», который, казалось бы, должен был менее всего использовать бронебойных снарядов, так как японцы догоняли русскую колонну и сблизились с ним в последнюю очередь, расстрелял их 25 штук. Но даже и ему было далеко до эскадренного броненосца «Победа», шедшего в строю между «Ретвизаном» и «Пересветом», но при этом умудрившегося расстрелять аж 60 бронебойных снарядов главного калибра из 115 выпущенных им за бой. Именно поэтому, даже если в Цусимском сражении дистанция, на которой было достигнуто попадание тем же 12-дм снарядом, была заведомо выше 20 кабельтов, можно предполагать, что снаряд, скорее всего, был фугасным, но однозначно утверждать этого, к сожалению, нельзя. 6. Разночтения в описаниях источников. Они воистину достигают феерических размеров, что будет показано в описаниях ниже. Снаряды 12-дм/40 орудия обр. 1895 г. с пробитием Дабы сразу ответить на вопрос, откуда у флагмана Объединенного флота взялась 173-мм и 148-мм броня вместо 178-мм и 152-мм, отмечу, что броня «Микасы», по всей видимости, была немного тоньше той, что дается в русскоязычных справочниках.  Данная схема предоставлена уважаемым А. Рытиком Попадание № 1 «Микаса», бой у Шантунга, в 17:40 (русское время 16:45). Место попадания – броневой пояс между носовой башней и носовыми казематами, наравне ватерлинии или даже чуть ниже. Толщина брони – 173 мм Круппа. Дистанция в момент попадания оценивалась 8 000 м или около 44 артиллерийских кабельтов. Скорее всего, но это не точно, «Микасу» поразил снаряд с «Полтавы», которая как раз находилась примерно на траверзе флагманского корабля Х. Того, так что отклонение от нормали было не слишком большим. Последствия – снаряд взорвался во время прохождения брони, причем головная его часть найдена внутри пораженного отсека за плитой. Выбита пробка, внешнее основание которой имело диаметр 350 мм, а внутреннее – 850 мм, и можно предположить, что именно она, будучи вбитой внутрь корабля, и нанесла основные повреждения японскому флагману. Как бы то ни было, оказался пробит коффердам, две водяные цистерны (№ 2 и 4) и насосная труба цистерны № 2. На этом сила обломков брони и, возможно, осколков снаряда исчерпалась, так как водяные цистерны были пробиты лишь снаружи, а внутренняя стенка осталась целой, отчего серьезных затоплений удалось избежать. Кроме того, в результате попадания были повреждены 7 заклепок обшивки, располагавшейся под броневой плитой, потому возникла течь.  Этот и последующие рисунки с пояснениями взяты мной из статьи «Снарядный ответ. Бронебойный колпачок» уважаемого naval-manual Согласно моим расчетам, 173-мм броня обеспечивала весьма хорошую защиту для таких дистанций – она более-менее уверенно пробивалась на расстоянии не выше 40 кабельтов, и то практически в идеальных условиях и при минимальном отклонении траектории снаряда от нормали. Если снаряд действительно был с «Полтавы», то угол, под которым была поражена бронеплита, на самом деле мог быть близок к оптимальному, но расстояние все же было на 3–4 кабельтова больше. В таких условиях разрыв при прохождении брони наиболее вероятен, причем его могли были дать как трубка обр. 1894 г. (если применялся фугасный снаряд с начинкой бездымного пороха), так и трубка Бринка (если это был фугасный или бронебойный снаряд с пироксилиновой начинкой). Чем именно был снаряжен поразивший «Микасу» снаряд, я, к сожалению, не знаю. Но должен отметить, что если все же пироксилином, то, поскольку трубка Бринка давала сравнительно большое замедление, а снаряд столь же очевидно дал полноценный разрыв, это свидетельствует о высоком качестве корпуса снаряда. Он не разрушился при ударе о броню, которую не мог преодолеть. А вот теперь, уважаемый читатель, небольшая иллюстрация точности и достоверности источников, с которыми мы работаем. Я представил описание данного попадания по naval-manual, который, насколько я понимаю, цитировал в своей работе рапорт командира «Микасы». Судя по времени и по представленной схеме, это было попадание в левый борт, каковым флагман Х. Того вел бой с линией русских броненосцев. Это очевидно. Однако же «Медицинское описание», утверждает, что данное попадание произошло не в 17:40 (16:45), а почти двумя часами ранее – в 15:01 (14:06). В то же время В. Поломошнов приводит цитату С. Пэкинхэма, согласно которой попадание было, но не в 17:40 и не в 15:01, а в 13:40 (12:55 по русскому времени), причем – в правый, а не в левый борт! От себя замечу, что если верная информация содержится в «Медицинском описании», то там дистанция от русских кораблей до «Микасы» была в пределах 50–60 кабельтов. Для таких расстояний 12-дм снаряд, фугасный или бронебойный, мог разорваться исключительно в ходе преодоления бронеплиты или не разорваться совсем. Если же дело обстояло именно так, как описывает это С. Пэкинхэм, то дистанция, с которой было достигнуто попадание, могла составить самый минимум 30 кабельтов. В этом случае крупповская бронеплита 173 мм должна была хорошо пробиваться нашими бронебойными снарядами, но сомнительно, чтобы их использовали на данной дистанции. Фугасный же снаряд с трубкой обр. 1894 г. как раз и должен был взорваться в процессе преодоления плиты. Фугасный пироксилиновый снаряд с трубкой Бринка, по идее, должен был стремиться к тому, чтобы либо разрушиться при ударе, либо же пройти за броню в целом виде, и лишь при неисправности взрывателя мог взорваться в процессе преодоления брони. Чего, впрочем, тоже исключать нельзя. Но чем дальше, тем больше я сомневаюсь в том, что на 1-й Тихоокеанской эскадре такие снаряды вообще были. В целом же данное попадание выглядит типичным результатом для фугасного снаряда с трубкой обр. 1894 г., каковой, скорее всего, и был применен, и вполне укладывается в мои расчеты, вне зависимости от того, какое из данных описаний верное. Попадание № 2 «Микаса», Цусима, в 14:25 (14:07). Место попадания – верхний броневой пояс в корму от каземата 152-мм орудия № 1, в угольную яму, примерно в 1,7–2 метрах выше проектной ватерлинии и под потолком, образованным средней палубой. Толщина брони – 148 мм Круппа. Дистанция в момент попадания оценивалась 5 400 м от «Микасы» до «Суворова» или примерно 30 артиллерийских кабельтов. Если же данный снаряд был выпущен с другого корабля, то дистанция, конечно, могла быть и больше. В силу вышесказанного и огромной разницы японского и русского описаний маневрирования сторон в этот момент сражения, угол, под которым снаряд попал в бронеплиту, решительно неизвестен. Но следует предполагать, что он был достаточно острым, так как в это время линкор «Микаса» находился впереди слева от «Суворова». Последствия. Судя по японским описаниям, снаряд взорвался при прохождении брони, причем, скорее всего – кода головная часть уже прошла за броню, а тыльная оставалась снаружи корабля. Пожалуй, только этим можно объяснить тот факт, что в результате данного попадания корабль «Микаса» получил повреждения как снаружи, так и внутри своего корпуса. Снаружи была вырвана и отогнута полка для укладки противоминных сетей на протяжении примерно 3 метров (10 футов). В самой броне была выбита пробка, внешним основанием 0,61х0,58 м и внутренним – примерно 0,76х0,76 м, и при этом образовалось значительное отверстие в палубе каземата. В последний настолько хорошо насыпало угольной пыли, что 6-дм орудие даже временно прекратило огонь, но, к сожалению, из строя не вышло.  Согласно моим расчетам, на дистанции 30 кабельтов 148-мм броня никак не могла являться защитой от 12-дм снаряда орудия обр. 1895 г. При отклонении от нормали 25 градусов достаточно уверенно пробивалась 191-мм крупповская бронеплита, и даже при отклонении 40 град – 150-мм бронеплита, хотя, конечно, с таким отклонением, вероятнее всего, снаряд дал бы рикошет. Иными словами, бронебойный снаряд должен был пробить 148-мм бронеплиту и пройти за нее с изрядным запасом. Однако же фугасный 12-дм снаряд, снабженный бездымным порохом и трубкой обр. 1894 г., в силу малого времени замедления как раз и должен был взорваться в процессе прохождения брони, даже если ему хватало энергии для ее преодоления. Я не знаю, была ли оснащена такими снарядами 1-я Тихоокеанская эскадра, но в том, что броненосцы З. П. Рожественского оснащались именно ими, никаких сомнений быть не может. Об этом впоследствии сообщал Следственной комиссии Морской технический комитет. Таким образом, могу лишь констатировать, что фугасный 12-дм снаряд в данном случае сработал ровно так, как от него и ожидалось, полностью подтверждая мои расчеты. «Микаса», Цусима, в 16:15 (15:57). Место попадания – верхний пояс напротив угольной ямы № 21 под казематом № 7. Толщина брони – 148 мм Круппа. Дистанция в момент попадания оценивается как 4 000–5 000 м, то есть 22–27 арткабельтов, но, как я уже говорил ранее, данную дистанцию следует рассматривать как минимальную, возможно, она была и больше, если попадание сделано с другого корабля. Угол отклонения от нормали неизвестен, но, как будет видно из пояснений ниже, скорее всего, он был достаточно большим. Последствия. Снаряд не то что пробил, оно просто выломал огромный кусок брони примерно 0,305х1 м, причем кусок был вытянут в длину. Подобную форму можно расценить как свидетельство о существенном отклонении от нормали: по всей видимости, снаряд шел вдоль плиты как бы вскользь, продавив ее на большом участке (метр), ну а по высоте получился размер его калибра. За броней снаряд прошел внутрь угольной ямы под потолком, каковым служила 25-мм средняя палуба, и дал разрыв приблизительно в 3 м от бронеплиты. По всей видимости, взрыв произошел, когда снаряд попал в поперечную переборку, разделяющую 21-ю и 19-ю угольные ямы, неподалеку от места, где эта поперечная переборка соединялась с продольной. И продольная, и поперечные переборки оказались пробиты, а в палубе каземата № 7 образовалась дыра 2х1,7 метра. Однако орудие не было выведено из строя, хотя из-за деформации палубы, каземата шестидюймовка получила ограничение по дальности стрельбы.  Сила разрыва снаряда оказалась достаточной для того, чтобы 5 тонн угля из угольной ямы № 21 разбросало по нижней палубе и каземату № 7. Возможно, это свидетельствует о том, что часть своего заброневого пути снаряд прошел сквозь уголь. Как уже было сказано выше, 148-мм плита даже и на 30 кабельтов должна была пробиваться при любых разумных углах отклонения от нормали. Единственным шансом защититься от бронебойного 12-дм снаряда на дистанции 22–27 кабельтов будет курсовой угол, острый настолько, что снаряд вместо того, чтобы пробить плиту, рикошетирует от нее. Но в рассматриваемом нами случае рикошета не произошло, и снаряд прошел внутрь корабля. Следовательно, с точки зрения бронепробития это попадание вполне подтверждает мои расчеты. Но каким был этот снаряд – бронебойным или фугасным? С одной стороны, мы знаем, что боевые инструкции 2-й Тихоокеанской эскадры предусматривали стрельбу бронебойными снарядами на дистанции не более 20 кабельтов, соответственно на 22–27 кабельтов или более должны были стрелять фугасными. Но проблема в том, что данное выше описание настолько же типично для отечественного 12-дм бронебойного снаряда, насколько нетипично для фугасного. Вспомним испытания бронезащиты, планировавшейся для эскадренных броненосцев типа «Андрей Первозванный» в 1904 году. Бронебойный снаряд «в пироксилиновом снаряжении», снабженный взрывателем Бринка, ударив в 203-мм «круппированную» бронеплиту со скоростью, соответствовавшей примерно 35 кабельтов без отклонения от нормали, преодолел ее и взорвался в 2,5 метра за ней. В случае с «Микасой» плита была тоньше, а разрыв снаряда – на полметра дальше. Но не будем забывать, что угол попадания в плиту для русского снаряда оказался менее выгодным, плюсом к тому его, возможно, замедлил уголь, расстояние со стрелявшего русского броненосца до «Микасы», скорее всего, было меньше. Да и вообще, с учетом уровня взрывателей тех лет невозможно ждать от них аптекарской точности. Иными словами, если предположить, что во флагман Х. Того попал бронебойный 12-дм снаряд, то результат попадания практически идеально укладывается и в мои расчеты, и полностью соответствует практическим испытаниям. А что насчет фугасного? В статье «Взрыватели русской морской артиллерии периода Русско-японской войны. Трубка обр. 1894 г.» я уже представил разъяснения причин, по которым во всех случаях, когда 12-дм снаряд попадал в цементированную броню, а его взрыватель срабатывал штатно, следовало ожидать разрыва снаряда в момент прохождения брони. Примеры подобного срабатывания в боевых условиях перечислены в этой статье выше. А вот прохождение цементированной бронеплиты и разрыв в 2,5–3 м за ней для наших фугасных снарядов совершенно не характерен. Это было бы возможно лишь в том случае, если установленная в снаряде трубка обр. 1894 г. не сработала штатно и дала большее замедление, чем от нее следовало ожидать. Однако в этом нет ничего невозможного. Даже германские взрыватели времен Ютландского сражения частенько работали кто в лес, кто по дрова. Но есть и второй аспект, ставящий под сомнение фугасность попавшего в «Микасу» снаряда – на мой взгляд, слишком уж прочным оказался его корпус. Как я уже писал ранее, фугасные снаряды Русского флота в доцусимские времена не подлежали проверке на бронепробиваемость, поэтому сколько-то достоверно оценить их способность преодолевать броню невозможно. Но в 1907 году были созданы новые 12-дм фугасные снаряды, от которых ожидалось пробитие 6-дм бронеплиты в нормаль и с отклонением от нее 25 градусов, при этом требования пройти за броню в целом виде не ставилось. И это несмотря на то, что им для увеличения бронепробиваемости поначалу стали подкаливать головную часть, а затем – их снабдили бронепробивающим наконечником. Однако даже и в таком варианте требование прохождения за броню в целом виде к фугасным снарядам обр. 1907 года не предъявлялось. Интересно, что знаменитое (и, увы, единственное) попадание 12-дм снаряда в германский линейный крейсер «Гебен» в бою у мыса Сарыч не привело к проходу снаряда за броню в целом виде.  Очевидно, что «Евстафий» вел огонь фугасными снарядами обр. 1907 года – стрельба по «Гебену» бронебойными на расстоянии порядка 40 кабельтов, да еще и во время пристрелки, была заведомо лишена смысла. Однако снаряд, угодив в 150-мм броню, не прошел за нее в целом виде, хотя, согласно расчетам, должен был сделать это, даже не имея бронепробивающего наконечника. Согласно немецким данным, снаряд взорвался в процессе преодоления брони, поразив каземат осколками. Но в случае с «Микасой» снаряд «старого образца» не только пробил броню под приличным углом, но еще, по всей видимости, забурился в уголь и уже там взорвался, причем, судя по эффекту взрыва, весь этот путь снаряд преодолел в целом виде. Может, это было и не так, возможно, эти 3 метра за броней снаряд преодолел в воздухе и разорвался над углем, но тогда я не вполне понимаю, каким образом этот уголь мог быть заброшен в каземат, находившийся над местом разрыва снаряда. А ведь уголь тоже имеет определенную снарядостойкость: не могу вспомнить источник, утверждавший, что метр угля примерно эквивалентен по стойкости стальному листу дюймовой толщины, но что-то такое в памяти крутится. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что данное попадание произвел бронебойный 12-дм снаряд с одного из эскадренных броненосцев типа «Бородино». Конечно, тут есть, о чем порассуждать, поскольку имеются аргументы и против моей версии. Не будем забывать, что у 12-дм снарядов обр. 1907 года в сравнении с применявшимися в Цусиме снарядами обр. 1894 года уменьшены толщина стенок примерно на 40 %, а толщина головной части (от кончика снаряда до зарядной каморы) – на 25 %. По моему мнению, это было компенсировано качеством стали, из которого изготовлялись снаряды. В этом я опираюсь на «Отношение Морского Технического комитета – Председателю Следственной Комиссии по делу о Цусимском бое». В документе говорится о снижении содержания ВВ и, соответственно, об утолщении стенок фугасного снаряда именно как о вынужденной мере, позволившей использовать сталь с пределом упругости металла 2 700 атм., вместо 3 800 атм., каковая требовалась для создания снаряда с содержанием ВВ 7,7 %. Это дает мне основание предположить, что фугасный снаряд обр. 1907 года, в котором содержание ВВ составляло 8,6 %, был выполнен из лучшей стали, нежели обр. 1894 года, при этом их прочность корпуса была примерно равной. Но прямого доказательства этой гипотезы я в источниках не нашел. Пример с «Гебеном», увы, тоже не может считаться строгим доказательством, так как не исключено, что причиной разрыва снаряда во время преодоления брони стало малое время реакции его взрывателя, без которого снаряд, возможно, все-таки прошел бы за броню в целом виде. И я, конечно, не могу игнорировать мнение Е. А. Беркалова, считавшего, что снаряд обр. 1894 года все же мог преодолевать 152-мм броню, каковую профессор считал для него предельной. Тем не менее в силу вышесказанного я считаю, что вероятность того, что попавший в «Микасу» снаряд был фугасным, относительно невелика. И если даже это был именно фугасный снаряд, то результаты его попадания объясняются не преимуществом его конструкции, а удачным сочетанием отклонений от нее: бракованным взрывателем, с одной стороны, и повышенной прочностью корпуса, несвойственной среднестатистическому боеприпасу этого типа – с другой. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Таблицы бронепробиваемости брони Гарвея и Круппа для русских пушек времён Русско-японской войны | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 12.05.2024 14:57 |

| О дистанциях решительного боя для русских броненосцев в Цусиме | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 12.01.2022 12:09 |

| О точности русских кораблей в Цусиме и японских – при Шантунге | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 27.09.2021 14:58 |

| Бой в Желтом море 28 июля 1904 г. Часть 6: Начало сражения | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 11.10.2016 16:11 |

| Бой в Желтом море 28 июля 1904 г. Часть 3: В.К. Витгефт принимает командование | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 23.09.2016 15:54 |

Линейный вид

Линейный вид