RUFOR.ORG

»

«Снаряд не имеет аналогов в отечественной бронетанковой технике»: в Кубинке стреляют из пушки танка Chieftain

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

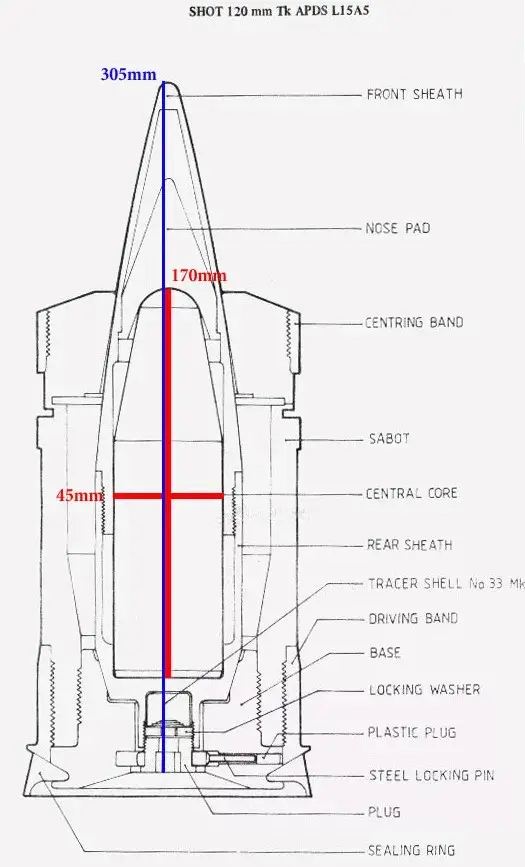

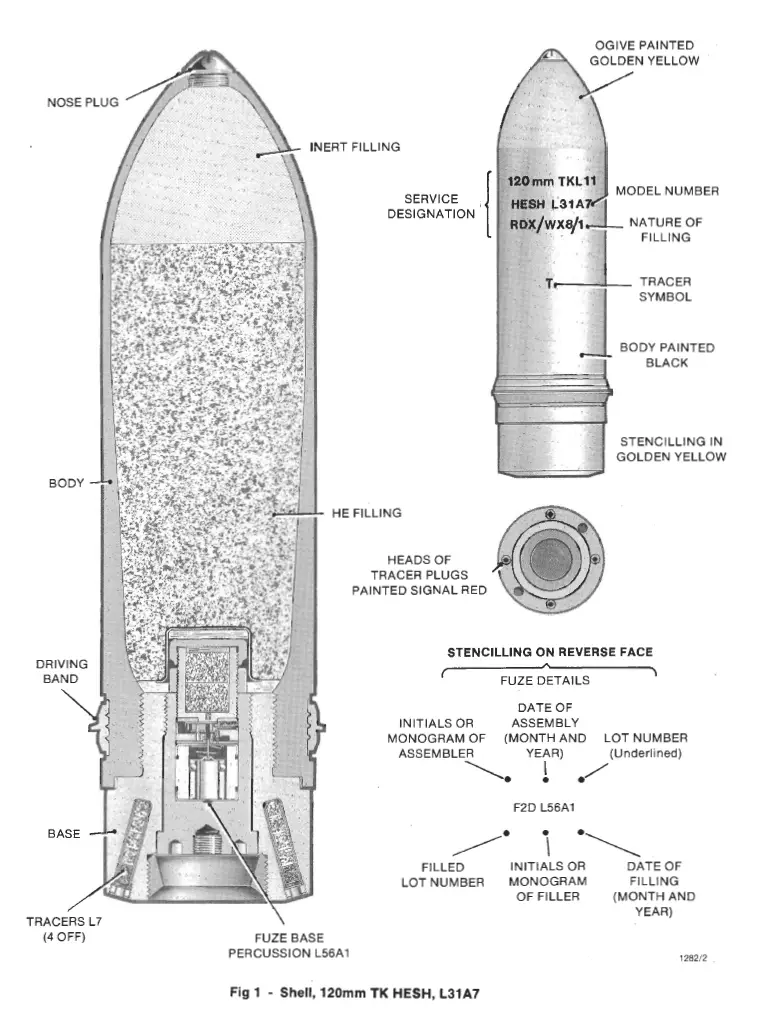

Chieftain Mk5R в Кубинке Разобрать по косточкам британца Министерство оборонной промышленности Советского Союза долгие годы выпускало научно-технический сборник «Вопросы оборонной техники». Само собой, секретный и, разумеется, чрезвычайно интересный. Тематика его во многом пересекалась с известным изданием «Вестник бронетанковой техники», хотя и отличалась большей углубленностью и специализацией. Например, можно было встретить сборник статей, объединенных «актуальными вопросами стендовых испытаний ВГМ (военные гусеничные машины), их узлов и деталей». В сборнике, датируемым 1978 годом, узкому кругу специалистов можно было познакомиться со «Стендом для исследования систем управления положением корпуса ВГМ», «Модельной установкой для испытаний замка рабочей лопатки танкового ГТД» или «Статистическими характеристиками режимов работы трансмиссии ВГМ при переключении передач». В 1983 году вышли сразу два сборника, посвященные доскональному изучению трофейного танка Chieftain Mk5R в экспортном исполнении. Машина попала в руки отечественных инженеров в первые пару лет ирано-иракской войны и, несомненно, представляла живой интерес. В общей сложности, анализу конструкции британского танка издатели отрядили более 150 страниц текста. Изученный Chieftain Mk5R в песочном окрасе в настоящее время можно наблюдать в Кубинке.  Танк для иранской армии был выпущен в 1974 году на заводе Royal Ordnance Factories в городе Лидсе. Машины были поставлены в Иран в количестве 662 экземпляра с 1972 по 1978 год. Интересно, что иранская армия была едва ли не крупнейшим эксплуатантом Chieftain – примерно половину из 2 тысяч танков на начало 1982 года англичане отправили в Тегеран. Трофейный Chieftain Mk5R был из самой многочисленной партии экспортных танков. Относительно тактико-технических характеристик британского танка ничего нового для современного читателя отчет на страницах «Вопросов оборонной техники» не принесет. При желании всю подноготную Chieftain можно найти в справочной литературе. Гораздо интереснее узнать, как оценивали танк вероятного противника отечественные инженеры. Начнем с комплекса вооружения, наверное, самой экзотической части британской машины. Обследовав 120-мм нарезную пушку, инженеры В. П. Блинов, В. А. Личковах и В. М. Николахин пришли к выводу, что «характеристики основного вооружения танка «Чифтен» Мк5Р находятся на уровне характеристик комплексов вооружения танков 60–70-х годов». Интересно, насколько тщательно проводились эксперименты с орудием L11A5. В соответствии с отраслевыми ГОСТами вычисляли даже время движения снаряда по каналу ствола. У бронебойного подкалиберного это время составило 0,0462 секунды, а бронебойно-фугасный проходил ствол за 0,0559 секунды. Начальная скорость первого снаряда (выстрел L15A5), высчитанная в полигонных условиях, составляла 1 350 м/с, второго (выстрел L31A7) – 660 м/с. Для сравнения: отечественное танковое орудие 2А26 обеспечивало начальную скорость подкалиберному снаряду от 1 700 м/с.  Среди конструктивных особенностей пушки инженеры выделили термозащитный кожух, повышающий стабильность боя оружия, а также устройство встроенной выверки прицела с пушкой с зеркалом на дульном срезе ствола. Такое приспособление позволяло при выверке учитывать тепловой изгиб ствола. На точность стрельбы с ходу, как выяснили в Кубинке, у L11A5 положительно влияло «вынесение быстроразъемного соединения ствола с казенником за пределы люльки и применение устройства для регулирования осевого люфта в соединении пушка-башня, что уменьшает возможность возникновения дополнительных колебаний ствола относительно люльки, а люльки относительно башни при движении танка». В то же время изгибная жесткость ствола Chieftain Mk5R оставляла желать лучшего – всего 2 820 Н/см, что было заметно ниже, чем у советских и натовских пушек. То есть стрелять из британского лучше было с места. Испытания показали, что вероятность попасть в цель с дистанции 2 км с ходу снижалась почти в три раза относительно стрельбы с места. К минусам также относятся очень чувствительные к ударам и грязи обтюрирующие устройства, малая емкость магазина запальных втулок, отсутствие ударного спускового механизма. У инженеров вполне справедливо вызвало сомнение удобство смены ствола через люк в задней части башни, так как в этом случае требовалось спецприспособление для отвода казенника с пути перемещения ствола. Несмотря на эти детали, «пушка L11A5 является высокобаллистическим танковым оружием, спроектированным с учетом современных требований, предъявляемым к танковым пушками». Все бы хорошо, если бы не боеприпасы. Снаряд с пластичным ВВ Наибольший интерес в британской штучке, конечно, представлял бронебойно-фугасный снаряд с пластичным ВВ L31A7. Снаряд представлял собой стальной стакан с тонкостенной оживальной головной частью. Корпус начинен взрывчаткой, представляющей собой 88 процентов гексогена и 11 процентов восковой связки. Механизм работы боеприпаса описан следующим образом: «При ударе БФС (бронебойно-фугасный снаряд) о преграду головная часть корпуса деформируется, при этом диаметр контактной поверхности увеличивается. Под действием сил инерции срабатывает ударный механизм взрывателя, и импульс детонации ВВ снаряда через границу контакта передается преграде. При этом в преграде возникает прямая ударная волна, которая распространяется от лицевой к тыльной поверхности. При взаимодействии прямой и отраженной от тыльной поверхности волн в броне возникают напряжения, превышающие предел прочности брони, что приводит к тыльному отколу». Точное количество полученных вместе с танком боеприпасов двух типов неизвестно, но в Кубинке смогли пострелять из пушки и изучить характер действия снарядов по цели. Надо отметить, что к 1983 году подкалиберный британский снаряд L15A5 считался устаревшим. Во-первых, в Великобритании приняли на вооружение преемника с расчетной бронепробиваемостью 170–180 мм на дальности в пару километров. Во-вторых, БПС Chieftain Mk5R из Ирана в ходе стрельб в Кубинке пробивал всего 130 мм на дальности 2 000 метров. Точнее даже так – снаряд L15A5 пробил 150-мм монолитную бронеплиту средней твердости, установленную под углом 60 градусов к нормали. Вычислив скорость подкалиберного снаряд (1 300 м/с), инженеры определили 130-мм бронепробиваемость на двух километрах. Для сравнения: толщина верхней лобовой детали Т-64 составляла 205 мм, что было бы непреодолимым препятствием для L15A5 и его более поздних модификаций.  Chieftain Mk5R в Кубинке. Фото Юрий Пашолок Как отмечалось в отчетах, «многоцелевой бронебойно-фугасный снаряд L31A7 не имеет аналогов в отечественной бронетанковой технике», и изучение его возможностей было совсем не лишним. Для начала в Кубинке приступили к оценке осколочного и фугасного действия. Мишенная обстановка представляла собой незамкнутый дощатый цилиндр радиусом 10 м и высотой 3 м. На внутренней поверхности цилиндра были укреплены проволочные мишени для определения времени полета лидирующих осколков. Отдельного уважения и восхищения заслуживает тщательность и изящество эксперимента. Далее по тексту отчета: «В центре цилиндра на площадке были уложены проволочные мишени для запуска осциллографов, определяющих время полета осколков, на основе которого определялась скорость осколков на различных точках сферы разлета. По полученным на стенках цилиндра пробоинам была оценена масса отдельных осколков и их количество». Для точности натурного эксперимента снаряд не стали взрывать в статичном положении в центре мишенной установки. Британский танк отогнали на 60 метров на вершину ближайшего холма. Только стрельбой из танковой пушки можно узнать действительный эффект снаряда по цели. Били в суглинистый грунт в центре мишенной обстановки. Здесь плохую службу сыграл инерционный донный взрыватель, позволивший снаряду с пластичным ВВ прилично углубиться в суглинок перед взрывом. В итоге большая часть осколков осталась в грунте. Для полноценных выводов трофейных снарядов было маловато, но некоторые выводы сделать удалось: «Значение площади приведенной зоны поражения открыто расположенной живой силы в положении лежа составило 140 кв. метров. Фугасное действие снаряда, характеризуемое объемом воронки, полученной в грунте при разрыве, составило 2 кв. метра». Вывод один – если в качестве фугасного снаряда L31A7 еще годился для дела, то по осколочному действию заметно уступал классическим осколочно-фугасным.  Может быть, L31A7 хорош по танковой броне? Для изучения этого соорудили целую установку. Дабы донести до читателя всю сложность проделанной инженерами работы, приведем текст из отчета в полном объеме: «Действие БФС L31A7 было исследовано на комбинированной и монолитной броне в сопоставлении с действием осколочно-фугасных снарядов. Исследовалась реакция на удар (ударные спектры) измерительных преобразователей (ИП) с различными собственными частотами колебаний, являющимися динамическим аналогом амортизированных узлов и приборов внутреннего оборудования с линейной упругой характеристикой. Реакция таких ИП пропорциональна сообщенному бронеэлементу от снаряда импульсу силы. Измерительный преобразователь представляет собой инерционную массу от 0,4 до 8 кг, устанавливаемую на сдвоенных амортизаторах типа АП-3-6,75 (частота колебания 50–95 Гц) или на амортизаторах типа АТРМ-20/50 (частота колебания 22–44 Гц). На инерционной массе эпоксидным компаундом закрепляются 2–4 пьезоакселерометра типа ИС-313А или АВС-036-02. Регистрация ускорений производилась на светолучевых осциллографах Н-115 с использованием предварительных усилителей ИС-943А и ИС-1301. Рабочая полоса измерительного тракта составляла 15–2 000 Гц. Исследуемый процесс фиксировался на фотобумаге и обрабатывался методом графического сглаживания с выделением основной составляющей ударно-колебательного движения». Вся указанная аппаратура крепилась внутри реальных корпусов и башен танков. Впечатляет? А ведь можно было, как в старые добрые времена, выстрелить на полигоне по танку-мишени и посмотреть, что получится. Но к началу 80-х годов в отечественном танкостроении сформировался внушительный арсенал методик испытаний боевой техники. Например, для изучения откольного разрушения тыльной поверхности гомогенной брони использовали скоростную кинокамеру. Снарядом с пластичным ВВ били три раза по трем плитам – 160, 150 и 140 мм толщиной. У самой толстой мишени британский снаряд на внутренней стороне оставил 30-мм выпуклость, а на лицевой – эллипсовидную вмятину 350 на 260 мм. На остальных плитах образовались внутренние отколы размером 1,5–2 калибра и глубиной до 30 мм. Ничего хорошо для экипажа танка последние два сценария не обещали. Сравнительные испытания L31A7 по комбинированной броне, которые были более актуальные на то время, показали, что динамические нагрузки от снаряда на 15 процентов ниже, чем от отечественного 125-мм осколочно-фугасного. При этом, попадая в лобовую часть башни, нагрузка на броню от пластичного ВВ была на 15 процентов выше, чем от танкового 125-мм ОФС. Объяснение этого удивительного эффекта приведем снова в неизменном виде: «При попадании в башню снижение эффективности ОФС по сравнению с L31A7 объясняется различием в принципе их действия. Действие L31A7 определяется механическим ударом корпуса снаряда о преграду до детонации ВВ и импульсом взрыва расплющенного заряда ВВ. Поэтому нагрузка распределяется в локальной зоне, и ударный импульс снаряда практически полностью передается преграде. Действие ОФС в основном создается распределяющимися на значительной площади потоком высокоскоростных осколков, образующихся при детонации снаряда. Но так как башня имеет сравнительно низкий профиль, существенная часть эффективного потока осколков в башню не попадает и ей передается только часть полного импульса снаряда». Темой для отдельного разговора послужит хроника дальнейших испытаний британского танка, в особенности его новомодной брони «Чобхэм». |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бронетехника |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| «Не имеет аналогов»: На испытаниях в США один беспилотник выпустил другой из внутреннего отсека для вооружений | ezup | Авиационные новости | 0 | 06.04.2021 15:44 |

| КАЗ «Афганит» танка Т-14 «Армата» имеет высокую эффективность против американских ПТРК TOW и Javelin | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 03.08.2020 11:56 |

| «Не имеет аналогов»: в России завершаются испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» | ezup | Новости Военных технологий | 0 | 26.07.2020 14:39 |

| «Верба» против «Стингера»: новейший российский ПЗРК не имеет аналогов в мире | ezup | ЗРК | 0 | 20.06.2015 15:54 |

| Почему российское подводное оружие не имеет аналогов в мире? | ezup | Военно-морской флот | 0 | 02.03.2015 23:09 |

Линейный вид

Линейный вид