RUFOR.ORG

»

В поисках китайского «Панциря»: перебор вариантов

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

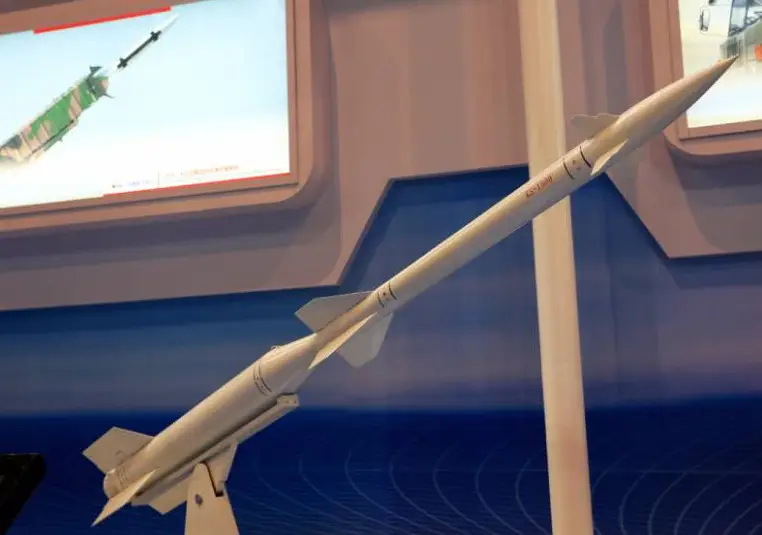

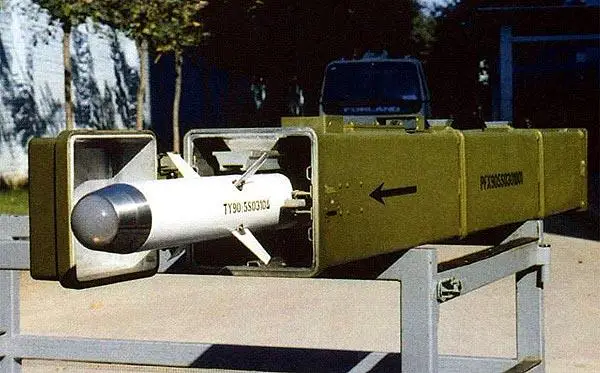

В настоящее время на вооружении Армии России стоят зенитные ракетно-артиллерийские комплексы семейства «Тунгуска» и «Панцирь». Все элементы этих ЗРПК размещены на одной боевой машине. В составе автономных самоходных комплексов имеются собственные средства обнаружения воздушных целей, аппаратура связи, по которой возможен обмен информацией с другими системами ПВО и получение внешнего целеуказания, а также зенитные ракеты с радиокомандным наведением и артиллерийское вооружение. Концепция применения ЗРПК предполагает, что при входе в зону поражения сначала происходит обстрел цели управляемыми ракетами, а если она не поражена, осуществляется дострел из 30-мм автоматов. Российские комплексы обладают высокой универсальностью, и, например, БПЛА с целью экономии дорогостоящих ЗУР можно уничтожать только артиллерийскими снарядами. Является вполне закономерным то, что китайские военные, внимательно следящие за развитием иностранных средств вооружённой борьбы, выразили желание оснастить подразделения войсковой и объектовой противовоздушной обороны комбинированными комплексами, имеющими в своём составе артиллерию и зенитные ракеты. Создание и совершенствование ЗРПК «Тунгуска» и «Панцирь» Зенитный самоходный комплекс «Тунгуска» должен был заменить в войсковой ПВО ЗСУ-23-4 «Шилка». Расчёты показали, что увеличение калибра артиллерийских автоматов до 30-мм при сохранении прежнего темпа стрельбы позволит поднять вероятность поражения в 1,5 раза. Кроме того, более тяжелый снаряд позволяет увеличить досягаемость по дальности и высоте. Военные также желали получить зенитную самоходку, оснащённую собственной обзорной РЛС с радиусом действия не менее 15 км, способной надёжно вести поиск воздушных целей. Не секрет, что радиоприборный комплекс РПК-2, установленный на «Шилке», обладает очень ограниченными поисковыми возможностями. Удовлетворительная эффективность действий ЗСУ-23-4 достигалась лишь при получении предварительного целеуказания от батарейного командного пункта, который, в свою очередь, использовал данные, поступающие от пункта управления начальника ПВО дивизии, в чьём распоряжении имелась маловысотная РЛС кругового обзора типа П-15 или П-19. Как показал опыт учений и реальных боевых действий, если связь с пунктами управления исчезала, экипажи ЗСУ-23-4, действуя автономно, собственными РЛС в режиме кругового поиска обнаруживали не более трети воздушных целей. На определённом этапе военные считали, что эффективность «Шилки» можно существенно улучшить за счёт введения в состав зенитной батареи дополнительной РЛС на гусеничном шасси и оснащения самоходной установки ракетами с ИК ГСН. Однако после анализа результатов применения во Вьетнаме боевых вертолётов AH-1 Cobra, вооружённых противотанковыми управляемыми ракетами, был сделан вывод о необходимости создания нового самоходного комплекса. Имевшиеся в начале 1970-х годов войсковые средства ПВО в основном были ориентированы на борьбу с реактивными истребителями-бомбардировщиками, штурмовиками и фронтовыми бомбардировщиками и не могли эффективно противодействовать боевым вертолётам, использующим тактику кратковременного набора высоты (не более 30-40 с) для пуска ПТУР. В этом случае оказывались бессильны средства ПВО полкового звена. У операторов ЗРК «Стрела-1» и ПЗРК «Стрела-2М» не имелось возможности обнаружить и осуществить захват цели, кратковременно зависшей на высоте 30-50 м на удалении нескольких километров. Наводчики ЗСУ-23-4 не успевали получить внешнее целеуказание, да и эффективная дальность стрельбы 23-мм автоматов была намного меньше дальности пуска противотанковых ракет. Зенитно-ракетные комплексы дивизионного звена «Оса-АК», находящиеся в глубине своих позиций на удалении до 5-7 км от атакующих вертолётов, по суммарному времени реакции комплекса и полёта ЗУР не могли поразить вертолёт до выхода его из атаки. С целью увеличения огневой мощи, вероятности и дальности поражения воздушных целей новый комплекс, принятый на вооружение в 1982 году, в дополнение к 30-мм артиллерийским автоматам было решено вооружить зенитными ракетами. В состав ЗПРК помимо пары двуствольных 30-мм пушек 2А38 вошли: радиолокационная станция кругового обзора дециметрового диапазона и ЗУР с радиокомандным наведением через оптический канал по трассеру ракеты. Огонь из 30-мм пушек может вестись с ходу или с места, а пуск ЗУР только после остановки. Радиолокационно-оптическая система управления огнём получает первичную информацию с обзорной РЛС, с дальностью обнаружения целей 18 км. Также имеется радиолокатор сопровождения целей с дальностью действия 13 км.  Максимальная дальность поражения воздушных целей артиллерийскими автоматами составляет 4 км, по высоте — до 3 км. Зенитными ракетами можно обстреливать цели на дальности: от 2,5 до 8 км, по высоте — до 3,5 км. Первоначально на машине имелось 4 ЗУР, потом их число увеличили в два раза. Вероятность поражения цели типа «истребитель» при обстреле из пушек — 0,6. Для ракетного вооружения — 0,65. Гусеничное шасси ГМ-352 пушечно-ракетного комплекса, при массе боевой машины 34 т, обеспечивает скорость движения по шоссе до 65 км/ч. Экипаж и внутреннее оборудование прикрыты бронёй, обеспечивающей защиту от пуль винтовочного калибра с дистанции 300 м. Предполагалось, что боевые машины комплекса «Тунгуска» в полковом звене полностью заменят ЗСУ-23-4 «Шилка», но в реальности этого добиться не удалось. Хотя серийное производство ЗРПК в войска начались более 35 лет назад, артиллерийско-ракетные комплексы до сих пор не смогли полностью вытеснить, казалось бы, безнадёжно устаревшие «Шилки», выпуск которых прекратили в 1982 году. В первую очередь это было связано с высокой стоимостью и недостаточной надёжностью «Тунгусок». Устранить многие «врождённые болячки» ЗПРК первой модификации, в которой использовалось много принципиально новых технических решений, полностью не удалось. Хотя разработчики использовали самую новую на тот момент радиоэлектронную элементную базу, надёжность электронных блоков оставляла желать лучшего, а для обслуживания и ремонта бортовой аппаратуры личный состав должен был обладать высокой квалификацией. Эксплуатация и поддержание «Тунгусок» в работоспособном состоянии требует проведения затратных и трудоёмких операций. Хотя боевые возможности «Тунгуски» по сравнению с «Шилкой» существенно выросли, в войсках требовали более простой, надёжный и дешёвый в эксплуатации пушечно-ракетный комплекс способный работать ЗУР в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. С учётом выявленных в процессе эксплуатации недостатков, со второй половины 1980-х велись работы по созданию модернизированного варианта. В первую очередь речь шла о повышении технической надёжности аппаратной части в целом и улучшении боевой управляемости. Боевые машины модернизированного комплекса «Тунгуска-М» сопрягались с унифицированным батарейным командным пунктом «Ранжир», с возможностью передачи информации по телекодовой линии связи. Для этого самоходные установки оснащались соответствующей аппаратурой. В случае управления действиями огневого взвода «Тунгуска» с батарейного командного пункта анализ воздушной обстановки и выбор целей для обстрела каждым комплексом производились на этом КП. Однако даже с учётом повышения надёжности и командной управляемости ЗПРК «Тунгуска-М» не был устранён такой серьёзный недостаток, как невозможность стрельбы ракетами ночью и при низкой прозрачности атмосферы. В связи с этим, несмотря на проблемы с финансированием, в 1990-е годы велось создание модификации, способной применять ракетное вооружение вне зависимости от возможности визуального наблюдения цели. В 2003 на вооружение формально поступил улучшенный ЗРПК «Тунгуска-М1».  ЗРПК «Тунгуска-М1» В состав вооружения введена новая ЗУР 9М311М с улучшенными характеристиками. В этой ракете лазерный неконтактный датчик цели заменён радиолокационным, что повысило вероятность поражения малоразмерных скоростных целей. Вместо трассера установлена импульсная лампа, что вместе с увеличением времени работы двигателя позволило довести дальность поражения с 8000 м до 10 000 м. При этом эффективность стрельбы повысилась в 1,3-1,5 раза. Благодаря введению в аппаратную часть комплекса новой системы управления огнём и использованию импульсного оптического ответчика, удалось значительно увеличить помехозащищенность канала управления ЗУР и повысить вероятность уничтожения воздушных целей, которые действуют под прикрытием оптических помех. Внедрение нового оптоэлектронного прицела позволило существенно упростить процесс сопровождения цели, одновременно с этим увеличив точность сопровождения и уменьшив зависимость эффективности боевого использования оптического канала наведения от профессионального уровня подготовки наводчика. Доработка системы измерения углов качки и курса дала возможность значительно уменьшить возмущающие воздействия на гироскопы и снизить ошибки измерения углов наклона и курса, повысить устойчивость контура управления зенитными автоматами. В ряде источников говорится, что наличие на установке тепловизионного и телевизионного каналов с автоматом сопровождения цели гарантирует всесуточность использования имеющихся ракет. Однако реализовано ли это на комплексах, имеющихся в Российской армии, неясно. В связи с нехваткой финансирования модернизированные ЗПРК «Тунгуска-М/М1» поставлялись в основном на экспорт, и наши вооруженные силы получили их очень немного. Согласно справочным данным, имеющимся в свободном доступе, по состоянию на декабрь 2023 года в войсках и на хранении у нас имелось более 300 зенитных самоходных установок семейства «Тунгуска» всех модификаций. С учётом того, что большая часть этих ЗРПК построена во времена СССР, многие из них нуждались в восстановительном ремонте и полноценно использоваться в боевых действах не могли. Если не принимать во внимание высокую стоимость и низкую надёжность «Тунгуски», то это был вполне эффективный по меркам 1980-2000-х годов комплекс. Однако ЗРПК на гусеничном шасси, созданный для движения в одних боевых порядках с танками и БМП, был не оптимален для сопровождения транспортных колонн и несения длительного дежурства на подготовленной позиции. В связи с этим в конце 1980-х военные инициировали создание небронированного ЗРПК на колёсной базе под предварительным наименованием «Тунгуска-3». В тактико-техническом задании особо оговаривалась возможность всесуточного применения всех видов вооружения и устойчивость к организованным радио- и тепловым помехам. Первая модификация нового комплекса, испытанного в 1996 году, была смонтирована на автомобильном шасси Урал-5323.4, вооружена двумя 30-мм пушками 2А72 (использовались в составе вооружения БМП-3) и зенитными управляемыми ракетами 9М335. Однако этот ЗРПК с максимальной дальностью стрельбы 12 км и досягаемостью высоте 8 км не рекомендовали к принятию на вооружение. Радиотехническая часть работала ненадёжно и не смогла подтвердить заявленные характеристики. Огонь можно было вести только после остановки. 30-мм пушки 2А72 с суммарным темпом стрельбы 660 выстр./мин не обеспечивали приемлемой вероятности поражения воздушных целей. В 1990-е годы в условиях обвального сокращения расходов на оборону и наличия в войсках большого числа различных зенитных комплексов, доставшихся от СССР, необходимость доводки нового ЗРПК казалась неочевидной. В связи с ненадёжностью радиолокационного оборудования прорабатывался вариант с пассивной оптоэлектронной системой и тепловизионным каналом обнаружения воздушных целей и наведения ЗУР, но в этом случае не имелось особого преимущества перед ЗПРК «Тунгуска-М1». Доработка нового ЗРПК и запуск его в серийное производство стали возможными благодаря контракту, заключённому с Объединёнными Арабскими Эмиратами в мае 2000 года. Российская сторона обязалась поставить 50 комплексов общей стоимостью $734 млн (50 % оплачивал Минфин РФ в счёт погашения долга России перед ОАЭ). При этом иностранный заказчик выделил аванс в размере $100 млн на финансирование НИОКР и испытания. Комплекс, получивший наименование «Панцирь-С1», существенно отличался от первого прототипа. Изменения коснулись как вооружения, так и аппаратной части. Экспортный вариант «Панцирь-С1Э» размещался на восьмиосном грузовом шасси MAN-SX45. На данной модификации использовалось оборудование иностранного производства, зенитные автоматы 2А38 и ЗУР 9М311 — применяемые также в составе ЗПРК «Тунгуска». В ноябре 2012 года ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси КамАЗ-6560 поступил на вооружение российской армии. Машина массой около 30 т с колёсной формулой 8х8 способна развить по шоссе скорость до 90 км/ч. Запас хода – 500 км. Экипаж комплекса – 3 человека. Время развертывания – 5 минут. Время реакции на угрозу – 5 секунд.  Боевой модуль вооружён двумя блоками с шестью зенитными управляемыми ракетами 57Э6 и двумя двуствольными 30-мм пушками 2А38М. Зенитная ракета 57Э6 внешне и по компоновке похожа на ЗУР 9М311, используемую в составе ЗРПК «Тунгуска». Бикалиберная ракета выполнена по аэродинамической схеме «утка». Для наведения на цель используется радиокомандное управление. Двигатель находится на первой отделяющейся ступени. Длина ракеты — 3160 мм. Диаметр 1 ступени — 90 мм. Масса в ТПК — 94 кг. Масса без ТПК — 75,7 кг. Масса стержневой боевой части — 20 кг. Средняя скорость полёта ЗУР при дальности 18 км — 780 м/с. Дальность стрельбы — от 1 до 18 км. Высота поражения — от 5 до 15 000 м. Подрыв боевой части при прямом попадании обеспечивается контактным взрывателем, при промахе – неконтактным взрывателем. Вероятность поражения воздушной цели — 0,7-0,95. Возможна стрельба по одной цели двумя ЗУР.  Зенитная ракета 57Э6 и 30-мм артиллерийский автомат 2А38М Два 30-мм артиллерийских автомата 2А38М имеют суммарный темп стрельбы до 5000 выстр./мин. Начальная скорость снаряда – 960 м/с. Эффективная дальность стрельбы – до 4000 м. Досягаемость по высоте – до 3000 м. Помимо вооружения на боевом модуле размещается радиолокационная станция обнаружения, радарный комплекс сопровождения целей и ракет, а также оптоэлектронная аппаратура управления огнём. Радиолокационная станция кругового обзора дециметрового диапазона способна обнаружить воздушную цель с ЭПР 2 м² на дальности до 40 км и вести одновременно до 20 целей. РЛС сопровождения цели и наведения ракеты, работающая в миллиметровом и сантиметровом частотных диапазонах, обеспечивает обнаружение и поражение целей с ЭПР 0,1 кв. м на дальности до 20 км. Помимо радиолокационных средств, система управления огнём также содержит пассивный оптоэлектронный комплекс с инфракрасным пеленгатором, который способен осуществлять цифровую обработку сигналов и автоматическое сопровождение цели. Вся система может работать в автоматическом режиме. Оптоэлектронный комплекс предназначен для всесуточного обнаружения целей, их сопровождения и наведения ракет. Дальность сопровождения в автоматическом режиме для цели типа «истребитель» может достигать 26 км, противорадиолокационная ракета HARM может быть обнаружена на дальности 15 км. Оптоэлектронный комплекс используется также при стрельбе по морским и наземным целям. Цифровая обработка сигналов осуществляется центральным вычислительным комплексом, который обеспечивает одновременное сопровождение 4 целей радиолокационным и оптическим каналом. ЗРПК «Панцирь-С1» способен работать как в составе батареи, так и индивидуально. В батарее до 6 боевых машин. Эффективность комплекса существенно увеличивается при взаимодействии с другими боевыми машинами и при получении внешнего целеуказания с ЦКП прикрываемого района. Стоит признать, что «Панцирь-С1» получился весьма удачным и обладает сбалансированными характеристиками. Но и у него имеются недостатки. В ходе эксплуатации выяснилось, что базовое шасси КамАЗ-6560 имеет не очень хорошую проходимость и склонно к опрокидыванию. Кроме того, возможности оптоэлектронной станции в части обнаружения цели и сопровождения ракеты очень сильно зависят от прозрачности атмосферы. Так как этот ЗРПК проектировался для поражения боевых самолётов, дозвуковых крылатых ракет и вертолётов, его эффективность при стрельбе по маневрирующим малоразмерным целям, таким как дроны-камикадзе, не всегда удовлетворительна и требует большего расхода боеприпасов.  Несмотря на отдельные недостатки, ЗРПК «Панцирь-С1» активно эксплуатируется в российской армии. Боевое крещение комплекса состоялось в 2014 году, когда над Крымом им были сбиты несколько украинских БПЛА. В 2016 году в войска пошли усовершенствованные «Панцирь-С2». От предыдущего варианта обновлённый ЗРПК отличается радаром с улучшенными характеристиками и расширенной ракетной номенклатурой. Несколько лет назад стало известно об испытаниях ЗРПК «Панцирь-СМ». Особенностями этого комплекса являются: новая многофункциональная радиолокационная станция с ФАР, способная видеть цель на дальности до 75 километров, быстродействующий вычислительный комплекс и более дальнобойные зенитные ракеты. Благодаря этим нововведениям дальность стрельбы «Панцирь-СМ» может достигать 40 километров. Китайские ЗРПК В 21 веке в КНР благодаря бурному экономическому росту и доступу к западным и российским технологиям появилась научная и производственная база, позволяющая создавать системы ПВО современного уровня. В настоящее время известно о трёх китайских ЗРПК, отличающихся конструктивно, концепцией использования и составом вооружения. На международном авиасалоне Airshow China 2014 был продемонстрирован ЗРПК FK-1000 (Sky Dragon 12), который заявлен как китайский аналог «Панциря».  Вооружение состоит из двух 25-мм пушек и 12 зенитных ракет. Китайские бикалиберные ЗУР внешне очень сильно напоминают российские ракеты, используемые в комплексах «Тунгуска» и «Панцирь».  Согласно информации, озвученной на Airshow China 2014, ЗРПК FK-1000 одновременно может обстрелять четыре цели на дальности от 2 до 12 км, высотах от 15 до 5000 м. Комплекс оснащён системой управления стрельбой FW2 и РЛС обнаружения IBIS-80. Хотя с момента публичной демонстрации ЗРПК FK-1000 прошло 10 лет, нет информации о принятии данного комплекса на вооружение НОАК или об экспортных поставках. Возможно, это связано с тем, что масса и габариты FK-1000 значительно больше, чем у российского «Панциря», а дальность стрельбы и досягаемость по высоте существенно меньше. После неудачи с ЗРПК FK-1000 китайские конструкторы начали работать над комбинированными ракетно-артиллерийскими войсковыми комплексами на колёсной базе с лёгкой бронёй. В мае 2021 года по Центральному китайскому телевидению (CCTV) был показан новый ЗРПК Type 12 (SWS2), построенный на колёсном бронированном шасси ZBL-08 (Type 08).  Вес машины составляет около 22 тонн. ZBL-08 оснащаются дизельным двигателем Deutz BF6M1015C мощностью 440 л.с., который обеспечивает скорость на шоссе до 90 км/ч, запас хода – 800 км. В телевизионном сюжете говорилось, что комплекс вооружён 35-мм пушкой, способной вести огонь программируемыми боеприпасами с дистанционным подрывом и управляемыми ракетами TY-90.  В качестве артиллерийского вооружения используется 35-мм орудие PG-99, являющееся китайской копией Oerlikon KDA GDF-005. Эта автоматическая пушка имеет темп стрельбы 550 выстр./мин. Максимальная дальность по воздушным целям достигает 4 км, потолок – 3 км. Управляемая ракета TY-90 изначально разработана для вооружения боевых вертолётов и в настоящее время активно используется в составе китайских ЗРК малой дальности. Эта ЗУР имеет помехозащищённую ИК ГСН с углом обзора ±40°.  Стартовая масса ракеты – около 20 кг. Дальность стрельбы составляет от 0,5 до 6 км, высота боевого применения – от 15 м до 4 км, максимальная перегрузка – 20g. Стержневая боевая часть массой 3 кг оснащается контактным и неконтактным лазерным взрывателями и имеет радиус поражения 4 м. Вероятность поражения цели одной ЗУР при отсутствии помех составляет 0,8. На ЗРПК Type 12 имеется РЛС кругового обзора. Для маловысотной цели типа «истребитель» дальность обнаружения достигает 18 км, дальность автоматического сопровождения – 10 км. Максимальная дальность обнаружения истребителя с помощью оптоэлектронной станции – до 12 км, но работоспособность ОЛС сильно зависит от погодных условий. Судя по всему, Type 12 в настоящее время проходит войсковые испытания, по итогам которых будет принято решение о дальнейшей судьбе этого комплекса. В 2023 году в объективы телекамер попали ЗРПК Type 625E, задействованные в учениях подразделений войсковой ПВО НОАК. Сообщается, что данный комплекс предназначен для оснащения зенитных дивизионов мотострелковых бригад.  ЗРПК Type 625E построен на легкобронированном четырёхосном шасси, которое, как пишут в ряде источников, сделано на основе ZBL-08. Комплекс оснащён обзорной РЛС, ОЛС и лазерным дальномером, характеристики которых не разглашаются.  Для борьбы с воздушными целями имеется восемь ЗУР FN-16 с ИК ГСН. Максимальная дальность составляет 6000 м. Зона поражения по высоте: 0,015-3,5 км. Масса ракеты – 10,77 кг.  Шестиствольная 25-мм пушка с вращающимся блоком стволов имеет темп стрельбы свыше 3000 выстр./мин и может уничтожать воздушные цели на дальности до 2500 м, при высоте полёта 2000 м. В начале 21 века начались поставки ЗРК малой дальности HQ-64 с ЗУР LY-60. Эта ракета со стартовой массой 220 кг и дальностью стрельбы 15 км спроектирована на основе итальянской УР «воздух-воздух» Aspide Mk.1 с полуактивной радиолокационной системой наведения, которая, в свою очередь, является развитием американской AIM-7 Sparrow. В ЗРК HQ-6D ракеты помещены в транспортно-пусковые контейнеры, что позволяет ускорить заряжание и защищает ЗУР от внешнего воздействия. В 2010 году начались поставки улучшенных ЗРК HQ-6D c ракетами, скорость полёта которых доведена до 1350 м/с, а дальность – до 18 км.  Приблизительно 2014 году на вооружение поступил ЗРПК HQ-6А. На этом комплексе станцию подсвета и наведения дополнительно вооружили башней с семиствольным 30-мм автоматом Туре 730, созданным на базе голландского зенитно-артиллерийского комплекса Goalkeeper.  Башня оснащена системой стабилизации и радаром, способным обнаруживать и сопровождать воздушные цели на максимальной дальности 15 км. Первоначально артиллерийская установка Туре 730 предназначалась для вооружения боевых кораблей, но также была адаптирована в состав наземного ракетно-артиллерийского комплекса HQ-6А.  При темпе стрельбы 5800 выстр./мин эффективная дальность по воздушным целям составляет 3500 м, по высоте – 2500 м. Боекомплект – 1280 выстрелов. ЗРПК HQ-6А в основном предназначен для прикрытия стационарных объектов. В китайских источниках пишут, что этот комплекс способен эффективно бороться с широким спектром воздушных целей, а также перехватывать миномётные мины и реактивные снаряды. Таким образом, можно констатировать, что в Китае проектировались ЗРПК разного назначения. Но китайским разработчикам пока не удалось создать комплекс, который по своим характеристикам может сравниться с российским «Панцирем». Мобильные китайские ЗРПК вооружены неплохими артиллерийскими автоматами, но их ракеты не дотягивают до уровня ЗУР 57Э6 и имеют ИК ГСН, что накладывает ограничения при стрельбе ЗУР в условиях плохой видимости. Объектовый ЗРПК HQ-6А существенно превосходит «Панцирь» по дальности стрельбы ЗУР и по скорострельности артиллерийской части. В то же время HQ-6А состоит из нескольких мобильных пусковых установок, станции наведения и РЛС обнаружения, размещаемой на отдельном шасси, и не может сопровождать транспортные колонны. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Позиционный тупик без вариантов: по мотивам главкома Залужного | ezup | Армии мира | 0 | 21.11.2023 13:26 |

| Потрясающая сказка про Улитку-без-панциря, тесноту и целый мир | ezup | Истории, рассказы, притчи | 0 | 02.08.2021 16:33 |

| C-RAM: опасный конкурент русского «Панциря» из США | ezup | ПВО | 0 | 15.03.2018 17:24 |

| Депрессия: что с ней делать? 10 симптомов впадения и 10 вариантов выхода | ezup | Психология | 0 | 26.10.2016 23:24 |

| Цветник - множество вариантов | фиалочка | Дом и дача | 0 | 11.05.2011 16:40 |

Линейный вид

Линейный вид