RUFOR.ORG

»

Броня японских броненосных крейсеров и эта загадочная русская десятидюймовка

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

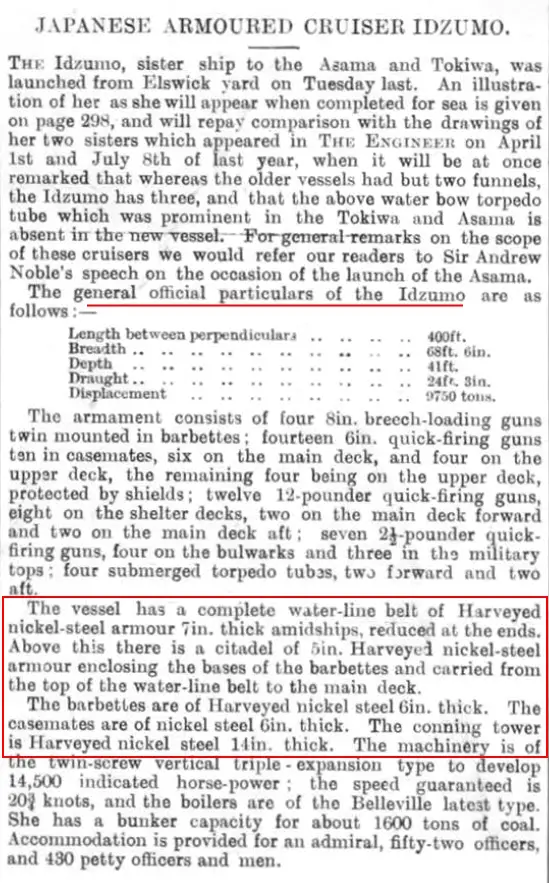

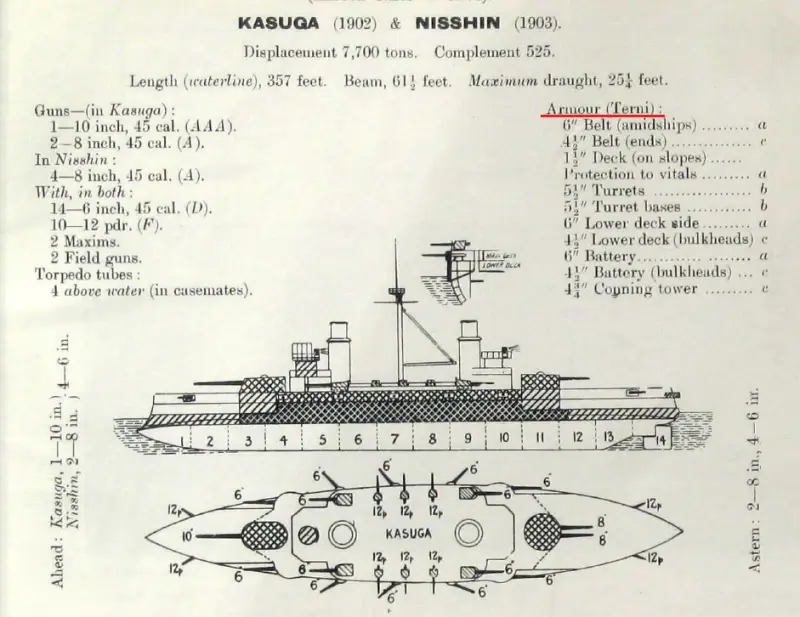

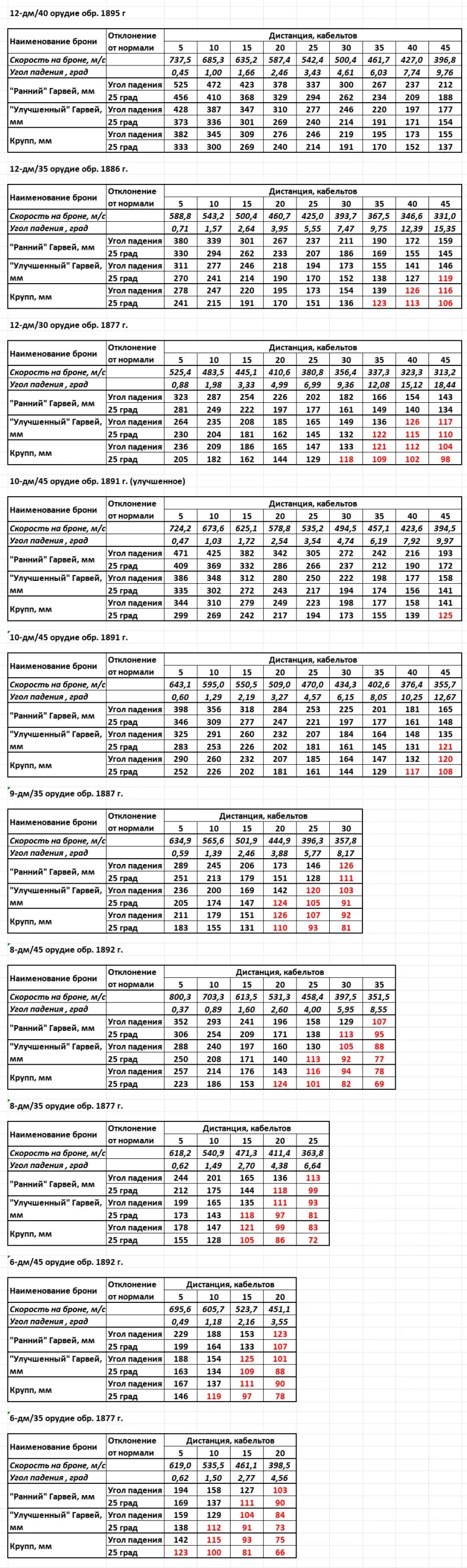

|

|

Одна из причин, по которой я люблю публиковать статьи, заключается в мощной обратной связи, которую я получаю от неравнодушных читателей. В этот раз я вновь и с большим удовольствием благодарю уважаемых членов нашего «морского сообщества на ВО»: А. Тамеева, порекомендовавшего мне обратить больше внимания на сличение получившихся у меня данных по бронепробитию с источниками начала ХХ века и, конечно же, В. Мальцева и А. Рытика, предоставивших интереснейшие данные. О броне японских броненосных крейсеров Не знаю, в силу каких причин, но как-то вышло так, что в русскоязычной исторической литературе наличие крупповской брони на японских броненосных крейсерах, за исключением «Асамы» и «Токивы», стало общим местом. Между тем иностранные источники в данном вопросе проявляют куда меньшее единодушие. Возьмем, например, детище британской фирмы «Армстронг» – броненосный крейсер «Идзумо». Справочник Jane’s Fighting Ships сообщает, что его броня была частично крупповской и частично – гарвеированной. Объяснялось это тем, что проектировщикам была дана фиксированная сумма на броневой пояс и, чтобы в нее уложиться, пришлось идти на такие вот меры, поскольку крупповская броня была дороже гарвеевской. Соответственно, по мнению составителей, выходило, что крупповской броней защищался только центр корабля, а оконечности – гарвеированными бронеплитами. Однако журнал The Engineer (Sept. 22, 1899) имел по этому вопросу иное мнение и представил официальные данные об «Идзумо», в которых вообще никакой крупповской брони не упоминается. Только исключительно сталеникелевый Гарвей.  Отсюда можно предположить, что вторая пара японских броненосных крейсеров, «Идзумо» и «Ивате» защищалась не крупповской, но всего только гарвеевской броней, или же они имели «пятнистую» защиту из брони двух типов. Вспомним теперь о «Ниссине» и «Касуге» – для них также обычно указывается бронирование новейшим Круппом. Однако тот же Jane’s Fighting Ships за 1905 год считал, что крейсера защищены броней итальянской фирмы «Терни» (Terni).  И это очень похоже на правду, поскольку, судя по периодике тех лет, жители солнечного Апеннинского полуострова испытывали сложности с воспроизводством крупповской брони на своих предприятиях, потратив не один год на доведение ее до кондиции. Попросту говоря, скорее всего, на момент заказа брони для «Ниссина» и «Касуги» итальянцы делать «круппированные» бронеплиты банально не умели. И в то же время достоверно известно, что броня для этих кораблей делалась итальянцами, а не закупалась за рубежом. О бронепробиваемости снарядов 10-дм/45 орудия обр. 1891 г. Берем два источника, а именно: 1. «Наставление командирам батарей, групп и плутонгов эскадренного броненосца «Пересвет», составленное артиллерийскими офицерами броненосца лейтенантами М. Римским-Корсаковым и В. Черкасовым, изданное в 1903 году в Порт-Артуре типографией Квантунского флотского экипажа. 2. «Временные таблицы стрельбы № 133 и 134», относящиеся к 10-дм пушкам 45 калибров, каковыми как раз и вооружался эскадренный броненосец «Пересвет». Автор – начальник артиллерийской чертежной мастерской Морского технического комитета, полковник Шульц. Издание артиллерийского офицерского класса, 1906 г., типография «Кронштадского Вестника». Казалось бы, такие документы должны стать замечательным подспорьем человеку, желающему разобраться, на какой же все-таки дистанции русские морские пушки тех или иных калибров могли пробивать защиту японских боевых кораблей. Увы, как говорил один мудрый человек, «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Что, собственно, пошло не так? Для десятидюймовок «Пересвета» М. Римский-Корсаков и В. Черкасов указывают следующие данные: калибр – 10 дюймов, длина ствола – 45 калибров, вес снаряда – 550 фунтов (то есть 225,2 кг, так как фунты русские) и начальная скорость 2 275 фут/с или 693,42 м/с, каковые в отечественной литературе округлились до классических 693 м/с. Следовало бы ожидать, что характеристики 10-дм орудий, приведенные во «Временных таблицах» будут полностью соответствовать вышеназванным. Ан нет – уже на лицевой стороне читаем начальную скорость не 2 275 фут/с, а только 2 175 фут/с. Я было подумал, что речь, возможно, идет о каких-то иных орудиях, скажем, десятидюймовках береговой артиллерии, но оказалось, что это обычная опечатка – так, для дистанции в 1 кабельтов окончательная скорость снаряда дается 2 241 фут/с, что едва ли было возможно, если бы снаряд покидал ствол со скоростью 2 175 фут/с. Что ж, опечатки бывают, хотя вроде бы издание серьезное, а тут такой ляп, да на заглавной странице. Одно это уже показывает, насколько аккуратно следует работать с историческими источниками – проверять и перепроверять, ведь наши предки сверхлюдьми не были и могли допускать ошибки в документах. Но это только начало. В обоих источниках их составители представили расчеты бронепробиваемости для брони Круппа, причем – в сопоставимом формате. Лейтенанты М. Римский-Корсаков с В. Черкасовым считали бронепробиваемость с шагом в 5 кабельтов. Для каждого расстояния вычислялась толщина брони, пробиваемая в нормаль, то есть в случае, когда снаряд попадал в плиту под углом 90 градусов к ее поверхности. Сравним их с данными, вычисленными Шульцем.  Результаты получаются весьма удивительными. Получается, что, по мнению офицеров «Пересвета», крупповская броня была примерно на 7,13 % менее стойкой, нежели считал полковник Шульц. Удивляться тому, что отклонение «пляшет» в зависимости от дистанции, не нужно – эта погрешность вызвана округлениями, поскольку расчет велся с точностью до десятых дюйма. Но почему М. Римский-Корсаков и В. Черкасов значимо преуменьшали стойкость крупповской брони, или же это Шульц ее завысил? Для начала разберемся со скоростями снаряда. Очевидно, что, поскольку речь идет об одном и том же орудии, то расчеты М. Римского-Корсакова / В. Черкасова и Шульца должны быть идентичными. К сожалению, это не так. М. Римский-Корсаков и В. Черкасов не считали таблицы стрельбы, они просто указали бронепобиваемость для различных дистанций. Но, кроме того, они еще считали «живую силу» снаряда, каковую он имеет на дистанции в 0, 10, 20 и 30 кабельтов. Расчет этот велся в футах, фунтах с выходом на «длинные» тонны (1 016 кг), при этом сама формула расчета «живой силы» М. Римским-Корсаковым и В. Черкасовым приведена, и даны нужные пояснения. Результат получился, опять же, странным.  Как видим, на 10 и 20 кабельтов отклонения минимальные, но вот на 30 кабельтов значение различается очень сильно. Почему? Сначала я подумал, что наткнулся на подтверждение того, что русские таблицы стрельбы в доцусимский период имели существенные погрешности, каковые Шульцем и были исправлены. Но затем я пересчитал данные выше по формуле де Марра, и вот что получилось:  На дистанции 10 и 20 кабельтов сходимость практически абсолютная – вся разница в том, что, по данным Шульца, крупповская броня несколько прочнее («К» = 2 250 грубо), чем по мнению М. Римского-Корсакова и В. Черкасова, у которых «К» стремится к 2 150. Это абсолютно нормально – так, С. О. Макаров указывал стойкость брони Круппа на уровне «К» = 2 150, такой же «К» у брони был по результатам испытания брони Круппа германского производства. Да и в ходе опытов 1903–1904 гг., описанных у Беркалова, нормативная стойкость бронеплит против 10-дм снарядов определялась 2 161. Следовательно, для довоенных расчетов определять стойкость брони Круппа в «К» = 2 150 вполне было можно и даже нужно. В то же время послевоенные расчеты определяют броню Круппа более прочной. Лейтенант барон фон Гревениц, издавший в 1906 г книгу «Организация стрельбы на большие дистанции в море отдельными судами и отрядами, а также изменения в Правилах Артиллерийской службы на флоте, вызванные опытом войны с Японией», выходит на «К» в пределах 2 180– 2 236 для 12-дм орудий, у Шульца для нашей десятидюймовки она где-то 2 256. И это вполне объяснимо. Приводимые мною ранее результаты опытов показывают, что бронеплиты отечественного производства регулярно оказывались прочнее норматива, и что в среднем «К» стремился, скорее, к 2 275. Иными словами, Российская империя действительно научилась производить несколько более стойкую броню, чем положено было по нормативам Германии, и данный факт, по всей видимости, нашел отражение в послевоенных расчетах Гревеница и Шульца в сравнении с довоенными. Таким образом, разницу в стойкости брони как «К» = 2 150, по М. Римскому-Корсакову с В. Черкасовым, и «К» = 2 250, по Шульцу, можно считать объясненной. Но почему на дистанции 30 кабельтов у М. Римского-Корсакова с В. Черкасовым она внезапно падает аж до «К» = 1 915? Если допустить, что М. Римский-Корсаков и В. Черкасов ошиблись при расчете «живой силы» снаряда на дистанции 30 кабельтов, взяв неправильную скорость, то все сходится достаточно хорошо. Потому что 7,1 дм брони, исчисленные ими для дистанции 30 кабельтов, при «К» равном 2 150 дают 435,6 м/с на броне против 434,3 м/с у Шульца. В общем, Шульц опечатался в начальной скорости снаряда, а М. Римский-Корсаков и В. Черкасов допустили ошибку в расчетах «живой силы», только и всего… И еще. И у М. Римского-Корсакова и В. Черкасова, и у Шульца есть расчеты бронепробиваемости при попадании снаряда под углом к нормали. К сожалению, их нельзя сопоставить впрямую, так как Шульц считал на угол отклонения от нормали 25 град., а М. Римский-Корсаков и В.Черкасов – на 15, 30 и 45 град. Однако и здесь нашлось место странному. По Шульцу получается, что на 20 кабельтов десятидюймовка отечественного производства пробивает 8,3 дм крупповской брони, а под 25 град. отклонения от нормали – 7,5. Если проверить эти выкладки по формуле де Марра, то получается, что на 20 кабельтов стойкость брони составляет при попадании в нормаль – «К» = 2 252, а под углом 25 град. к нормали – уже только «К» = 2 190. Иными словами, выходит, что броня, при косом ударе снаряда вроде бы менее стойкая, хотя это и компенсируется большим расстоянием, которое снаряду предстояло в ней пройти. Наоборот, по М. Римскому-Корсакову и В. Черкасову выходит, что на тех же 20 кабельтовых при попадании в нормаль «К» = 2 148 (пробивается броня толщиной 8,9 дм), при отклонении от нормали на 15 град. – уже 2 316 (7,6 дм), а на 30 град – и вовсе немыслимые «К» = 3 000 (4,5 дм!) По Шульцу следует, что стойкость плиты, напротив, повышается с углом отклонения от нормали, и эта увеличенная стойкость складывается с большим расстоянием, которое снаряду предстоит пройти в плите… Почему расчеты М. Римского-Корсакова и В. Черкасова для случаев, когда снаряд попадает в плиту с отклонением от нормали, не сходятся с формулой де Марра? Ответ на этот вопрос они дали сами – они использовали де Марра только для расчета попаданий в нормаль, а во всех остальных случаях применяли формулу Ленеля. Что же до Шульца, то он, по всей видимости, считал попадания под углом 25 градусов и не по де Марру, и не по Ленелю, а пользовался некоей третьей формулой, на что указывает явное расхождение его результатов как с де Марром, так и с Ленелем. Выводы Общий же вывод из этой истории таков – в родном Отечестве в начале ХХ века при расчетах таблиц стрельбы и возможностей бронепробития различные авторы брали разные исходные данные (стойкость брони), пользовались различными методиками расчета (формулы де Марра, Ленеля и проч), да еще и допускали при этом разного рода ошибки и опечатки. В который уже раз убеждаюсь, что известная поговорка историков: «Лжет, как очевидец» возникла не на пустом месте… Ну а я в свою очередь внес изменения в сделанные ранее расчеты бронепробитий, пересчитав данные по отечественным десятидюймовкам «броненосцев-крейсеров» и БРБО под таблицы стрельбы, исчисленные полковником Шульцем. Надо сказать, что балкалькулятор дал неплохую сходимость с данными таблицами стрельбы, при этом коэффициент формы 550-фунтового снаряда составил не 1,0603 как я указывал раньше, а 0,9758. Ну и чтобы уважаемому читателю не нужно было рыскать по моим предыдущим материалам, выкладываю не только скорректированные данные по 10-дм/45 орудиям обр. 1891 года, но по всем орудиям сразу.  |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Загадочная русская техника | ezup | Истории, рассказы, притчи | 0 | 21.03.2020 21:20 |

| Битва при Ялу. Второе сражение броненосных эскадр XIX века (часть 2) | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 15.04.2019 00:08 |

| Битва при Ялу. Второе сражение броненосных эскадр XIX века (часть 1) | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 12.04.2019 22:21 |

| Битва при Лиссе. Первое морское сражение броненосных эскадр | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 16.03.2019 17:09 |

| Загадочная дама... | ezup | Истории, рассказы, притчи | 0 | 05.12.2012 10:48 |

Линейный вид

Линейный вид