RUFOR.ORG

»

О гранате для РПГ-7, пробивающей почти метр стальной брони

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

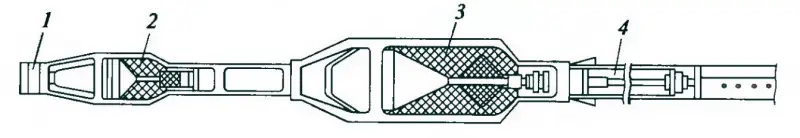

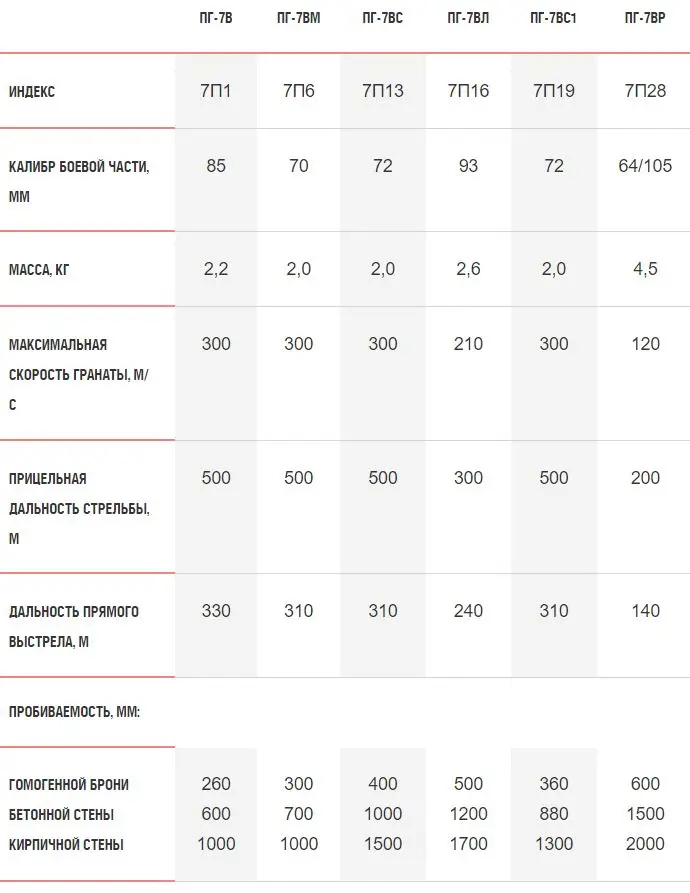

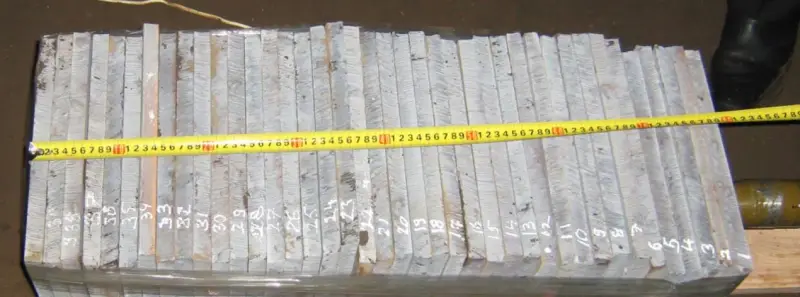

Номенклатура боекомплекта легендарного советского гранатомёта РПГ-7 включает немало противотанковых боеприпасов, в число которых входит выстрел ПГ-7ВР с тандемной кумулятивной гранатой ПГ-7Р, активно применяемой и сегодня. Успешно преодолевая динамическую защиту, она способна пробить не менее 600 мм стального массива. Другое дело, когда цель этой самой динамической защиты не имеет. В таком случае бронепробиваемость гранаты увеличивается до впечатляющих значений. Последняя из противотанковых Если говорить в целом, то номенклатура противотанковых (бронебойных) боеприпасов к РПГ-7 действительно немаленькая. Дело в том, что после принятия гранатомёта на вооружение в 1961 году, советские инженеры всячески пытались поддерживать актуальность этого изделия на поле боя, разрабатывая и внедряя в серийное производство гранаты со всё более высокой пробивной способностью, дабы упредить тем самым усиление бронирования западных танков. Так, если в том же 1961 году граната ПГ-7 (выстрел ПГ-7В) калибра 85 мм, принятая на вооружение вместе с гранатомётом, пробивала около 260 миллиметров стальной брони под прямым углом, то спустя почти восемь лет в качестве замены была представлена её модернизированная версия ПГ-7М (ПГ-7ВМ) с уменьшенным до 70 мм калибром и повышенной до 300 миллиметров бронепробиваемостью. Уже в 1972 году была принята третья по счёту граната ПГ-7С (ПГ-7ВС) калибра 72 мм, пробиваемость которой удалось увеличить до 400 миллиметров за счёт улучшения формы кумулятивной воронки, снижения скорости вращения гранаты в полёте и введения более мощного заряда из окфола. Также выпускался и упрощенный вариант выстрела под наименованием ПГ-7ВС1, чья граната снабжалась более дешёвым взрывчатым веществом и могла пробить около 360 мм.  Выстрелы к РПГ-7 слева направо: ПГ-7ВМ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВР, а также термобарический ТБГ-7В и осколочный ОГ-7В В тех же 70-х годах стал явно намечаться переход западного танкостроения на комбинированную броню, потенциально сводящую к нулю характеристики имевшихся у Советской Армии выстрелов к РПГ-7. Поэтому в 1977 году на вооружение была принята граната ПГ-7Л «Луч» (ПГ-7ВЛ) с бронепробиваемостью 500 миллиметров. Достигнуть этого удалось за счёт увеличения калибра гранаты до 93 мм и повышения массы взрывчатого вещества, что привело к существенному снижению её начальной скорости и прицельной дальности. Пятой (формально шестой, если считать ПГ-7ВС1) и последней в этом списке стала героиня данного материала — граната ПГ-7Р «Резюме», принятая в составе выстрела ПГ-7ВР в 1988 году. Толчком к её разработке послужило боевое применение динамической защиты на израильских танках и возможное распространение «реактивной брони» на бронетехнике других стран. На сегодняшний день эта граната считается наиболее мощной в боекомплекте РПГ-7 — и замену ей, что называется, пока «не завезли», так как после развала СССР отечественная промышленность так и не предоставила в серийном варианте более могущественные противотанковые боеприпасы. Тяжёлая, медленная, могучая  Как известно, динамическая защита крайне пагубно влияет на бронепробиваемость кумулятивных боеприпасов — на артиллерийские снаряды чуть меньше (из-за их массы, скорости и толстых стенок), а на противотанковые гранаты и ракеты сильнее. Механизм этого влияния заключается в воздействии энергии взрыва блока динамической защиты и движущихся с высокой скоростью пластин, нарушающих целостность кумулятивной струи. Для смягчения или полного устранения этих эффектов используются тандемные кумулятивные средства поражения — те же снаряды, гранаты и ракеты, оснащённые двумя (бывает, что и тремя) кумулятивными зарядами. Один из них является лидирующим и предназначается для преждевременного возбуждения детонации в блоке динамической защиты, а второй, будучи основным, с небольшой задержкой пробивает непосредственно броню. Граната ПГ-7Р как раз относится к этому классу. В её конструкции используется два расположенных соосно кумулятивных заряда. Первый — лидирующий — имеет калибр 64 миллиметра с учётом толщины корпуса и снабжён 120 граммами окфола с кумулятивной облицовкой (воронкой) из алюминиевого сплава. Второй — основной — уже намного толще: 105 миллиметров калибра с медной воронкой переменной толщины и массой заряда того же окфола в 1,2 килограмма.  Устройство выстрела ПГ-7ВР: 1 – головная часть взрывателя, 2 – лидирующий заряд, 3 – основной заряд, 4 – двигательная установка Изделие, надо сказать, благодаря такому исполнению получилось весьма габаритным: если длина всех предыдущих выстрелов к РПГ-7 гуляла от 925 до 990 миллиметров, то у ПГ-7ВР она достигла 1 306 мм. В связи с этим даже пришлось вводить резьбовое соединение боевой части и двигателя с метательным зарядом, чтобы имелась возможность разделить выстрел на две части для переноски и хранения. Значительной стала и масса выстрела — 4,5 кг. Например, у предшественника ПГ-7ВР в лице ПГ-7ВЛ, как наиболее увесистого из кумулятивных гранат, она составляла 2,6 килограмма. Учитывая, что двигательная установка «Резюме» бралась от этого же «Луча» с доработками по части стабилизаторов, килограммы сказались на дальности прямого выстрела (140 метров у ПГ-7ВР против 240 у ПГ-7ВЛ) и прицельной дальности стрельбы, показатель которой находился на уровне 200 метров со штатным на тот момент прицелом, что ниже, чем у всех гранат РПГ-7 прошлых выпусков. Кроме того, из-за большой массы граната обладает рекордно низкой максимальной скоростью полёта среди всех противотанковых боеприпасов РПГ-7 — всего 120 метров в секунду. Впрочем, более подробно ознакомиться с различиями в ТТХ выстрелов можно в приложенной ниже таблице.  Да, граната вышла тяжёлой, медленной, не всегда удобной в обращении и особенно стрельбе из-за сильного «перевеса» вперёд при наведении на цель. Но при этом могучей: успешно преодолевая навесную динамическую защиту с помощью лидирующего заряда, в том числе и советский «Контакт», она способна пробить не менее 600 миллиметров стального массива под прямым углом — немыслимую по меркам советских гранатомётов тех времён толщину брони. К слову, такая же схема гранаты была использована в ходе создания выстрела ПГ-29В для не менее известного гранатомёта РПГ-29 «Вампир», а также боеприпасов РПГ-27 «Таволга». Поэтому характеристики бронепробиваемости у них в целом идентичны. Когда динамической защиты нет Что же, с динамической защитой и пробиваемостью за ней всё понятно, а насколько меняется этот показатель, если «реактивной брони» цель не имеет и оба заряда гранаты — лидирующий и основной — отрабатывают по «пассивной» броне? Здесь, как и в случае с другими тандемными кумулятивными боеприпасами, чьи заряды расположены соосно, работает принцип этакого частичного сложения. Иными словами, кумулятивная струя основного заряда внедряется в уже образованную лидирующим зарядом неглубокую пробоину (каверну) в броне, за счёт чего увеличивается её пробиваемость. Разумеется, эффект этот зависит от многих обстоятельств: точности изготовления боеприпаса, углов наклона брони, пробивной способности лидирующего заряда, скорости полёта, разности толщин кумулятивных струй лидирующего и основного зарядов, дистанции срабатывания основного заряда от брони и так далее. Тем не менее, в целом прирост может достигать нескольких десятков процентов. В общем-то, именно с такими «прикидками» зачастую указывается бронепробиваемость ПГ-7Р в различных справочниках и прочих материалах — где-то пишут, что 700-750 миллиметров, а, например, учебное пособие «Средства поражения и боеприпасы» от МГТУ им. Баумана даёт верхний предел пробиваемости гранаты в 800 миллиметров. Что касается реальных максимальных результатов гранаты, то здесь стоит обратиться к натурным испытаниям, проведённым очень много лет назад украинскими исследователями из БЦКТ «Микротек».  В ходе данных экзекуций был произведён подрыв гранаты на наборной преграде толщиной 800 миллиметров, состоящей из сборки стальных листов. Кстати, никакой конспирологии в наборной преграде нет: так проще регулировать толщину обстреливаемой брони, не нужно таскать тяжеленный металлический блок огромной толщины, да и закалка (и прочие свойства) у преграды таким образом получаются равномерными, чего в цельном листе толщиной под метр обеспечить нельзя. Ну и, собственно, сам результат: последовательно сдетонировавшие заряды ПГ-7Р пробили насквозь этот набор стальных плит. Более того, кумулятивная струя, преодолев после пробития преграды расстояние в 1,6 метра по воздуху, пробила отдельно стоящую плиту толщиной 92 миллиметра. В этом случае фактически можно говорить о том, что максимальная бронепробиваемость гранаты без наличия динамической защиты может достигать 900 и даже более миллиметров брони под прямым углом.  Много это или мало? Порой часто можно встретить мнения, будто бы противотанковые гранатомёты, являясь переносным и фактически «карманным» средством ближнего боя с бронетехникой, априори слабее любых противотанковых управляемых ракет. Но это, конечно же, не так. ПГ-7Р, если цель не имеет динамической защиты, пробивает больше, чем большинство моноблочных ракет. Это касается боеприпасов известного ПТРК «Метис», которые пробивают менее 600 миллиметров. И ракетного комплекса «Конкурс», и «Фагот». В эту когорту можно отнести и американские TOW и Dragon — их «моноблокам» за ПГ-7Р тоже не угнаться. Но всё это, скажем так, просто сравнения. Более примечателен тот факт, что с РПГ-7, снаряжённым этой тандемной гранатой, на момент её создания и принятия на вооружение можно было не только бить в борта, но и в лоб современным на тот момент западным танкам — динамической защиты они всё равно не имели.  Выстрел ПГ-7ВР в положении для переноски Например, лоб башни немецкого «Леопард 2А4», как наиболее защищённое место, в стальном эквиваленте от «кумулятивов» выдавал до 700 миллиметров, по британским данным. Причём установка новых пакетов бронирования, проводящаяся на этой серии танков с 1988 года, тоже полной гарантии защиты не давала, так как её показатели варьировались в пределах 750-800 мм от кумулятивных средств поражения. Схожая ситуация была и с английским «Челленджером», чей лоб башни выдавал эквивалент против кумулятивных снарядов в районе 700 миллиметров. Да и про американский «Абрамс» модели М1А2 забывать не стоит: если лоб его башни ещё мог обеспечить 900 мм эквивалента, то корпус в курсовых углах — не более 750 миллиметров. Не потеряла актуальность граната и сегодня, хоть и с некоторыми условностями. В лоб к современным западным танкам с ней, конечно, уже не выйти — те же «Леопарды 2А6/2А7» или «Абрамсы» SEP v.3 попадания, скорее всего, даже не заметят, поэтому только в борт и уязвимые места. Но для той же спецоперации в случае ближнего боя ПГ-7Р — то, что нужно. С одинаковым успехом она может с большой вероятностью отоварить практически любой танк советской разработки даже с динамической защитой (исключение составляют Т-72Б и Т-80У), да и «огрызки» в виде «Абрамсов» M1A1SA и вышеупомянутого «Леопарда 2А4» — тоже. Источники информации: «Отечественные противотанковые гранатометные комплексы», А. Лови «Средства поражения и боеприпасы», А.В. Бабкин, В.А. Велданов, Е.Ф. Грязнов и др.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| боеприпасы |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Тестирование пулерассеивающей брони | ezup | Видеосалон | 0 | 23.09.2019 15:08 |

| Реинкарнация корабельной брони | ezup | Военно-морской флот | 0 | 18.12.2017 20:24 |

| Стальной дух уходящей эпохи | ezup | Рубящее оружие | 0 | 02.09.2017 20:41 |

| Серия 151. Стальной Десант | ezup | Ударная сила | 0 | 17.04.2014 17:29 |

| Квадратный метр в самых дорогих квартирах Москвы дороже 1 кг золота | den_fan | Новости России | 0 | 28.12.2012 00:29 |

Линейный вид

Линейный вид