RUFOR.ORG

»

Фрегаты проекта 22350 (Россия)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

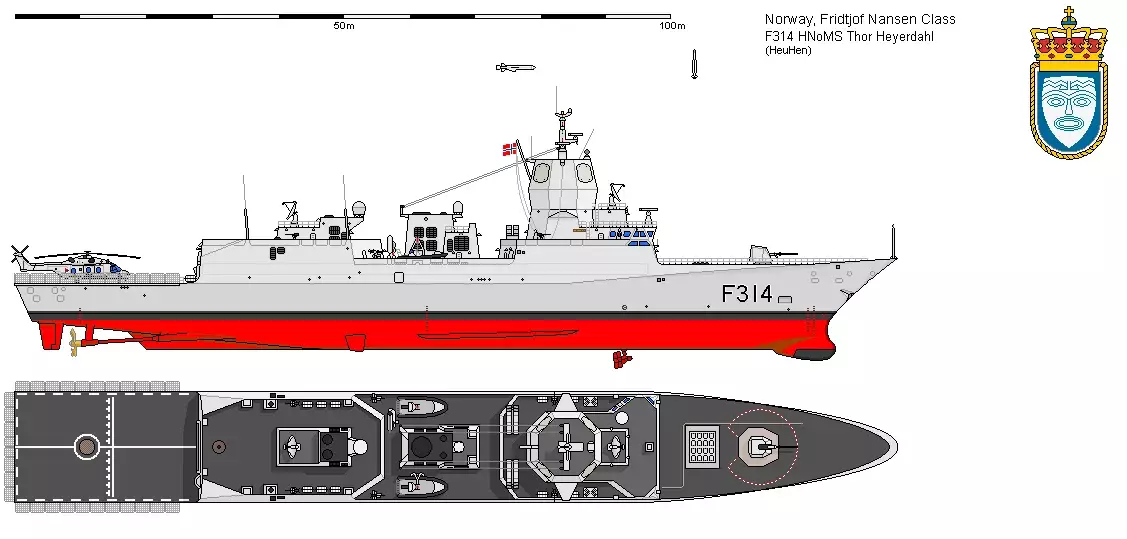

28 июля 2018 г., Военно-Морскому Флоту Российской Федерации был передан головной многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (заметим, что название корабля пишется именно так, хотя правильное написание соответствующего воинского звания - Адмирал Флота Советского Союза). Головной корабль проекта 22350 службу свою несет на Северном флоте, а не на Черноморском, как планировалось первоначально, потому что к настоящему времени серьезно сократился и устарел состав надводных сил и этого оперативно-стратегического объединения ВМФ России. Вскоре к нему должен присоединиться и второй по счету, а по совместительству - первый серийный фрегат данного проекта, заложенный на стапеле «Северной верфи» 26 ноября 2009 г. и получивший имя «Адмирал флота Касатонов». Его сдача флоту ожидается в 2019-м году (спущен на воду этот фрегат 12 декабря 2014 г.). Закрытый тендер на постройку головного корабля проекта 22350 командование Военно-Морского Флота России предполагало объявить еще в начале 2002 г., а уже в июне 2003 г. в Северном проектно-конструкторском бюро был разработан и вскоре утвержден заказчиком (ВМФ РФ) эскизный проект нового боевого надводного корабля, предназначенного для действий в дальней морской и океанской зонах. Однако строка финансирования данного проекта в соответствующем документе по государственному оборонному заказу по тем или иным причинам все никак не появлялась, а потому данный тендер в конечном итоге был объявлен только лишь в апреле 2005 г. Ну а всего несколькими месяцами спустя, в июне того же года, контр-адмирал Анатолий Шлемов сообщил, что в указанном тендере принимают участие три отечественных судостроительных предприятия: санкт-петербургская «Северная верфь», калининградский Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и северодвинское ФГУП «Северное машиностроительное предприятие». Головной корабль новой «адмиральской серии», получивший имя «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в честь самого знаменитого отечественного адмирала и главкома флота второй половины XX века - Сергея Георгиевича Горшкова, был заложен на стапеле Судостроительного завода «Северная верфь» 1 февраля 2006 г. В общем, как можно понять, 1 февраля 2006 г. был радостным днем и для моряков, и для корабелов, да и для всей морской общественности России, а потому прогнозы насчет сроков постройки и сдачи головного корабля проекта 22350 были тогда весьма оптимистичными. Однако высокая новизна тех технических и технологических решений, которые были реализованы в новом проекте, а также тот факт, что на корабль устанавливались новейшие, зачастую даже еще не пошедшие в серию, образцы военно-морского вооружения, да и ряд причин иного свойства (о них расскажем чуть ниже) в конечном итоге привели к тому, что постройка фрегата подзатянулась и спущен на воду «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был только 29 октября 2010 г. Фрегат, или как его классифицируют в соответствии с традиционной отечественной классификацией сторожевой корабль проекта 22350 является боевым надводным кораблем, предназначенным для ведения боевых действий и решения различных задач мирного времени в ближней и дальней морской, а также в океанской зонах. В архитектурно-конструктивном плане данный фрегат относится к кораблям длиннопалубачной конструкции. Кормовая оконечность корабля - транцевая, а двойное дно на нем идет на протяжении большей части корпуса: от носа корабля (носовых отсеков с боезапасом вплоть) до машинного отделения и кормового подзора.  Фрегат проекта 22350 имеет сплошную надстройку, которая выполнена с использованием композиционных материалов на основе поливинилхлорида и углеродных волокон, что позволяет определенным образом снизить уровень вторичного радиолокационного поля корабля посредством поглощения и рассеивания радиоволн. Это элемент так называемой технологии стелс, призванной обеспечить если уж и не полную невидимость боевого корабля для радаров противника, то существенное снижение уровня его заметности в радиолокационном диапазоне. Максимально возможно снижена заметность рассматриваемого корабля и по другим физическим полям. При проектировании корабля широко внедрялись элементы технологии «Stealth», обеспечивающей снижение уровня физических полей и соответственно, заметность корабля в соответствующих диапазонах. Мореходные качества фрегата проекта 22350 позволяют ему нести службу в любых районах Мирового океана. Но в первую очередь эти корабли предназначены для Северного флота. Обеспечивается это не в последнюю очередь конструктивными особенностями фрегата - форма обводов его корпуса и острый форштевень обеспечиваю этим кораблям хорошие мореходные качества даже в районах Мирового океана с самыми суровыми погодно-климатическими условиями. Следует также отметить, что на фрегате проекта 22350 планировалось применить новые успокоители качки с неубирающимися рулями, что позволит уменьшить объемы занимаемые механизмами управления успокоителями качки. При работающем успокоителе качки должна быть обеспечена возможность применения вооружения и техники без ограничений при условиях волнения моря до 4-5 баллов. Особое внимание при проектировании корабля было уделено вопросам размещения и обитаемости личного состава.  Главная энергетическая установка фрегата проекта 22350 - комбинированного типа, дизель-газотурбинная (схема CODAG - Combined Diesel And Gas), двухвальная. При этом на каждый из гребных винтов фиксированного шага (точнее - на каждый из валопроводов гребного винта) работают один дизельный двигатель и одна высокоэкономичная мощная газовая турбина, которые вместе формируют дизель-газотурбинный агрегат. Первоначально на кораблях данного типа предполагалось устанавливать дизель-газотурбинные агрегаты (ДГТА) М55Р российско-украинского производства. ДГТА М55Р по комплексу характеристик в настоящее время является лучшей силовой установкой из всех, применяемых на надводных кораблях ВМФ РФ и не уступает аналогичным агрегатам, применяемым на кораблях ВМС стран НАТО. Он оснащен современной локальной системой управления, уникальными средствами параметрической и вибродиагностики российской разработки, причем алгоритмы работы диагностических систем ранее на морских объектах отечественной разработки не применялись. В состав каждого такого агрегата при этом входили: - одна форсажная газовая турбина М90ФР максимальной мощностью 27500 л.с. (размещается в носовом машинном отделении); - маршевый дизельный двигатель 10Д49 мощностью 5200 л.с. с двухскоростными редукторными передачами (размещается в кормовом машинном отделении); - редуктор Р055Р который обеспечивает раздельную работу дизеля и турбины; - система автоматического управления. Однако после серьезного кризиса, наступившего в российско-украинских отношениях, Украина не поставила российским корабелам ни одного элемента главной энергоустановки для фрегатов проекта 22350. В такой ситуации российским двигателистам пришлось срочно создавать свой собственный, уже полностью отечественный вариант дизель-газотурбинного агрегата для фрегатов проекта 22350. Занялись этим специалисты рыбинской компании НПО «Сатурн». В конечном итоге 13 февраля 2019 г. на «Северной верфи» получили первые газотурбинные установки производства «ОДК - Сатурн» для фрегатов проекта 22350. Что касается электроэнергетической системы корабля, то она запитывается электроэнергией от четырех дизель-генераторов АДГ-1000НК мощностью 1000 кВт каждый, которые выпускаются Уральским дизель-моторным заводом (УДМЗ). При этом управление главной энергоустановкой корабля, а также его электроэнергетической системой и общекорабельными системами осуществляется комплексной системой управления техническими средствами, оснащенной системой обмена данными и являющейся элементом интегрированной системы управления кораблем. Многоцелевой фрегат пр. 22350 оснащен самыми современными интегрированными комплексами и системами вооружения и обеспечивает решение широкого круга боевых задач. Корабль оборудован высокоэффективными радиолокационными, оптико-электронными комплексами освещения воздушной и надводной обстановки, мощными гидроакустическими комплексами, боевой информационно-управляющей системой последнего поколения, современными интегрированными комплексами РЭБ и постановки помех, комплексами связи. В составе авиационного комплекса предусматривается размещение вертолета и запаса авиационного топлива. При этом главным комплексом ударного оружия, установленным на кораблях данного типа, является комплекс ракетного оружия «Клаб-НК», в состав которого входят крылатые ракеты морского базирования большой дальности, противокорабельные ракеты двух типов и противолодочные управляемые ракеты, или комплекс ракетного оружия П-800 «Оникс», в состав которого входят сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Возможно также размещение на корабле боевых средств двух этих комплексов, т.е. ракет различных типов, одновременно. В состав данного комплекса ударного оружия входят две размещенные в носовой части корабля установки вертикального пуска ЗС14У1 (также известна под обозначением УКСК - от «универсальный корабельный стрельбовый комплекс»), каждая из которых рассчитана на восемь ракет, загружаемых в ячейку в транспортно-пусковом контейнере (стакане). Всего, таким образом, получаем боезапас в размере 16 ракет. В перспективе в состав комплекса ударного оружия фрегатов проекта 22350 или его модернизированного варианта 22350М могут войти и другие средства поражения, предназначенные для стрельбы по надводным или береговым, в том числе расположенным в глубине территории противника, целям.  Главным комплексом, обеспечивающим противовоздушную и противоракетную оборону корабля, является зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут». В состав данного комплекса входят установки вертикального пуска, которые также размещены в носовой части корабля (непосредственно перед установками ЗС14У1) и могут вмещать до 32 зенитных управляемых ракет большой дальности или же до 128 зенитных управляемых ракет малой дальности. Следует при этом отметить, что весь боезапас управляемых ракет предполагается хранить в вертикальных пусковых установках с конструктивной защитой. Артиллерийское вооружение корабля представлено одноорудийной 130-мм корабельной артиллерийской установкой А192М (система управления 5П-10 «Пума»), которая размещается в носу корабля, и двумя боевыми модулями зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш», которые располагаются по бортам корабля в районе вертолетного ангара (каждый боевой модуль - восемь зенитных управляемых ракет и два 30-мм шестиствольных автомата). Противолодочное и противоторпедное вооружение фрегата проекта 22350 включает две счетверенные пусковые установки СМ-588 комплекса «Пакет-НК», которые предназначены для стрельбы 324-мм малогабаритными торпедами или антиторпедами. Авиационное вооружение - один вертолет размерности Ка-27, для размещения которого в кормовой части корабля предусмотрены взлетно-посадочная площадка и палубный (крытый) ангар. В состав вооружения фрегата проекта 22350 также входят две 14,5-мм морские тумбовые пулеметные установки, которые находятся по бортам в районе надстройки и с интегрированной мачтой с антенными постами радиолокационных станций и т.п.  Радиотехническое вооружение корабля представлено современной боевой информационно-управляющей системой, гидроакустическим комплексом последнего поколения с буксируемой гидроакустической станцией, радиолокационной станцией обнаружения воздушных и надводных целей «Фурке», радиолокационной станцией обнаружения и целеуказания средствам ПВО «Полимент» (с четырьмя активными фазированными антенными решетками), радиолокационными станциями управления огнем, навигационными радиолокационными станциями и другими необходимыми средствами навигации, а также средствами связи и управления. Имеются также активные и пассивные средства радиоэлектронной борьбы. Фрегаты пр. 22350 стали первыми крупными надводными боевыми кораблями, заложенными на верфях России после распада СССР. Но более важно то, что фрегат проекта 22350 - это многоцелевой боевой надводный корабль, в корпусе которого разработчику удалось достаточно успешно интегрировать все необходимые системы ударного и оборонительного оружия, а также комплексы радиоэлектронного вооружения и сопутствующие системы обеспечения. В настоящее время в строю находится один корабль проекта 22350 - «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (заводской №921). Второй по счету и первый серийный корабль проекта 22350, получивший приказом Главнокомандующего ВМФ РФ имя «Адмирал флота Касатонов» (заводской №922), уже проходит ходовые испытания, а на заводе-строителе в разной степени готовности находится еще четыре однотипных серийных корабля: «Адмирал Головко» (заводской №923; заложен 1 февраля 2012 г.), «Адмирал флота Советского Союза Исаков» (заводской №924; заложен 14 ноября 2013 г., что весьма символично, в день 101-й годовщины основания «Северной верфи»), «Адмирал Амелько» (заводской №925; заложен 23 апреля 2019 г.) и «Адмирал Чичагов» (заводской №926; заложен 23 апреля 2019 г.). Основные характеристики Экипаж 180-210 человек Водоизмещение - 5400 т (полное) - 4500 т (стандартное) Длина 135 м (наибольшая) Ширина 16 м Осадка 4,5 м Двигатели ГЭУ типа CODAG: - 2 х ДГТА М55Р: - дизель 10Д49 (маршевый) - ГТД М90ФР (форсажный) Мощность 2 х 5200 л.с. (маршевые), 2 х 27 500 л.с. (форсажные) Движитель 2 х ВФШ Скорость хода 29 узлов Дальность плавания 4500 миль (на 14 узлах) Автономность плавания 30 суток Радиоэлектронное вооружение - ГАК «Заря-3» и буксируемая ГАС «Виньетка-М» Тактическое ударное вооружение - 2 х 8 УВП 3С14 для ракет РК П-800 «Оникс» и «Калибр-НК» Артиллерия - 1 х 1 х 130-мм АУ А-192М Зенитная артиллерия - 2 х 6 х 30-мм ЗРАК «Палаш» Ракетное вооружение - ПКР ЗМ55 и 3М54 (до 16), 4 х 8 УВП ЗРК «Редут», (32 (9М96)-128 (9М100) ЗУР в любых комбинациях) Противолодочное вооружение - ПЛР 91Р2 (до 16) Минно-торпедное вооружение - 2 х 4 ПУ (ТА) комплекса ПЛО и ПТЗ «Пакет-НК» Авиационная группа - 1 вертолёт Ка-27 в палубном ангаре |

|

|

|

|

#2 |

|

|

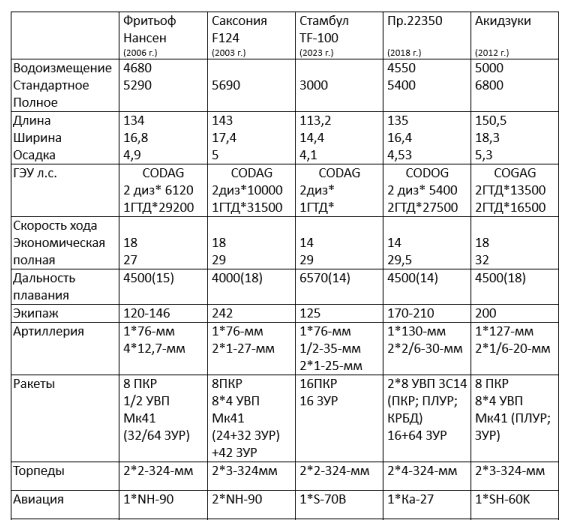

Сегодня лучший, завтра – лишний. Фрегат проекта 22350

Кто не хочет или не может воспринимать критику и выслушивать мнения, заблуждения или ошибки оппонентов, просьба – сразу переключайтесь на другое. Давайте пристально рассмотрим пока высшее достижение отечественного военного кораблестроения, не задевая подводный флот, фрегаты проекта 22350 и поделимся мнениями, сомнениями, предположениями. В таблицу (ниже) сведены ТТХ четырёх кораблей – реальных вероятных противников нашего фрегата на четырёх театрах военных действий, соответствующих нашим объединениям. Норвегия – выбор очевиден, активный член НАТО, сухопутная граница рядом со стратегическими базами Северного флота, соприкосновение морской границы и экономической зоны простирается до Северного полюса, в случае военного столкновения даже в другом регионе будет втянута в конфликт с нами против своей воли во исполнение союзнических обязательств. Германия – основной член НАТО в Европе, ВМФ страны доминирует на Балтике, традиционный противник на протяжении полутора столетий. Турция – самая многочисленная армия НАТО в Европе, контролирует стратегические Черноморские проливы, динамично развивающийся флот. Япония – отсутствие мирного договора с Россией со времён Второй мировой войны, открытые территориальные претензии, наиболее современный, технологичный и сбалансированный флот региона. Выборка осуществлялась по принципу подобного водоизмещения, наличия национальной классификации как фрегата и чтобы не из прошлого века. Основным оправданием существования флота, как вида вооружённых сил, является обеспечение стратегического ядерного сдерживания вероятного противника. Непосредственно на флоте эту задачу выполняют девять РПКСН с БРПЛ. А с появлением на вооружении у Российской Федерации крылатых ракет большой дальности «Калибр», которые могут нести и ядерные боеголовки в том числе, на флот повесили и вторую по значимости задачу – стать основным их носителем. Размещать пусковые установки этого класса ракет на суше запрещал ДРСМД. После развала Советского Союза компетенции по производству самолётов стратегической были утрачены, а теперь ещё и договор по ОСВ продлён на пять лет. Зато флот ускоренными темпами стал получать новые корабли и подводные лодки, обременённые задачей быть носителями крылатых ракет большой дальности (пр. 11661К; пр. 21631; пр. 22800; пр. 20385; пр. 22350; пр. 06363; пр. 885). Флотские острословы даже придумали термин – «калибризация» всего и вся. Высоту полёта фантазии и творческой мысли кораблестроителей характеризует ответ на издевательский вопрос «летают ли крокодилы» – «да, только низенько-низенько». Им потакает морское начальство, которое утверждает проекты, проталкивает их воплощение в металле и из кожи вон лезет в попытках эффективного решения флотских задач неприспособленными под них кораблями. Коротко: все три проекта российских МРК по скорости уступают советскому «Оводу». При росте водоизмещения до 2200/949/870 тонн против 730 тонн у «Овода» с весом ракетного боекомплекта на борту в 35 тонн значительно уступают с загрузкой «Ониксами» в УВП 3С14 с весом в 24 тонны. И только последние корпуса «Каракуртов» с «Панцирь-М», 76-мм АУ и ПЗРК «Игла» на борту могут соперничать в эффективности ПВО с «Оводами», у которых на борту устаревшие ЗРК «Оса МА», 76-мм АУ, 30-мм АК-630М и ПЗРК «Стрела-3» сорокалетнего возраста. Про торпедное вооружение «Варшавянок» без ВНЭУ и литиевых батарей постоянные читатели в курсе из публикаций товарищей Климова и Тимохина, зато подлодки, предназначенные для охраны баз, ведения разведки и сопровождения развёртывания РПКСН, теперь ещё могут наносить удары и в глубь территории противника. Под всеобщую «калибризацию» попал и самый перспективный многострадальный проект корвета ПВО и ПЛО 20385, но здесь всё же можно говорить об удачном сочетании боевых возможностей для мирного времени (4 ПКР и 4 ПЛУР) по ОВР и ударных возможностей при ведении боевых действий (ПКР или КРБД).  Присоединюсь к суждению большинства, что фрегаты проекта 22350 – хорошие корабли. И даже соглашусь с мнением, что это вершина того, чего смогло достичь российское кораблестроение за постсоветский период. Но червь сомнения и неочевидные недостатки, что называется, от дьявола, который всегда скрывается в мелочах, заставляют задуматься о том, что лучший на сегодня фрегат может оказаться завтра – лишним. Первое преимущество как недостаток На корабле размещена 130-мм морская артиллерийская установка А-192М «Армат». В псевдопатриотической жёлтой прессе вполне мог появиться материал о случае, «не имеющем аналогов в мире», размещения мощнейшего 130-мм орудия на корабле класса фрегат. И они правду написали, и возразить им нечего. НАТО, американцы и тихоокеанские прозападные сателлиты обходятся на кораблях класса эсминец-крейсер всего лишь орудиями калибра 127-мм. Подавляющее большинство японских фрегатов-эсминцев (по классификации Страны восходящего солнца эти представители относятся к кораблям сопровождения) вооружено артиллерией этого калибра. И принятый к сравнению в таблице эсминец «Акидзуки» не самый большой по водоизмещению корабль, но всё же значительно превосходит наш фрегат. Европейские фрегаты скромно обходятся одиночными орудийными установками калибра 76-мм. Традиционно подчёркивается универсальность современной корабельной артиллерии крупного калибра, способной поражать береговые, морские и воздушные цели. Именно в этой последовательности и рассмотрим её эффективность на нашем фрегате. Что может раздолбать наш фрегат на вражеском берегу стран, представленных в таблице, своей 130-мм пушкой? Военно-морские базы, крупные порты и административно-промышленные центры на берегу надёжно прикрываются как мощью флотов и минных постановок, так и береговыми противокорабельными ракетными комплексами и авиацией. Очень сомневаюсь, что нашему фрегату или КУГ удастся подойти на «пистолетный выстрел» артиллерийского орудия к подобным объектам. Есть ещё вариант артиллерийской поддержки фрегатом высадки десанта на дикое необорудованное побережье в какой-нибудь пятой точке мира. Но если вспомнить , то даже боекомплект и мощь бортовых залпов линкоров Второй мировой войны не гарантировали подавления береговой обороны противника. А вдруг на берегу где-то замаскировался «Абрамс»/«Леопард» со 120-мм пушкой или, того хуже, самоходка в окопчике с орудием в 155-мм? Не авантюра ли посылать в XXI веке немногочисленные дорогие фрегаты без брони в дуэльные ситуации. Да и чем вести разведку целей на берегу, наведение, оценку результатов воздействия? Система управления огнём 5П-10 «Пума» с телевизионным визиром с РЛС и выносным оптико-электронным модулем заточена под более контрастные морские и воздушные цели. Остаётся применить старый добрый квадратно-гнездовой метод до полного расхода боекомплекта. Более оправдано будет поднять с борта вертолёт огневой поддержки, не входя в зону поражения береговых ракетных комплексов и артиллерии. Мечта моряков, насмотревшихся фильмов про пиратов Карибского моря, подойти к берегу напротив деревушки островитян в набедренных повязках, встать на два якоря и бортовым залпом сровнять с песком тростниковые хижины, разбита навсегда. Грубо говоря, современным флотоводцам не по размеру лавры причисленного к лику святых адмирала Ушакова, который кораблями штурмовал бастионы. Дальше – интереснее, классический морской бой. До легендарных альтернатив «Бисмарк» против «Ришелье» или «Айова» против «Ямато» современным участникам, как до Австралии пешком. Но всё же. Как мне кажется, наиболее вероятным противником нашего фрегата в морском бою окажется американский «Арли Бёрк» или один из его японских клонов. Ну и объективнее сравнивать 130-мм всё же со 127-мм орудием, а не с европейскими трёхдюймовками.  Помните присказку? Когда десантнику могут понадобиться навыки рукопашного боя? – Когда у него закончатся патроны и гранаты, когда он потеряет автомат и сломает штык-нож и когда он встретит ещё одного такого же раздолбая. Так уж сложилось в современной реальности, что основным противокорабельным авиации, ПЛ и боевых кораблей стали управляемые противокорабельные ракеты. Они обязательно присутствуют в арсенале, как универсальных эсминцев-крейсеров, так и на борту противолодочных корветов и фрегатов ПВО. Их количество может колебаться от четырёх единиц до теоретически возможных 128. И в то же время на кораблях-носителях ПКР обязательно присутствует артиллерия от 40 до 130 миллиметров. Чем объяснить существование этого суеверия? Недоверием могуществу и заявленной вероятности поражения противника конкретной ПКР? Желанием подстраховать корабль, который выпустил залп ПКР в белый свет как в копеечку? Пресловутой экономией, по логике которой не на всякую цель рационально тратить ПКР, можно обойтись и артой или торпедой? Просто нежеланием отказаться от традиционного способа ведения морского боя и возможности иметь выбор средств достижения цели? Рискну предположить справедливость совокупности всех приведённых аргументов, но главноай из всех остаётся – неизвестность или тот самый его величество случай. Полноценных примеров столкновения флотов и эскадр кораблей в военном противостоянии не было со времён Второй мировой. Фолкленды и Персидский залив были столь неоднозначны по составу противников и столь разноплановы по применяемым средствам борьбы, что только лишний раз подчеркнули фактор неопределённости. Максимум развития артиллерийских систем, наверное, уже в прошлом. Повсеместный отказ от полноценного бронирования боевых кораблей является главным аргументом в поддержку этого тезиса. Оставляем за скобками предварительные неопределённости взаимного обнаружения противников, способы определения параметров движения и методы целеуказания, борьбу за преимущество первого залпа и проблемы его парирования, целесообразность и приоритеты использования по надводной цели ПКР или ЗУР. Обратим наш взор на гипотетическую артиллерийскую дуэль нашего лучшего фрегата с заштатным вражеским эсминцем. Практически одинаковый калибр орудий (130-мм/127-мм, разница в пределах 2 %); сравнимый вес наиболее распространённых снарядов (фугасный снаряд Ф-44 весом 33,4 кг/снаряд Марк 80 HE-PD весом 30,7 кг); боекомплект орудия (готовый к стрельбе) (478(22–60)/680 (20)); скорострельность, выст./мин. (30/20) и дальность стрельбы по морским целям (23 км/23 км). Казалось бы, в благородном поединке у российского корабля есть незначительное преимущество, которое подкрепляется меньшими габаритными размерами. Но у потомков благородных пиратов, как всегда, за голенищем припрятан кинжал в виде наличия в боекомплекте орудия активно-реактивного снаряда ERGM с кассетной боевой частью, улетающего на дальность до 140 километров, и наведение на цель осуществляется инерциальной системой с помощью GPS навигации, которая обеспечивает точность стрельбы до 10 метров. С таким раскладом вероятность поражения нашего корабля ну очень высока, и влияние качества боеприпасов на исход сражения в этой мини-Цусиме будет обсасываться на сто лет вперёд. Какой вывод сделают наши флотоводцы: запросят для фрегата 22350М орудие калибра в 152-мм под аналог принятого на вооружение сухопутных войск в 1995 году корректируемого боеприпаса «Краснополь»? А теперь рассмотрим наиболее вероятное применение крупнокалиберного артиллерийского орудия на российском фрегате – противовоздушная оборона. На ВО недавно была статья «Использование трофейных немецких 105 и 128-мм зенитных орудий», в которой попутно по теме упоминалась «Эффективность» с большой буквы применения указанных орудий: «Так, на один сбитый вражеский бомбардировщик в среднем расходовалось 3000 128-мм снарядов. 88-мм зенитки Flak 36 для получения того же результата в среднем расходовали 16000 снарядов». Примите во внимание: что за объект представлял из себя огромный неманевренный дозвуковой самолёт, что орудия применялись, как правило, батареей, что устанавливались они на бетонных стационарных позициях и что основной тактикой их применения было ведение заградительного огня. И перенесите все эти особенности на современный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик или сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету, атакующую современный транспорт или УДК, который прикрывает наш фрегат с единственной 130-мм пушкой. Он движется со скоростью в 14 узлов и испытывает килевую и бортовую качку на волнении моря в 3–5 баллов. Спрашивается, успеет ли он выпустить по цели весь готовый к стрельбе боекомплект, не говоря уже о вероятности поражения той самой воздушной цели непрерывной очередью в 30 снарядов? Может быть, упростим ситуацию и повысим градус ответственности. Непосредственно наш фрегат-носитель 130-мм орудия, используемого в качестве зенитки, атакуют четыре дозвуковые ПКР, выпущенные в залпе с интервалом в 3 секунды. РЛС обнаружения фрегата на высоте в 16 метров обнаружит атакующие ПКР на высоте в 9 метров на расстоянии от корабля в 28 километров. Ракеты на скорости в 900 км/ч проходят 15 км/мин. или 1 километр за 4 секунды. Время включения в экстренном режиме РЛС управления «Пума» составляет одну минуту, за это время первая ПКР в залпе преодолеет рубеж в 15 километров от корабля и войдёт в зону ведения так называемого «эффективного огня» 130-мм орудия по воздушным целям. А теперь внимательно приглядимся к антенне РЛС. Размеры её, прямо скажем, не впечатляют, значит – можно сделать неутешительные выводы. Если АФАР РЛС истребителя Су-57 имеет сопоставимые размеры и работает в диапазоне 8–12 ГГц (длина волны 3,75–2,5 см), то её ширину диаграммы направленности можно предположить в пределах 2–2,5 градуса, чего достаточно для наведения ракетного управляемого вооружения класса «воздух-воздух» на сопоставимые с ПКР цели. Даже если предположить диапазон РЛС управления «Пума» 12–15 ГГц с длиной волны излучения 2–2,5 см и размеры АФАР, несколько превышающие истребительные, можно оценить ширину ДН в пределах 1–1,5 градусов в лучшем случае. В таком случае хорду этого угла на дальности в 15 километров (фактически ширину ДН) получаем в пределах 260–390 метров. Напомню, радиус надёжного поражения летательного аппарата зенитными снарядами калибра 130 миллиметров оценивается в 15 метров от точки подрыва и всего 8 метров для противокорабельной ракеты. Теперь можно сделать предварительные выводы на основании достоверных фактов, логических рассуждений и обоснованных предположений. Какова бы ни была точность наведения самой артустановки А-192М, она могла бы поразить цель, соизмеримую с длиной хорды, на удалении 15 километров одним выстрелом с довольно низкой вероятностью. Соизмеримой целью можно засчитать боевой корабль класса не ниже корвета, но никак не противокорабельную ракету. Возможно, подобным образом рассуждали и создатели предшественницы – артустановки АК-130, предусмотрев для повышения вероятности поражения и двухствольную схему, и скорострельность до 90 выстрелов в минуту (против 30 у А-192М), и размещение на более устойчивых и стабильных платформах проектов 1144, 1164, 1155.1 и 956. Артустановка А-192М со скорострельностью в 30 выстрелов в минуту способна выпускать по атакующей ПКР снаряд только через каждые 2 секунды, а сама ПКР за это время преодолевает полкилометра. Снаряду, выпущенному с начальной скоростью в 850 м/с, чтобы преодолеть расстояние в 15 километров потребуется не менее 18 секунд! За это время движущаяся цель (наш фрегат) и атакующая ПКР, корректируемая по направлению сигналами собственной ГСН, сближаются по трудно предсказуемой траектории. Ведь чтобы попасть в ракету на расстоянии в 15 километров от корабля нужно просчитать её полёт от точки, где она находилась 18 секунд назад (то есть по информации РЛС обнаружения на расстоянии 15+4,5 км). Если бы подобная игра на компьютерах хоть сколько бы стоила этих свеч, то войска ПВО, возможно, не отказались бы столь категорично от дальнобойных зенитных артиллерийских орудий на пике их совершенства в пользу только появившихся на свет в середине пятидесятых годов прошлого столетия зенитных ракетных комплексов. Естественно, не может быть и речи о «заградительном огне» одиночного орудия, которое вынуждено каждые две секунды переносить точку подрыва боеприпаса на 500 метров ближе к собственному кораблю. И конечно же, теряется всякий смысл в способности орудия в течении секунды переносить огонь в узком секторе на вторую, назначенную к обстрелу цель. Возьму на себя смелость утверждать, что на протяжении 30 секунд с момента открытия огня (начало обстрела ПКР на дистанции 15 км и до её подхода на расстояние в 7,5 км) выпущено 15 зенитных 130-мм снарядов с предсказуемым нулевым результатом. Итак, первая из атакующих ПКР уже находится на дистанции в 7,5 километров от борта корабля. С момента обнаружения атаки прошла 1 минута 20 секунд. Командир корабля должен был отдать необходимые распоряжения по противодействию, выбрать оптимальную тактику и курс. Как ни странно, но время сыграло в пользу нашего орудия. Ширина диаграммы направленности РЛС управления сузилась до 130–193 метров, уменьшился разброс угловых точностных характеристик, сузился фронт идущих на одну цель ракет, становятся возможным обнаружение в оптическом диапазоне и корректировка огня, траектория полёта ракет более предсказуема, и снаряду до точки взрыва лететь всего каких-то 9 секунд! До получения в борт лучшего российского фрегата боеголовки от ПКР остаётся 30 секунд, мы с упорством, достойным лучшего применения, расстреляем оставшиеся 7 снарядов (если готовый к стрельбе боекомплект был 22 боеприпаса) или, не прекращая свято верить в могущество 130-мм зенитных снарядов, не остановим непрерывную очередь (до 45 выстрелов) (если готовый к стрельбе боекомплект был 60 выстрелов). Автор уверен, что хоть одна ракета из четырёх прорвётся и сделает то, что должна. Нужен ли будет дальше нашему кораблю остаток около 400 снарядов? Большой вопрос. Подведем черту под теоретическими умозаключениями. Мы убедились, что применение 130-мм орудия фрегата пр. 22350 по береговым целям нецелесообразно из-за чрезвычайно высоких рисков потерять сам корабль. Преимущества, которые даёт кораблю наличие 130-мм орудия в противостоянии с сопоставимыми противниками, нивелируется технологическим отставанием в разработке и применении современных «умных» боеприпасов. При ответе на современные вызовы в области противовоздушной обороны корабля, носителя 130-мм универсального орудия, последнее обладает околонулевой эффективностью. Простое решение При современном положении дел в российском оборонно-промышленном комплексе есть ли возможность устранить недостаток в оснащении лучшего фрегата страны, который ошибочно принимали за преимущество? Если преодолеем групповые стереотипы и вредоносный традиционализм – то решение лежит на поверхности, и оно простое, как всё великое. При заказе последующих корпусов фрегатов проекта 22350 предстоит отказаться от тяжёлой для него 130-мм универсальной артустановки в пользу не менее универсальной 100-мм артустановки А-190-01. На сегодняшний день это пока что лучший выбор из того, что существует в металле и освоено в производстве. Аргументы. При сомнительном преимуществе 130-мм орудия в дальности стрельбы на 23 километра против 21 километра у 100-мм орудия, разница в весе артустановок не вызывает сомнений (25 тонн против 15). Вес минутного залпа 100-мм орудия 1248 килограмм (вес снаряда 15,6 кг при скорострельности 80 выстр./мин.) оказался выше, чем у 130-мм – 1002 килограмма (вес снаряда 33,4 кг при скорострельности в 30 выстр./мин.), что, безусловно, предпочтительнее в любом из рассмотренных противоборств. Если верна цифра установленного боекомплекта на корабле для орудия А-192М в 478 патронов (весом в 52,8 кг), то это потянет ещё на 25,2 тонны при соответствующем объёме. Допустим, что на обновлённом фрегате с более скорострельным орудием А-190-01 будет установлен вдвое больший боекомплект (956 выстрелов при весе каждого 26,8 кг), но и тогда это удовольствие обойдётся всего в 25,6 тонны. Артустановка А-190-01 при скорострельности 80 выст./мин. имеет готовый к стрельбе боекомплект 80 снарядов. На МРК пр. 21631 общий боезапас 100-мм снарядов составляет 320 штук, то есть четыре перезарядки. Пределом разумной достаточности боекомплекта на фрегате первого ранга предлагается считать 640 боеприпасов или восемь перезарядок, что будет весить 17,2 тонны. Таким образом, сэкономив, собственно, при замене на более лёгкую артустановку 10 тонн, добавим и экономию на весе боекомплекта унитарных выстрелов – 8 тонн. Как правильнее распорядиться создавшимся запасом веса в 18 тонн и объёмом – рассмотрим позднее. Надежды на обращение к здравому смыслу от молчаливого флотского руководства – никакой. При вооружении фрегатов первого ранга 100-мм артустановкой А-190-01 превосходство над европейскими противниками будет сохранено, а с более крупными американцами и японцами надо бороться не артиллерией, а ПКР и ЗУР, которых на борту фрегата достаточно. В противном случае – просто отойти за пополнением боекомплекта в базу для сохранения боевой единицы. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| На «Северной верфи» построят еще два фрегата проекта 22350 | ezup | Новости Военно-морского флота | 0 | 07.02.2020 14:05 |

| Фрегаты проекта 22350 - новый облик ВМФ России | ezup | Военная приемка | 0 | 12.06.2019 00:54 |

| Фрегаты проекта 22350. Новогодние надежды. Неужели всё налаживается? | ezup | Военно-морской флот | 0 | 31.12.2018 16:36 |

| СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350 | ezup | Новости Военно-морского флота | 0 | 16.11.2018 20:14 |

| Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» | ezup | Видеосалон | 0 | 28.11.2016 22:20 |

Линейный вид

Линейный вид