RUFOR.ORG

»

Тяжелые двухмоторные японские истребители против американских бомбардировщиков

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

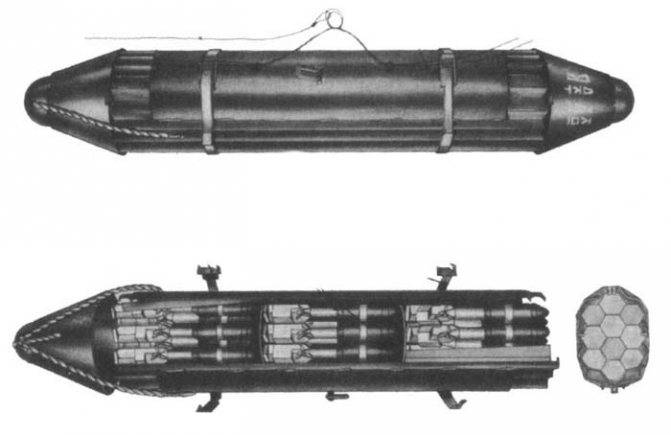

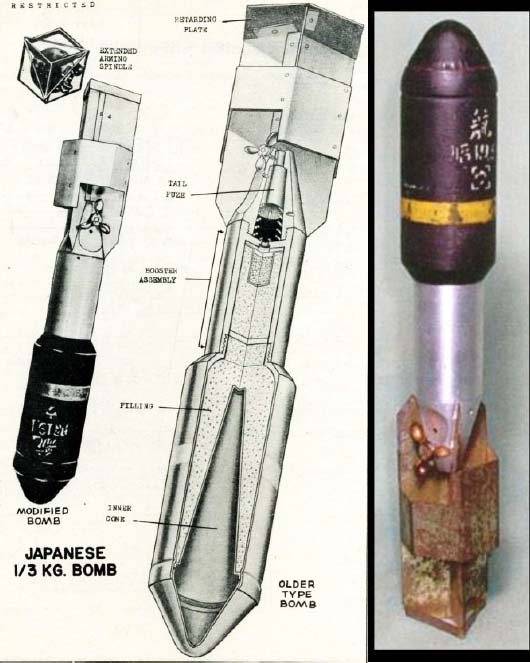

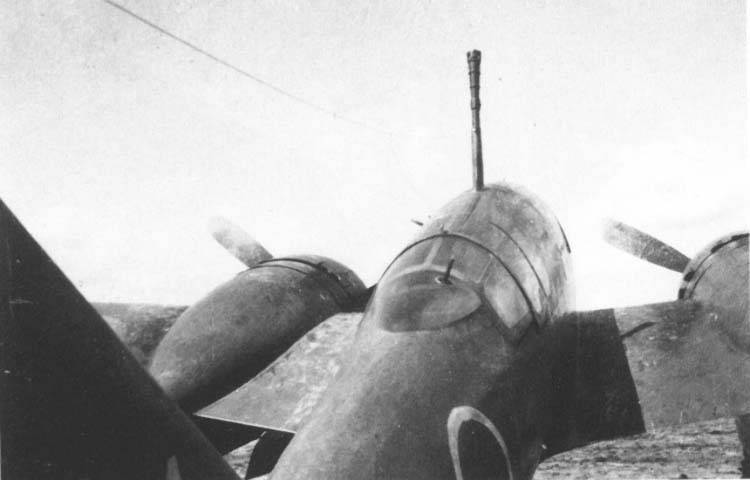

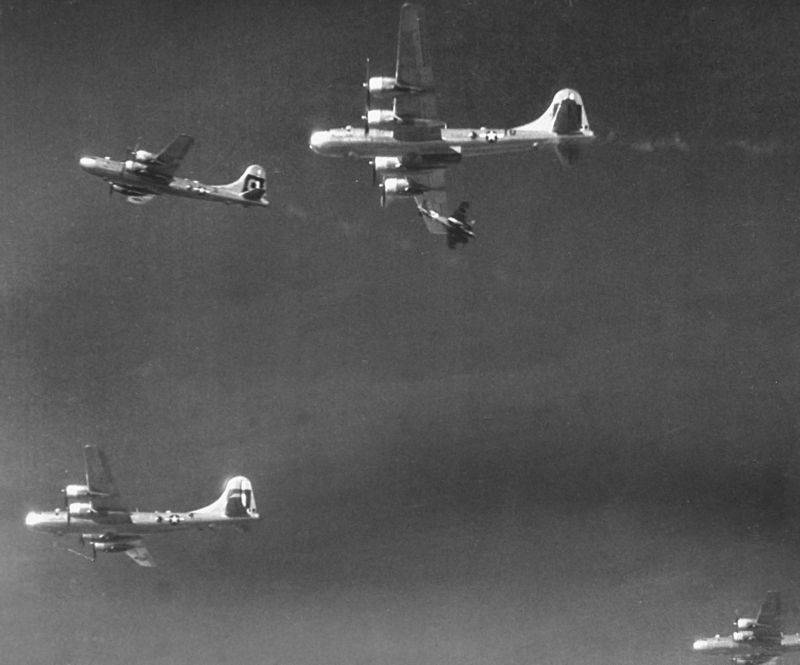

В предвоенное время достаточно модной являлась концепция тяжелого истребителя сопровождения с двумя двигателями. Однако реальный ход боевых действий продемонстрировал, что двухмоторные истребители сами очень уязвимы для атак более маневренных и скоростных лёгких одномоторных истребителей. В связи с этим уже выпущенные тяжелые истребители с двумя двигателями в основном использовались в роли лёгких скоростных бомбардировщиков-штурмовиков и как ночные истребители. Тяжелый истребитель Ki-45 Toryu Испытания Ki-45 Toryu начались в 1939 году, а в конце 1941 года этот тяжелый истребитель приняли на вооружение. Самолёты первой серийной модификации Ki-45Kai-a были оснащены двумя 14-ти цилиндровыми двигателями воздушного охлаждения Ha-25 мощностью по 1000 л. с. С конца 1942 года стали устанавливаться более мощные 14-ти цилиндровые двигатели воздушного охлаждения Ha-102 по 1080 л. с. Ki-45 Toryu Наступательное вооружение включало в себя два неподвижных 12,7-мм пулемета, установленных в носовой части фюзеляжа и одну 20-мм пушку, в нижней части фюзеляжа. В распоряжении стрелка-радиста имелся турельный 7,7-мм пулемет для стрельбы назад. Приблизительно два десятка тяжелых истребителей в полевых условиях были модифицированы для борьбы с бомбардировщиками противника в ночное время. Вместо верхнего топливного бака в фюзеляже разместили два стреляющих «вперёд-вверх» 12,7-мм пулемета.  С учетом того, что 20-мм пушки и пары 12,7-мм пулемётов было недостаточно для уверенного поражения тяжелого бомбардировщика, несколько самолётов Ki-45Kai-b вооружили 37-мм В конце 1943 года началось серийное производство Ki-45Kai-c с 37-мм автоматической пушкой Ho-203. Это орудие имело темп стрельбы 120 выстр./мин. Начальная скорость снаряда – 570 м/с, эффективная дальность – до 500 м, боекомплект – 15 выстрелов. 37-мм пушка устанавливалась вместо передних 12,7-мм пулемётов, 20-мм пушка в нижней части фюзеляжа сохранялась.  Истребитель Ki-45, вооруженный 37-мм пушкой В 1944 году началось производство ночного истребителя Ki-45Kai-d, на котором вместо 20-мм пушки в фюзеляже устанавливали направленные вперед-вверх под углом 32° две 20-мм пушки. Задний оборонительный пулемёт на данной модификации демонтировали. В конце 1944 года было выпущено несколько ночных перехватчиков Ki-45Kai-e с радиолокатором Taki-2. В связи с тем, что радиолокационное оборудование занимало много места, на этом самолёте имелась только одна 40-мм пушка Ho-301 с боекомплектом 10 выстрелов. Самыми массовыми являлись варианты Ki-45Kai-c (595 единиц) и Ki-45Kai-d (473 единицы). Самолёты этих модификаций практически не отличались лётными данными. Самолёт с нормальной взлётной массой 5500 кг на высоте 6500 м в горизонтальном полёте мог разогнаться до 547 км/ч. Потолок – до 10000 м. Практическая дальность – 2000 км. Для самолёта такой размерности и специфического назначения Ki-45 строился достаточно крупными сериями. С учетом опытных и предсерийных машин, с 1939 года по июль 1945 года было произведено более 1700 единиц. Основным недостатком всех Ki-45 при использовании в роли перехватчика была недостаточно высокая скорость полёта. Этот двухмоторный истребитель мог атаковать В-29, идущие на крейсерской экономичной скорости. После обнаружения «Торю» пилоты «Суперкрепости» давали полный газ и отрывались от японских тяжелых истребителей. В связи с невозможностью атаковать повторно, в начале 1945 года японские лётчики, летавшие на Ki-45, стали применять таранные удары. Тяжелый ночной истребитель J1N Gekkо Параллельно с Ki-45 Toryu, создававшимся на фирме «Кавасаки», компания «Накадзима» на основе техзадания, выданного командованием Когда этот самолет уже был создан, японские адмиралы пришли к выводу, что тяжелый двухмоторный самолёт вряд ли сможет противостоять в маневренном бою легким перехватчикам. И проблему прикрытия бомбардировщиков отчасти решили использованием подвесных топливных баков на одномоторных истребителях. Однако от самого самолета не отказались. И переквалифицировали его в дальний разведчик. Серийное производство самолёта, получившего обозначение J1N-с Gekkо (так же этот самолёт известен как «Морской разведчик Type 2»), началось в декабре 1941. На вооружение флота он был официально принят в июле 1942 года. Воздушный разведчик с максимальной взлётной массой 7 527 кг обладал неплохими для машины такого класса данными. Два двигателя, мощностью 1 130 л. с. каждый, обеспечивали скорость в горизонтальном полёте до 520 км/ч, дальность полета 2 550 км (до 3300 км с подвесными баками). Весной 1943 года командир одной из частей, на вооружении которой имелись разведчики J1N1-с, предложил переделать этот самолёт в ночной истребитель. В полевых мастерских на нескольких самолётах в кабине штурмана установили две 20-мм пушки с наклоном 30° вперёд-вверх и ещё две – с наклоном вниз. Переоборудованный самолёт получил обозначение J1N1-с Kai. Вскоре импровизированные перехватчики добились первых побед, им удалось сбить и серьёзно повредить несколько бомбардировщиков B-24 Liberator. Успех эксперимента, а также осознание потребности в ночных истребителях, побудили командование флота выдать фирме «Накадзима» задание начать выпуск ночных перехватчиков. Производство истребителей «Гекко» продолжалось до декабря 1944 года. Всего было построено 479 самолётов всех модификаций.  Ночной истребитель J1N1-s Gekkо Выпуск ночного истребителя, получившего обозначение J1N1-s, начался в августе 1943 года. Вооружение самолёта было подобно J1N1-с KAI, но с учетом целевого назначения в конструкцию внесли некоторые изменения. Боевой опыт показал неэффективность пушек, которые стреляли вниз, поэтому со временем от них отказались. Такие машины имели обозначение J1N1-sa.  Ночной истребитель J1N1-sа Gekkо с бортовым радиолокатором Часть истребителей оснащались РЛС с антенной в носовой части. На тяжелые истребители «Гекко» устанавливались радиолокаторы FD-2 и FD-3. РЛС этого типа работали в диапазоне 1,2 ГГц. При импульсной мощности 1,5–2 кВт дальность обнаружения составляла 3–4 км. Масса – 70 кг. Всего было изготовлено не более 100 станций. На другие перехватчики в носовой части устанавливали поисковые прожектора. Иногда вместо локатора или прожектора в носовой части размещалась 20-мм пушка. Пушки и антенны радиолокатора ухудшили аэродинамику, поэтому максимальная скорость полёта этих ночных перехватчиков не превышала 507 км/ч. После того, как японские войска оставили Филиппины, уцелевшие тяжелые истребители J1N1-s были перебазированы в Японию, где их включили в состав частей ПВО. Относительно низкая скорость не позволяла пилотам «Гекко» совершить повторную атаку В-29, в связи с чем они часто шли на таран. В конце войны большинство сохранившихся в лётном состоянии «Гекко» были использованы как камикадзе. Тяжелый истребитель Ki-46 Ещё одним тяжелым японским тяжелым истребителем, переделанным из самолёта-разведчика, стал Ki-46-III Dinah. Разведчик с нормальной взлётной массой 5800 кг первоначально оснащался двигателями мощностью 1000 л. с. и в горизонтальном полёте мог разогнаться до 600 км/ч. Этот самолёт был принят на вооружение в 1941 году и первоначально получил армейское обозначение Type 100, в строевых эскадрильях он именовался Ki-46. Для защиты от атак истребителей в распоряжении стрелка-радиста имелся пулемёт винтовочного калибра.  Воздушный разведчик Type 100 В 1942 году разведчик Type 100 был одним из самых быстрых самолетов в составе армейской авиации. В связи с чем было решено его приспособить для перехвата американских бомбардировщиков. Первоначально командование императорской армии не нашло ничего лучше, как установить в носовой части самолёта модификации Ki-46-II 37-мм танковую пушку Type 98. Первый прототип пушечной «Дины» был готов в январе 1943 года. Испытания признали удовлетворительными, после чего было построено еще 16 подобных машин. Эти самолёты отправили для усиления японской авиационной группировки в Новой Гвинее, но особых успехов они там не добились. В связи с острой нехваткой скоростных перехватчиков, в феврале 1943 года разведчики Ki-46-II впервые оснастили держателями для кассетных бомб Та-Dan, в которых содержалось 30–76 кумулятивно-осколочных бомб Type 2. Это позволило использовать в роли перехватчиков невооруженных разведчиков. И в дальнейшем «воздушные бомбы» применялись вплоть до окончания войны.  Бомбовая кассета Та-Dan Контейнеры, впрочем, как и бомбы, разрабатывались преимущественно для использования против вражеских бомбардировщиков, хотя и допускалось применение по наземным целям. Суммарная масса контейнеров составляла 17–35 кг. Бомба Type 2 весила 330 г и содержала 100 г смеси тротила и гексогена. Бомба имела вытянутую аэродинамическую форму. В носовой части имелась кумулятивная выемка.  Взрыватель бомбы располагался в хвостовой части между стабилизаторами и мог быть выставлен на ударное действие или подрыв через определённое время после сброса (5–30 с). Эта бомба имела отличную аэродинамику. Траектория её полёта и, соответственно, направление основной силы взрыва были строго параллельны вектору скорости, что сильно облегчало прицеливание. Теоретически бомбовая атака с задней полусферы выглядела наиболее предпочтительной, однако, на практике пилоты японских истребителей были слишком уязвимы для огня хвостовых стрелков. В связи с этим применялась тактика высотного бомбометания по плотному строю бомбардировщиков. При этом превышение летящих параллельными курсами японских истребителей над строем бомбардировщиков не превышало 800 м. Однако перед сбросом кассет требовалось точно определить упреждение, что было очень непросто. Ко всему прочему, в момент сброса цель находилась вне видимого пилотом истребителя пространства. В этой связи были разработаны несколько других способов применения «воздушных бомб». Одна из ранних тактик предполагала атаку с лобового направления с превышением в 1000 метров. На удалении от атакуемой цели в 700 метров пилот переводил истребитель в пикирование под углом 45°, прицеливался в стандартный стрелковый прицел и производил сброс кассеты. К моменту начала массированных налётов В-29 на Японию была выработана оптимальная тактика использования противосамолётных бомб. Так, массированное применение бомб Type 2 с дистанционными взрывателями предполагало не столько уничтожение вражеского бомбардировщика, сколько дезориентацию и ослепление пилотов и стрелков оборонительных установок. Атака производилась с лобового направления силами нескольких перехватчиков. Первые два, вооруженные кассетами Та-Dan шли бок о бок, сбрасывали свой груз и резко уходили в разные стороны – левый истребитель виражом налево, правый, соответственно, направо. Бомбы взрывались прямо перед строем атакуемых бомбардировщиком. После чего он, как правило, ломался. И стрелки разных бомбардировщиков не могли осуществлять взаимное прикрытие. На некоторое время дезориентированные стрелки снижали эффективность своего убийственного огня, и другие японские истребители, пользуясь этим, атаковали «Суперкрепости», используя пулемётно-пушечное вооружение. Несмотря на довольно активное использование «воздушных бомб», результаты их применения были очень скромными. Это С учётом немецкого опыта, против больших групп В-29 могли бы быть эффективны неуправляемые авиационные ракеты с осколочной боевой частью, оснащённые взрывателями, запрограммированными на подрыв через определённый временной промежуток. Такие ракеты имели несложную конструкцию и, учитывая достаточно плотное военно-техническое сотрудничество между Германией и Японией, могли быть достаточно быстро освоены в производстве. Однако о массовом использовании японцами в боевых условиях такого оружия ничего не известно. Поздней осенью 1944 года, когда территория японской метрополии начала подвергаться методичным налётам «Суперкрепостей», на базе разведчика Ki-46 создали полноценный перехватчик. В ноябре 1944 года на шести самолётах Ki-46-II и одном Ki-46-III в полевых мастерских были установлены 37-мм автоматические пушки Но-203. Орудия размещались в задней кабине разведчика под углом 75° вперед-вверх. Впервые импровизированные перехватчики пошли в бой 24 ноября 1944 года. На фоне тотального дефицита истребителей, способных противодействовать опустошительным налётам В-29, на ремонтных предприятиях и заводских мощностях осуществлялась масштабная переделка разведчиков в тяжелые истребители перехватчики. Ki-46-III Kai, оснащённый двумя двигателями по 1500 л. с., имел нормальную взлётную массу 6228 кг. Практическая дальность полёта достигала 2000 км. Практический потолок –10500 м. Согласно справочным данным, эта модель в горизонтальном полёте могла развить скорость 629 км/ч. Но, судя по всему, такие высотные и скоростные характеристики справедливы для невооруженного разведчика. И установка вооружения не могла не ухудшить лётные данные.  Помимо перехватчика с 37-мм орудием «на спине», выпускался Ki-46-III Kai-Otsu, вооруженный только парой 20-мм пушек в носовой части. Также существовала «смешанная» модификация Ki-46-III Kai-Otsu-Hei с 20-мм и 37-мм пушками. Однако такая модель не получила распространения, поскольку возросшая огневая мощь вызвала существенное падение скорости полёта.  Тяжелый истребитель Ki-46-III Kai-Otsu-Hei Всего было построено приблизительно 1800 самолётов семейства Ki-46. Сколько их переоборудовали в перехватчики или сразу построили в истребительной модификации, установить не удалось.  Тяжелый истребитель Ki-46 атакует В-29 Оценивая результаты применения скоростного разведчика в несвойственной ему роли истребителя-перехватчика, можно сказать, что истребительные версии Ki-46-III Kai являлись не более чем вынужденной импровизацией, призванной заткнуть брешь в японской армейской авиации. «Дина» являлась очень неплохим высотным и скоростным разведчиком, но истребитель из неё получился весьма посредственный: с невысокой скороподъемностью, малой живучестью и слабым вооружением.  Версия Ki-46-III Kai-Otsu-Hei с 37-мм пушкой была слишком инертной и тяжелой, а более многочисленные Ki-46-III Kai-Otsu, вооруженные лишь двумя 20-мм пушками, для борьбы с В-29 оказались слишком маломощными. Эффективность действий японских истребителей против бомбардировщиков В-29 С учётом острой нехватки скоростных истребителей с мощным вооружением, способных уверенно осуществить перехват В-29, японцы при отражении рейдов «Суперкрепостей» активно использовали воздушные тараны. При этом, в отличие от «камикадзе», атакующих боевые корабли союзников, пилоты японских истребителей-перехватчиков не были самоубийцами. Перед ними ставилась задача по возможности уцелеть. Иногда японским пилотам удавалось после таранного удара не только выброситься с парашютом, но и успешно посадить повреждённый истребитель. Так из десяти японских самолетов, которые 27 января 1945 года таранили своих противников, четверо пилотов спаслись с парашютами, один привел свой самолет обратно на базу и пятеро погибли.  В-29, уничтоженный в результате тарана На начальном этапе такая тактика давала определённые результаты, и потери В-29 в первых рейдах на японские острова были весьма чувствительными. Данные о потерях, заявленные сторонами, очень сильно разнятся. Согласно информации, опубликованной в общедоступных источниках, всего было потеряно 414 «Суперкрепостей», из них только 147 имели боевые повреждения. В то же время американцы признают потерю от действий истребителей 93 В-29. Пилоты японских истребителей заявили об уничтожении только таранными ударами 111 тяжелых бомбардировщиков. Всего же, по мнению японской стороны, силами ПВО было уничтожено более 400 В-29. В ходе отражения налётов В-29 японская авиация потеряла в воздушных схватках приблизительно 1450 истребителей. И ещё около 2800 самолётов были уничтожены во время бомбардировок аэродромов или погибли в лётных происшествиях. По всей видимости, американская статистика учитывает только бомбардировщики, сбитые непосредственно над целью. Экипажи многих бомбардировщиков В-29, повреждённых японской ПВО, не смогли долететь до своих аэродромов, часть их разбилась в ходе аварийной посадки. И фактические потери бомбардировщиков от японских истребителей были больше.  На фотографии запечатлёна атака японского истребителя на строй американских бомбардировщиков С другой стороны, «Суперкрепости» нередко демонстрировали чудеса боевой живучести, и в ряде случаев возвращались на свои аэродромы, получив очень тяжелые повреждения.  В-29 № 42-65246 после аварийной посадки Так, 27 января 1945 года во время налёта на завод авиадвигателей в окрестностях Токио, В-29 с номером 42-65246 был обстрелян и дважды протаранен. Таранившие «Суперкрепость» японские истребители разбились, а бомбардировщик, на сбитие которого претендовали несколько японских пилотов, смог вернуться на свою базу. При посадке В-29 разломился, но его экипаж уцелел. Достаточно часто из рейдов возвращались бомбардировщики, имеющие повреждения, нанесённые зенитной артиллерией, а также оружием японских перехватчиков.  Так, на Иводзиме приземлился В-29 № 42-24664 500-й бомбардировочной группы, два двигателя которого в ночь 13 апреля 1945 года были выведены из строя истребителями над Токио. Самолет при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в стоящий автомобиль.  Другим примером феноменальной боевой живучести является В-29 № 42-24627, получивший 18 апреля 1945 года в ходе бомбардировки японских аэродромов на Кюсю более 350 попаданий. Удивительно, но никто из его экипажа не был ранен, самолет смог вернуться домой и совершить посадку. Во всех трёх случаях сильно повреждённые самолёты списали, но они не вошли в боевые потери. Впрочем, как бы американцы не манипулировали статистикой потерь, авиационная промышленность США легко их восполняла. Лишенная доступа к сырью и истощённая войной Япония такой возможности не имела. К маю 1945 года сопротивление японской истребительной авиации было почти окончательно сломлено, и уже в июле группы В-29 действовали практически беспрепятственно. Уничтожение аэродромов, запасов топлива, а также гибель в боях в воздухе и на земле лучших пилотов поставили японскую истребительную авиацию на грань краха. Все сводилось к отдельным атакам против армад тяжелых бомбардировщиков, которые в основном оканчивались уничтожением атакующих. К тому моменту количество боеспособных японских истребителей оценивалось не более чем в 1000 самолетов. И в условиях господства в воздухе вражеской авиации они могли мало что сделать. Хотя В-29 несли потери до окончания боевых действий, они в основном были вызваны зенитной артиллерией, связаны с отказом техники или ошибками лётчиков. Пилоты уцелевших японских истребителей не имели возможности противодействовать ударам «Суперкрепостей», и им приказали держать оставшиеся самолеты в резерве для последней битвы, ожидавшейся осенью. Противовоздушная оборона Японии была ослаблена до критического уровня. Помимо дефицита истребителей-перехватчиков и подготовленных пилотов, ощущалась нехватка радиолокаторов и прожекторов.  Так 1 июня 1945 года после налёта В-29 выглядел с воздуха порт Осака К августу 1945 года промышленность Японии была в руинах, а многие жители, выжившие после масштабных налётов «Суперкрепостей», остались без крыши над головой. Несмотря на это, большинство рядовых японцев были готовы сражаться до конца, но их дух во многом был подорван. И очень значительная часть населения понимала, что война проиграна. Таким образом, бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress стал одним из решающих факторов победы США, позволившим добиться капитуляции Японии без высадки десанта на острова метрополии. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Одномоторные японские истребители против дальних американских бомбардировщиков В-29 | ezup | История мировой авиации | 0 | 23.05.2021 15:08 |

| Действия американских стратегических бомбардировщиков против Японии | ezup | История мировой авиации | 0 | 25.04.2021 12:10 |

| Боевые самолёты. Двухмоторные истребители-бомбардировщики Второй мировой войны | ezup | История мировой авиации | 0 | 18.01.2019 23:37 |

| Дания поднимала в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков | ezup | Авиационные новости | 0 | 13.09.2015 22:53 |

| Тяжелые двухмоторные истребители Мессершмитт Bf.210 и Bf.410 | ezup | Авиация | 0 | 29.05.2012 11:49 |

Линейный вид

Линейный вид