RUFOR.ORG

»

Боевые самолеты. "Освободитель": непростой но эффективный

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Сегодня у нас «Освободитель», самый массовый бомбардировщик Второй Мировой войны. Выпущенный в количестве 18 482 экземпляра, свое название «Либерейтор» («Освободитель»), получил от британцев, позже оно понравилось и американцам, а в итоге стало официальным наименованием для всех самолётов этого типа.

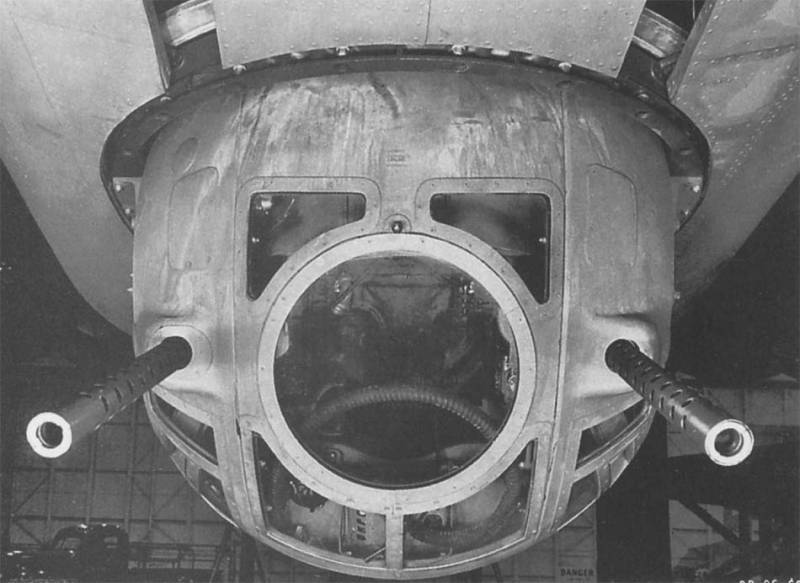

Вообще никого ни от чего этот самолет не освобождал, единственное, от чего мог освободить В-24 – так это себя от бомбового груза. Зато делал это «Освободитель» мастерски. Но – идем в Все началось в июне 1938 года, когда в руководстве армии и За разработку взялась фирма «Консолидейтед» с главным конструктором А. Лэдденом. Работа по проекту «Модель 32» получилась весьма оригинальной. Фюзеляж сделали овальным и очень высоким. Бомбы подвешивались вертикально в двух отсеках: переднем и заднем. Предусматривалась бомбовая нагрузка в 3630 кг - четыре бомбы по 908 кг, или восемь по 454 кг, или 12 по 227 кг или 20 по 45 кг. Новшеством была новая конструкция створок бомболюков. Не было створок в традиционном понимании, вместо них были металлические шторы, которые сворачивались внутрь отсека и не создавали дополнительного аэродинамического сопротивления при открывании бомболюка. Шасси было трехстоечное, с носовой стойкой. Боковые стойки шасси убирались не в мотогондолы, как обычно, а укладывались в крыло, как у истребителей.  Вооружение по проекту состояло из шести пулеметов калибра 7,62-мм. Один курсовой, остальные - в люках сверху, снизу и с боков, и один в хвостовом блистере. И главное отличие нового бомбардировщика – «крыло Дэвиса». Новое крыло, изобретенное инженером Дэвидом Дэвисом, стало прорывом. Аэродинамический профиль этого крыла имел более низкий коэффициент лобового сопротивления, чем у большинства современных конструкций. Это создавало значительную подъемную силу при относительно малых углах атаки и сообщало самолету более хорошие скоростные характеристики. Самое пикантное в истории то, что первые В-24 планировались к поставкам не в армию США. Первые заказы пришли из-за океана, из Франции и Великобритании. Франция, правда, своих самолетов не успела получить, поскольку война для нее закончилась. И французские заказы перешли к британцам. И британцы получили к своим самолетам еще около 160 из французского заказа. Это были в основном разведчики-бомбардировщики. В Королевских ВВС самолеты получили громкое имя «Либерейторы», то есть, «Освободители».  Для того, чтобы обеспечить самолетами всех желающих, американским промышленникам пришлось создать целый конгломерат. К «Консолидейтед» подключились «Дуглас» и «Форд», которые начали помогать с выпуском узлов и комплектующих к самолетам. А в январе 1942 к триумвирату подключилась фирма «Норт Америкэн», которая на своих заводах тоже освоила полный цикл сборки В-24. Вообще из-за этого даже возникли сложности в четком обозначении модификаций самолетов, в особенности, где и кем самолет был изготовлен. И первым серийным вариантом В-24 стал «Либерейтор», изготовленный на экспорт. Случилось это осенью 1940 года, а в декабре первые шесть самолетов были приняты Королевскими ВВС Великобритании. За первыми последовали остальные, и в итоге В-24А прочно получил прописку в Королевских ВВС. В основном эти самолеты изготавливались в комплектации охотников за подводными лодками. Вооружение состояло из шести пулеметов 7,69-мм: один в носу, два в хвостовой части, один в нижней люковой точке и два в боковых люках. Наступательное вооружение состояло из контейнера с 2-4 пушками «Испано-Сюиза» 20-мм, а в заднем бомбовом отсеке установили подвески для глубинных бомб. Передний бомбовый отсек был занят РЛС, антенны которой разместили на крыльях и в носовой части. Летом 1941 года первые восемь В-24А поступили и в американские ВВС. Две машины из этой партии привезли в сентябре 1941 года в Москву американскую делегацию во главе с Гарриманом для обсуждения вопросов ленд-лиза. В августе того же года американские военные приняли восемь В-24А. Они использовались в качестве транспортных самолетов.  Тем временем в Великобритании вовсю начали работать над модернизацией самолета. Измененный самолет получил название «Либерейтор II». Отличия состояли в том, что фюзеляж удлинили почти на метр, точнее, на 0,9 м, сделав вставку перед кабиной пилотов. Полученный объем постепенно заполнился различной бортовой аппаратурой, так что шаг оказался более чем полезным. Самое интересное, что изначально это был чисто косметический ход, ни на что не влиявший. Но впоследствии принесший некоторый объем полезного пространства. Далее на самолет были поставлены две турели фирмы «Болтон-Пол» с гидравлическим приводом. Каждая турель несла четыре пулемета 7,92-мм. Кроме этих пулеметов самолет вооружался спаренными 7,92-мм пулеметами в бортовых установках и одиночным в нижней люковой установке. Итого 13 пулеметов. Башни показали себя весьма полезным оборудованием, значительно облегчающим работу стрелков на больших скоростях. Кроме того, были протектированы все топливные баки и топливопроводы Первым самолетом этой модификации завладел сам Уинстон Черчилль, который летал на «Либерейторе» до 1945 года. Потом премьер-министр пересел на «Йорк» от фирмы «Авро». «Либерейторами II» британцы вооружили две эскадрильи в Бомбардировочном, и три - в Береговом командовании. Бомбардировщики начали использовать в боевом режиме сначала на Ближнем Востоке, а затем в Бирме.  Американские В-24 совершили первый боевой вылет 16 января 1942 года. Бомбили японские аэродромы на островах. Потери были исключительно от недостаточной выучки экипажей полетам на море. Два В-24 сбились с курса, отстали от группы и пропали. Экипаж одного нашли через неделю на островке, возле которого они плюхнулись на вынужденную, второй, к сожалению, найти не смогли. Еще 17 самолетов получили радары и были отправлены в группу охраны Панамского канала, где прослужили патрульными противолодочными самолетами всю войну.  «Либерейтор» начал свое шествие по Ну а если истребитель все-таки догонял, в ход шло вооружение. И тут тоже было много замечательного. Параллельно с освоением В-24 (от модификации А до Д) начались эксперименты с вооружением. На американской версии B-24C, почти как у британцев, позади кабины пилота устанавливали надфюзеляжную турельную установку от «Мартина» Model 250CE-3 с двумя пулеметами «Браунинг» 12,7-мм. Боекомплект 400 патронов на ствол. Британский вариант турели устанавливался в хвостовой части фюзеляжа за крылом.  Американцы предпочли скорострельности британских «Виккерсов» 7,92-мм дальнобойность и урон «Браунингов 12,7-мм. Чтобы попал – так попал. И практика показала, что любой двигатель мог поперхнуться пулей из «Браунинга» очень даже запросто. Кстати, американским инженерам пришлось изобрести автоматический прерыватель, по аналогии с синхронизатором, исключающий выстрел из пулемета, когда хвостовое оперение самолета находилось в секторе огня турели. В хвостовой части установили турель A-6 от «Консолидейтед» с двумя пулеметами 12,7-мм. Боекомплект 825 патронов на два ствола. В носовой части был установлен один пулемет. Еще один пулемет 12,7-мм был установлен подвижно под фюзеляжем в направлении хвостовой части. Ну и два пулемета в боковых окнах.  В итоге 8 пулеметов 12,7-мм. Весьма и весьма уверенно. Потом кому-то в голову пришло, что можно и сэкономить. И двух турелей должно хватить для обороны самолета. Подфюзеляжный и боковые пулеметы решили убрать за ненадобностью. Для того, чтобы улучшить аэродинамику самолета, попробовали установить выдвижную турельную установку с дистанционным управлением от фирмы «Бендикс». Система прицеливания оказалась очень сложной и часто просто дезориентировала стрелков. Всего было выпущено 287 самолетов с такой установкой, после чего от нее отказались. А война к тому времени набирала обороты и появление самолетов с уменьшенным вооружением было воспринято очень даже неплохо. «Зер гут!» - сказали немцы, «Аригато!» - воскликнули японцы. И кривая потерь от истребителей в 194 году очень круто поползла вверх. Сперва вернули обратно пулемет под фюзеляжем. Уж очень парни на «Фокке-Вульфах» любили атаковать с «качелей» беззащитное брюхо «Либерейтора»… Кстати, те же «фоккеры» заставили усилить курсовое вооружение. Лобовая атака на FW.190 оказалась весьма действенной штукой. Потому в носовой части начали устанавливать сразу три «Браунинга». Один просто не успевал нашпиговать должным количеством свинца твердый лоб 190-го и вырубить двойную «звезду» двигателя.  А затем вернули и пулеметы в боковых окнах. Правда, турели усовершенствовали, теперь при отсутствии необходимости в пулеметах, их можно было снять, а окна закрыть. В 1944 году пулемет под фюзеляжем заменила турельная установка от фирмы «Сперри» со спаренными пулеметами. Аналогичная установка устанавливалась на В-17Е. Установка могла поворачиваться на 360 градусов, а пулеметы могли подниматься в диапазоне от 0 до 90 градусов.  Вот в такой комплектации в плане вооружения В-24 провоевал до самого конца войны. 11 крупнокалиберных пулеметом сделали В-24 одним из наиболее защищенных в этом плане самолетов той войны. На более поздних модификациях (В-24Н) появилась носовая турель А-15 от фирмы «Эмерсон Электрик». Потом появилась аналогичная установка от «Консолидейтед» А-6А.  Самолет одним из первых в США получил нормальный автопилот С-1. Это было весьма полезно как при полетах к островам в Тихом океане, так и над Европой. На модификации В-24J появился радиополукомпас/курсовой приемник координат RC-103. Самолеты с приемником можно узнать на фото по подковообразной антенне на верху фюзеляжа в передней части. Тогда же на самолетах появилась тепловая противообледенительная система. Система отводила горячий воздух от двигателей к кромкам крыльев (закрылки и элероны) и хвостовому оперению. Это оказалось более эффективно, чем электрический подогрев систем, как на предыдущих версиях.  Неплохо было бы подвести тепло и в носовую турель, где постоянно присутствовали потоки воздуха, из-за которых стрелки откровенно мерзли. Но до самого конца войны эту проблему решить не получилось. По мере внесения всех модификаций и изменений, В-24 откровенно «толстел» и тяжелел. Учитывая, что моторы оставались прежними, увеличение веса с 17 тонн у версии «А» до 25 тонн у версии «Д», а максимальный взлетный вес версии «J» (самая распространенная) достигал 32 тонн, конечно, это все не могло не сказаться на летных характеристиках. Аварии перегруженных самолетов при взлете стали обычным делом. Но если бы дело было только во взлете… По мете увеличения массы падала максимальная и крейсерская скорости, дальность и скороподъемность. Отмечалось, что самолет стал более вялым, хуже реагировал на дачу рулей, ухудшилась устойчивость в полете. Возросла нагрузка на крыло. Этим начали пользоваться немцы, которые на основании исследованных сбитых «Либерейторов» выдали рекомендации летчикам вести огонь по плоскостям, что делало весьма проблемным полет как из-за повреждения механизации крыла, так и просто вызывало падение самолета из-за отказа управления. Особенно негативно влияла на управление подфюзеляжная турельная установка. Управление становилось настолько вялым на высоте, что речь о действенном маневрировании при уходе от атак истребителей вообще не шла.  Дело дошло до того, что от установки начали массово отказываться и в центрах модернизации в США с самолетов, которые предназначались для действия в Тихом океане шаровые установки снимались и вместо них устанавливали пару пулеметов, стрелявших, как и прежде, через люк в полу. На Европейском театре военных действий с этой установкой попрощались летом 1944 года, когда в достаточном количестве появились истребители «Тандерболт» и «Мустанг», которые значительно осложнили действия самолетов Люфтваффе.  В Европе некоторое количество B-24J были оснащены радаром H2X для бомбардировки вслепую. Радар устанавливали вместо демонтированной турели. Опыт работы бомбами исключительно по данным радара был признан полезным, но из-за того, что техника была слишком несовершенной, данные эксперимента отложили на будущее. Вообще, количество переделок В-24 под разные условия эксплуатации, просто поражает. Были самолеты-разведчики, в бомбоотсеках которых устанавливались от 3 до 6 фотокамер, были самолеты-лидеры для ведения групп самолетов по маршруту, были танкеры для перевозки топлива (С-109) К тому, что В-24 был противолодочным, патрульным и транспортно-десантным самолетом – вполне прилично.  Однако, при всех его достоинствах, В-24 к концу войны оказался сильно перетяжелен. Самолет откровенно просил более мощные двигатели, установка моторов в 1400-1500 л.с. могла бы значительно облегчить жизнь экипажам, но увы. Война диктовала свои условия, и даже американцы не смогли с честью решить эту проблему. Машина оказалась очень сложной в управлении, особенно ближе к концу войны. Взлет с полной бомбовой нагрузкой был проблемой. Покинуть подбитую машину в воздухе тоже было очень непросто. Машина вела себя очень неустойчиво, и при малейшем повреждении крыльев сваливалась в падение. Получился интересный момент: в 1944-45 годах, многие пилоты откровенно предпочитали более быстрому и современному В-24 устаревший во всех смыслах, но более надежный В-17.  Кстати, то, что после войны В-24 был массово списан и отправлен на разборку, только свидетельствует в пользу того, что машина явно не соответствовала моменту. История других машин показывает, что отдельно взятые модели служили по 15-20 лет после войны. Для В-24 карьера закончилась вместе с окончанием войны. До наших дней сохранилось всего пять самолетов. Однако, это совершенно не умаляет того вклада в победу над врагом, который вносил В-24 на протяжении всей войны. Это был очень непростой самолет, но он был рабочей лошадкой дальней авиации США, Великобритании и ряда других стран, не уступая ни в чем другим представителям этого класса самолетов.  ЛТХ B-24J Размах крыла, м: 33,53 Длина, м: 19,56 Высота, м: 5,49 Площадь крыла, м2: 97,46 Масса, кг - пустого самолета: 17 236 - нормальная взлетная: 25 401 - максимальная взлетная: 32 296 Двигатели: 4 х Pratt Whitney R-1830-65 c ТН General Electric B-22 х 1200 л.с. Максимальная скорость, км/ч : 483 Крейсерская скорость, км/ч: 346 Практическая дальность, км: 2 736 Максимальная скороподъемность, м/мин: 312 Практический потолок, м: 8 534 Экипаж, чел: 10 Вооружение: - 10-12 пулеметов «Браунинг» 12,7-мм в носовой части, верхних, подфюзеляжных и хвостовых турельных установках и в боковых окнах. - Максимальная бомбовая нагрузка в бомболюках – 3 992 кг. В средней части крыла имелись полки для подвески двух 1 814 кг бомб. Максимальная бомбовая нагрузка (вместе с внешней подвеской) при полете на небольшие расстояния 5 806 кг (в том числе и на внешней подвеске). Нормальная бомбовая нагрузка 2 268 кг.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Боевые самолеты. Непростой выбор для конструктора Ильюшина | ezup | История русской авиации | 0 | 09.03.2020 01:26 |

| Боевые комплексы "Смельчак" и "Сантиметр" модернизируют | ezup | Новости ВПК | 0 | 19.02.2018 18:47 |

| "Если ты остановишь эти самолеты, я сделаю тебя герцогом!" | ezup | История мировой авиации | 0 | 17.06.2017 21:43 |

| От "Мыколки" до "Аллигатора": боевые вертолеты России | ezup | История русской авиации | 0 | 27.06.2015 18:38 |

Линейный вид

Линейный вид