RUFOR.ORG

»

Межконтинентальная баллистическая ракета XMGM-134A Midgetman

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

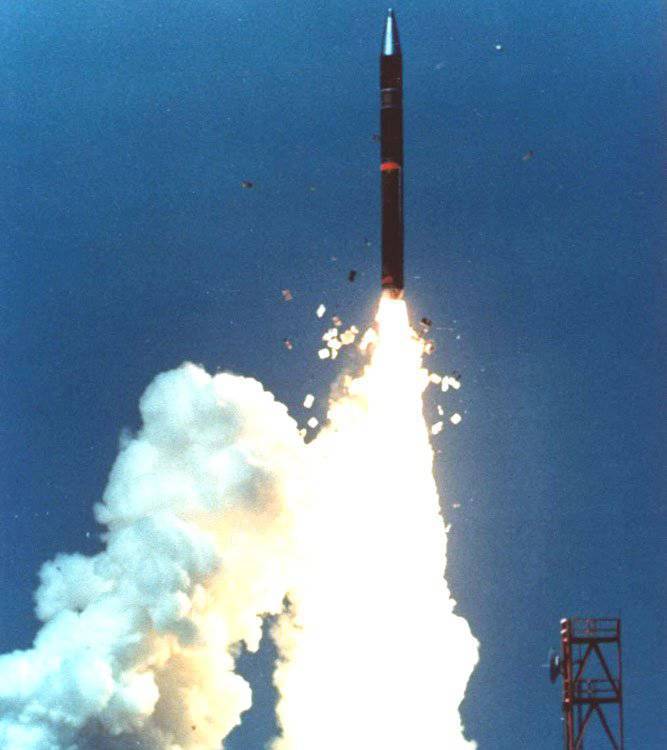

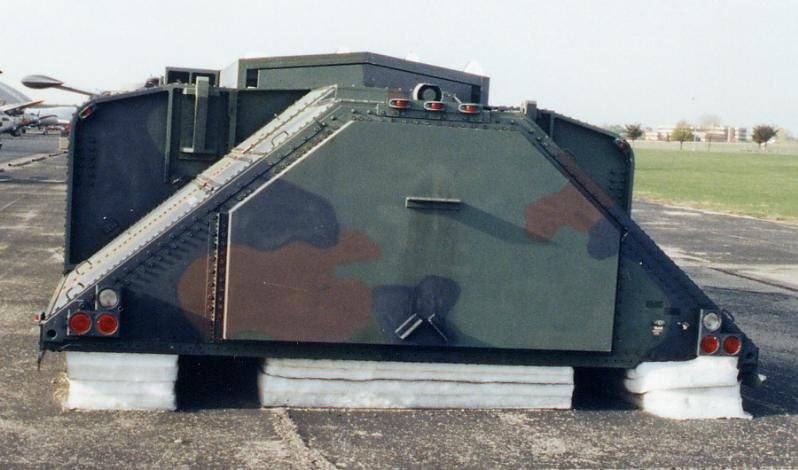

В январе 1983г. для изучения перспектив развития американской группировки МБР САК ВВС США на период до конца XX века Президентом Рейганом была создана независимая комиссия под председательством генерал-лейтенанта Б.Скоукрофта. Вердикт комиссии был обнародован в апреле 1983 года. Одним из итогов работы комиссии был вывод о том, что для удовлетворения потребностей САК ВВС в перспективной, относительно дешевой МБР с высокой степенью живучести необходимо разработать «малую, твердотопливную, моноблочную и высокоточную МБР мобильного грунтового базирования». Предлагалась проработка и других вариантов развертывания для этой МБР. Спустя несколько дней после обнародования результатов Президент Рейган одобрил выводы комиссии Скоукрофта. В мае того же года выводы комиссии были одобрены Сенатом и Палатой Представителей Конгресса США. В августе 1983г. Министр обороны Уайнбергер принял решение немедленно приступить к выработке конкретных инженерных требований к SICBM ("Small Intercontinental Ballistic Missile") – под таким акронимом был зашифрован новый проект. Работы по формированию облика будущей ракеты начались уже с января 1984 года и проводились под руководством Штаба Организации по Баллистическим Ракетам BMOH ("Ballistic Missile Organization", Headquarters of), авиабаза Нортон (Калифорния). В том же году на авиабазе Хилл (Юта), в Огденском Центре материально-технического обеспечения ВВС, начались работы по созданию специализированных экспериментальных стендов для испытаний ракеты SICBM. С самого начала было решено применить при создании новой ракеты только перспективные конструкционные материалы, высокоэнергетические виды твердых топлив с добавкой октогена, аналогичные примененным на верхних ступенях МБР Peacekeeper, и самую современную электронику. Решено было максимально «разгрузить» ракету за счет отказа от КСП ПРО, масса боевого оснащения должна была составить 450 кг. По расчетам специалистов, масса будущей ракеты не должна была превысить 15,42 т. Но уже в октябре 1985 года стало ясно, что при осуществлении расчетов была допущена переоценка состояния американской базы твердотопливного ракетостроения того времени, и в марте 1986 года Главный штаб САК ВВС выпустил уточненные требования к перспективной ракете, в том числе с учетом ее оснащения КСП ПРО. В декабре того же года Президент Рейган одобрил начало полномасштабной разработки перспективной МБР мобильного грунтового базирования SICBM массой 16,78 т. Новая ракета получила предварительный индекс XMGM-134A, за ней закрепилось собственное имя "Midgetman". Гарантийный срок эксплуатации ракеты должен был составлять 20 лет. В качестве мест базирования планировалось использование либо земель, принадлежащих Министерству обороны и Министерству энергетики («принцип свободного дежурства» мобильных ПУ с их перемещением время от времени по площадям по случайному закону), либо уже существующих авиабаз, на которых были развернуты МБР "Minuteman" (Малмстром, Эллсуорт, Майнот, Уайтмэн, Гранд Форкс), где ПУ должны были нести боевое дежурство в укрытиях, выходя на маршруты при повышении готовности, что позволяло частично использовать уже существующую инфраструктуру и существенно сократить финансовые расходы и расход ресурса техники. Рассматривался и вариант развертывания новых ракет в сверхукрепленных ШПУ. Первый и последний варианты базирования после рассмотрения были отклонены, равно как и варианты оснащения ракеты 2 ББ с их индивидуальным наведением (программа Mobileman). Первые ракеты должны были достигнуть состояния боеготовности в декабре 1992 года. К концу июня 1999 года планировалось развернуть не менее 500 МБР XMGM-134A, которые должны были сменить МБР LGM-30F "Minuteman-II" и LGM-30G "Minuteman-III" и дополнить группировку МБР LGM-118A "Peacekeeper", которые планировалось полномасштабно развернуть к тому времени. Работы над ракетой с самого начала велись на конкурсной основе – за роль основного подрядчика боролись такие гиганты аэрокосмической индустрии, как "Boeing", "General Dynamics/Convair", "Martin Marietta", "McDonnell-Douglas". За контракты по разработке РДТТ всех маршевых ступеней также велась напряженная борьба по принципу "одна ступень – два подрядчика": "Morton Thiokol" и "United Technologies/Chemical Systems Division" – 1-я ступень, "Aerojet" и "Hercules " – 2-я ступень, "Hercules" и "United Technologies/Chemical Systems Division" – 3-я ступень. В июне 1985 года головным подрядчиком была выбрана корпорация "Martin Marietta", она же должна была разрабатывать автономный блок разведения и обеспечивать испытания и весь жизненный цикл ракеты, корпорации "Thiokol", "Aerojet-General", "Hercules-Aerospace Production Group" в декабре 1986 года получили контракты на разработку РДТТ 1-й, 2-й и 3-й ступеней, соответственно. Кроме того, "Thiokol" взялся за создание системы ликвидации ракеты в полете, а "Hercules-Aerospace Production Group" – воспламенителей РДТТ маршевых ступеней. Боевой блок разрабатывала компания AVCO, боевую часть - "Lawrence Livermore National Laboratory", а полномасштабной интеграцией боевого оснащения занимались "Sandia National Laboratories". Систему управления "Modified Advanced Inertial Reference Sphere" (Mod AIRS) на базе СУ AIRS ракеты Peacekeeper разрабатывало отделение "Autonetics ICBM Systems Div." корпорации "Rockwell International". На первоначальном этапе, в связи с невысокой надежностью и высокой стоимостью и сложностью данной СУ рассматривались и альтернативные варианты СУ, т.н. Alternative Inertial Navigation Systems (AINS) - на базе лазерных гироскопов (2 варианта, за авторством компаний "Honeywell" и "Litton") и астроинерциальная СУ, аналогичная применяемым на БРПЛ Trident (компания "General Electric"). По мере доведения уровня надежности и характеристик Mod AIRS до требуемых все варианты AINS к началу 1988 года были последовательно отклонены. Для сокращения расходов (только в 1986 году ассигнования на программу SICBM были увеличены на 136% по сравнению с предыдущим, 1985 годом) и уменьшения доли технически рискованных решений максимально использовался имеющийся научно-технический задел, полученный в ходе работ по программам MX и Trident II D5. Разработка боевого оснащения (боевая часть W-87-1 мощностью 475 кт) для новой ракеты началась в "Lawrence Livermore National Laboratory" в ноябре 1987 года. Новую БЧ планировалось разместить в боевом блоке Mk21, в целях снижения стоимости программы заимствованным с МБР LGM-118A "Peacekeeper".  Работы над мобильной ПУ с сентября 1983 года также велись на конкурсной основе и в феврале 1984 были оглашены названия компаний, допущенных к основной части конкурса – основным подрядчиком желали стать "Bell Aerospace/Textron", "Boeing Aerospace", "Martin Marietta", "General Dynamics". После рассмотрения предложенных проектов в начале 1985 года первоначальные контракты на разработку прототипов мобильной пусковой установки на также конкурсной основе получили корпорации "Martin Marietta" и "Boeing". Опытные прототипы установок HML ("Hardened Mobile Launcher" - защищенный мобильный стартовый комплекс), разработанные этими фирмами, были представлены публике в сентябре 1985 года и прибыли для прохождения сравнительных испытаний на авиабазу Малмстром в январе 1986 года (см. фото прототипов мобильных ПУ корпораций Martin Marietta и Boeing). В результате испытаний была выбрана установка , разработанная отделением "Aerospace Electronics" корпорации "Воеing". Этот же подрядчик брался за разработку системы управления всем ракетным комплексом, обойдя в этом таких конкурентов, как "Martin Marietta" и "Ford Aerospace". Субподрядчиками по разработке HML являлись - отделение "Defense Systems Division" компании "Loral", а также фирма "Rolls-Royce Perkins". Модифицированный вариант этой установки (ETU - Engineering Test Unit), имевший собственное имя "Phoenix", прибыл на авиабазу Малмстром для прохождения дальнейших испытаний в декабре 1988 года. Сначала "Phoenix" проходил испытания автономно, позже на нем был размещен транспортный электромакет МБР. Отработка "минометного" старта ракеты из ТПК мобильной ПУ проводилась в 1987г. в ходе бросковых испытаний макета МБР на специальном стенде полигона "Nevada Test Site". Работу по определению степени устойчивости разрабатываемой мобильной ПУ к ПФЯВ велись совместно "Martin Marietta", "Boeing", "Air Force Weapons Laboratory (AFWL)", "Sandia National Laboratories" и "Defense Nuclear Agency (DNA)" – оценивалась, прежде всего, устойчивость комплекса к такому ПФЯВ, как ударная волна. Для этого использовались как экспериментальные лабораторные средства (ударные трубы AFWL и Sandia), так и полномасштабный эксперимент – специальный проведенный DNA на полигоне White Sands в июне 1985 года неядерный взрыв Minor Scale (см. фото) мощностью в 4 кт ТЭ, за счет особенностей проведения он был эквивалентен восьмикилотонному ядерному боеприпасу, подорванному в воздухе. Отработка системы обеспечения безопасности для мобильных ПУ осуществлялась "New Mexico Institute of Mining" и "Technology TERA Group" в 1985 году. Вопрос снижения общей стоимости программы разработки новой ракеты был чрезвычайно важен – в феврале 1988 году министр обороны США предложил закрыть программу в связи с дороговизной при сравнении с другими альтернативами, однако данное предложение не было поддержано – было решено продолжить работы и выделить средства для этого на 1989 финансовый год, т.о. переложив бремя принятия окончательного решения на следующую президентскую администрацию. Однако уже в апреле 1988 года финансирование было резко сокращено – выделенных средств оказалось достаточно лишь для продолжения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ прежде всего по самой ракете и изготовления двух летных образцов, поэтому речь о постановке первых ракет на боевое дежурство в декабре 1992 г. уже не стояла. Была прекращена разработка новой ГЧ. Программу планировалось закрыть окончательно в сентябре 1989 года после получения результатов, пригодных в будущем для создания перспективных стратегических ракетных систем. Однако в апреле 1989 года Министерство обороны США, пересмотрев свою прежнюю позицию, запросило средства для возобновления полномасштабных работ по новой системе, но в связи с непростым финансовым положением на 1990-1991 финансовые годы средства по-прежнему выделялись прежде всего для НИР и ОКР по самой ракете, на дальнейшие же работы по мобильной ПУ, боевому оснащению ракеты (прежде всего, новой БЧ), системе боевого управления, детальному анализу ряда аспектов методики развертывания комплекса и собственно для начала производства ракет в масштабах, пригодных для начала программы полноценных испытаний, денег по-прежнему не было. В качестве иллюстрации можно привести тот факт, что еще в августе 1990 года Министерство обороны не смогло окончательно определиться ни с методом базирования для новых ракет, ни с количеством собственно ракет, планируемых к развертыванию. В начале 1991 года Министерство обороны обратилось с запросом на 1992 финансовый год средств в размере 548,2 млн. долларов – только в таком случае, по утверждению военных, появлялась возможность начать в указанном году массовые работы с целью постановки первых ракет на боевое дежурство не позднее декабря 1997 года, а также становилось возможным изготовить третью летную ракету и вывести ее на летные испытания не позднее II квартала 1993 года с дальнейшим выходом на серийное производство ракет в январе 1995 года и первым пуском со штатной мобильной ПУ в 1996 году. Общие же расходы на выполнение всей программы постановки на БД 500 ракет на трех базах Minuteman в течении декабря 1997 – декабря 2008 гг. оценивались в декабре 1990 года в сумму, равную 41,9 млрд. долларов. Для сравнения, в июле 1987 г. расходы на выполнение всей программы оценивались в 24,2 млрд. долларов – рост более чем на 73%. Однако на слушаниях в Конгрессе, состоявшихся в феврале-марте 1991 года, и посвященных оборонному бюджету, военные неожиданно заявили, что планируют продолжить разработку нового комплекса, однако планы по его развертыванию отсутствуют даже по состоянию на 2000 год. В марте того же года командующий САК заявил, что ракета Midgetman рассматривается, прежде всего, как замена ракете Minuteman III, но с учетом оглашенных в 1990 году планов эксплуатировать последнюю вплоть до 2008 года, было ясно, что до 2008 года необходимость в развертывании Midgetman является неочевидной. Пуски обеих изготовленных летных ракет первоначально планировалось провести в 1989 году – в мае и ноябре, соответственно. Первый испытательный пуск новой ракеты был выполнен из наземного пускового контейнера на авиабазе Ванденберг (Калифорния) в мае 1989 года и закончился (по терминологии американских специалистов) «частичной неудачей» - ракета успешно вышла из контейнера, запустился и отработал положенное время двигатель первой ступени, после чего первая ступень отделилась в штатном режиме, произошел запуск двигателя второй ступени. Однако на участке работы второй ступени произошло разрушение соплового блока и ракета была ликвидирована по команде с Земли. Проблемы, судя по опубликованным данным, были вызваны использованием при изготовлении соплового блока несоответствующих материалов. На анализ случившегося и доработку ракеты ушло полтора года – доработанная в части второй ступени вторая и последняя изготовленная летная ракета заняла свое место в пусковом контейнере в ноябре 1990 года. Первоначально подготовка к старту шла успешно, однако незадолго до пуска ракета автоматически снялась с готовности – причиной стал отказ элементов электропитания системы ликвидации ракеты при переводе ракеты с наземного на бортовое энергопитание. Следующая попытка запуска состоялась в апреле 1991 года и увенчалась успехом. Запуск прошел полностью успешно, и боевой блок попал в заданный район Тихого океана (атолл Кваджалейн), по сообщению военных достигнутые показатели точности превысили заданные. Больше изготовленных летных ракет в распоряжении испытателей не было. К весне 1991 года из-за кардинального изменения геополитической обстановки в мире была поставлена под вопрос дальнейшая реализация ранее запланированных программ по совершенствованию стратегического ракетно-ядерного вооружения США (прежде всего "Midgetman" и "Peacekeeper Rail Garrison"). Договор СНВ-1 был подписан в июле 1991 года, а уже в сентябре того же года Президент Дж. Буш-старший призвал прекратить дальнейшее выделение средств для осуществления ряда военных программ, в том числе и мобильного варианта МБР "Midgetman". Некоторое время продолжались работы по варианту стационарного размещения МБР XMGM-134A в модифицированных шахтах МБР "Minuteman" (эта опция начала рассматриваться с начала 1991 года). Но уже в январе 1992г. программа была закрыта окончательно, а полученный в ходе ее осуществления научно-технический задел законсервирован. Необходимо заметить, что наблюдавшееся на протяжении ряда лет сокращение финансовых средств, выделяемых на данную программу, заставляет усомниться в способности и, прежде всего, желании США действительно развертывать данную систему. К примеру, опубликованные в сентябре 1991 года результаты проведенного финансового аудита программы показали, что конкретные требования к развертыванию новых ракет так и не выработаны, и даже с учетом всех средств, запланированных Министерством обороны для программы SICBM «на перспективу» в 1992-1997 финансовых годах, развертывание первых ракет в декабре 1997 года является нереальной задачей, т.к. требуемых для соблюдения сроков 6,1 млрд. долларов даже в планах в бюджет полностью заложено так и не было. Можно предположить, что программа SICBM была одной из тех военных и научно-технических программ, с помощью которых США на протяжении ряда лет провоцировали СССР на разработку аналогичных дорогостоящих систем вооружения. Вместе с тем осуществление даже в ограниченном масштабе таких программ давало США, помимо средств военно-политического давления, возможность широкого финансирования целого ряда научно-технических программ т.н. «дальней перспективы». Состав  МБР XMGM-134A "Midgetman" представляет собой твердотопливную трехступенчатую ракету, ступени которой соединены по продольной схеме . Все три маршевые ступени были изготовлены из примененного на БРПЛ Trident II D5 графитоэпоксидного материала методом намотки и имели на внешней поверхности многофункциональное покрытие черного цвета, защищавшее ракету от действия ПФЯВ и аэродинамического нагрева. Такое же покрытие было нанесено на корпуса хвостового и переходных отсеков, а также АБР. Покрытие имело толщину около 6 мм и представляло собой каучукообразный материал с основой из мономера этиленпропилендиена. Новый конструкционный материал, применявшийся для изготовления корпусов РДТТ, обещал существенное снижение инертной массы РДТТ и возможность значительного повышения давления в камере сгорания (>10 МПа на 1-й ступени, 9 МПа – на 2-й, 6 МПа – на 3-й) по сравнению c кевлароэпоксидными материалами, применявшимися на ракете Peacekeeper. Каждая ступень имела одно центральное, частично утопленное в камеру сгорания, отклоняемое сопло, что позволяло управлять ракетой по каналам тангажа и рыскания. Сопла коконной конструкции целиком изготавливались из специального углерод-углеродного материала с 3-хмерной ориентацией армирующих волокон и заданным распределением по объему материала таких его свойств, как теплопроводность, эрозионностойкость и т.д., что позволяло повысить показатели энергомассового совершенства двигателей. Оптимальная методика изготовления такого материала была отработана в рамках инициированной ВВС исследовательской программы MANTEC (MANufactirung TEChnology). Сопла второй и третьей маршевых ступеней оснащались выдвижным коническим насадком на корпусе сопла. Это решение позволяло обеспечить требуемую степень расширения сопла (и, соответственно, максимальную тягу двигателя) при одновременном сокращении габаритов ракеты. Управление ракетой по каналу крена осуществлялось только на участке работы третьей маршевой ступени, для чего использовалась ДУ автономного блока разведения (АБР). На всех маршевых ступенях применялось новейшее высокоэнергетическое твердое топливо «детонирующего типа» (Class 1.1), созданное на основе твердого топлива, применявшегося на БРПЛ "Trident-II" D5 и частично на МБР LGM-118A "Peacekeeper". С целью максимального снижения инертной массы ракеты было принято решение использовать и новаторские конструкторские подходы – в частности, корпуса АБР и переходных отсеков 1-й и 2-й ступеней были изготовлены из графитоэпоксидных материалов, что позволяло снизить инертную массу конструкции на 40% по сравнению с традиционно применявшимися для этих целей алюминиевыми сплавами. При разделении маршевых ступеней переходные отсеки с целью повышения эффективности оставались на отделяемой ступени. У 3-й ступени переходной отсек между ступенью и ГЧ был упразднен, а его роль играла удлиненная передняя юбка РДТТ. Система отсечки тяги на ракете отсутствовала, а управление дальностью стрельбы осуществлялось за счет изменения угла тангажа при полной выработке топлива всех маршевых ступеней. Новаторским был и отказ от традиционной кабельной сети – планировалось применить оптоволоконные линии. Вместо традиционных пиротехнических воспламенителей для РДТТ маршевых ступеней планировалось применить лазерные.  Головная часть ракеты представляла собой боевое оснащение и автономный блок разведения со своей ДУ, прикрытые на этапе старта и до высоты 90-100 км триконическим титановым (наконечник из сплава никонель) головным обтекателем, увод которого после отделения осуществлялся с помощью специального РДТТ в носовой части обтекателя. В верхней части АБР на специальной платформе были предусмотрены крепления для одного ББ Mk21 (см. фото). Боевой блок отделялся от платформы, к которой он крепился, с помощью срабатывания особых «газовых картриджей» (разработанных для МБР LGM-118A) – это позволяло отделить ББ от платформы с минимальными возмущениями для достижения повышенной точности. О составе и размещении КСП ПРО, входившего в состав боевого оснащения, данных не имеется. ДУ ГЧ была предназначена для точного регулирования скорости ГЧ после ее отделения от ракеты, стабилизации и ориентации ГЧ до момента разведения боевого оснащения, и для управления полетом ракеты по каналу крена на участке работы третьей ступени. В состав ДУ традиционно входили маршевый двигатель большой тяги и двигатели ориентации малой тяги. ДУ – жидкостная, для ее работы впервые было применено монотопливо - гидразин. Система подачи топлива – вытеснительная. Инерциальная система управления "Modified Advanced Inertial Reference Sphere" (Mod AIRS) с инерциальным блоком и бортовым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК) была расположена в специальном отсеке, находящемся в АБР. БЦВК обеспечивал управление полетом на активном участке траектории, на этапе разведения боевого оснащения, а также в процессе несения боевого дежурства и при подготовке к старту. Для создания необходимого температурного режима работы система управления в полете охлаждается фреоном. Электроника ракеты выполнена на радиационностойкой полупроводниковой электронике. Система управления обеспечивала ракете очень высокую точность (КВО, по разным данным, от ~ 90 и до 170 м). Инерциальная СУ являлась развитием СУ ракеты Peacekeeper, модифицированной в части конструкции инерциального измерительного блока AIRS ("Advanced Inertial Reference Sphere") - его система охлаждения была значительно облегчена и упрощена, поскольку новая ракета имела значительно сокращенный активный участок траектории с очень коротким этапом разведения боевого оснащения. Был облегчен и БЦВК за счет применения электронных компонентов нового поколения.  Для обеспечения старта ракеты XMGM-134A американские конструкторы использовали т.н. "минометную" схему. Стартовые комплексы МБР "Midgetman" должны были представлять собой четырехосный тягач с экипажем из двух человек с трехосным полуприцепом со стойкостью к ударной волне ЯВ до 0,21 МПа (позволяет избежать уничтожения в случае подрыва типового термоядерного боеприпаса мощностью 500 кт на расстоянии не ближе 1,3 км), на котором в горизонтальном положении размещался, закрытый створками из специальной броневой стали с многофункциональным покрытием на внутренней части ПУ, транспортно-пусковой контейнер, выполненный из органического волокна нового поколения. На испытаниях прототип мобильной пусковой установки - "Phoenix" показал скорость 48км/ч на пересеченной местности и до 97км/ч на шоссе. Силовая установка – дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 1200 л.с., трансмиссия - электрогидравлическая. При получении команды на запуск ракеты , тягач останавливался, сгружал полуприцеп с ТПК на землю и тянул его вперед. Благодаря наличию особого плугоподобного устройства полуприцеп самозакапывался, обеспечивая дополнительную защиту от поражающих факторов ядерного взрыва , например, от опрокидывания при воздействии воздушной ударной волны, после чего тягач уезжал и все дальнейшие действия проводились уже в автоматическом режиме. После поступления из удаленного командного пункта по боевым радиоканалам связи системы управления национальными ядерными силами приказа на применение, створки полуприцепа открывались и транспортно-пусковой контейнер приводился в наклонное положение. Твердотопливный газогенератор, размещенный в нижней части контейнера, при срабатывании выбрасывал ракету на высоту до 30 м от верхнего среза ТПК, после чего включался маршевый двигатель первой ступени. Для уменьшения ошибки в определении координат стартовой позиции БГРК должен был снабжаться системами спутниковой навигации. Ракета фиксировалась в транспортно-пусковом контейнере с помощью нескольких рядов специальных полиуретановых плиток , покрытых тефлоноподобным материалом. Они выполняли амортизирующе-обтюрирующие функции и автоматически снимались после выхода ракеты из контейнера. При испытательных пусках запуск ракеты осуществлялся из специального пускового контейнера, установленного на поверхности Земли в наклонном положении. Следует отметить, что не все принятые технические решения оказались оптимальными – в частности, были согласованы усовершенствования ряда вспомогательных элементов сопловых блоков ДУ и внутренней теплозащиты РДТТ всех маршевых ступеней, а также собственно сопловых блоков на 1-й и 2-й ступенях. Было принято решение отказаться от графитоэпоксидной конструкции корпуса АБР, снова применив алюминиевые сплавы, и изменить конструкцию платформы, на которой размещалось боевое оснащение. Все это должно было в итоге повлечь за собой увеличение массы ракеты до 17,28 т со снижением дальности стрельбы до 11100 км. Тактико-технические характеристики

Последний раз редактировалось ezup; 08.08.2019 в 23:17. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

#2 |

|

|

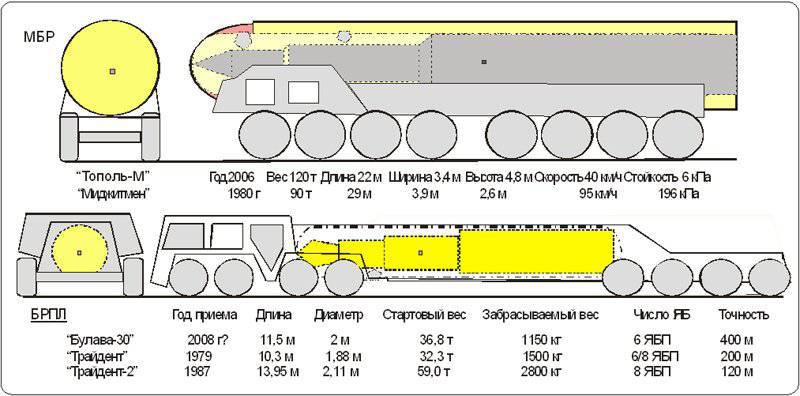

ПГРК "Миджетмен"

Основой американского ядерного щита принято считать: атомные подводные лодки. Однако в 80-ые годы американское военное руководство всерьез рассматривало вопрос о создании подвижного грунтового ракетного комплекса с малогабаритной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Миджетмен».  В январе 1983г. для изучения перспектив развития американской группировки МБР САК ВВС США на период до конца XX века Президентом Рейганом была создана независимая комиссия под председательством генерал-лейтенанта Б.Скоукрофта. Вердикт комиссии был обнародован в апреле 1983 года. Одним из итогов работы комиссии был вывод о том, что для удовлетворения потребностей САК ВВС в перспективной, относительно дешевой МБР с высокой степенью живучести необходимо разработать «малую, твердотопливную, моноблочную и высокоточную МБР мобильного грунтового базирования». Предлагалась проработка и других вариантов развертывания для этой МБР. Спустя несколько дней после обнародования результатов Президент Рейган одобрил выводы комиссии Скоукрофта. В мае того же года выводы комиссии были одобрены Сенатом и Палатой Представителей Конгресса США. В августе 1983г. Министр обороны Уайнбергер принял решение немедленно приступить к выработке конкретных инженерных требований к SICBM ("Small Intercontinental Ballistic Missile") – под таким акронимом был зашифрован новый проект. Работы по формированию облика будущей ракеты начались уже с января 1984 года и проводились под руководством Штаба Организации по Баллистическим Ракетам BMOH ("Ballistic Missile Organization", Headquarters of), авиабаза Нортон (Калифорния). В том же году на авиабазе Хилл (Юта), в Огденском Центре материально-технического обеспечения ВВС, начались работы по созданию специализированных экспериментальных стендов для испытаний ракеты SICBM. С самого начала было решено применить при создании новой ракеты только перспективные конструкционные материалы, высокоэнергетические виды твердых топлив и самую современную электронику. Решено было максимально «разгрузить» ракету за счет отказа от ступени разведения, облегчения КСП ПРО. По расчетам специалистов, масса будущей ракеты не должна была превысить 15,42 т.ПГРК разрабатывался с 1983 года в соответствии с программой опытно-конструкторских работ (ОКР) «Миджитмэн» («Карлик»). На основе уникальных конструкторско-технологических решений создавался ПГРК в составе одной транспортно-пусковой установки (ТПУ) с высокими тягово-динамическими и минимальными массогабаритными характеристиками с новой малогабаритной и высокоточной МБР «Миджитмэн». Согласно тактико-техническим характеристикам ПГРК отличался высокой готовностью к пуску ракеты с боевой стартовой позиции (БСП) и маршрутов боевого патрулирования, а также обладал возможностью оперативного рассредоточения и маневра по смене полевых позиций (по закону случайных чисел) на значительной территории. При этом численность личного состава ограничивалась расчетом ТПУ, включающим командира и механика-водителя. Управление боевым патрулированием и пусками ракет на марше предусматривалось (по радио и космическим каналам связи) с защищенного подвижного пункта управления (ПУП). Принять на вооружение и развернуть ПГРК планировалось в 1991 году на инфраструктуре ракетных комплексов «Минитмэн» и MX. Программа получила статус «наивысшего национального приоритета» и находилась на контроле конгресса США.  МБР «Миджитмэн» представляла собой малогабаритную трехступенчатую твердотопливную ракету с последовательным соединением ступеней, выполненную в одном калибре, что обеспечивало наиболее компактную конструкцию. Ее ТТХ приведены в таблице. Предельная дальность стрельбы,км 11000 Длина ракеты, м 13,5 Диаметр ракеты, м 1,1-1,25 Стартовая масса, т 16,8 Масса полезной нагрузки, т 0,5-0,6 Число боеголовок, ед. 1 Мощность заряда, Мт 0,6 Точность стрельбы (КВО), м 150 В составе маршевых ступеней использовались три ракетных твердотопливных двигателя, корпуса которых были изготовлены из композиционного материала на основе органического волокна типа кевлар с добавкой графитовых нитей. Двигатели имели по одному частично утопленному в камеру поворотному соплу, что позволяло уменьшить длину МБР. Астроинерциальная система управления с БЦВК обеспечивала высокую точность наведения ракеты на высокозащищенные и малоразмерные объекты вероятного противника. Головная часть оснащалась боеголовкой Мк 21 (с ракеты MX) и эффективным комплексом средств преодоления системы ПРО вероятного противника. С целью защиты ракеты от поражающих факторов ядерного применялись оригинальные конструкторские и функциональные меры защиты. Система «холодного старта» обеспечивала выброс ракеты на высоту около 30 м с последующим запуском маршевого двигателя первой ступени. Летно-конструкторские испытания ракеты были запланированы на 1989 год. Защищенная ТПУ предназначалась для транспортировки, подготовки и проведения пуска ракеты с пунктов постоянной дислокации и маршрутов боевого патрулирования. Демонстрационные образцы колесной (разработчик - корпорация «Боинг») и гусеничной («Мартин-Мариетта») ТПУ прошли транспортные испытания на АвБ Мальмстром и автомобильном полигоне США. По их результатам была выбрана установка, которая представляла собой седельный тягач с полуприцепом (собственно пусковая установка) на многоосном колесном шасси с управляемыми осями. Контейнер с ракетой находился внутри полуприцепа и прикрывался металлическими раскрывающимися створками. Тягач оснащался четырехтактным 12-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 1 200 л. с. Прогнозируемые характеристики ТПУ представлены в таблице. Габариты на БСП и на полевой позиции, м 20,5x3,8x1,8 Габариты на марше, м 30 х 3,8 х 2,8 Масса ПУ с ракетой, т 80-90 Масса ПУ, т 70 Грузоподъемность ПУ, т 24 Средняя скорость движения, км/ч: - по шоссе около 60 - по пересеченной местности около 20 - по улучшенным фунтовым дорогам около 40 Запас хода, км 300 Расход топлива на 100 км пути, л 400 Время развертывания ТПУ на полевой позиции в положение максимальной защищенности и устойчивости, мин около 2 Время свертывания ТПУ и подготовки к маршу при смене полевой позиции (без учета времени подъезда тягача), мин около 5  Для обеспечения старта ракеты XMGM-134A американские конструкторы использовали т.н. "минометную" схему. Стартовые комплексы МБР "Midgetman" должны были представлять собой четырехосный тягач с трехосным полуприцепом, на котором в горизонтальном положении размещался, закрытый створками из специальной броневой стали, транспортно-пусковой контейнер, выполненный из органического волокна нового поколения. На испытаниях прототип мобильной пусковой установки - "Phoenix" показал скорость 48км/ч на пересеченной местности и до 97км/ч на шоссе. Силовая установка – дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 1200 л.с., трансмиссия - электрогидравлическая. При получении команды на запуск ракеты, тягач останавливался, сгружал полуприцеп с ТПК на землю и тянул его вперед. Благодаря наличию особого плугоподобного устройства полуприцеп самозакапывался, обеспечивая дополнительную защиту от поражающих факторов ядерного взрыва (см.схему). Далее створки полуприцепа открывались и транспортно-пусковой контейнер приводился в вертикальное положение. Твердотопливный газогенератор, размещенный в нижней части контейнера, при срабатывании выбрасывал ракету на высоту до 30м от верхнего среза ТПК, после чего включался маршевый двигатель первой ступени. Для уменьшения ошибки в определении координат стартовой позиции БГРК должен был снабжаться системами спутниковой навигации.  Ракета фиксировалась в транспортно-пусковом контейнере с помощью восьми рядов специальных полиуретановых плиток (см.фото), покрытых тефлоноподобным материалом. Они выполняли амортизирующе-обтюрирующие функции и автоматически снимались после выхода ракеты из контейнера. При испытательных пусках запуск ракеты осуществлялся из специального пускового контейнера, установленного на поверхности Земли в вертикальном положении. Однако в начале 1988 года в конгрессе США появились мнения о предпочтительности разработки БЖРК, поскольку ракета MX считалась уже отработанной. Многие конгрессмены, лоббирующие интересы ВМС, учитывая принятие на вооружение БРПЛ «Трайдент-2», заявляли о сомнительной эффективности ракетной системы «Миджитмэн» и критически оценивали одновременное развертывание двух типов наземных мобильных ракетных комплексов. Считалось нецелесообразным увеличение номенклатуры ракетных комплексов до пяти-шести типов, поскольку возрастали затраты на содержание и эксплуатацию вооружения СНС США. Кроме того, как показали дополнительные исследования, переход к полномасштабной разработке ПГРК потребует огромных финансовых затрат в расчете на одну боеголовку, тем более что ракета имела ограниченные энергетические возможности по переоснащению на разделяющуюся головную часть. В результате в 1989 году финансирование программы ОКР «Миджитмэн» было прекращено, в работах, связанных с ней, естественно, наступил перерыв, а часть кооперации распалась. Главным в принятии решения о приостановлении разработки ПГРК «Миджитмэн» оказался военно-политический фактор - это завершение процесса подготовки Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1). По мнению зарубежных аналитиков, вероятность его заключения была высокой и американцы намеревались «разменять идею на железо», то есть склонить Советский Союз к отказу от своих мобильных ракетных комплексов в качестве ответной меры на неразвертывание в Соединенных Штатах ракетной системы «Миджитмэн». Прогнозировалось также, что рано или поздно ВПР страны под благовидным предлогом откажется от ПГРК и БЖРК в пользу развития ПЛАРБ с БРПЛ «Трайдент-2». Вполне объяснимо, что в связи с подписанием 31 июля 1991 года Договора СНВ-15 президент США в своем обращении к нации 28 сентября 1991 года объявил о закрытии программы ОКР «Миджитмэн». Одновременно американское ВПР заявило, что создан значительный научно-технический задел, позволяющий возобновить полномасштабные испытания и приступить к развертыванию ракетной системы «Миджитмэн» с 1994 года, хотя реальная отработка основных систем ПГРК находилась на уровне 15-20 проц. Так, по программе летно-конструкторских испытаний планировалось провести 22 пуска ракет, в том числе с реальных маршрутов боевого патрулирования. Однако первый пробный пуск опытной ракеты по техническим причинам оказался неудачным.   В ходе бросковых испытаний были проверены лишь элементы системы «холодного» старта. Из-за отсутствия опытной ТПУ не проводились ресурсные и транспортные испытания агрегата с исследованиями поведения ракеты в условиях воздействия ударных и вибрационных нагрузок. Не удалось разработать формы и способы боевого применения ПГРК, систему организации боевого дежурства и управления ракетно-ядерным оружием на БСП и маршрутах боевого патрулирования, порядок рассредоточения и маневрирования, основы технического обслуживания и эксплуатации, маскировки, инженерной подготовки маршрутов боевого патрулирования, организации охраны и обороны ПГРК, а также другие виды всестороннего обеспечения. К реализации планов строительно-монтажных работ на БСП авиабаз МБР американские специалисты и не думали приступать.  Тем не менее военно-промышленный комплекс США за восемь лет реализации программы ОКР «Миджитмэн» в силу различных военно-политических причин не создал ПГРК, что однозначно подтверждается положениями Договора СНВ-1. Так, в «Меморандуме о договоренности об установлении исходных данных в связи с Договором между СССР и США о сокращении и ограничении СНВ» американская сторона заявила только прототип и две учебные модели ракеты «Миджитмэн» (без ТТХ), а фотографий этой МБР и ТПУ (в порядке взаимного обмена с советской стороной) не представила. Объекты по производству, ремонту, хранению, загрузке и развертыванию МБР не указала6. Кроме того, американцы добились, чтобы основные ограничительные и ликвидационные положения и процедуры в отношении боевых железнодорожных и подвижных грунтовых ракетных комплексов СССР (РФ) были включены в текст Договора и его приложений, хотя свою мобильную группировку МБР развивать не стали. В то же время советская (российская) сторона, делая односторонние уступки, заявила в Договоре СНВ-1 всю штатную группировку БЖРК и ПГРК «Тополь» и объекты инфраструктуры. Необходимо признать, что при наличии политической воли американского руководства и соответствующем финансировании работ создание и развертывание группировки ПГРК «Миджитмэн» было бы вполне реальным. Высокий уровень развития ракетостроения и тяжелого автомобилестроения в США сомнений не вызывает. Сравнительный анализ мобильных ракетных комплексов, находящихся на вооружении некоторых государств, показывает, что создаваемый ПГРК «Миджитмэн» имел достойные оперативно-стратегические характеристики по подготовке и проведению пусков ракет с БСП, оперативному рассредоточению и выполнению боевых задач с маршрутов боевого патрулирования, отличался достаточной защищенностью, живучестью, скрытностью действия и способностью к участию в ответных действиях. Кроме того следует добавить, что аналогом «Карлика» правильным было бы считать ПГРК «Курьер», а не системы типа «Тополь», «Тополь-М» или «Ярс». Источники информации:

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| рвсн |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Межконтинентальная баллистическая ракета M51 | ezup | МБР морского базирования | 0 | 11.06.2017 17:01 |

| Межконтинентальная баллистическая ракета XMGM-134A Midgetman | ezup | Стратегические | 0 | 23.12.2013 01:20 |

| Межконтинентальная баллистическая ракета M51 | ezup | Стратегические | 0 | 22.12.2013 23:33 |

| Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30F Minuteman-II | ezup | Стратегические | 0 | 22.12.2013 20:55 |

| Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30G Minuteman-3 | ezup | Стратегические | 0 | 22.12.2013 20:48 |

Линейный вид

Линейный вид