RUFOR.ORG

»

Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В предыдущей статье, посвященной структуре автобронетанковых войск РККА в 30-е годы и непосредственно перед войной, автор, разумеется, не мог опустить одного крайне спорного решения руководства РККА и страны, которое и по сегодняшний день вызывает много негатива у обсуждающих его любителей истории. Речь, разумеется, идет о принятом в феврале 1941 г. решении сформировать 21 мехкорпус, в дополнение к уже имеющимся 9, с тем чтобы довести их общую численность до 30.

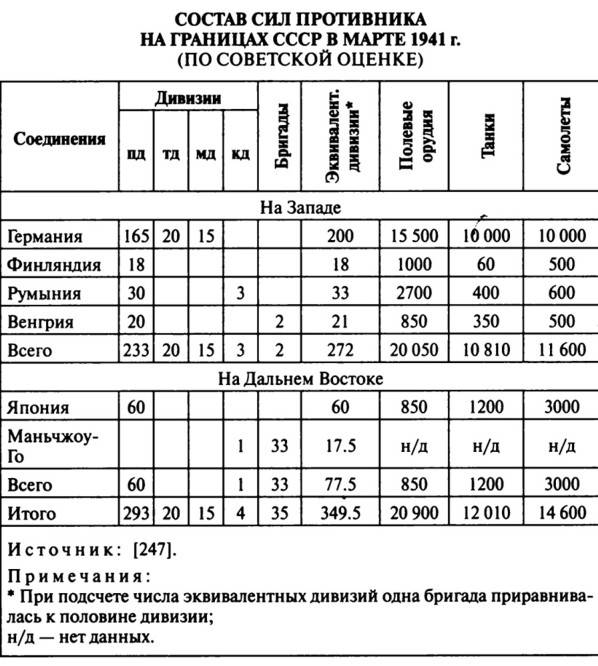

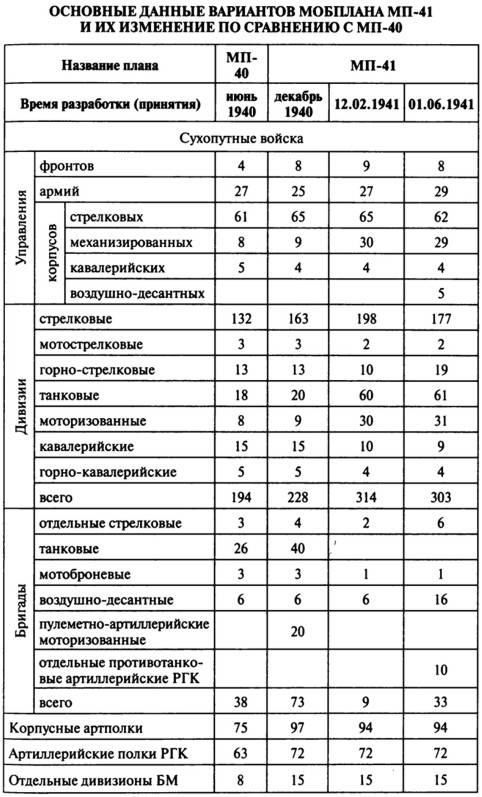

Дабы сразу же исключить любые недомолвки на эту тему, ответственно заявляю: автор настоящей статьи абсолютно уверен в том, что данное решение является ошибочным. Но давайте попытаемся разобраться вот в чем: могло ли руководство СССР, располагая той информацией, которой оно фактически обладало по состоянию на начало 1941 г., принять какое-то иное решение, и, если да, то какое? В комментариях к предыдущей статье автор с огромнейшим удивлением ознакомился с интереснейшими тезисами, высказанными уважаемыми читателями. Коротко их можно сформулировать так: 1. Решение о формировании дополнительных мехкорпусов является ярчайшим свидетельством абсолютной безграмотности в военном деле Народного комиссара обороны СССР Семена Константиновича Тимошенко и Начальника Генерального штаба Георгия Константиновича Жукова. 2. Совершенно очевидно, что промышленность СССР никак не могла обеспечить танками 30 мехкорпусов в приемлемые сроки – это не говоря уже о том, что подобным соединениям требовались не только танки, но еще и артиллерия, автомобили и многое другое. Так вместо того, чтобы сосредоточиться на создании мощнейших танковых войск, раз уж поставили себе такую задачу, Иосиф Виссарионович Сталин в конце 30-х годов не придумал ничего более умного, как строить гигантский флот в 15 линкоров и столько же тяжелых крейсеров. В общем, руководство РККА и СССР представляется эдакими мегаломаньяками – одним 32 тыс. танков подавай, второму – едва ли не первый по численности в мире флот, и все это, можно сказать, практически одновременно, да еще и накануне войны, к которой ни те, ни другие успеть совершенно не могли. Да и не были нужны в таком количестве. Проще всего разобраться с причинами, которые подвигли С.К. Тимошенко и Г.К. Жукова «желать странного», то есть стремиться получить дополнительные два десятка мехкорпусов, на которых в 1941 г. не было ни достаточного количества боевой техники, ни кадров. Для этого достаточно вспомнить о существовании 2-х документов. Первый из них называется «План стратегического развертывания Красной Армии», утвержденный в марте 1941 г. Хотя, строго говоря, такого документа не существует, потому что «План» представляет собой множество документов, которые, вместе с картами, приложениями и таблицами, по объему следует измерять в кубометрах. Но в нем содержится информация о вооруженных силах вероятных противников СССР, как их видело руководство РККА по имеющимся у него разведданным. Увы, качество этих разведданных… мягко говоря, оставляло желать много лучшего. Так, например, вооруженные силы одной только Германии оценивались в «225 пехотных, 20 танковых и 15 моторизованных дивизий, а всего до 260 дивизий, 20 000 полевых орудий всех калибров, 10 000 танков и до 15 000 самолетов, из них 9000–9500 боевых». На самом же деле, на тот момент (весна 1941 г.) вермахт располагал 191 дивизией, включая те, которые только находились в стадии развертывания. По танкам и артиллерии наши разведчики завысили реальную силу вермахта примерно вдвое, а по авиации – даже втрое. Например, тех же танков в вермахте даже не весной, а уже на 1 июня 1941 г. насчитывалось всего 5 162 ед. Кроме того, Генштаб РККА полагал, что в случае военного конфликта СССР придется воевать не с одной только Германией: если последняя и нападет, то не одна, а в союзе с Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией. Ни Г.К. Жуков, ни С.К. Тимошенко не ожидали, конечно, появления на государственной границе итальянских войск, но при этом они не исключали возможности войны на два фронта, с коалицией европейских держав на западе и с Японией и Манчжоу Го на востоке. Это суждение было совершенно логичным и здравым, но оно лишь усугубляло проблему ошибочных разведданных. Всего, по мнению военных, с запада и востока СССР могло одновременно угрожать до 332 дивизий, включая 293 пехотных, 20 танковых, 15 моторизованных и 4 кавалерийские и, кроме того, до 35 отдельных бригад.  Считая 3 бригады за дивизию, получаем (грубо) почти 344 дивизии! Причем речь идет не о полной численности вооруженных сил наших потенциальных противников, а только о той их части, которую они могли бы направить для войны с СССР. Предполагалось, например, что Германия из общей численности 260 дивизий сможет направить против СССР 200 дивизий, и т.д. Чем располагал СССР для парирования такого удара? Увы, наши силы значительно уступали угрожающей нам мощи – как ее видел Генштаб, разумеется. Как известно, численность вооруженных сил СССР определялась мобилизационными планами (МП). Так вот согласно МП-40, то есть мобплану, действующему в июне 1940 г. РККА, в случае войны, собиралась развернуть 194 дивизии (из них 18 – танковых) и 38 бригад. То есть, считая 3 бригады за дивизию, грубо 206 дивизий. И если бы мы составили МП-41 на основе предыдущего, то получилось бы, что на начало 1941 г. противник превосходил бы нас в численности дивизий почти в 1,67 раз! Повторимся – такое соотношение вытекало из завышенных данных генштаба о вооруженных силах наших врагов, вот только об этом тогда никто не знал. Первая итерация МП-41, принятая в декабре 1941 г., предполагала значительное увеличение соединений РККА: согласно ему, количество дивизий, которое следовало развернуть в случае войны, увеличивалось до 228, а бригад – до 73, что дает нам чуть более 252 дивизий, но, очевидно, что и этой величины было категорически недостаточно. Просто потому что и в этом случае РККА уступала по количеству дивизий одной только Германии – как тут можно было рассчитывать на противостояние целому конгломерату держав на западе и востоке? Ведь имея 344 счетные дивизии, вероятный противник все равно превосходил РККА более чем на 36,5%! И вот тогда-то и принимается следующий, второй вариант МП-41, который включал в себя формирование гигантского количества дополнительных мехкорпусов. Мы все считаем этот план чрезвычайно амбициозным, но давайте посмотрим на него беспристрастно. Согласно новому варианту МП-41 численность советских дивизий увеличивалась до 314, а вот бригад оставалось только 9, таким образом можно говорить о том, что численность счетных дивизий РККА достигала 317. Теперь разница с потенциальным противником была уже не такой большой и составляла всего 8,5%, но… Но нужно было ясно понимать, что равенство в численности (которого все-таки не было) не дает равенства в качестве, и это, по мнению автора настоящей статьи, в генштабе РККА не могли не понимать.  Дело в том, что 344 дивизии неприятеля, которые сосчитали наши разведчики по состоянию на начало 1941 г., были уже сформированы. А СССР свои счетные 317 дивизий еще только предстояло сформировать, расширение было буквально взрывным – фактически численность наших войск нужно было довести с 206 дивизий, которые планировались к развертыванию в 1940 г. (и на которые у нас не хватало ни кадров, ни вооружения, если не считать танков, конечно), до 317. Естественно, вновь образовываемые соединения не могли моментально обрести боеспособности. И даже если предположить, что случилось военно-техническое чудо, и РККА удалось в течение 1941 г. довести численность своих соединений до 317 полноценных дивизий – на сколько за это время увеличатся вооруженные силы Германии и Японии? Надо сказать, что наша доблестная разведка, например, в апреле 1941 г. докладывала (спецсообщение №660448сс), что помимо имеющихся на тот момент в Германии 286-296 дивизий (!) вермахт формирует дополнительно еще 40 (!!!). Правда имелась все же оговорка, что данные о вновь создаваемых дивизиях нуждаются в уточнении. Но в любом случае получалось, что с начала года численность ВС Германии выросла на 26-36 дивизий и еще несколько десятков находились в стадии формирования! Иными словами, руководство РККА и СССР видело ситуацию так, что по части численности вооруженных сил Страна Советов оказалась в догоняющих, и при этом шансы добиться не то, чтобы превосходства, но хотя бы равенства сил в ближайшие год-полтора выглядели достаточно иллюзорно. Чем можно было компенсировать численное отставание? Танки – это первое, что приходит на ум.  Просто потому, что СССР действительно и весьма серьезно вложился в танковую промышленность, это было то, что могло дать отдачу и быстро. Но… неужели нельзя было умерить аппетиты? Ведь СССР и так к 1941 г произвел танков, больше чем все остальные страны мира, вместе взятые. Всего, начиная с 1930 г., то есть за 10 лет наша страна построила 28 486 танков, хотя, конечно, многие из них уже выработали свой ресурс и не находились в строю. Тем не менее, по количеству танков РККА все еще опережала всех своих потенциальных неприятелей, так зачем же было строить так много еще? Ведь 30 мехкорпусов, при штате 1 031 танк требовали на свое оснащение 30 930 танков! Все это так, но при оценке решения об увеличении количества мехкорпусов следует принять во внимание 2 очень важных аспекта, довлевших над нашими генштабистами. Первое. Как неопровержимо показали бои в Испании, а затем – в Финляндии, время танков с противопульным бронированием закончилось. После того как пехотные соединения армий вероятных противников получили малокалиберные орудия ПТО, любые боевые действия такими танками должны были привести только к неоправданным их потерям. Иными словами, РККА действительно обладало огромным танковым парком, но он, увы, устарел. В то же время считалось, что та же Германия давно освоила производство танков с противоснарядной броней – вспомним общеизвестную историю о том, как немцы пытались произвести на советскую комиссию впечатление совершенством германского танкопрома, демонстрируя Т-3 и Т-4, а советские представители были крайне недовольны, считая, что настоящую современную технику от них секретят и скрывают.  Впрочем, у нас были и свои "секретики". "По нему стреляла половина 6-ой дивизии, а остановился он, когда у него кончилось горючее!" Второе – это, опять же, «замечательные» просчеты нашей разведки. Безусловно, наши агенты сильно завысили численность германских войск, но то, что они сообщали о производственных возможностях третьего рейха, воистину поражает воображение. И тут мы добираемся до второго документа, без которого понять решение о доведении численности мехкорпусов до 30 понять невозможно. Речь идет о «Спецсообщении Разведывательного Управления Генерального штаба Красной Армии о направлении развития вооруженных сил Германии и изменениях в их состоянии» от 11 марта 1941 г. Процитируем документ в части анализа германской танковой промышленности: «Суммарная производственная мощность 18 известных нам в настоящее время заводов Германии (включая Протекторат и Генерал-Губернаторство) определяется в 950—1000 танков в месяц. Имея в виду возможность быстрого развертывания танкового производства на базе существующих автотракторных заводов (до 15—20 заводов), а также увеличение выпуска танков на заводах с налаженным производством их, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18—20 тысяч танков в год. При условии использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 10 000 танков в год». Иными словами, доблестные наши штирлицы оценили потенциал германского производства танков от 11 400 до 30 000 машин в год! То есть, по данным нашей разведки, получалось следующее: на начало 1941 г. вермахт и СС располагали 10 000 танков, а к концу года Германии ничего не стоило довести их количество до 21 400 – 22 000 единиц – и это при условии, что военно-промышленный комплекс Гитлера вообще не приложит никаких усилий для расширения, а ограничится только текущими возможностями существующих танковых заводов! Если же Германия использует все доступные ей ресурсы, то количество танков на начало 1942 г. могло достигнуть 40 000 (!!!) единиц. И ведь речь идет только о Германии, а у нее были союзники…  Вероятно, немцы были бы крайне удивлены такой оценкой Тут можно спросить – откуда у нашего руководства столь потрясающая наивность, откуда вера в такое немыслимое количество танков, которое якобы могла произвести Германия? Но, собственно, а много ли было в этом наивного? Конечно, сегодня мы знаем, что реальные возможности немецкого ВПК были значительно скромнее, цифры фактического производства танков и штурмовых орудий за 1941 г. различны, но практически нигде не превосходят 4 тыс. машин. Вот только как могли догадаться об этом в СССР? Довоенное танковое производство в СССР достигло пика в 1936 г., когда было выпущено 4 804 танка, на 1941 г планировался выпуск более 5 тыс. этих боевых машин. В то же время, крайне глупо было бы недооценивать мощнейшую германскую промышленность – следовало ожидать, что она как минимум ни в чем не уступит советской, а быть может ее и превзойдет. Но в дополнение к собственно немецким производствам Гитлер получил чешскую «Шкоду», а теперь еще и промышленность Франции… Иными словами, имеющиеся в распоряжении руководителей СССР знания никак не позволяли выявить грубейшую ошибку советской разведки в оценке количества германских танков и возможностей немецкого производства. Их можно было бы счесть несколько завышенными, но эмпирически оценить возможности германского танкопрома в 12-15 тыс. танков в год с учетом чешских и французских заводов было вполне можно. И опять же – в таком выводе можно было усомниться, если точно знать, что на начало 1941 г. вооруженные силы Германии располагали примерно 5 тыс. танков, но мы-то были уверены, что их вдвое больше… Нам остается только признать, что благодаря «замечательной» картинке, которую давало наше разведуправление, формирование 30 мехкорпусов с почти 31 тыс. танков в их составе не выглядит избыточным. Как ни странно, но скорее уж тут следует говорить о разумной достаточности. Но ведь реализация подобных планов была далеко за пределами отечественной промышленности! Почему это не было ни для кого очевидно? Тут-то и начинаются многочисленные упреки в адрес Г.К. Жукова, а на попытки как-то оправдать его действия («может, не знал?») обычно следует уничижительное: «Начальник Генерального штаба – и не знал? Ха!». На самом деле, по прошествии многих десятилетий с тех времен личность Георгия Константиновича Жукова представляется крайне противоречивой. В годы СССР его часто изображали беспорочным гениальным военачальником, после развала великой страны, наоборот, мешали с грязью. Но реальный Г.К. Жуков в равной мере беспредельно далек и от образа «светлого эльфийского рыцаря» и от «окровавленного мясника-орка». Оценивать Георгия Константиновича как военачальника так же очень нелегко, потому что он не подходит под «черно-белые» определения, к которым, увы, так часто тяготеет читающая публика. В целом же эта историческая фигура чрезвычайно сложна, и чтобы хоть сколько-то разобраться в ней, следует предпринять полноценное историческое исследование, для которого в этой статье нет ни времени, ни места. Безусловно, образованием Георгий Константинович не вышел, но и нельзя сказать, чтобы он был совершенно темным. Вечерние курсы, которые он посещал, обучаясь на скорняжных дел мастера, и которые позволили ему сдать на аттестат за полный курс городского училища – это, конечно, не гимназия, но все же. В Первую мировую, попав в армию, Г.К. Жуков проходит обучение на кавалерийского унтер-офицера. В дальнейшем, уже при советской власти, в 1920 г закончил Рязанские кавалерийские курсы, затем, в 1924-25 гг. проходил обучение в Высшей кавалерийской школе. Это были, опять же, курсы усовершенствования командного состава, но тем не менее. В 1929 году окончил курсы высшего начальствующего состава РККА. Все это, конечно, не классическое военное образование, но у многих командиров не было и этого. Г.К. Жуков, конечно, допустил ошибку, настаивая на формировании дополнительных мехкорпусов. И, прямо скажем, в 1941 г. Георгий Константинович далеко не в полной мере соответствовал должности начальника Генерального штаба РККА. Но нужно понимать, что для того времени, увы, это была более чем естественная ситуация. Увы, но ни «старая гвардия» в лице М.Н. Тухачевского, ни К.Е. Ворошилов не смогли создать структуру эффективного управления РККА, а у С.К. Тимошенко банально не оставалось на это времени. В итоге Г.К. Жуков оказался ровно в той же ситуации, что и множество других высших командиров РККА – будучи, безусловно, талантливыми офицером, он получил назначение, до которого банально не успел дорасти. Давайте вспомним карьеру Георгия Константиновича. В 1933г. он получил под свое командование 4-ую кавалерийскую дивизию, с 1937 г. – кавалерийский корпус, с 1938 г. – заместитель командующего ЗапОВО. Но уже в 1939 г. он принимает командование 57-ым армейским корпусом, ведущим бои на Халхин-Голе. Можно по-разному оценивать те или иные решения Г.К. Жукова на этом посту, но факт остается фактом – японские войска потерпели сокрушительное поражение.  Г.К. Жуков с бойцами в районе Халхин-Гола Иными словами, можно говорить о том, что в 1939 г. Георгий Константинович продемонстрировал свою состоятельность как командир корпуса, и даже несколько больше, потому что он вполне успешно руководил армейской группой, которая была развернута на базе 57-го корпуса. Но все же нужно понимать, что речь идет о руководстве несколькими десятками тысяч человек – и только. Следующий свой пост Г.К. Жуков получает 7 июня 1940 г. – он становится командующим войсками Киевского особого округа. Но у него, в сущности, совершенно нет времени на вхождение в должность, потому что практически тут же (в том же месяце) необходимо было готовить войска КОВО к походу, в ходе которого Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР. А вслед за этим на новоиспеченного командующего обрушился чудовищный вал вопросов – нужно было срочно совершенствовать боевую подготовку (которая по факту «Зимней войны» находилась на катастрофически низком уровне), «осваивать» новые территории на фоне реорганизации РККА под руководством С.К. Тимошенко и т.д. Но в январе 1941 г. Г.К. Жуков участвует в стратегических играх, и 14 января 1941 г. он занимает должность начальника Генерального штаба РККА. Иными словами, к моменту начала формирования двух десятков новых механизированных корпусов, Георгий Константинович занимает пост начальника Генштаба аж целый месяц. Много ли он мог узнать за этот месяц о состоянии военно-промышленного комплекса СССР? Не будем забывать, что ему, вообще-то, приходилось параллельно решать множество вопросов, связанных как с текущей деятельностью, так и с реформированием РККА. Кроме того, нужно помнить и о секретности в СССР – до любого должностного лица информация доводилась обычно, «в части, касающейся», и не более того. Иными словами, можно смело утверждать, что до вступления в должность начштаба Г.К. Жуков не имел никаких данных о возможностях ВПК СССР, и неизвестно, к каким данным он получил допуск впоследствии. Современному управленцу, приходящему на предприятие, обычно дается месяц, а то и два для того, чтобы просто войти в курс дел, в это время с него не спрашивают особо, зачастую довольствуясь лишь уровнем работы службы, который сложился до прихода нового руководителя. Так речь идет о предприятиях численностью в тысячи человек, а у Г.К. Жукова была «организация» в миллионы людей, и никто никаких «периодов вхождения» ему не давал. Иными словами, сейчас многим почему-то кажется, что если человека произвели в начальники штаба, то последний тут же, по мановению волшебной палочки, овладевает всеми премудростями, которые ему положено знать, и немедленно начинает на 100% соответствовать своей должности. Но это, конечно же, совершенно не так. Еще нельзя исключать и возможное влияние знаменитой пословицы: «Много хочешь – мало получишь. Но это не повод мало хотеть, и ничего не получить». Иными словами, если военным требуется некоторое количество военной техники – они должны его требовать. А если ВПК неспособен ее произвести, то это уже дело производственников – объяснять руководству страны свои возможности. Ну, а дело руководства страны — выдать промышленности повышенных социалистических обязательство по первое число, после чего утвердить более-менее реалистичные планы. В промышленности СССР не наблюдалось безгласных овечек, которых легко было обидеть грубым военным – они вполне могли постоять за себя, и нередко сами навязывали вооруженным силам страны свою волю («берите, что дают, а то и этого не получите!»). Иными словами, Г.К. Жуков, вообще говоря, мог сознательно игнорировать возможности ВПК, и, как ни странно, такой подход начштаба тоже имел право на жизнь. Но тут возникают два других вопроса, и первый из них таков: ну ладно, допустим, руководство РККА не рассчитало, или же потребовало вооружения с большим запасом. Но почему тогда руководство страны, которое уж точно должно было понимать возможности отечественной промышленности, приняло невозможные требования военных и утвердило их? И второй вопрос: хорошо, допустим, нарком обороны и начальник Генштаба не вполне хорошо представляли себя возможности отечественной промышленности, либо сознательно требовали лишнего, с тем чтобы получить возможный максимум. Но они же должны были понимать, что прямо сейчас еще 16 тыс. танков им на комплектование мехкорпусов точно никто не даст. Зачем же было немедленно менять штаты, разрушать уже более-менее слаженные соединения, дробя их по вновь образованным мехкорпусам, укомплектовать которые все равно было невозможно в 1941 г.? Ну ладно, если войны не случится до 1942 или даже 1943 г., а если она грянет в 1941-ом? Но для того, чтобы наиболее полно ответить на эти вопросы, нам следует оставить на время историю формирования танковых войск и пристальнее рассмотреть состояние кораблестроительных программ предвоенного СССР. Продолжение следует… Автор:Андрей из Челябинска |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 07.06.2019 21:31 |

| Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной. Флот | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 07.06.2019 21:30 |

| Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной. Флот | ezup | Исторические взгляды на развитие страны | 0 | 16.04.2019 17:25 |

| Семь лучших танков Великой Отечественной войны | ezup | Танки | 0 | 03.05.2016 10:56 |

| Особенности действий артиллерийских подразделений в период Великой Отечественной войны | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 26.04.2013 09:45 |

Линейный вид

Линейный вид