RUFOR.ORG

»

Подводные лодки проекта 941 «Акула»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

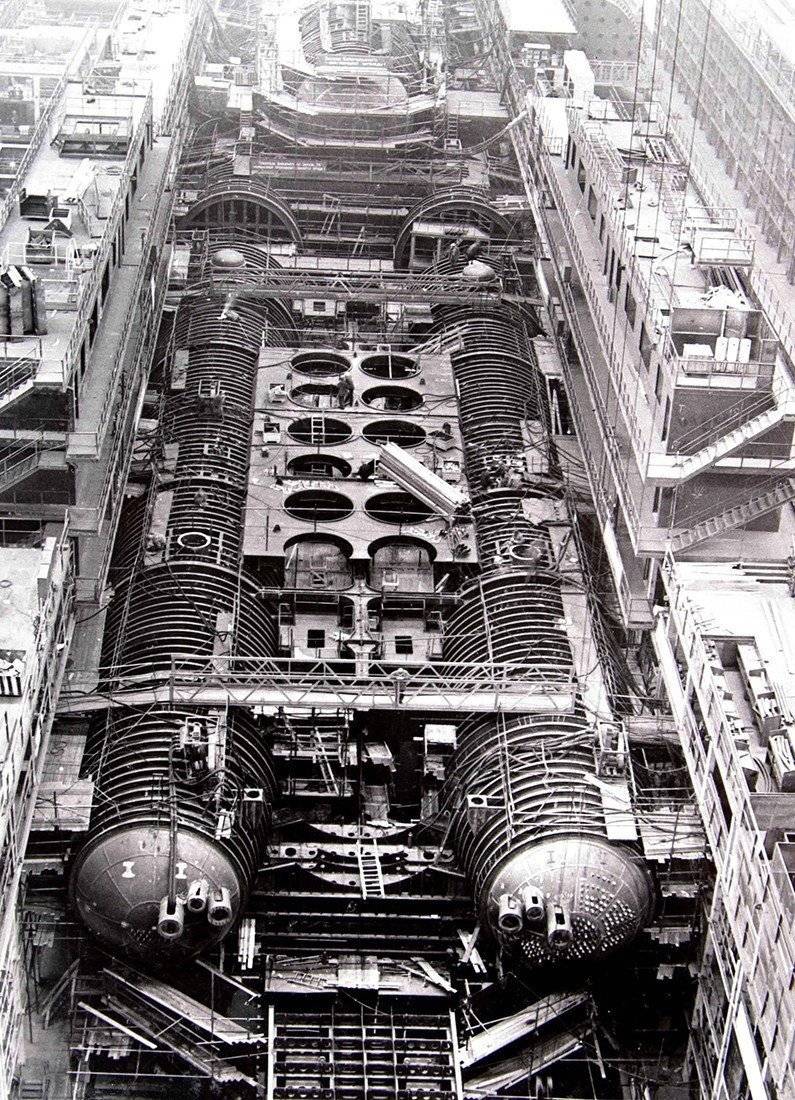

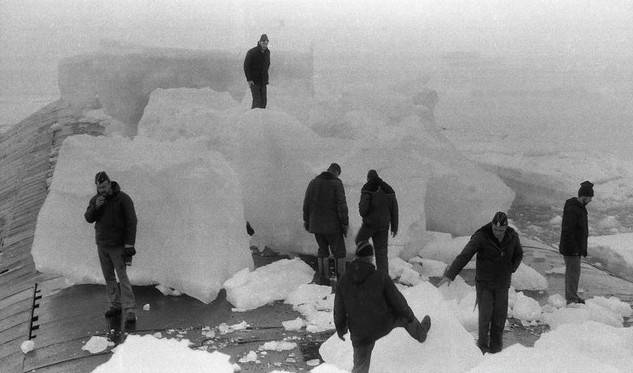

Тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по классификации НАТО) — самые большие в мире атомные подводные лодки. Проект разработан в ЦКБМТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Задание на разработку было выдано в декабре 1972 года. История Тактико-техническое задание на проектирование было выдано в декабре 1972 года, главным конструктором проекта был назначен С. Н. Ковалёв. Новый тип подводных крейсеров позиционировался как ответ на строительство США ПЛАРБ типа «Огайо» (первые лодки обоих проектов были заложены практически одновременно в 1976 году). Размеры нового корабля обуславливались габаритами новых твердотопливных трёхступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 (РСМ-52), которыми планировалось вооружить лодку. По сравнению с ракетами «Трайдент-I», которыми оснащались американские «Огайо», ракета Р-39 обладала лучшими характеристиками дальности полёта, забрасываемой массы и имела 10 блоков против 8 у «Трайдента». Однако, при этом Р-39 оказалась почти вдвое длиннее и втрое тяжелее американского аналога. Для размещения столь больших ракет стандартная схема компоновки РПКСН не подошла. 19 декабря 1973 года правительством было принято решение о начале работ по проектированию и строительству стратегических ракетоносцев нового поколения. Первая лодка этого типа ТК-208 (что означает «тяжелый крейсер») была заложена на предприятии «Севмаш» в июне 1976 года, спуск на воду состоялся 23 сентября 1980 года. Перед спуском в носовой части ниже ватерлинии на борт подлодки было нанесено изображение акулы, позднее нашивки с акулой появились и на форме экипажа.. Несмотря на более поздний запуск проекта, головной крейсер вышел на морские испытания на месяц раньше американской «Огайо» (4 июля 1981 года). ТК-208 вступил в строй 12 декабря 1981 года. Всего с 1981 по 1989 год было спущено на воду и введено в строй 6 лодок типа «Акула». Планировавшийся седьмой корабль так и не был заложен; для него готовились корпусные конструкции (см. ниже). Строительство «9-этажных» подводных лодок обеспечивало заказами более 1000 предприятий Советского Союза. Только на «Севмаше» 1219 человек, участвовавших в создании этого уникального корабля, получили правительственные награды. Впервые о создании серии «Акула» заявил Леонид Брежнев на XXVI съезде КПСС, сообщив: Американцами создана новая подводная лодка «Огайо» с ракетами «Трайдент-I». Аналогичная система — «Тайфун» имеется и у нас. Брежнев специально назвал «Акулу» «Тайфуном», чтобы ввести противников по холодной войне в заблуждение. Для обеспечения перезарядки ракетами и торпедами в 1986 году был построен дизель-электрический транспорт-ракетовоз «Александр Брыкин» проекта 11570 с полным водоизмещением 16 000 т, он принимал на борт до 16 БРПЛ. В 1987 году ТК-12 «Симбирск» осуществил длительный высокоширотный поход в Арктику с неоднократной заменой экипажей. 27 сентября 1991 года во время учебного пуска в Белом море на ТК-17 «Архангельск» в шахте взорвалась и сгорела учебная ракета. Взрывом была сорвана крышка шахты, а боевая часть ракеты — выброшена в море. Во время инцидента экипаж не пострадал; лодка была вынуждена встать на небольшой ремонт. В 1998 году на Северном флоте прошли испытания, в ходе которых был произведён «одновременный» пуск 20 ракет Р-39. Конструкция Энергетическая установка выполнена в виде двух независимых эшелонов, расположенных в разных прочных корпусах. Реакторы оснащены системой автоматического гашения при потере электроснабжения и импульсной аппаратурой для контроля состояния реакторов. При проектировании в ТТЗ включался пункт о необходимости обеспечения безопасного радиуса, для этого были разработаны и проверены экспериментами в опытных отсеках методы расчёта динамической прочности сложных узлов корпуса (крепление модулей, всплывающих камер и контейнеров, межкорпусные связи). Для постройки «Акул» на «Севмаше» был специально возведён новый цех № 55 — самый большой крытый эллинг в мире. Корабли обладают большим запасом плавучести — более 40 %. В погруженном состоянии ровно половина водоизмещения приходится на балластную воду, за что лодки получили на флоте неофициальное название «водовоз»., а в конкурирующем КБ «Малахит» — «победа техники над здравым смыслом». Одной из причин такого решения являлось требование к разработчикам обеспечить наименьшую осадку корабля для возможности использования существующих пирсов и ремонтных баз. Также, именно большой запас плавучести, вкупе с прочной рубкой, позволяет лодке проламывать лёд толщиной до 2,5 метров, что впервые позволило вести боевое дежурство в высоких широтах вплоть до северного полюса. Корпус Особенностью конструкции лодки является наличие внутри лёгкого корпуса пяти обитаемых прочных корпусов. Два из них являются основными, имеют максимальный диаметр 10 м и расположены параллельно друг другу, по принципу катамарана. В передней части корабля, между главными прочными корпусами, расположены ракетные шахты, которые впервые были размещены впереди рубки. Кроме того, имеются три отдельных герметичных отсека: торпедный отсек, отсек модуля управления с центральным постом и кормовой механический отсек. Вынос и размещение трёх отсеков в пространство между основными корпусами позволило повысить пожаробезопасность и живучесть лодки. По мнению генерального конструктора С. Н. Ковалева То, что произошло на «Курске» (проект 949А), на 941 проекте таких катастрофических последствий иметь не могло. На «Акуле» торпедный отсек выполнен в виде отдельного модуля. И взрыв торпеды не привел бы к разрушению нескольких носовых отсеков и гибели всего экипажа. Оба главных прочных корпуса соединены между собой тремя переходами через промежуточные прочные отсеки-капсулы: в носу, в центре и в корме. Общее число водонепроницаемых отсеков лодки — 19. Две всплывающие спасательные камеры, рассчитанные на весь экипаж, размещены у основания рубки под ограждением выдвижных устройств. Прочные корпусы изготовлены из титановых сплавов, лёгкий — стальной, покрыт нерезонансным противолокационным и звукоизолирующим резиновым покрытием общим весом 800 т . По мнению американских специалистов, звукоизолирующими покрытиями снабжены и прочные корпуса лодки. Корабль получил развитое крестообразное кормовое оперение с горизонтальными рулями, размещёнными непосредственно за винтами. Передние горизонтальные рули выполнены убирающимися. Для того, чтобы лодки были способны нести дежурства в высоких широтах, ограждение рубки выполнено очень прочным, способным проламывать лёд толщиной 2-2,5 м (зимой толщина льда в Северном ледовитом океане варьирует от 1,2 до 2 м, а в некоторых местах достигает 2,5 м). Снизу поверхность льда покрыта наростами в виде сосулек или сталактитов значительных размеров. При всплытии подводный крейсер, убрав носовые рули, медленно прижимается к ледяному потолку специально приспособленным для этого носом и рубкой, после чего резко продуваются цистерны главного балласта. Силовая установка Главная ядерная энергетическая установка спроектирована по блочному принципу и включает в себя два водо-водяных реактора на тепловых нейтронах ОК-650 с тепловой мощностью по 190 МВт и мощностью на валу — 2×50 000 л. с., а также две паротурбинные установки, расположенные по одной в обоих прочных корпусах, что значительно повышает живучесть лодки. Применение двухкаскадной системы резинокордной пневматической амортизации и блочной компоновки механизмов и оборудования позволило значительно улучшить виброизоляцию агрегатов и, тем самым, снизить шумность лодки. В качестве движителей используются два низкооборотных малошумных семилопастных гребных винта фиксированного шага. Для уменьшения уровня шума винты установлены в кольцевых обтекателях (фенестронах). На лодке имеются резервные средства движения — два электродвигателя постоянного тока по 190 кВт. Для маневрирования в стеснённых условиях имеется подруливающее устройство в виде двух откидных колонок с электродвигателями по 750 кВт и поворотными гребными винтами. Подруливающие устройства размещены в носовой и кормовой частях корабля. Обитаемость Экипаж размещён в условиях повышенной комфортности. На лодке имеются салон для отдыха, спортзал, плавательный бассейн размером 4×2 м и глубиной 2 м, заполняемый пресной или солёной забортной водой с возможностью подогрева, солярий, обшитая дубовыми досками сауна, «живой уголок». Рядовой состав размещается в маломестных кубриках, командный состав — в двух- и четырёхместных каютах с умывальниками, телевизорами и системой кондиционирования. Есть две кают-компании: одна — для офицеров, другая — для мичманов и матросов. Моряки называют «Акулу» «плавучим „Хилтоном"». Вооружение Основное вооружение — ракетный комплекс Д-19 с 20-ю трёхступенчатыми твердотопливными баллистическими ракетами Р-39 «Вариант». Эти ракеты обладают наибольшей стартовой массой (вместе с пусковым контейнером — 90 т) и длиной (17,1 м) из принятых на вооружение БРПЛ. Боевая дальность ракет — 8300 км, боевая часть — разделяющаяся: 10 боеголовок с индивидуальным наведением по 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая. Из-за больших габаритов Р-39 лодки проекта «Акула» были единственными носителями этих ракет. Конструкция ракетного комплекса Д-19 испытывались на специально переоборудованной по проекту 619 дизельной субмарине К-153, но на ней смогли разместить только одну шахту для Р-39 и ограничились семью запусками бросковых макетов. Старт всего боекомплекта ракет «Акулы» может быть осуществлён одним залпом с малым интервалом между стартом отдельных ракет. Запуск возможен как из надводного, так и из подводного положений на глубинах до 55 м и без ограничений по погодным условиям. Благодаря амортизационно ракетно-стартовой системе АРСС старт ракеты осуществляется из сухой шахты с помощью порохового аккумулятора давления, что позволяет уменьшить интервал между запусками и уровень предстартового шума. Одна из особенностей комплекса — с помощью АРСС ракеты подвешиваются у горловины шахты. При проектировании предусматривалось размещение боекомплекта из 24 ракет, но, по решению главнокомандующего ВМФ СССР адмирала С. Г. Горшкова, их число было сокращено до 20. В 1986 году было принято постановление правительства о разработке усовершенствованного варианта ракеты — Р-39УТТХ «Барк». В новой модификации планировалось увеличение дальности стрельбы до 10 000 км и реализация системы прохождения через лёд. Перевооружение ракетоносцев планировалось проводить до 2003 года — срока истечения гарантийного ресурса произведённых ракет Р-39. В 1998 году после третьего неудачного пуска Министерство обороны решило прекратить работы над готовым на 73 % комплексом. Разработать другую твердотопливную БРПЛ «Булава» поручили Московскому институту теплотехники, разработчику «сухопутной» МБР «Тополь-М». (см. ниже) Кроме стратегического вооружения, на лодке установлено 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, предназначенных для стрельбы торпедами и ракето-торпедами, а также для постановки минных заграждений. Противовоздушная оборона обеспечивается восемью комплектами ПЗРК «Игла-1». Ракетоносцы проекта «Акула» оснащаются следующим радиоэлектронным вооружением: У ВМС США находится на вооружении только одна серия стратегических лодок — «Огайо», относящаяся к третьему поколению (построено 18, из них 4 впоследствии переоборудованы под крылатые ракеты «Томагавк»). Первые АПЛ этой серии вступали в строй одновременно с «Акулами». За счёт заложенной в «Огайо» возможности последовательной модернизации (в том числе и шахтами с запасом места и со сменными стаканами) на них используется один тип баллистических ракет — Trident II D-5 вместо первоначальных Trident I С-4. По количеству ракет и числу РГЧ «Огайо» превосходят и советские «Акулы», и российские «Бореи». Следует отметить, что «Огайо», в отличие от российских подводных лодок, предназначены для боевых дежурств в открытом океане в сравнительно тёплых широтах, тогда как российские субмарины часто дежурят в Арктике, находясь при этом на относительном мелководье шельфа и вдобавок под слоем льда, что оказывает существенное влияние на конструкцию лодок. В частности, для «Акул» забортная температура выше +10 °C может послужить причиной существенных механических проблем. У подводников ВМС США плавание на мелководье под льдами Арктики считается очень рискованным. Предшественники «Акул» — подводные лодки проектов 667А, 670, 675 и их модификации, из-за повышенной шумности были прозваны американскими военными «ревущими коровами», районы их боевых дежурств находились у берегов США — в зоне действия мощных противолодочных сое*динений, к тому же им приходилось преодолевать противолодоч*ный рубеж НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией. В СССР и России основную часть ядерной триады составляют наземные РВСН. По оценке генерал-лейтенанта РВСН Льва Волкова: Не имеет смысла вложение средств в стационарные пусковые установки РВСН. При достигнутой точности на ракетах США «Трайдент-II» и «МХ» наши ракеты поражаются одним блоком с вероятностью, близкой к единице. Это значит, что стационарные ПУ усиливают лишь потенциал упреждающего удара и не могут служить надежным средством сдерживания. После принятия в боевой состав ВМФ СССР подводных лодок стратегического назначения типа «Акула» США согласились с подписанием предложенного им договора ОСВ-2, также США выделили средства по программе «Совместного уменьшения угрозы» на утилизацию половины «Акул» с одновременным продлением срока службы их американских «ровесниц» до 2023—2026 годов. 3—4 декабря 1997 года в Баренцевом море при утилизации ракет по договору СНВ-1 методом отстрела с борта АПЛ «Акула» произошёл инцидент: в то время, как с борта российского судна за отстрелом наблюдала делегация США, многоцелевая АПЛ типа «Лос-Анджелес» совершала манёвры около АПЛ «Акула», приближаясь на расстояние до 4 км. Лодка ВМС США покинула район стрельб после предупредительного подрыва двух глубинных бомб. Начальник оперативного Управления Северного флота В. Лебедько в 1982 году после перехода на ТК-208 так охарактеризовал «Акулу»: Если эту лодку выставить в Москве где-нибудь рядом с Царь-Пушкой, то, смотря на нее, человечество осознанно и добровольно навсегда откажется вести какие-либо войны Цитата из новостного выпуска ЦКБ МТ «Рубин» по случаю 25-летия вступления в строй первого тяжёлого крейсера: Вступление в строй ВМФ СССР тяжёлых атомных подводных крейсеров стратегического назначения во многом предопределило завершение мирового политического противостояния и прекращение холодной войны на море.

Представители Первая лодка этого типа, ТК-208, была заложена на предприятии «Севмаш» в июне 1976 года и вступила в строй в декабре 1981 года, практически одновременно с аналогичной ПЛАРБ ВМС США типа «Огайо». Первоначально планировалось построить 7 лодок этого проекта, однако по договору ОСВ-1 серию ограничили шестью кораблями (седьмой корабль серии — ТК-210 был разобран на стапеле).

Все 6 построенные ТРПКСН базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья) в 45 км от границы с Норвегией. В соответствии с договором об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2, ввиду отсутствия средств на поддержание лодок в боеспособном состоянии (на один тяжёлый крейсер — 300 млн рублей в год, на 667БДРМ — 180 млн руб) и в связи с прекращением производства ракет Р-39, являющихся основным вооружением «Акул», было принято решение утилизировать три из шести построенных кораблей проекта, а седьмой корабль, ТК-210, не достраивать вовсе. В качестве одного из вариантов мирного применения этих гигантских субмарин рассматривалось переоборудование их в подводные транспорты для снабжения Норильска или в танкеры, однако эти проекты реализованы не были. Процесс утилизации проходил следующим образом: из двух реакторов выгружалось отработавшее ядерное топливо, затем демонтировалось оборудование. После этого лодка переводилась в сухой док, где из неё, вместе со смежными, вырезались объединённые в блок реакторные отсеки, которые затем герметизировались. После этого они спускались на воду и переводились в пункт длительного хранения в губе Сайда в Мурманской области. Водоизмещение блока — более 8000 тонн, для транспортировки он оборудовался буксирными и аварийными устройствами, а также сигнальными огнями. Стоимость утилизации одного крейсера составляла около $10 млн, из них $2 млн выделялось из бюджета России, остальное — средства, предоставленные США и Канадой. В 1996 году крейсер выведен из боевого состава ВМФ в резерв, в 1997 году планировалась перегрузка активных зон реакторов. В 1999 году отправлен в Северодвинск на утилизацию. В 2003 году выгружено отработавшее ядерное топливо. Трехмесячная выгрузка стала «горячим испытанием» для нового комплекса береговой базы выгрузки завода «Звёздочка». Ранее подобные операции проводили военные, и топливо с АПЛ сначала попадало на плавтехбазу класса «Малина». 2005 году — разрезан корпус и спущен на воду реакторный блок. 2 августа 2007 года реакторный блок двумя буксирами: «Евгений Егоров» и «Константин Коробцов», был отправлен в пункт длительного хранения, расположенный в губе Сайда. В 1997 году корабль был исключён из состава ВМФ. В ноябре 2001 года исключёному из состава ВМФ крейсеру планировалось присвоить имя «Симбирск», планировалось взятие шефства администрацией города Ульяновска. В 2004 году с министерством обороны США заключён контракт на утилизацию ТК-12. 13 июля 2005 года корабль был доставлен в Северодвинск для утилизации в рамках российско-американской программы «Совместного уменьшения угрозы», предусматривающей содействие странам бывшего СССР в уничтожении оружия массового поражения по договору СНВ-1 и также известной как «инициатива Нанна — Лугара». В Северодвинске 23 августа состоялась официальная передача гражданскому экипажу Севмаша. Для выгрузки отработавшего топлива были восстановлены системы живучести корабля. В апреле 2006 года начата, а 23 июня того же года успешно завершена выгрузка отработавшего ядерного топлива из обоих реакторов. 21 ноября 2006 года корабль был заведён в док-камеру ФГУАП «Звёздочка» для окончательной разделки. 30 августа 2007 года на судоверфи «Звёздочка», во время работ по разрезке корпуса в носовой части, произошло возгорание изоляции. По словам представителя пресс-службы: площадь возгорания составила 15 м². На тушение потребовалось 6 минут. Люди и техника не пострадали. Последствия происшествия были устранены в течение получаса. Возникновение было связано с технологическими особенностями: разделка ведётся огненной резкой, а полная очистка от изоляционных материалов в труднодоступных местах «нереальна». В 1997 году крейсер выведен из боевого состава ВМФ в резерв, в 1998 году исключён из состава ВМФ. 15 июня 2007 года подписан контракт о утилизации на ФГУП «Звёздочка». 21 июля 2007 года крейсер прибыл на завод для утилизации. 4 июля 2008 года поставлен в док-камеру завода «Звёздочка» для утилизации. Утилизация проведена в рамках программы Глобального партнёрства, на средства США и Канады. По состоянию на 2007 год один корабль проекта 941 (ТК-202) утилизирован. ТК-12 «Симбирск» и ТК-13 выведены из боевого состава российского флота и находятся на утилизации. В связи с хроническим отсутствием финансирования, в 1990-е годы планировался вывод из строя всех единиц, однако, с появлением финансовых возможностей и пересмотром военной доктрины оставшиеся корабли (ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь») прошли поддерживающий ремонт в 1999—2002 годах. ТК-208 «Дмитрий Донской» прошёл капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941УМ в 1990—2002 годах и с декабря 2003 года используется в рамках программы испытаний новейшей российской БРПЛ «Булава». При испытании «Булавы» было принято решение отказаться от ранее используемой процедуры испытаний: Сегодня Балаклавы у нас уже нет. Опытную подводную лодку строить дорого. Наземный стенд под Северодвинском не в лучшем состоянии. И под новый ракетный комплекс его надо приспосабливать, отстраивать заново. Поэтому с нашей подачи было принято довольно смелое – с точки зрения конструкторов – оправданное решение: все испытания баллистической ракеты (БР) «Булава» проводить с переоборудованной головной подводной лодки проекта 941У «Тайфун». 18-я дивизия подводных лодок, в которую входили все «Акулы», была сокращена. По состоянию на февраль 2008 года в её состав входили, находящиеся в резерве после выработки рабочего ресурса ракет «главного калибра», ТК-17 «Архангельск» (последнее боевое дежурство — с октября 2004 года по январь 2005 года) и ТК-20 «Северсталь» (последнее боевое дежурство — 2002 год), а также переоборудованный для испытательных целей ТК-208 «Дмитрий Донской». ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» более трёх лет находились в ожидании решения на утилизацию или перевооружение на новые БРПЛ, пока в августе 2007 года главком ВМФ адмирал флота В. В. Масорин не сообщил, что до 2015 года не предусматривается модернизация АПЛ «Акула» под ракетный комплекс «Булава-М». 7 мая 2010 года главнокомандующий ВМФ Владимир Высоцкий заявил, что две атомные подлодки проекта «Акула» будут находиться в составе российского военно-морского флота до 2019 года в боевом состоянии. В то же время пока ещё не принято решение о судьбе подводных лодок, в частности, не решен вопрос о сроках возможной модернизации. Однако модернизационные возможности у подводных лодок этого типа очень большие — отметил Высоцкий. Рассматривается вариант переоборудования их для размещения крылатых ракет по аналогии с перевооружением ВМС США подводных лодок типа «Огайо». 28 сентября 2011 года было опубликовано заявление Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с которым, «Тайфуны», как не укладывающиеся в договорные лимиты СНВ-3 и избыточно дорогие в сравнении с новыми ракетоносцами класса «Борей», планируется списать и разделать на металл до 2014 года. Варианты переоборудования трёх оставшихся кораблей в транспортные подлодки по проекту ЦКБМТ «Рубин» или подлодки-арсеналы крылатых ракет отвергнуты по причине чрезмерной дороговизны работ и эксплуатации.. На совещании в Северодвинске вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил что Россия решила временно отказаться от утилизации стратегических АПЛ третьего поколения, находящихся сейчас на вооружении ВМФ. В результате срок годности лодок продлится до 30-35 лет вместо нынешних 25. Модернизация затронет стратегические АПЛ типа «Акула», где каждые 7 лет будет меняться электронная начинка и вооружение. В феврале 2012 года в СМИ появилась информация, что основное вооружение АПЛ типа «Акула», ракеты РСМ-52, были утилизированы не полностью, и до 2020 года возможен ввод в строй лодок «Северсталь» и «Архангельск» со стандартным вооружением на борту. В марте 2012 года появилась информация из источников министерства обороны РФ, что стратегические атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» не будут модернизировать по финансовым соображениям. По словам источника, глубокая модернизация одной «Акулы» сопоставима по стоимости со строительством двух новых подводных лодок проекта 955 «Борей». Подводные крейсера ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» не будут модернизироваться в свете недавно принятого решения, ТК-208 «Дмитрий Донской» продолжит применяться в качестве испытательной платформы для систем вооружения и гидроакустических комплексов до 2019 г. В мае 2013 года в прессе появились сообщения о грядущей скорой утилизации ТК-17 и ТК-20, ТК-208 останется в качестве опытового корабля. Интересные факты Кружит по небу желтый лист, Укрыты синей дымкой дали, По утру легкие морозцы стали. Тиха природа, и повсюду благодать - Все это хочется скорее увидать.

Последний раз редактировалось ezup; 21.04.2017 в 22:46. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

#2 |

|

|

Подводные лодки проекта 941 «Акула» — самые большие в мире

Тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по кодификации НАТО) — серия советских и российских подводных лодок, самые большие в мире атомные подводные лодки (и подводные лодки вообще). Подводные лодки проекта 941 «Акула» — видео Тактико-техническое задание на проектирование было выдано в декабре 1972 года, главным конструктором проекта был назначен С. Н. Ковалёв. Новый тип подводных крейсеров позиционировался как ответ на строительство США ПЛАРБ типа «Огайо» (первые лодки обоих проектов были заложены практически одновременно в 1976 году). Размеры нового корабля обуславливались габаритами новых твердотопливных трёхступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 (РСМ-52), которыми планировалось вооружить лодку. По сравнению с ракетами «Трайдент-I», которыми оснащались американские «Огайо», ракета Р-39 обладала лучшими характеристиками дальности полёта, забрасываемой массы и имела 10 блоков против 8 у «Трайдента». Однако, при этом Р-39 оказалась почти вдвое длиннее и втрое тяжелее американского аналога. Для размещения столь больших ракет стандартная схема компоновки РПКСН не подошла. 19 декабря 1973 года правительством было принято решение о начале работ по проектированию и строительству стратегических ракетоносцев нового поколения.  Первая лодка этого типа ТК-208 (что означает «тяжелый крейсер») была заложена на предприятии «Севмаш» в июне 1976 года, спуск на воду состоялся 23 сентября 1980 года. Перед спуском в носовой части ниже ватерлинии на борт подлодки было нанесено изображение акулы, позднее нашивки с акулой появились и на форме экипажа. Несмотря на более поздний запуск проекта, головной крейсер вышел на морские испытания на месяц раньше американской «Огайо» (4 июля 1981 года). ТК-208 вступил в строй 12 декабря 1981 года. Всего с 1981 по 1989 год было спущено на воду и введено в строй 6 лодок типа «Акула». Планировавшийся седьмой корабль так и не был заложен; для него готовились корпусные конструкции. Строительство «9-этажных» подводных лодок обеспечивало заказами более 1000 предприятий Советского Союза. Только на «Севмаше» 1219 человек, участвовавших в создании этого уникального корабля, получили правительственные награды. Впервые о создании серии «Акула» заявил Леонид Брежнев на XXVI съезде КПСС.  Для обеспечения перезарядки ракетами и торпедами в 1986 году был построен дизель-электрический транспорт-ракетовоз «Александр Брыкин» проекта 11570 с полным водоизмещением 16 000 т, он принимал на борт до 16 БРПЛ. В 1987 году ТК-12 «Симбирск» осуществил длительный высокоширотный поход в Арктику с неоднократной заменой экипажей. 27 сентября 1991 года во время учебного пуска в Белом море на ТК-17 «Архангельск» в шахте взорвалась и сгорела учебная ракета. Взрывом была сорвана крышка шахты, а боевая часть ракеты — выброшена в море. Во время инцидента экипаж не пострадал; лодка была вынуждена встать на небольшой ремонт. В 1998 году на Северном флоте прошли испытания, в ходе которых был произведён «одновременный» пуск 20 ракет Р-39.  Конструкция подводных лодок проекта 941 «Акула» Энергетическая установка выполнена в виде двух независимых эшелонов, расположенных в разных прочных корпусах. Реакторы оснащены системой автоматического гашения при потере электроснабжения и импульсной аппаратурой для контроля состояния реакторов. При проектировании в ТТЗ включался пункт о необходимости обеспечения безопасного радиуса, для этого были разработаны и проверены экспериментами в опытных отсеках методы расчёта динамической прочности сложных узлов корпуса (крепление модулей, всплывающих камер и контейнеров, межкорпусные связи). Для постройки «Акул» на «Севмаше» был специально возведён новый цех № 55 — самый большой крытый эллинг в мире. Корабли обладают большим запасом плавучести — более 40 %. В погруженном состоянии ровно половина водоизмещения приходится на балластную воду, за что лодки получили на флоте неофициальное название «водовоз», а в конкурирующем КБ «Малахит» — «победа техники над здравым смыслом». Одной из причин такого решения являлось требование к разработчикам обеспечить наименьшую осадку корабля для возможности использования существующих пирсов и ремонтных баз. Также, именно большой запас плавучести, вкупе с прочной рубкой, позволяет лодке проламывать лёд толщиной до 2,5 метров, что впервые позволило вести боевое дежурство в высоких широтах вплоть до северного полюса.  Корпус Особенностью конструкции лодки является наличие внутри лёгкого корпуса пяти обитаемых прочных корпусов. Два из них являются основными, имеют максимальный диаметр 10 м и расположены параллельно друг другу, по принципу катамарана. В передней части корабля, между главными прочными корпусами, расположены ракетные шахты, которые впервые были размещены впереди рубки. Кроме того, имеются три отдельных герметичных отсека: торпедный отсек, отсек модуля управления с центральным постом и кормовой механический отсек. Вынос и размещение трёх отсеков в пространство между основными корпусами позволило повысить пожаробезопасность и живучесть лодки. Оба главных прочных корпуса соединены между собой тремя переходами через промежуточные прочные отсеки-капсулы: в носу, в центре и в корме. Общее число водонепроницаемых отсеков лодки — 19. Две всплывающие спасательные камеры, рассчитанные на весь экипаж, размещены у основания рубки под ограждением выдвижных устройств.  Прочные корпуса изготовлены из титановых сплавов, лёгкий — стальной, покрыт нерезонансным противолокационным и звукоизолирующим резиновым покрытием общим весом 800 т. По мнению американских специалистов, звукоизолирующими покрытиями снабжены и прочные корпуса лодки. Корабль получил развитое крестообразное кормовое оперение с горизонтальными рулями, размещёнными непосредственно за винтами. Передние горизонтальные рули выполнены убирающимися. Для того, чтобы лодки были способны нести дежурства в высоких широтах, ограждение рубки выполнено очень прочным, способным проламывать лёд толщиной 2-2,5 м (зимой толщина льда в Северном ледовитом океане варьирует от 1,2 до 2 м, а в некоторых местах достигает 2,5 м). Снизу поверхность льда покрыта наростами в виде сосулек или сталактитов значительных размеров. При всплытии подводный крейсер, убрав носовые рули, медленно прижимается к ледяному потолку специально приспособленным для этого носом и ограждением рубки, после чего резко продуваются цистерны главного балласта.  Силовая установка Главная ядерная энергетическая установка спроектирована по блочному принципу и включает в себя два водо-водяных реактора на тепловых нейтронах ОК-650 с тепловой мощностью по 190 МВт и мощностью на валу — 2×50 000 л. с., а также две паротурбинные установки, расположенные по одной в обоих прочных корпусах, что значительно повышает живучесть лодки. Применение двухкаскадной системы резинокордной пневматической амортизации и блочной компоновки механизмов и оборудования позволило значительно улучшить виброизоляцию агрегатов и, тем самым, снизить шумность лодки. В качестве движителей используются два низкооборотных малошумных семилопастных гребных винта фиксированного шага. Для уменьшения уровня шума винты установлены в кольцевых обтекателях (фенестронах). На лодке имеются резервные средства движения — два электродвигателя постоянного тока по 190 кВт. Для маневрирования в стеснённых условиях имеется подруливающее устройство в виде двух откидных колонок с электродвигателями по 750 кВт и поворотными гребными винтами. Подруливающие устройства размещены в носовой и кормовой частях корабля.  Обитаемость Экипаж размещён в условиях повышенной комфортности. На лодке имеются салон для отдыха, спортивный зал, плавательный бассейн размером 4×2 м и глубиной 2 м, заполняемый пресной или солёной забортной водой с возможностью подогрева, солярий, обшитая дубовыми досками сауна, «живой уголок». Рядовой состав размещается в маломестных кубриках, командный состав — в двух- и четырёхместных каютах с умывальниками, телевизорами и системой кондиционирования. Есть две кают-компании: одна — для офицеров, другая — для мичманов и матросов. Субмарины типа «Акула» моряки называют «плавучим „Хилтоном“». Регенерация среды В 1984 году за участие в работах по созданию ТРПКСН пр. 941 «Тайфун» ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом» (до 1969 года — Московский электролизный завод) награждено орденом Трудового Красного Знамени.  Вооружение подводных лодок проекта 941 «Акула» Основное вооружение — ракетный комплекс Д-19 с 20-ю трёхступенчатыми твердотопливными баллистическими ракетами Р-39 «Вариант». Эти ракеты обладают наибольшей стартовой массой (вместе с пусковым контейнером — 90 т) и длиной (17,1 м) из принятых на вооружение БРПЛ. Боевая дальность ракет — 8300 км, боевая часть — разделяющаяся: 10 боеголовок с индивидуальным наведением по 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая. Из-за больших габаритов Р-39 лодки проекта «Акула» были единственными носителями этих ракет. Конструкция ракетного комплекса Д-19 испытывались на специально переоборудованной по проекту 619 дизельной субмарине БС-153, которая базировалась в Севастополе, но на ней смогли разместить только одну шахту для Р-39 и ограничились семью запусками бросковых макетов. Старт всего боекомплекта ракет «Акулы» может быть осуществлён одним залпом с малым интервалом между стартом отдельных ракет.  Запуск возможен как из надводного, так и из подводного положений на глубинах до 55 м и без ограничений по погодным условиям. Благодаря амортизационной ракетно-стартовой системе АРСС старт ракеты осуществляется из сухой шахты с помощью порохового аккумулятора давления, что позволяет уменьшить интервал между запусками и уровень предстартового шума. Одна из особенностей комплекса — с помощью АРСС ракеты подвешиваются у горловины шахты. При проектировании предусматривалось размещение боекомплекта из 24 ракет, но, по решению главнокомандующего ВМФ СССР адмирала С. Г. Горшкова, их число было сокращено до 20. В 1986 году было принято постановление правительства о разработке усовершенствованного варианта ракеты — Р-39УТТХ «Барк». В новой модификации планировалось увеличение дальности стрельбы до 10 000 км и реализация системы прохождения через лёд. [16] Перевооружение ракетоносцев планировалось проводить до 2003 года — срока истечения гарантийного ресурса произведённых ракет Р-39. В 1998 году после третьего неудачного пуска Министерство обороны решило прекратить работы над готовым на 73 % комплексом. Разработать другую твердотопливную БРПЛ «Булава» поручили Московскому институту теплотехники, разработчику «сухопутной» МБР «Тополь-М».  Кроме стратегического вооружения, на лодке установлено 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, предназначенных для стрельбы торпедами и ракето-торпедами, а также для постановки минных заграждений. Противовоздушная оборона обеспечивается восемью комплектами ПЗРК «Игла-1». Ракетоносцы проекта «Акула» оснащаются следующим радиоэлектронным вооружением:

Представители Первая лодка этого типа, ТК-208, была заложена на предприятии «Севмаш» в июне 1976 года и вступила в строй в декабре 1981 года, практически одновременно с аналогичной ПЛАРБ ВМС США типа «Огайо». Первоначально планировалось построить 7 лодок этого проекта, однако по договору ОСВ-1 серию ограничили шестью кораблями (седьмой корабль серии — ТК-210 был разобран на стапеле). Все 6 построенные ТРПКСН базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья) в 45 км от границы с Норвегией, это: ТК-208 «Дмитрий Донской»; ТК-202; ТК-12 «Симбирск»; ТК-13; ТК-17 «Архангельск»; ТК-20 «Северсталь». Утилизация В соответствии с договором об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2, а также ввиду отсутствия средств на поддержание лодок в боеспособном состоянии (на один тяжёлый крейсер — 300 млн рублей в год, на 667БДРМ — 180 млн руб) и в связи с прекращением производства ракет Р-39, являющихся основным вооружением «Акул», было принято решение утилизировать три из шести построенных кораблей проекта, а седьмой корабль, ТК-210, не достраивать вовсе. В качестве одного из вариантов мирного применения этих гигантских субмарин рассматривалось переоборудование их в подводные транспорты для снабжения Норильска или в танкеры, однако эти проекты реализованы не были. Стоимость утилизации одного крейсера составляла около $10 млн, из них $2 млн выделялось из бюджета России, остальное — средства, предоставленные США и Канадой.  Современный статус По состоянию на 2013 год из 6 построенных при СССР кораблей 3 корабля проекта 941 утилизированы, 2 корабля находятся в резерве, и один модернизирован по проекту 941УМ. В связи с хроническим отсутствием финансирования, в 1990-е годы планировался вывод из строя всех единиц, однако, с появлением финансовых возможностей и пересмотром военной доктрины оставшиеся корабли (ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь») прошли поддерживающий ремонт в 1999—2002 годах. ТК-208 «Дмитрий Донской» прошёл капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941УМ в 1990—2002 годах и с декабря 2003 года используется в рамках программы испытаний новейшей российской БРПЛ «Булава».  18-я дивизия подводных лодок, в которую входили все «Акулы», была сокращена. По состоянию на февраль 2008 года в её состав входили, находящиеся в резерве после выработки рабочего ресурса ракет «главного калибра», ТК-17 «Архангельск» (последнее боевое дежурство — с октября 2004 года по январь 2005 года) и ТК-20 «Северсталь» (последнее боевое дежурство — 2002 год), а также переоборудованный под « Булаву» К-208 «Дмитрий Донской». ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» более трёх лет находились в ожидании решения на утилизацию или перевооружение на новые БРПЛ, пока в августе 2007 года главком ВМФ адмирал флота В. В. Масорин не сообщил, что до 2015 года не предусматривается модернизация АПЛ «Акула» под ракетный комплекс «Булава-М». В марте 2012 года появилась информация из источников министерства обороны РФ, что стратегические атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» не будут модернизировать по финансовым соображениям. По словам источника, глубокая модернизация одной «Акулы» сопоставима по стоимости со строительством двух новых подводных лодок проекта 955 «Борей». Подводные крейсера ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» не будут модернизироваться в свете недавно принятого решения, ТК-208 «Дмитрий Донской» продолжит применяться в качестве испытательной платформы для систем вооружения и гидроакустических комплексов до 2019 г.  Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 941 «Акула» Скорость (надводная)…………..12 узлов Скорость (подводная)…………..25 узлов(46,3 км/ч) Рабочая глубина погружения…………..400 м Предельная глубина погружения…………..500 м Автономность плавания…………..180 суток (6 месяцев) Экипаж…………..160 человек(в т.ч. 52 офицера) Габаритные размеры лодок проекта 941 «Акула» Водоизмещение надводное…………..23 200 т Водоизмещение подводное…………..48 000 т Длина наибольшая (по КВЛ)…………..172,8 м Ширина корпуса наиб……………23,3 м Средняя осадка (по КВЛ)…………..11,2 м Силовая установка 2 водо-водяных ядерных реактора ОК-650ВВ по 190 МВт каждый. 2 турбины по 45000-50000 л.с. каждая 2 гребных вала с 7-лопастными винтами диаметром 5,55 м 4 паротурбинных АЭУ по 3,2 МВт Резервные: 2 дизельгенератора АСДГ-800 (кВт) Свинцово-кислотная АБ, изделие 144 Вооружение Торпедно-минное вооружение…………..6 ТА калибра 533 мм; 22 торпеды: 53-65К, СЭТ-65, САЭТ-60М, УСЭТ-80. Ракето-торпеды «Водопад» или «Шквал» Ракетное вооружение…………..20 БРПЛ Р-39 (РСМ-52) или Р-30 Булава (пр.941УМ) ПВО…………..8 ПЗРК «Игла» Фото подводных лодок проекта 941 «Акула»  Длинна субмарины проекта 941 «Акула» в сравнении с футбольным полем  ТРПКСН ТК-12 «Симбирск» проекта 941 «Акула». Третья подводная лодка этой серии на утилизации.  ТРПКСН ТК-20 «Северсталь» проекта 941 «Акула». Шестая подлодка из этой серии.  ТРПКСН ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула». Первая подводная лодка из этой серии.  ТК-17 «Архангельск» проекта 941 «Акула». Пятая подводная лодка этой серии.  ТРПКСН ТК-202 пр. 941 «Акула». Второй корабль серии. Июль 1990 г. Арктика 87 гр. с.ш.  ТРПКСН ТК-13 проекта 941 «Акула». Четвертая подводная лодка серии на утилизации  Источник |

|

|

|

|

#3 |

|

|

Ядерная «Акула» РФ, способная стереть с лица земли США

The National Interest рассказал о способностях российской подлодки класса «Акула».  Ни для кого не секрет, что самые большие подводные крейсеры были построены отнюдь не в американских вервях, а на территории Советского Союза. А одним из самых страшных видов оружия, когда-либо созданных в мире, стали атомные подлодки класса «Акула». Военный обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками решил вспомнить о всех способностях советской, а позже и российской подлодки. Эти левиафаны Холодной Войны, названные в честь «Акул» способны были уничтожить до двухсот целей с помощью боеголовок, которые практически в шесть раз были мощнее тех, что были взорваны над Хиросимой. Как отмечает автор статьи, советские подлодки, которые классифицировались НАТО как «Тайфун» (Typhoon), обладали необходимой мощью, чтобы уничтожить не только США, а даже континенты. Ракетные подводные крейсеры проекта 941 «Акула» были созданы, чтобы сформировать основную силу ядерного сдерживания Союза на море и быть противовесом подлодкам ВМС США класса «Огайо». Созданные в начале 80-х годов «Акулы» были разработаны с целью патрулирования Арктики, недалеко от Северного полярного круга, где им обеспечивали защиту ВВС и ВМС страны. Поэтому подлодки были спроектированы с усиленным корпусом, который без труда преодолевал ледяные преграды, с большим запасом плавучести и двумя воздушными винтами, способными защитить ото льда. Следующей «ужасной» разработкой, которую отметил аналитик Мизоками, стала баллистическая ракета Р-39 (Осетр), которая с расстояния свыше четырех тысяч морских миль могла поразить любую точку Соединенных Штатов. Гонка вооружений во время Холодной войны была, подчеркивает автор статьи, прежде всего неким «соревнованием», а, следовательно, количество оснащенных на подлодке боеголовок имело важное значение. Несмотря на то, что на «Акулах» размещалось 20 баллистических ракет, тогда как в американском «Огайо» все 24, российская Р-39 несла в себе 10 ядерных блоков с индивидуальным наведением, способных нанесли удар по 10 различным целям одновременно. И здесь российская АПЛ «Акула» опередила американца: 200 боеголовок в ответ на 192. Изначально разработчики планировали создать восемь «Акул», однако, в конце концов, было построено всего шесть, которые были унаследованы ВМФ РФ, на службе которого находится только одна АПЛ «Дмитрий Донской». источник фото: ru.wikipedia.org |

|

|

|

|

#4 |

|

|

«Белгород» станет самой большой субмариной

Как сообщает интернет-газета « Известия », модернизируемая субмарина «Белгород» станет самой большой подводной лодкой в Военно-морском флоте России. Корабль был заложен 1992 году по проекту 949А «Антей» , который рассматривался в качестве ответа на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. 20.12.2012 года он был перезаложен, началась его постройка в соответствие с проектом 09852 в качестве научно-исследовательской атомной подводной лодки. По своим размерам и водоизмещению она обойдет тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун» , внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Её назначением станет выполнение научно-исследовательских миссий: изучение дна российского арктического шельфа, поиск на больших глубинах полезных ископаемых, установка подводных коммуникаций. В этих целях она будет оснащена необитаемыми глубоководными аппаратами, батискафами, специальным научным оборудованием.  В командовании ВМФ сообщили, что модернизация субмарины будет завершена в 2018 году. Работу ведет Северодвинское машиностроительное предприятие. Выполнено перепроектирование центральной части. Ракетный отсек заменен новым размером почти 30 м. Он рассчитан на установку специального оборудования, шлюзовых камер для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов. В итоге размер субмарины увеличился с первоначальных 154 до 184 м, что на 11 м больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун». По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей. - пояснил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. |

|

|

|

|

#5 |

|

|

Подводные лодки проекта 941 «Акула» (Россия)

Тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» - самые большие в мире атомные субмарины. Они составляют предмет законной гордости отечественного флота. Первая лодка подобного типа, ТК-208, была заложена на «Севмаше» в июне 1976 года, а спущена на воду 23 сентября 1980 года. ТК-208 вступила в строй 12 декабря 1981 года. Всего до 1989 года спустили на воду и ввели в строй шесть лодок типа «Акула». Для постройки «Акул» на «Севмаше» возвели специальный цех №55 - самый большой крытый эллинг в мире. Особенность конструкции лодки - наличие внутри легкого корпуса пяти прочных обитаемых корпусов, из них два - основные, диаметром до 10 м в самом широком месте - расположены параллельно, по принципу катамарана. В передней части корабля между главными прочными корпусами находятся ракетные шахты, подобное размещение - впереди рубки - испробовано впервые. Кроме того, имеются три отдельных герметичных отсека: торпедный, модуля управления с центральным постом и кормовой механический отсек. Прочные корпуса изготовлены из титановых сплавов, легкий - стальной, с нерезонансным противолокационным и звукоизолирующим резиновым покрытием, общим весом 800 тонн. Главная ядерная энергетическая установка скомпонована по блочному принципу и состоит из двух водо-водяных реакторов на тепловых нейтронах ОК-650 с тепловой мощностью 190 МВт каждый, а также двух паротурбинных установок мощностью на валу 2 х 50 000 л. с., расположенных в обоих прочных корпусах, что существенно повышает живучесть лодки. Чтобы снизить шумность лодки, была значительно улучшена виброизоляция агрегатов. Этого удалось достичь за счет применения двухкаскадной системы резинокордной пневматической амортизации и блочной компоновки механизмов и оборудования. В качестве движителей установлены два низкооборотных малошумных семи-лопастных гребных винта фиксированного шага. Винты расположены в кольцевых обтекателях (фенестронах), что уменьшает уровень шума. Основное вооружение ПЛ проекта 941 «Акула» - ракетный комплекс Д-19 с двумя десятками трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Р-39 (РСМ-52) «Вариант». Эти ракеты имеют наибольшую стартовую массу (вместе с пусковым контейнером - 90 т) и длину (16 м) из всех принятых на вооружение в мире ракет подводного базирования. Боевая дальность ракет - 8300 км, боевая часть - разделяющаяся: десять боеголовок с индивидуальным наведением по 100 килотонн каждая. Лодки проекта «Акула» были единственными носителями этих крупногабаритных ракет. Старт всего боекомплекта ракет «Акулы» осуществляется одним залпом. Запуск может выполняться из надводного и подводного положения на глубинах до 55 м при любых погодных условиях. Амортизационная ракетно-стартовая система (АРСС) позволяет произвести старт ракеты из сухой шахты с помощью порохового аккумулятора давления, благодаря чему уменьшаются интервал между запусками и уровень предстартового шума. На лодке созданы комфортные условия для жизни экипажа. Рядовой состав размещается в маломестных кубриках, командный -в двух- и четырехместных каютах, где есть все необходимое: умывальник, телевизор и кондиционер. Для отдыха членов экипажа предусмотрены спортзал, просторный плавательный бассейн с возможностью подогрева, солярий, сауна, живой уголок, а также две кают-компании: одна - для офицеров, другая - для мичманов и матросов. В настоящее время в составе Военно-морского флота России имеются три лодки проекта 941. Тяжелые крейсеры ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» прошли поддерживающий ремонт в 1999-2002 годах. ТК-208 «Дмитрий Донской» был на капитальном ремонте и модернизации попроекту 941УМ в 1990-2002 годах и с декабря 2003 года используется в рамках программы испытаний новейшей российской БРПЛ «Булава». Тактико-технические характеристики ПЛ проекта 941 «Акула» Водоизмещение, т: - 23 200 (надводное), - 48 000 (подводное) Размеры: длина, м: 172,0 ширина, м: 23,3 осадка, м: 11,0 Экипаж, чел.: 160-179 (включая 52 офицера) Скорость под водой, узлы: 25 (46,3 км/ч) Дальность плавания: неограниченная Энергетическая установка: 2 реактора, 2 турбины мощностью по 50 000 л.с. Вооружение: 20 шахт для баллистических ракет Р-39 (РСМ-52), шесть 533-мм торпедных аппаратов (боезапас - 22 торпеды и ракето-торпеды) |

|

|

|

|

#6 |

|

|

Проект 941 «Акула». Гордость отечественного подводного кораблестроения? Да!

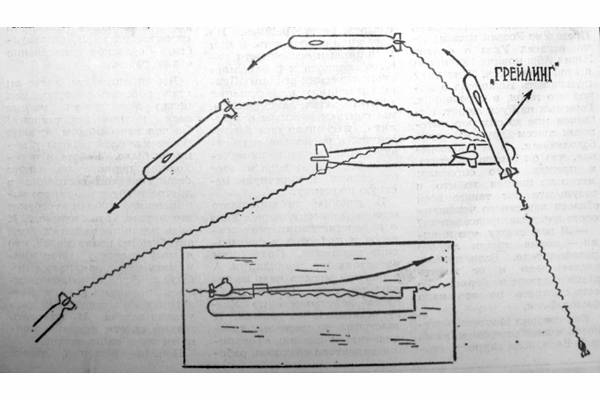

Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (трпк СН) проекта 941 стал самой крупной подводной лодкой в истории. Оценки этого проекта противоположны: от гордости за созданное до «победы техники над здравым смыслом». При этом попыток объективного анализа проекта с учетом всех условий его создания и применения не было, при том, что в публикациях и литературе по нашему кораблестроению и развитию морских стратегических ядерных сил (МСЯС) имеют широкое хождение необоснованные и несправедливые оценки этого проека.  Трпк СН проекта 941. Фото: «Претензии к проекту» 1. «Большие вес и размерность» баллистических ракет» трпк СН проекта 941. Да, именно значительные массогабаритные характеристики баллистических ракет подводной лодки (БРПЛ) комплекса ракетного оружия (КРО) определили и облик всего проекта 941. Однако на момент начала работ по системе «Тайфун» с трпк СН проекта 941 и БРПЛ Р-39 комплекса Д-19 (индекс 3М65, код по договору СНВ «РСМ-52», по классификации НАТО — SS-N-20 Sturgeon) возможность создания жидкотопливной БРПЛ с характеристиками РСМ-54 (с наивысшим энергомассовым совершенством) ясна не была, это случилось уже гораздо позже, когда создание системы «Тайфун» уже шло полным ходом. Перед глазами был «американский пример» с его твердотопливными БРПЛ ПЛАРБ, обеспечивавшими серьезные эксплуатационные и боевые преимущества. Выбор в пользу твердого топлива для Д-19 был подкреплен в 1973г. аварией КРО на боевой службе рпк СН К-219 (погибшей из-за аварии новой аварии КРО в 1986 г.). Кроме того, вопрос применения твердого топлива для БРПЛ системы «Тайфун» ставился на самом высоком уровне директивно, была «большая уверенность руководства ВПК, прежде всего в лице секретаря ЦК КПСС по оборонным вопросам Д. Ф. Устинова и председателя комиссии по военно-промышленным вопросам (ВПК) Л. В. Смирнова, что сможем создать твердотопливные ракеты не хуже американских», — писал заместитель главкома ВМФ по кораблестроению и вооружению адмирал Новоселов. Как выяснилось в ходе разработки, эти надежды были «излишне оптимистичными», и проблема отставания нашего твердого топлива от американского (в первую очередь по важнейшей характеристике – удельному импульсу) так и не была решена до развала СССР. Соответственно, большая масса всех наших ракет на твердом топливе (существенно больше, чем у западных аналогов). 2. «Огромное водоизмещение» и большой запас плавучести трпк 941 проекта.  РПК СН проекта 941 и 667Б. Фото: С учетом исходных данных и высоких требований к проекту (в первую очередь по шумности и количеству БРПЛ и боеголовок), принятое уникальное конструктивное решение по проекту 941 – «катамаран» из прочных корпусов, с отдельными отсеками торпедного комплекса, управления и приводов рулей, и размещения БРПЛ в 20 шахтах между прочными корпусами, оказалось единственно возможным и верным.  Строительство трпк СН проекта 941. Фото: Более того, объем прочных корпусов (надводное водоизмещение) ненамного превышал таковое у американского конкурента (ПЛАРБ «Огайо»), Широко распространенные «сведения» о якобы 48000 т полного подводного водоизмещения проекта 941 ложны, и реальное полное подводное водоизмещение «Акул» много меньше этих 48000 тонн. При этом значительный запас плавучести обеспечивал возможность взлома толстого льда. Кроме того, при сравнении водоизмещения, приходящегося на одну боеголовку средней мощности, 941-й проект, имевший 20 БРПЛ с 10 боеголовками (разумеется, с учетом фактического полного водоизмещения, а не «мифических» 48.000 тонн) оказывается даже более экономичным, чем проект 667БДРМ (имевший 16 БРПЛ с 4 боеголовками). В дальнейшем на первоначальных проработках рпк СН проекта 955 с КРО «Барк» (с близкой размерностью и массой к БРПЛ комплекса Д-19) вернулись к «классической схеме» ПЛАРБ, с размещение шахт в одном прочном корпусе, однако, с учетом построечных ограничений (в т.ч. по глубине канала в Северодвинске), это оказалось возможно только при сокращении числа БРПЛ до 12.  РПК СН проекта 955 с 12 БРПЛ «Барк» КРО Д-19УТТХ. Фото: С учетом имевшихся объективных исходных данных и условий, стоявших перед разработчиками (в первую очередь генеральным конструктором рпк СН Ковалевым С.Н.) принятые конструктивные решения по 941 проекту были единственно возможными.  Ковалев Сергей Никитич, генеральный конструктор стратегических подводных лодок, главный конструктор трпк СН проекта 941 При этом в ЦМКБ «Рубин» смогли обеспечить хорошую управляемость новой подлодки очень большого водоизмещения. 3. Якобы «плохая управляемость» проекта 941. Ряд высказываний о якобы «плохой управляемости» проекта 941 не имеют ничего общего с реальностью. Интересно, что на начальном этапе разработки действительно существовали серьезные сомнения и опасения на этот счет. Однако все они были успешно и красиво решены, в т.ч. за счет упреждающего к созданию корабля отработки вопросов его управляемости на крупномасштабной модели «Лоцман» (практически сверхмалой ПЛ – тяжелым автономным НПА с цифровой системой управления). Разработка эта для тех лет была просто уникальной, и смогли ее успешно осуществить только специалисты и преподаватели Ленинградского кораблестроительного института 4. Якобы «крайне высокая стоимость» проекта. Безусловно, стоимость трпк СН проекта 941 была значительной. Однако она вполне соответствовала аналогам, и ничего «эксклюзивного» или «очень дорогого» для 941 проекта по этой части не было. На жесткое ограничение стоимости трпк СН работала и очень высокая унификация по оборудованию с другими подлодками 3-го поколения, а КРО – значительная унификация по первой ступени с МБР для железнодорожных комплексов РВСН (БЖРК). При этом, получив более эффективное решение (по критерию «эффективность — стоимость») в виде модернизированных рпк СН проекта 667БДРМ с БРПЛ РСМ-54, серия 941 была ограничена 6 кораблями «по настоятельной просьбе руководства Минсудпрома в начале 1980-х гг. министр обороны Д. Ф. Устинов принял решение о строительстве седьмого корабля, хотя главком ВМФ и Генеральный штаб не считали необходимым увеличение серии, в начале 1985 г. строительство этого седьмого корабля было прекращено». 5. Якобы «высокая шумность» проекта. Реальный же уровень шумности 941 был много ниже не только всех наших рпк СН (до 955 проекта), последние корпуса проекта 941 стали фактически сами малошумными атомоходами 3 поколения (при движении на малошумных ходах). Здесь уместно процитировать (с форума РПФ) офицеров-гидроакустиков 941 проекта: «Малошумность «Акул» — это не легенды. И это не попытка защитить «честь мундира», а опыт работы. «Акула» до «СиВульфа» или «Огайо», естественно, не дотягивает. До «Лос-Анжелеса» дотягивает, почти, если бы не некоторые дискретные составляющие. При замерах шумности на спектре у некоторых корпусов наблюдались 1-2 дискреты. На последнем моем «пароходе» дискреты наблюдались один раз. Из-за сорванного лючка легкого корпуса. Устранили. Спектр без дискретных оставляющих. Приведенная шумность выше, чем у «Огайо», ниже, чем у «Лос-Анжелеса». В середине 90-х в Белом море РТМ Аликова уцепился за нас. В процессе его слежения начали выяснять: каким образом ему удаётся следить за нами?! Выяснилось: электрики забыли заменить щётки системы съема потенциала с линии вала. Держатель щетки щелкал по линии вала. После установки щеток РТМ потерял с нами контакт». Что имеем в итоге? Большинство претензий по этому проекту просто несостоятельны. Да с «точки зрения военной экономики» лучше, если бы вместо 941 проекта «сразу начали делать» 667БДРМ с БРПЛ «Синева». С одним, но принципиальным уточнением: на момент начала работ по 941 проекту и генеральный конструктор КРО Макеев В.П., и генеральный конструктор рпк СН Ковалев С.Н. еще сами не знали, что значительное повышение ТТХ 667 проекта возможно, и в 80-х годах получится создать такой комплекс, как «Синева». Т.е. некоторые «современные заявления» о том, что «лучше БДРМ вместо 941» основаны на «послезнании». Увы, но «машина времени не существует», и ответственные должностные лица (как в руководстве страны, так и организация ОПК и ВМФ), стоявшие у истоков проекта 941, принимали вполне обоснованные решения именно с учетом информации, имевшейся у них на тот момент: • вставшей крайне остро проблеме малошумности; • пример ВМС США с твердотопливными БРПЛ с высокими ТТХ; • необходимость обеспечения подледного применения рпк СН; То, что в результате огромной работы удастся значительно снизить шумность рпк СН проекта 667, еще никто не предполагал, и те данные, которыми располагали руководители, однозначно требовали для реализации новых (современных) требований по малошумности нового проекта. Кроме того, даже в глубоко модернизированном виде проект 667БДРМ значительно уступал по скрытности ПЛА «вероятного противника». Столкновение 20.03.1993 г. рпк СН К-407 и следившей за ним ПЛА «Грейлинг»: новейший рпк СН ВМФ отслеживался ПЛА ВМС США постройки 1968 г. (с учетом последующих модернизаций, с значительным снижением шумности, новой акустики и оружия, в ВМФ СССР этот тип имел «полуофициальное» название «Стерджен-М»).  Схема столкновения К-407 и ПЛА ВМС США «Грейлинг». Источник: Вывод: с учетом всех исходных непростых условий проект 941 получился, и он является, безусловно, гордостью отечественного кораблестроения Здесь не стоит забывать еще и о «статусном факторе» — соперничества двух сверхдержав, и соперничество это было крайне острым не только в масштабе государств, но и должностных лиц в США и СССР разного масштаба. На активный пиар новых ПЛАРБ «Огайо» был публичный и соответствующий ответ с трибуны XXVI съезда КПСС от Генерального секретаря Брежнева Л.И.: «Американцами создана новая подводная лодка «Огайо» с ракетами «Трайдент». Аналогичная система, «Тайфун», имеется и у нас». Азарт жесткого соревнования был не только у руководителей, но и непосредственных исполнителей, вплоть до того, что молодежь на строительстве головной «Акулы» в Северодвинске «втихаря» слушала «Голос Америки» (не в плане «диссидентства», а того, что соревнование шедших практически параллельно «команд» создателей головных корпусов «Акулы» и «Огайо» там активно обсуждалось). Проблемные вопросы руководством решались быстро и решительно: «Скандал был грандиозным. Удар на себя принял Р.П. Тихомиров как полномочный представитель руководства «Гидроприбора». Выйдя из кабинета после совещания, которое проводил министр судпрома, он позвонил в Ленинград генеральному директору НПО: — Радий Васильевич! Тут требуют вас лично, но вы не приезжайте. Здесь можно войти в кабинет директором, а выйти самым младшим научным сотрудником. — Может, нам следует потребовать, чтобы …? Я дал команду… — Уже ничего этого не нужно. Нам дали один месяц, …приказано доработать. Я сказал, что это нереально. Ну, а мне дали ясно понять, что, если при нынешнем руководстве это нереально, придется его сменить. Итак, 26-го июня 1981-го года Исаков собрал у себя в кабинете специалистов, которые, по его мнению, способны решить поставленную министром задачу… И ведь сделали [новую систему ввода данных в торпеды]! Не за месяц, конечно, за два. Может, чуть больше». (Р.А. Гусев «Такова торпедная жизнь».) Да, не все получилось, как хотели… Наиболее серьезный «провал» произошел по торпедам и средствам противодействия (противоторпедной защиты). Положенных по атомоходам проекту торпед «Тапир» наше 3 поколение так и не получило, а торпеды УСТ-А (УСЭТ-80) имели целый ряд критических проблем, были не только ограниченно боеспособны, а самих торпед до второй половины 80-х годов практически не было. «Акулы» пошли на флот с устаревшими и крайне малоэффективными средствами гидроакустического противодействия (СГПД) типа МГ-34М и ГИП-1… Однако в этом не было вины разработчика – ЦКБ «Рубин». Более того, им закладывались в проекты применение самых перспективных комплексов защиты, не утративших актуальности и сегодня. К некоторым «забытым в 80-х годах» разработкам есть очень большой смысл вернуться и сегодня — для оснащения ПЛАРБ «Борей» (и других ПЛ ВМФ). Поступление на флот и служба 941 Головной трпк СН К-208 вступил в состав ВМФ 29.12.1981 г., и сразу же начал интенсивно эксплуатироваться, по фактически исследовательской программе (с выполнением в т.ч. и боевых служб), изучения возможностей нового проекта и разработки способов его эффективного применения. Второй корпус, К-202, вступил в строй 28.12.1983, третий, ТК-12, — 26.12.1984, четвертый, ТК-13, — 26.12.1985. Пятый и шестой заказы проекта 941 строились по модернизированному проекту, в т.ч. с установкой нового цифрового ГАК «Скат-3» и вступили в строй ТК-17 15.12.1987, а последний корпус ТК-20, — 19.12.1989 г.  ТРПК СН проекта 941 в базе (губа Нерпичья). Фото: В процессе строительства всей серии внедрялись мероприятия по снижению шумности. Особым направлением применения трпк СН проекта 941 было несение боевых служб подо льдами Арктики и Белого моря. В 1986 г. такую длительную боевую службу нес ТК-12 (причем с сменой в середине срока экипажей с ледокола). При этом обеспечивалась практически абсолютная неуязвимость нашего трпк СН («сверху» он был закрыт ледовым покровом, а прорыв ПЛА ВМС США в Белое море крайне затруднен малыми глубинами горла Белого моря). Специфика применения КРО из-подо льда в Арктике хорошо описана в воспоминаниях командира рпк СН К-465 (проекта 667Б) капитана 1 ранга В.М. Батаева: «Пуск ракет из-подо льда невозможен по определению. При плавании подо льдами приказ на пуск в срок выполнен быть не может, т.к. не всегда существует объективная возможность для пуска ракет — над РПКСН может не быть полыньи или слабого льда. Пуск можно производить только из надводного положения в полынье или взломав лед корпусом корабля, предварительно перед стартом очистив от него ракетную палубу. … перемножить длину ракетной палубы на ее ширину, принять толщину льда в 1,5 – 2,0 м, умножить на плотность льда хотя бы 0.8 — 0.9 и получить вес обломков льда на ракетной палубе. …тянет на 1000-1200 тонн… Усилием гидравлических приводов открытия крышек шахт лед не сдвинешь, обломаешь тяги приводов. Не позавидуешь никакому экипажу, если осколки льда попадут в открытую шахту». В процессе освоения арктического театра были разработаны способы, обеспечивавшие резкое уменьшение остаточного количества льда на ракетной палубе, однако полностью эта проблема так решена и не была.  ТК-202 а Арктике, фото: В мае 1998 г. состоялся экспериментальный поход трпк СН К-202 по исследованию возможностей применения проекта 941 в тяжелых ледовых условиях. Вспоминает один из членов экипажа: «…будем давить арктический лёд на максимально возможную толщину для этого проекта корабля. Начинали проламывать лед с 1 метра и так продвигались все ближе к полюсу. Находили подходящий лед, делали замеры и всплывали, проламывая лед корпусом. Всплывали, пополняли запас ВВД и шли дальше. Легко ломали лёд 2 метра, сплывали во льдах толщиной 2,5. Тем толще лёд, тем тратили больше запас ВВД, тем больше времени уходило на его пополнение. Лёд в Арктике очень прочный. Однажды всплывали долго, когда продували ЦГБ (цистерны главного балласта), лодка тряслась как в лихорадке, прочный корпус скрипел и трещал. Но всплыли. Некоторые выдвижные устройства не выдвигались из-за того, что повело конструкцию рубки. Много вмятин на корпусе лодки, замяло крышки ракетных шахт. Все пластиковые обтекатели были разбиты. После этого похода ТК-202 больше в море не ходил».  Повреждения корпуса ТК-202, фото: На переломе Мы губим ядерный Отчизны меч умрут «Тайфуны» скоро у причала, не расстрелять нас, головы отсечь, хоть этого наверно будет мало… (Вице-адмирал Моцак, 1997 г.) [media=https://www.youtube.com/watch?v=J9Ho7P_C9bY||Адмирал Моцак выступление после уничтожения ракет Р-39 отстрелом, 1997 г.] С принятием на вооружение КРО Д-19 сразу же была начата работа по его дальнейшему совершенствованию, КРО Д-19УТТХ. Адмирал Новоселов: «В процессе формирования облика этого комплекса была определена дальнейшая перспектива развития морских БР. Головной разработчик, КБ Машиностроения и Институт вооружения ВМФ, предложили создание к концу ХХ в. двух твердотопливных ракет, одна из которых оснащалась РГЧИН (шифр «Ост»), вторая — моноблочной, управляемой в полете головной частью (шифр «Вест»). Эти намерения нашли отражения в проекте Программы вооружения (ПВ) флота на 1991-2000 гг., в которой предусматривалось также проектирование и строительство новых ракетоносцев проекта 955… во второй половине 1980-х гг. было прекращено производство РСМ-52, т. к. ракетоносцы подлежали переоборудованию». С учетом последовавших потрясений и развала страны прекращение производства БРПЛ имело фатальные последствия для 941 проекта. Надеялись на новый КРО Д-19УТТХ и перевооружение на него кораблей… Капитан 1 ранга В.В. Заборский: «…ставилась задача превзойти ракету США «Трайдент-2» по боевым свойствам. При необходимости сохранения габаритов ракеты и ракетной шахты, а также уровня стартового веса многократный рост боевой эффективности обеспечивался за счёт перехода на боевые блоки среднего класса мощности, повышения точности стрельбы в четыре раза, увеличения стойкости блока к поражающим факторам в 3–4 раза, а также оснащения средствами противодействия противоракетной обороне и реализации стрельбы по маневрирующим траекториям (настильным, навесным, со случайными уводами в произвольной плоскости и т.д.) с разведением боевых блоков в произвольной и увеличенной зоне… В 1992 г. завершены отработка маршевых и вспомогательных двигателей ракеты. Выполнена наземная экспериментальная отработка системы управления. До начала лётных испытаний с наземного стенда проведены: лётно-конструкторские испытания «бросковых» ракет с плавстенда, 7 пусков; отработка системы отделения амортизационной ракетной системы в 4 пусках на полномасштабных макетах; отработка процессов разделения ступеней; отработка боевых блоков среднего класса мощности 19 пусками носителя К65М-Р. Совместные лётные испытания пусками ракет с наземного стенда были начаты в 1993 г., в ноябре 1993, декабре 1994 и в ноябре 1997 гг. проведены три пуска, которые стали неуспешными… Техническая готовность комплекса на конец 1997 г. составляла 73%, готовность переоборудования ракетоносца по проекту 941У – 83,7%. Однако в сентябре 1998 г. на государственном уровне было принято предложение Министерств экономики и обороны о прекращении разработки комплекса Д-19УТТХ с ракетой Р-39УТТХ». Сейчас очевидно, что это решение было ошибкой, формальным «основанием» для которого были: • «неустранимая проблема размерности»; • «унификация морской ракеты с сухопутными комплексами» («межвидовая межконтинентальная баллистическая ракета). Тезис об «унификации» новый БРПЛ «Булава» с «Тополем» до сих пор встречается в наших СМИ, хотя он не только не имеет никаких технических оснований, но и просто не имел тогда смысла (по действовавшему договору СНВ мы могли иметь новые ракеты с разделяющимися головными частями только на морских носителях). Проблемы «размерности» так же не существовало: старт Р-39 обеспечивался даже с модернизированной ДЭПЛ проекта 629 (на которой проводились бросковые испытания), первый вариант проекта 955 обеспечивал размещение 12 новых БРПЛ комплекса Д-19УТТХ. При этом для оценки различных вариантов правильно и объективно было сравнивать не количество ракет, а боеголовок (суммарный забрасываемый вес). В результате решения 1998 г. разработка практически готового КРО Д-19УТТХ была прекращена, и начала разработка нового – «Булава», которая крайне затянулась. В этой ситуации корабли 941 остались без боезапаса, сроки службы которого подходили к концу. Кроме того, возможности продления сроков имевшихся ракет Р-39 были использованы не в полной мере, что стало в 2004 г. предметом беспрецедентного конфликта: Командующий Северным флотом адмирал Сучков Г.А.: «Россия может лишиться целого класса ракетных подводных лодок стратегического назначения — проекта 941». Главком ВМФ Куроедов В.И.: «…совершенным вымыслом являются высказывания адмирала относительно боеготовности и перспектив соединений трпк СН Северного флота класса «Акула». Последние годы (до полной ликвидации в 2012 г.) ракет Р-39 последние трпк СН проекта 941 несли с далеко не полным ракетным боезапасом последних оставшихся ракет. И здесь возникает вопрос: а что мы вследствие этой ошибки потеряли? Первое – это большие средства и время, на создание нового КРО. Очевидно, что в случае продолжения работ по комплексу Р-19УТТХ он уже к концу 2000-х был бы в строю и принят на вооружение (на модернизированных трпк СН проекта 941 и далее на «Бореях»). Второе – модернизация 941 проекта автоматически тянула за собой модернизацию всего 3 поколения атомоходов (ввиду очень высокой унификации по оборудованию), а экономия средств на «Булаве» обеспечивала начало такой модернизации еще в середине-конце 2000-х годов. Очевидно, что в этом случае сейчас мы бы имели в строю ВМФ не менее десятка прошедших средний ремонт и глубокую модернизацию атомоходов 3 поколения (проектов 949А, 971, 945(А)). Особо необходимо подчеркнуть, что «некоторые заявления» по огромной стоимости такой модернизации не имеют под собой оснований. По ГЭУ и общекорабельным системам 941 проект близок к 949А проекту (имея более мощный ракетный комплекс и более слабый торпедный). Большое водоизмещение и запасы на модернизацию проекта 941 делали весьма эффективными варианты различных подлодок специального назначения на ее базе. Увы, сегодня группировка трпк СН проекта 941 потеряна. Последний корабль в строю (он же первый по постройке), ТК-208 «Дмитрий Донской», сегодня не имеет боевого значения и применяется только для обеспечения испытаний новых подлодок. В 2017 г. «Дмитрий Донской» принял участие в Главном военно-морском параде. Подводя итог Создание кораблей проекта 941 не в коей мере не было «ошибкой» (как заявляется в ряде работ), это был достойный проект, созданный в жестких рамках объективных условий и возможностей своего времени (и сроков!). Жизнь кораблей этого проекта была короткой не из-за мнимых «недостатков», а тех потрясений, которые перенесла страна в эти годы.  Тяжелые крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» следуют на ГВМП-2017. Фото: И последнее. Сейчас в строю остался последний корабль – ТК-208 «Дмитрий Донской», и было бы справедливо и правильно после вывода его из состава ВМФ осуществить его буксировку в Кронштадт для размещения в составе парка «Патриот». При этом, с учетом нормальной радиационной обстановки на корабле, никакой необходимости в вырезке реакторных отсеков нет, вполне достаточно будет извлечения активных зон реакторов. «Дмитрий Донской» может и должен стать достойным памятником великой стране и своим создателям, а проект 941 по праву является предметом гордости отечественного кораблестроения.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Подводные лодки ПЛАРК проекта 885/885А «Ясень» | ezup | Подводные лодки | 8 | 12.05.2021 11:13 |

| Подводные лодки проекта 705(К) «Лира» | ezup | Подводные лодки | 5 | 10.02.2021 15:35 |

| Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» | ezup | Подводные лодки | 9 | 21.09.2018 17:37 |

| Дизельные подводные лодки проекта 641 (СССР) | ezup | Подводные лодки | 0 | 14.06.2016 21:08 |

| Подводные лодки проекта 690 «Кефаль» | ezup | Подводные лодки | 0 | 03.03.2016 21:50 |

Линейный вид

Линейный вид