RUFOR.ORG

»

Самоходно-артиллерийские установки СУ-122 в боях на Курской дуге

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

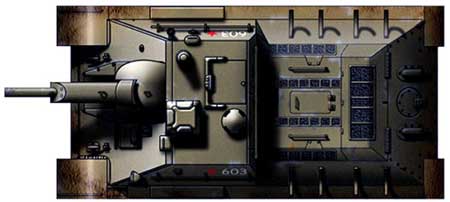

|

|

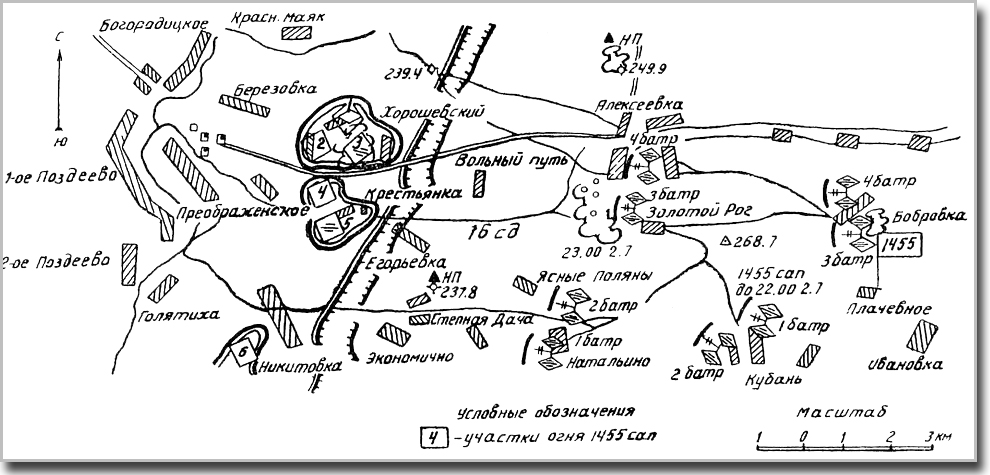

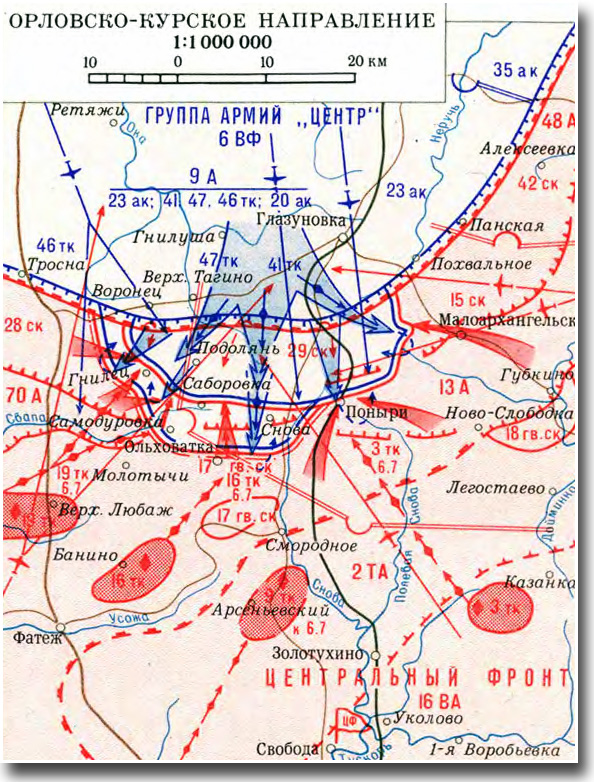

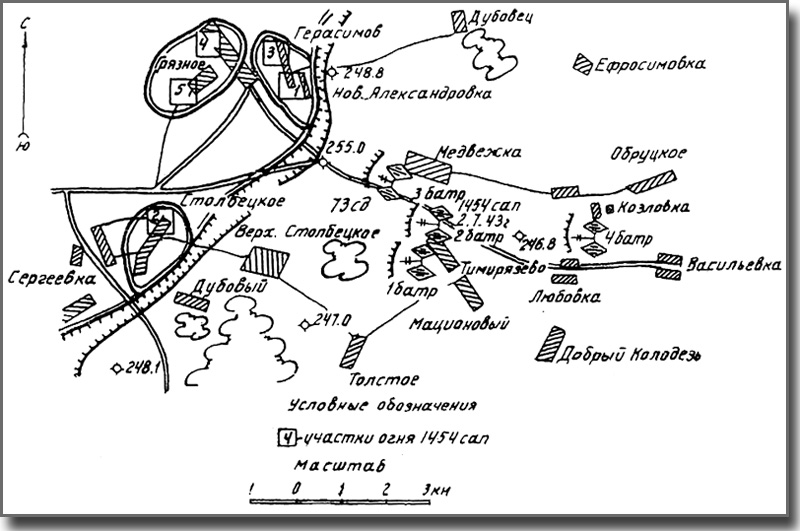

5 июля 1943 года началось сражение советских и германских войск на Курской дуге. В этот период в Красной Армии было уже много частей, оснащенных самоходными установками СУ-122, поэтому можно говорить о массовом применении артсистем подобного типа, причем как в обороне, так и в наступлении. Противником наших СУ-122 стал целый парк новейших образцов германской бронетанковой техники: модернизированные немецкие средние танки Pz.Kpfw.IV Ausf.H, новые немецкие танки "Пантера" и Pz.Kpfw. VI "Тигр", а также 88-мм самоходные орудия "Элефант" ("Фердинанд") и "Насхорн" ("Носорог"), не говоря уже о более "слабых" самоходках и штурмовых орудиях, не предназначенных для танковых поединков. В тактическом плане самоходное орудие СУ-122 и не предназначалось для боев с танками противника, подтверждением тому было отсутствие в боекомплекте артвыстрелов с бронебойными снарядами. Но вышло по-иному и танко-самоходным полкам на Курской дуге пришлось одними из первых испытать на себе удар германских танковых клиньев, где процент новой техники был особенно высок.  Фотография САУ "Фердинанд", горящего на Курской дуге В то время в Красной Армии было не принято превозносить германское оружие. Экипажам сведения о ТТХ новой немецкой техники, чтобы не подрывать моральный дух личного состава, не доводили почти до самого начала Курской битвы. Но когда все же раздали инструкции по борьбе с вражескими танками, в которых на рисунках красными стрелками были указаны их уязвимые места, опытные офицеры быстро поняли, что нашими 122-мм гаубицами М-30 лобовая броня всех этих "животных", кроме "Насхорна" (броня в пределах 10-30 мм), не пробивается. Насхорн, 8.8 cm PaK 43/1 auf PzKpfw IV Наша артсистема имела небольшую начальную скорость снаряда - 515 м/с, но ее тяжелый осколочно-фугасный снаряд массой 21,76 кг с 500 метров мог теоретически пробить броню немецких танков (что не всегда подтверждалось на практике), а на большее расстояние его (снаряда) ударом и взрывом оглушался и выводился из строя вражеский экипаж. В подобных условиях наилучшим выходом было открывать огонь по гусеницам танков противника или вести "сосредоточенный огонь" из нескольких САУ по одному бронеобъекту врага. К тому же на всех немецких танках и самоходных орудиях, в отличие от САУ СУ-122 и других наших танков, имелись дальномеры, что обычно обеспечивало противнику очень высокую точность стрельбы. Наши экипажи определяли расстояние до целей в обороне по формуле "тысячных", используя шкалы прицелов, а в наступлении целиться приходилось "на глаз" (в пределах дальности прямого выстрела). К тому же с одной остановки можно было сделать только один, в крайнем случае, два выстрела, иначе не избежать попадания вражеского снаряда. Не радовало и то, что, по сравнению с отечественными боевыми машинами, германские располагали большими боекомплектами выстрелов (так у немцев боеприпасы были в основном унитарными, а на САУ СУ-122 - нет). Советским самоходчикам оставалось рассчитывать на преимущество в скорости и маневренности СУ-122, больший запас хода и хорошие возможности по преодолению разных препятствий. Преимуществами были и значительно меньшие габариты наших самоходок, особенно по высоте. Очень большую роль в подобном противоборстве играл и боевой опыт экипажа. Во время оборонительных действий наиболее важным тактическим приемом для наших сап стала контрподготовка - стрельба с закрытых огневых позиций (по скоплениям личного состава и техники врага), удаленных от линии соприкосновения войск на 4-12 км. Обычно самоходно-артиллерийским полкам для ведения огня назначались участки сосредоточенного огня преимущественно по районам скопления пехоты, артиллерии и танков противника на удалении от переднего края на 1-2 км. Огонь самоходно-артиллерийские части вели по общему плану артиллерийской контрподготовки.  Схема применения 1455-го самоходно-артиллерийского полка в артиллерийской контрподготовке в составе войск 48-й армии Центрального фронта в битве под Курском 5 июля 1943 года. Так, например, на орловско-курском направлении в июле 1943 года 1455-й самоходно-артиллерийский полка КА (СУ-122), приданный 48-й армии Центрального фронта, был привлечен к артиллерийской контрподготовке в полосе обороны 16-й стрелковой дивизии. Полк получил приказание занять закрытые позиции в районе Алексеевка, Натальино, высота с отм. 268,7, куда он и вышел к 23.00 2 июля. Целями для подавления являлись сосредоточение пехоты и танков противника в районах Хорошевский, Крестьянка, Никитовка (участки сосредоточенного огня № 1, 2, 3, 4, 5 и 6). В течение 3 и 4 июля командиры батарей полка провели рекогносцировку, разведали ряд целей и подготовили данные для стрельбы, а затем батареи оборудовали свои огневые позиции. В ночь с 4 на 5 июля полк принимал участие в проводившейся артиллерийской контрподготовке огнем с закрытых позиций. Поставленные задачи полк выполнил и потерь в этот период не имел.В то же время в полосе действия 73-й гвардейской стрелковой дивизии той же армии (48А) был привлечен к артиллерийской подготовке 1454-й самоходно-артиллерийский полк КА, который в 23.00 2 июля занял огневые позиции в районе Медвежка, Тимирязево, Козловка. В течение 3 и 4 июля полк проводил разведку указанных командиром дивизии целей и подготовил данные для стрельб по ним. За это время батареи оборудовали свои огневые позиции. Штаб полка организовал управление и связь. Командующий артиллерией дивизии поставил полку задачу подавить цели противника на пяти участках, в соответствии с чем батареи полка к 10.00 4 июля по этим участкам провели пристрелку. В ходе контрподготовки огонь с закрытых огневых позиций вели три батареи и одна батарея (3-я) - с открытой. Поставленные задачи полк выполнил.  В атаке на Курской дуге танки Т-34 и пехота На следующий день 1454 сап целый день отражал вражеские атаки с позиций, расположенных напротив населенного пункта Змиевка. С 6.00 утра немцы перешли в наступление. У самоходчиков 1454 сап, окопавших свои САУ по скатам долины реки Неручь, покрытым кустарником и мелколесьем, были очень удобные позиции - растительность укрывала их от прямых попаданий. Первый эшелон немецкой техники составляли танки "Тигр". Скорее всего, это были боевые машины 505-го отдельного тяжелого батальона вермахта. Они медленно двигались впереди своей пехоты, видимо, рассчитывая на полную неуязвимость. С нашей стороны сначала в бой вступила пехота, но одними бутылками с зажигательной жидкостью КС и противотанковыми ружьями против "Тигров" не выстоишь. Подбив две немецкие машины, пехотинцы получили приказ на отход на вторую линию обороны. В бой вступили самоходки. Одиночные попадания по немецким танкам "Тигр" даже с близкого расстояния никакого результата не дали. Тогда самоходчики стали бить по гусеницам, а некоторые батареи наносили сосредоточенный огневой удар по выбранному командиром подразделения бронеобъекту. Это возымело действие и несколько германских тяжелых танков запылало. Одновременно по наступающим танкам вела огонь наша артиллерия, стоящая на прямой наводке. И около полудня наступление противника захлебнулось. Оставив на поле боя немало сгоревших танков, бронетранспортеров, убитых солдат, немцы начали отходить, отстреливаясь из пушек и пулеметов. Тут же, зная последующие немецкие действия, наши самоходчики сменили позиции, оставив в окопах лишь муляжи самоходок.  Фотография немецкого "Фердинанда" на Курской дуге Минут через 15 после окончания боя налетели около 50 бомбардировщиков с воющими сиренами и начали бомбить основные позиции самоходчиков, принимая оставленный камуфляж за боевые машины. Сделав несколько круговых заходов, они сравняли наши окопы с землей. Больше на этом участке в тот день немцы атак не предпринимали, а полк самоходок был переброшен на участок обороны 307-й стрелковой дивизии 13-й армии (прибыл в 23.00 6 июля), где поступил в оперативное подчинение командира 129-й танковой бригады (состояла из небольшого количества танков Т-34, а также Т-70 с 45-мм пушками). Фактически на 1454 сап легла задача по уничтожению танков и САУ противника, наступавших в районе Понырей - "Тигр" и "Фердинанд". Немцы наступали тем же клином, как в старину крестоносцы. Во главе клина двигались самоходки "Фердинанд", за ними штурмовые орудия и бронетранспортеры с пехотой. Немцы были почти уверены в своей неуязвимости. Самоходки 1454 сап открыли огонь по противнику с расстояния 600 метров, но снаряды не причиняли "Фердинандам" никакого вреда. Тогда наводчики СУ-122 стали прицельно бить по гусеницам. Два экипажа наших самоходок истратили на гусеницы "Фердинанда"около 8 снарядов. Когда германская боевая машина остановилась, в ее рубку попало еще 5 снарядов и они так оглушили экипаж, что немцы, выскакивая из рубки, держались за головы. Однако броня "Фердинанда" пробита не была. На наших позициях горели три легких танка Т-70 и самоходка СУ-122.  Схема применения 1454-го самоходно-артиллерийского полка в артиллерийской контрподготовке в составе войск 48-й армии Центрального фронта в битве под Курском 5 июля 1943 года. Немцы продолжали атаки, усилив передовую линию своих "Фердинандов" тяжелыми танками "Тигр", а также спецтанкетками "Богвард В-IV". Последними германское командование рассчитывало подорвать узлы обороны советских войск, в том числе и закопанные в землю самоходки СУ-122. Подбить эти танкетки из-за относительно малых размеров оказалось очень трудной задачей. Однако один из "Богвардов" был расстрелян нашими зенитчиками из 37-мм пушки МЗА, другой взорвался в капонире, откуда за несколько секунд до взрыва буквально "вылетела" самоходка СУ-122. В этот, наверное, самый трудный переломный момент боя наши танкисты увидели, как мимо них навстречу немецким танкам пробежала большая чепрачная овчарка с грузом и штырем на спине - она обошла одну из самоходок и бросилась прямо под танк "Тигр", возглавлявший боевой порядок наступающих. Раздался оглушительный взрыв с взметнувшимся языком пламени - и многотонный танк "Тигр" развалился на две горящие части. Правее и левее послышалось еще несколько взрывов такой же силы. После боя наши самоходчики узнали, что на этом участке в бой было пущено 10 собак, специально обученных для подрыва танков, и все сработали результативно - было уничтожено 10 танков. Уничтожение танков собаками сбило наступательный порыв немцев, но они не хотели смириться и продолжали решительно и агрессивно сражаться. Еще около получаса шла ожесточенная битва и, наконец, не добившись успеха, немецкие войска отошли на исходные позиции.  Июль 1943 года, Курская дуга. Здесь похоронен оператор танка-робота B-IV (Sd.Kfz.301) Затем последовало еще две немецкие атаки, захват части наших позиций, успешная контратака советских войск и восстановление положения статус-кво. За день боев подразделениями 1454 сап было уничтожено 5 танков и САУ, а 6 подбито. Живой силы было убито и ранено свыше 100 человек. Потери полка - 7 погибших и 20 раненых, сгорели 2 самоходки и еще 5 было подбито. Тяжелые оборонительные бои у Понырей (совхоз имени 1-го Мая) продолжались до 12 июля. В этот день по приказу командующего фронтом 1454-й артполк покинул обороняемые позиции и перешел в подчинение 9-го отдельного танкового корпуса КА, оперативно взаимодействуя с 95-й танковой бригадой. После этих боев в 1454 сап появилась первая наградная символика: на боевые рубки машин наносили красные звезды - по количеству подбитых "Тигров" и "Фердинандов".Тактика применения Широкое распространение в обороне войск получил способ использования самоходно-артиллерийских установок в засадах. Самоходно-артиллерийские части и подразделения, действовавшие из засад, имели ряд преимуществ перед противотанковой и полевой артиллерией. Высокая маневренность и прочная броня позволяли самоходно-артиллерийским частям и подразделениям во все периоды оборонительного боя выполнять ряд задач из засад, особенно при отражении массированных атак танков противника, с наименьшими в своем составе потерями. Широким применением маневра достигалась возможность повышать эффективность своего огня посредством всестороннего использования местности. Самоходно-артиллерийские части и соединения из засад наносили значительные потери немецким танкам, в то время как сами при угрозе обхода могли под огнем быстро менять позиции и занимать более выгодное положение в отношении танков противника.  В обороне в засаду выделялась большей частью батарея самоходно-артиллерийских установок. Иногда боевые подразделения САУ, назначенные в засады, усиливались подразделениями стрелков и автоматчиков, а в отдельных случаях и саперов.Засады чаще всего организовывались при обороне на широком фронте. Располагались они, как правило, в главной оборонительной полосе на танкоопасных направлениях, в полковых участках - в промежутках между батальонными районами или в промежутках между полковыми участками. В первом случае расположение засад производилось распоряжением командиров полков, во втором - распоряжением командиров дивизий.  Правильный выбор района засады являлся главным условием успеха в бою. Засады располагались так, чтобы наступающие немецкие танки и самоходные орудия поражались по возможности фланговым огнем, как наиболее действительным. Очень часто по условиям боевой обстановки времени на организацию засад было недостаточно, а поэтому все подготовительные работы проводились в весьма сжатые сроки. Как показал опыт войны, для организации засады командиру требовалось не менее трех часов светлого времени. За это время он успевал:

Для того чтобы не дать возможности противнику обнаружить подготавливаемый район засады и тем самым обеспечить внезапность применения самоходно-артиллерийских установок, оборудование огневых позиций САУ, как правило, производилось в ночное время. Степень инженерного оборудования района засады зависела от наличия времени, в связи с чем инженерные работы делились на две очереди: первая очередь - расчистка секторов для обзора и обстрела и маскировка самоходно-артиллерийских установок; вторая очередь - подготовка окопов для самоходно-артиллерийских установок как на основных, так и на запасных огневых позициях, и путей подхода к ним. Когда же времени недоставало, окопы на огневых позициях для самоходно-артиллерийских установок не отрывались.  Входившие в состав засады стрелки и автоматчики располагались на флангах и в промежутках между самоходно-артиллерийскими установками. Не менее важным условием успеха являлись также организация огня и управление им. При организации огня для всех самоходно-артиллерийских установок назначались общие ориентиры; указывались для каждой основной и дополнительный секторы огня (взаимно перекрывавшиеся), намечались рубежи открытия огня. В соответствии с полученными указаниями готовились исходные данные для стрельбы. Для каждой самоходно-артиллерийской установки составлялись огневые карточки. Для управления огнем командир самоходно-артиллерийского подразделения назначал сигналы открытия и прекращения огня. Правильное распределение целей между самоходно-артиллерийскими установками, выдержка экипажа при открытии огня (только по сигналу командира подразделения) - все это являлось необходимыми условиями, позволявшими повышать эффективность огня, наносить большие потери противнику и оказывать на него значительное моральное воздействие. Как правило, действия самоходно-артиллерийских установок из засад увязывались с общей системой противотанковой обороны, а также с подразделениями, оборонявшимися впереди, с соседями.  В зависимости от расположения засады по отношению к атакующему противнику и характера действий его танков устанавливался определенный порядок ведения огня. В первую очередь уничтожались головные танки. Если же немецкие танки, прорвавшись в глубину обороны, действовали в колоннах по дорогам, в дефиле или в других местах, исключавших возможности маневрирования, то установки открывали огонь одновременно по головным и хвостовым машинам с таким расчетом, чтобы созданная подбитыми танками "пробка" не дала возможности уцелевшим машинам отойти назад. После того как были подбиты головной и хвостовой танки, обычно производилось последовательное уничтожение остальных машин. Самоходно-артиллерийские установки, действовавшие из засад, чаще всего занимали заранее подготовленные огневые позиции и с них встречали атаку танков противника. Однако иногда, чтобы не обнаружить преждевременно своего расположения или избежать напрасных потерь от прочесывающего огня немецкой артиллерии, самоходно-артиллерийские установки оставались в укрытии и лишь с появлением танков противника выдвигались на заранее оборудованные огневые позиции. В боевой практике самоходно-артиллерийские установки чаще всего действовали с заранее занятых огневых позиций. Иногда они до выхода на огневые позиции находились в укрытии. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Боевое применение самоходно-артиллерийской установки СУ-122 | ezup | Бронетехника СССР в боях | 0 | 23.01.2019 00:18 |

| Самоходные артиллерийские установки | ezup | САУ | 0 | 20.03.2015 14:58 |

| Отечественные противотанковые самоходные артиллерийские установки. Часть 2-я | ezup | САУ | 0 | 10.11.2013 02:06 |

| Самоходные артиллерийские установки | ezup | САУ | 0 | 03.10.2013 22:11 |

| Самоходные артиллерийские установки | ezup | САУ | 0 | 15.08.2011 14:11 |

Линейный вид

Линейный вид