RUFOR.ORG

»

Стратегический ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) с ракетой 15А15

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Базирование:

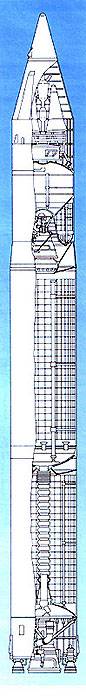

Шахтная ПУ Система управления: Программное управление Боевая часть: Спецбоеприпас Применение: Стратегические Страна: Россия Дальность: 10320 км. Год разработки: 1975 г.  Постановлением правительства СССР N 682-218 от 19 августа 1970г. головным организациям - КБ "Южное" и ЦКБМ - была задана разработка проектов модернизации стратегического ракетного комплекса УР-100, стоящего на боевом дежурстве. В соответствии с этим постановлением КБ "Южное" поручалась разработка ракетного комплекса с межконтинентальной ракетой МР-УР100 (15А15) с выходом на летно-конструкторские испытания в 1973г. Задача заключалась в модернизации комплекса УР-100 с минимальными сроками и затратами. Ракета УР-100 (8К84) легкого класса была разработана ЦКБМ, принята на вооружение РВСН в 1967г., была сравнительно недорога и выпускалась в массовом количестве для скорейшего наращивания военного потенциала СССР в соревновании с США. Всего было развернуто около тысячи ракет. В связи с моральным старением ракеты УР-100 было необходимо в существующие шахтные сооружения установить новые, более современные и эффективные межконтинентальные ракеты. Разработка на конкурсной основе стимулировала соперничающие организации добиваться улучшения ТТХ комплекса и форсировать темпы работ. Начало работ над комплексом 15П015 в КБ "Южное" совпало с работами по созданию стратегического ракетного комплекса "тяжелого" класса Р-36М (15П014) с ракетой 15А14. Интенсивную разработку этих двух новых комплексов третьего поколения конструкторский коллектив выполнял практически одновременно. Комплекс с ракетой МР-УР100 создавался примерно на год позже и это дало возможность заимствовать новые, перспективные конструкторские решения из комплекса Р-36М и тем самым сократить сроки его отработки. На обоих комплексах были применены схемы минометного старта из ТПК, разделяющиеся головные части (РГЧ), системы управления на основе БЦВМ, единый унифицированный боевой блок, аналогичные конструктивно-компоновочные схемы твердотопливных двигателей РГЧ. Высокая степень преемственности способствовала ускоренным темпам отработки ракеты 15А15. Летные испытания ракет 15А14 и 15А15 начались практически одновременно. Ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) с ракетой 15А15, оснащенной разделяющейся головной частью, был принят на вооружение РВСН СССР в 1975г. 6 мая 1975 года в г. Бологое на дежурство был поставлен первый ракетный полк, вооруженный этим ракетным комплексом. С 1979 года началась замена части ракет 15А15 (МР-УР100), в развернутых ракетных полках, на модернизированный вариант - 15А16 (МР-УР100УТТХ). Во второй половине 80-х годов было принято решение о постепенном выводе из боевого состава ракет этого семейства. К моменту подписания Договора СНВ-1 на боевом дежурстве их осталось всего 47 единиц, а в 1995 году последние из них были ликвидированы. На западе комплекс получил обозначение SS-17 Mod.1,2 (по договору СНВ-1 - РС-16А); Состав  Двухступенчатая МБР легкого класса тандемной схемы МР-УР100 (см.схему) была выполнена в двух диаметрах, увеличенных по сравнению с УР-100: диаметр первой ступени составлял 2.25м, второй - 2.1м. Ступени были соединены между собой коническим переходным отсеком, который при разделении ступеней разрушался удлиненным кумулятивным зарядом (УКЗ), опоясывающим переходной отсек в середине. Такая схема была применена впервые в разработках КБ "Южное". На обеих ступенях баки горючего и окислителя были объединены в единые топливные емкости, промежуточные днища в которых выполнялись из триметаллического листа (АМг6+АД1+АМг6) с вторичной герметизацией сварных швов. Для изготовления оболочек топливных баков использовались более прочные вафельные обечайки, технология изготовления которых впервые была освоена применительно к ракете Р-36М. На ракете МР-УР100 использовался так называемый "химический" предварительный наддув топливных баков, а также заборные устройства оригинальной конструкции с дестратификаторами ("мешалками"), обеспечивавшими минимальные остатки незабора топлива в баках. Топливная система ракеты была полностью ампулизирована, что исключало необходимость пневмоиспытаний в местах эксплуатации. Торможение корпуса второй ступени при отделении ГЧ производилось газореактивной системой путем стравливания давления наддува из полостей топливного отсека. Вскрытие сопел противотяги производилось УКЗ. На ракете была применена новая система управления расходованием топлива (СУРТ) для обеспечения одновременного опорожнения топливных баков и оптимального использования запасов топлива, в результате чего была существенно повышена энергетика ракеты. На первой ступени устанавливался маршевый однокамерный двигатель (разработки КБЭМ) второй ступени ракеты Р-36М и управляющий четырехкамерный двигатель 15Д167, разработанный КБ-4 КБЮ на базе серийных двигателей 8Д68 и 8Д612. ЖРД 15Д167, выполненный по открытой схеме без дожигания, обеспечивал для первой ступени, кроме своей основной функции также наддув бака горючего восстановительным газом, питание окислителем и горючим агрегата наддува бака окислителя и питание горючим системы гидроприводов, а для второй ступени - питание компонентами топлива систем предварительного наддува баков. Камера сгорания ЖРД 15Д167 с соплом трубчатой конструкции была спроектирована с максимальной степенью унификации с двигателем 8Д612 тормозной ДУ ОГЧ ракеты 8К69. Для размещения маршевого двигателя бак горючего первой ступени был выполнен с вогнутым днищем. Однокамерный маршевый ЖРД второй ступени 15Д169 замкнутой схемы размещался в тороидальной полости бака горючего. Управление вектором тяги осуществлялось путем вдува генераторного газа в закритическую часть сопла. Для управления по крену использовались четыре сопла, работающих от газогенератора ТНА. ЖРД 15Д169 оббеспечивал также наддув бака окислителя второй ступени газом, вырабатываемым газогенератором наддува, и бака горючего - восстановительным генераторным газом, отбираемым после ТНА. Двигатель был разработан на базе ЖРД 15Д512 второй ступени ракеты 8К99 с некоторыми усовершенствованиями для повышения надежности и увеличения ресурса. Для разведения ББ РГЧ использовалась твердотопливная ДУ 15Д171, разработанная КБ "Южное" и НПО "Алтай", конструктивно-компоновочная схема которой аналогична схеме ДУ 15Д161 и 15Д221 РГЧ ракеты 15А14, а отличие в основных характеристиках (рабочий запас топлива, суммарный импульс тяги, время работы) обусловлено меньшим числом ББ. Программирование тяги осуществлялось за счет выбора заряда твердого топлива торцевого горения в коническом корпусе. Уменьшение поперечного сечения горящей поверхности заряда по времени обеспечивало плавное снижение величины тяги. Система управления автономная, инерциальная разработана на базе ЦВМ с автоматизированным измерением погрешностей командных приборов и автоматическим вводом соответствующих поправок в полетное задание за минимальное время после получения команды на пуск. Система управления позволяет производить переприцеливание в процессе предстартовой подготовки. СУ размещена в едином герметичном контейнере, отделяющемся от ракеты и обеспечивающим полет РГЧ. Это решение позволило отказаться от корпусов приборов, максимально сблизить их между собой, уменьшив их массу и массу кабельной сети, обеспечить лучшие условия для функционирования аппаратуры и существенно уменьшить габариты и массу приборного отсека. Герметичный приборный отсек стал объектом двойного использования: сначала в составе ракеты при полете первых ступеней, а затем, после отделения от ракеты совместно с РГЧ, обеспечивал ее полет и разведение ББ. Жесткие ограничения по длине ракеты привели к необходимости еще одного новшества - был разработан специальный головной обтекатель со складывающимся наконечником из двух полуоболочек, которые после выхода ракеты из ШПУ складывались под действием пружинных приводов и образовывали острый конус. В результате разработанная РГЧ для ракеты МР-УР-100 по уровню массового совершенства является непревзойденным образцом и поныне. Боевое оснащение ракеты

Состав БРК

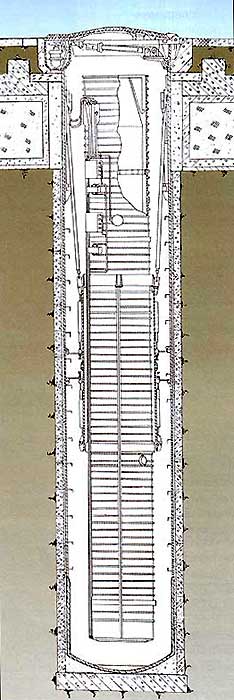

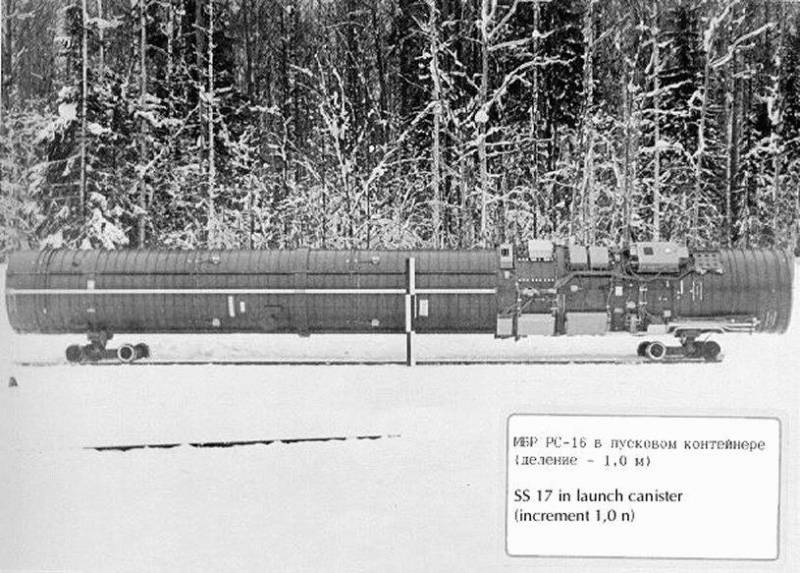

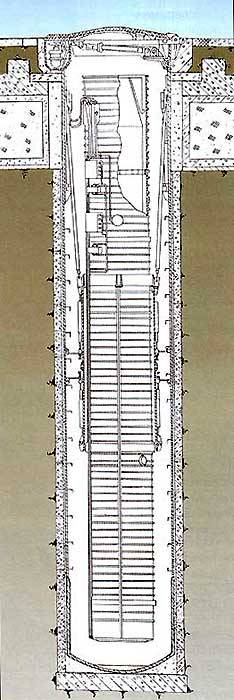

В варианте модернизации ПУ "ОС-84", предложенном КБСМ (Главный конструктор Уткин А.Ф.) , максимально сохранялась строительная часть ШПУ и предусматривалось индустриальное изготовление основных элементов модифицированной ШПУ (15П715) - защитного устройства поворотного типа, силового металлического стакана и пр., при этом защищенность сооружения увеличивалась не менее чем в 15раз. Важной особенностью ШПУ 15П715 являлось то, что шахтная пусковая установка не имела энергопотребляющих систем температуровлажностного режима и обеспечивала необходимый микроклимат за счет сплошной теплоизоляции по наружной поверхности металлоконструкции сооружения и защитной крыши, а также двойного резинового гермоконтура по периметру крыши. Внутри пусковой установки с ракетой находились лишь пассивные средства осушки воздуха - кассеты с сорбентом (хлористым кальцием), которые заменялись при регламенте. Транспортно-пусковой контейнер для ракеты 15А15 представлял собой сварной цилиндр размерами 2х20м из алюминиевого сплава АМг6 с рядом ребер по наружному диаметру. Сложность изготовления ТПК таких больших габаритов заключалась в высокой точности обработки внутренней полости для обеспечения герметичности при выходе ракеты. Первоначально его изготовление предполагалось вести на Омском авиазаводе N 166 (впоследствии НПО "Полет"), однако впоследствии был назначен новый изготовитель ТПК - ждановский завод "Тяжмаш". Общая сборка ракеты, загрузка в ТПК, комплексная проверка систем ракеты и наземного проверочно-пускового оборудования, установленного на ТПК, осуществляется на заводе. Перегрузка ТПК с ракетой на всех этапах эксплуатации - бескрановым способом в любых метеоусловиях. Грунтовым транспортным средством повышенной проходимости ТПК с ракетой доставляется к ПУ без проведения проверок на технической позиции. Загрузка ТПК с ракетой в ПУ - с помощью унифицированного подъемно-транспортного оборудования. Заправка ракеты топливом - с помощью унифицированных средств подвижного заправочного оборудования без присутствия личного состава в ПУ. Пристыковка к ракете полностью собранной и проверенной ГЧ — с помощью унифицированного для всех видов боевого оснащения транспортно-установочного оборудования. Тактико-технические характеристики Общие характеристики Прицельная дальность стрельбы,км : - максимальная с РГЧ - максимальная с моноблочной ГЧ - минимальная 10250 10320 1000 Точность стрельбы (на дальность 10000 км), км ±1.6 Район разведения ББ,км 200х100 Боеготовность,с 80 Гарантийный срок нахождения на боевом дежурстве при регламенте 1 раз в 3 года, лет 10 Ракета 15А15 Стартовый вес ракеты, тс 71.2 Вес головной части, кгс 2100 Полетная надежность 0.957 Диаметр, м 2.25 Длина , м 22.51 Характеристики ДУ Тяга ДУ (на земле/в пустоте), тс: - основного двигателя I ступени - рулевого двигателя I ступени - II ступени 117 / 126 28 / 33 - / 14.5 удельный импульс ДУ в пустоте, с: - I ступени - II ступени 318.5 330.5 Испытания и эксплуатация Летно-контсрукторские испытания ракеты МР-УР-100 начались на НИИП-5 под руководством Госкомиссии, возглавляемой генерал-полковником Ф.П.Тонких и его заместителем, Главным конструктором КБЮ В.Ф.Уткиным.Начало ЛКИ - 1972г., окончание - 1975г. Всего пусков в ходе ЛКИ - 40, из них:

Последний раз редактировалось ezup; 08.08.2019 в 23:33. |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Ракетный комплекс 15П015 МР УР-100 с межконтинентальной ракетой 15А15

В 1967 году на вооружение ракетных войск стратегического назначения поступил новый комплекс УР-100 с межконтинентальной баллистической ракетой 8К84. За счет своей простоты и сравнительной дешевизны такая ракета могла выпускаться в больших количествах. Однако упрощение конструкции и ряд других факторов привели к тому, что уже через несколько лет комплекс УР-100 стал нуждаться в замене. Эта задача была решена, и на вооружение РВСН был принят комплекс МР УР-100 / 15П015 с ракетой 15А15, характерной чертой которого стало широкое использование новых технологий и конструкторских решений. В августе 1970 года вышло постановление Совмина СССР, определявшее дальнейшее развитие вооружений РВСН. В связи с постепенным моральным устареванием комплекса УР-100 требовалось провести его модернизацию, направленную на повышение основных тактико-технических характеристик. К разработке проекта модернизации решили привлечь сразу две организации – Конструкторское бюро «Южное» (г. Днепропетровск) и ЦКБ Машиностроения (г. Реутов). Считалось, что конкуренция между двумя бюро обеспечит создание оптимального во всех отношениях проекта.  Ракета-памятник 15А15. Фото Arms-expo.ru В соответствии с требованиями заказчика, следовало разработать вариант глубокой модернизации легкой ракеты 8К84, отличающейся повышенными характеристиками при сохранении приемлемой стоимости и сложности производства. Новое изделие должно было использовать существующие шахтные пусковые установки (ШПУ) от комплекса УР-100. Летно-конструкторские испытания готовой ракеты требовалось начать в 1973 году. Обе организации запустили разработку новых проектов. При этом КБ «Южное» во главе с М.К. Янгелем имело некоторые преимущества. Незадолго до начала разработки нового проекта 15П015 оно занялось созданием перспективного комплекса с тяжелой ракетой – Р-36М. Ряд решений по этой ракете мог найти применение в ходе модернизации УР-100. Кроме того, планировалось изучать и внедрять новые идеи. Сочетание существующих агрегатов, заимствованных идей и полностью новых решений в итоге обеспечило проекту 15П015 победу в конкурсе. В соответствии с основными требованиями заказчика, обновленный комплекс МР УР-100 / 15П015 должен был использовать существующие пусковые установки от системы УР-100. Перестройка ШПУ, командных пунктов и т.д. не требовалась. Впрочем, был разработан проект модернизации наземных средств, отличавшийся повышенной боевой устойчивости и улучшенными средствами обеспечения микроклимата. В частности, новая шахта получила теплоизоляцию и уплотнения, а также пассивные средства осушения воздуха – благодаря этому она не нуждалась в климатических системах, потребляющих энергию.  Ракета комплекса 15П015 в транспортно-пусковов контейнере. Фото Fas.org Основные изменения нового проекта затрагивали конструкцию самой МБР. Новое изделие с индексом 15А15 представляло собой двухступенчатую ракету с отделяемой головной частью. На обеих ступенях сохранялись жидкостные ракетные двигатели (ЖРД). Боевая часть могла быть моноблочной или включать несколько боезарядов индивидуального наведения. С точки зрения общей архитектуры ракета комплекса МР УР-100 максимально походила на МБР из состава УР-100, но отличалась набором компонентов и решениями различных конструкторских задач. Ракета 15А15 отличалась от предшественницы увеличенными габаритами. Ее первая ступень имела цилиндрический корпус диаметром 2,25 м, вторая – 2,1 м. Между собой ступени соединялись коническим переходным отсеком. Боевая ступень получила конический обтекатель. В связи с увеличением габаритов ракета не умещалась в ШПУ ограниченной глубины. Эта проблема была решена при помощи особого головного обтекателя. Его переднюю часть выполнили в виде пары полуоболочек. В транспортном положении они лежали по бокам от обтекателя. После выхода из ШПУ пружинные механизмы складывали их в коническую конструкцию. Корпуса ступеней выполнялись в виде вафельных обечаек из алюминиевых и магниевых сплавов. Такое решение было взято из проекта Р-36М. Корпуса также выполняли функции баков для горючего: использовалась архитектура с едиными емкостями, разделенными промежуточными днищами. В баках находились элементы топливной системы. В частности, использовались новые заборные устройства с дестратификаторами, обеспечивавшими максимальное извлечение горючего из бака. Топливная система полностью ампулизировалась, что облегчало эксплуатацию.  Схема изделия 15А15. Рисунок Rbase.new-factoria.ru Первая ступень ракеты оснащалась маршевым однокамерным двигателем 15Д168 и четырехкамерным управляющим 15Д167. Маршевый двигатель был заимствован у второй ступени ракеты Р-36М. Для сокращения длины ракеты первая ступень получила вогнутое днище сложной формы, в нишах которого находились агрегаты двигательной установки. Управляемый двигатель 15Д167 открытой схемы без дожигания отвечал за маневрирование, а также обеспечивал наддув баков восстановительным газом. Тяга маршевого двигателя на земле составляла 117 т, рулевого – 28 т. Двигатели использовали топливную пару гептил-амил (несимметричный диметилгидразин и тетраоксид диазота). Менее крупная вторая ступень тоже получила вогнутое нижнее днище, на котором устанавливался двигатель 15Д169. Отдельный рулевой двигатель на второй ступени отсутствовал. Для управления по крену применялись газовые двигатели с отбором рабочего тела от турбонасосного агрегата. Также имелись средства изменения вектора тяги в виде системы вдува генераторного газа в закритическую часть сопла. Тяга двигателя второй ступени в пустоте – 14,5 т. Разделяющаяся головная часть имела собственную силовую установку, построенную на основе твердотопливного двигателя 15Д171. Это изделие тоже создавалось на базе агрегатов ракеты Р-36М, но отличалось иными размерами и, соответственно, сокращенными характеристиками. Ракета 15А15 получила автономную систему управления на базе центральной вычислительной машины, сопряженной с прочими компонентами. Все приборы, отвечающие за управление и наведение ракеты, были установлены в общем контейнере в отсеке головной части. Это позволило избавиться от дополнительных отсеков, а кроме того, снизить массу аппаратуры, сократить длину кабелей и т.д. Наконец, единая система управления отвечала и за полет ракеты, и за разведение боевых блоков. Аппаратура ракеты позволяла осуществлять перенацеливание на другой объект в ходе предстартовой подготовки. Также был реализован принцип автоматического измерения погрешностей приборов с последующим вводом поправок в полетное задание.  Размещение ракеты в ШПУ. Рисунок Rbase.new-factoria.ru Боевая ступень ракеты 15А15 могла нести разное оснащение. Предлагался вариант с моноблочной боевой частью. В этом случае использовался специальный боезаряд мощностью 3,4 Мт. Также была разработана разделяющаяся боевая часть с четырьмя блоками индивидуального наведения, несущими заряд по 400 кт. Во всех случаях боевые блоки имели защиту от поражающих факторов ядерного взрыва. Ракета нового типа на заводе должна была помещаться в транспортно-пусковой контейнер диаметром около 2,5 м и длиной 20 м. Это изделие выполнялось из сплава АМг6 и имело цилиндрический корпус с внешними ребрами. На наружной поверхности ТПК помещались различные устройства и приборы. В пространстве между хвостовой частью ракеты и днищем располагался пороховой аккумулятор давления для минометного старта – это был один из первых случаев применения такого оснащения на отечественных ракетах. ТПК ракеты комплекса 15П015 был максимально унифицирован с существующими изделиями, что облегчало работу с ним. Транспортировка ракеты на всех этапах, от завода и до загрузки в ШПУ, не требовала никаких новых устройств или образцов техники. То же касалось заправки ракет и установки боевого оснащения. Все подобные работы можно было осуществлять с использованием штатной техники и оснащения РВСН без применения каких-либо новых образцов.  Ракета 15А15 без головной части. Фото Fas.org В полетной конфигурации ракета 15А15 имела длину 22,5 м при максимальном диаметре 2,25 м. Стартовая масса – 71,2 т, из которых 63,2 т приходилось на компоненты топлива. Полезная нагрузка – 2100 кг. Минимальная дальность стрельбы определялась на уровне 1000 км. Максимальная дальность с применением моноблочной боевой части – 10320 км; при использовании разделяющейся части – 10250 км. Боевые блоки разводились в пределах района размером 200х100 км. Круговое вероятное отклонение не превышало 500 м. *** Широкое использование отработанных решений и элементов позволило начать летно-конструкторские испытания раньше намеченного срока. Первые бросковые запуски ракеты 15А15 состоялись уже в мае 1971 года на 5-м Научно-исследовательском испытательном полигоне (Байконур). 26 декабря 1972-го провели первый испытательный запуск в рамках ЛКИ. Последний из испытательных стартов состоялся 14 декабря 1974 года. В ходе ЛКИ выполнили 40 тестовых запусков. Более чем в 30 случаях условная мишень располагалась на полигоне Кура, что позволяло испытать ракету на максимальных дальностях. Также имел место один пуск на минимальную дальность. Во время испытаний было всего 3 аварийных пуска, еще 2 признали частично успешными. Таким образом, полным успехом завершились 35 запусков. 30 декабря 1975 года вышло постановление Совмина о принятии на вооружение нового ракетного комплекса МР УР-100 / 15П015 с межконтинентальной баллистической ракетой 15А15. К этому времени завод «Южмаш» приступил к подготовке серийного производства новых компонентов комплекса. К выпуску ракет привлекли некоторые другие предприятия. В частности, ТПК новой конструкции заказали предприятию «Тяжмаш» (г. Жданов).  Первая ступень ракеты. Фото Fas.org К моменту официального принятия на вооружение первый полк, вооруженный ракетами 15А15, уже успел заступить на боевое дежурство. Первые комплексы МР УР-100 служили вблизи г. Бологое. До конца десятилетия ряд других соединений РВСН, ранее использовавших комплексы УР-100, перешел на новое оружие. По известным данным, в рамках замены устаревшего вооружения в общей сложности было поставлено на дежурство 130 ракет 15А15. Общий выпуск серийных изделий, по всей видимости, был больше. В 1976 году, вскоре после официального принятия МР УР-100 на вооружение, Совмин распорядился провести новую модернизацию этого комплекса. По результатам новых работ, в 1979 году стартовало развертывание комплекса МР УР-100 УТТХ / 15П016 с ракетами 15А16. В связи с запуском производства новых ракет выпуск предыдущих был остановлен. Ракеты 15А16 становились на дежурство вместо имеющихся 15А15 и постепенно заменяли их. Процесс замены завершился в 1983 году, когда из шахты убрали последнюю МБР комплекса МР УР-100. За время эксплуатации комплекса 15П015 было проведено 27 учебно-боевых запусков ракет по целям на отечественных сухопутных полигонах. Лишь два таких старта завершились аварией и не привели к поражению назначенной цели. С учетом запусков на стадии испытаний, всего было использовано 67 ракет, и 60 справились с поставленными задачами. В целом, ракеты показали высокую надежность и хорошо зарекомендовали себя. Согласно разным источникам, ракеты 15А15, по мере их замены новыми 15А16, уходили на склады либо отправлялись на разборку. Некоторое количество таких изделий оставалось в наличии в период подготовки договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-I). В рамках этого соглашения советская МБР получила обозначение РС-16А. Ее улучшенная версия 15А16 именовалась РС-16Б.  Схема объектов ракетного комплекса 15П015 / МР УР-100, развернутого под Костромой. Рисунок Fas.org К моменту подписания СНВ-I ракеты РС-16А / 15А15 на дежурстве отсутствовали. В ШПУ ракетных частей находилось менее полусотни более новых 15А16 / РС-16Б. Незадолго до того было принято решение о снятии с вооружения устаревших образцов семейства УР-100, и комплексы 15П015 и подлежали списанию. К середине девяностых годов все остававшиеся в наличии ракеты РС-16 были утилизированы или уничтожены. *** Ракеты 8К84 комплекса УР-100 в свое время хорошо показали себя и обеспечили быстрое перевооружение ракетных войск стратегического назначения: на дежурстве одновременно находилась почти тысяча таких изделий. Однако со временем это оружие стало нуждаться в замене, в результате чего появился интереснейший проект глубокой модернизации. На базе 8К84 и с применением совершенно новых решений была создана ракета 15А15, имевшая улучшенные характеристики. Однако МБР 15А15 комплекса 15П015 не стала массовой и не смогла полностью заменить существующие УР-100. Кроме того, она служила не слишком долго. Уже в конце семидесятых годов на дежурство поступили первые 15А16, и через несколько лет 15А15 были сняты с дежурства. Впрочем, это не помешало некоторым образцам этого типа пролежать на складах до появления договора о сокращении вооружений. Полноценная эксплуатация комплекса 15П015 с ракетой 15А15 продолжалась всего несколько лет, после чего его стали заменять более новым вооружением. Тем не менее, он оказался знаковой разработкой отечественной оборонной промышленности и оказал серьезное влияние на дальнейшее развитие ракетно-ядерного щита. В конструкции ракет 15А15 и Р-36М использовался ряд принципиально новых решений, полностью оправдавших себя и нашедших применение в дальнейших проектах. Таким образом, несмотря на недолгую службу и не самую большую численность, комплекс 15П015 / МР УР-100 оставил свой след в истории наших РВСН. По материалам:

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| СРК 15П015 (МР-УР100) |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Стратегический ракетный комплекс УР-100 с ракетой 8К84 | ezup | Стратегические | 0 | 21.12.2013 01:33 |

| Стратегический ракетный комплекс Р-36 с ракетой 8К67 | ezup | Стратегические | 0 | 20.12.2013 01:14 |

| Стратегический ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) с ракетой 15А15 | ezup | Стратегические | 0 | 19.12.2013 02:19 |

| Стратегический ракетный комплекс УР-100 с ракетой 8К84 | ezup | МБР наземного базирования | 0 | 25.07.2012 15:58 |

| Стратегический ракетный комплекс Р-36 с ракетой 8К67 | ezup | МБР наземного базирования | 0 | 25.07.2012 12:16 |

Линейный вид

Линейный вид