RUFOR.ORG

»

Отечественная беспилотная авиация (часть 1)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

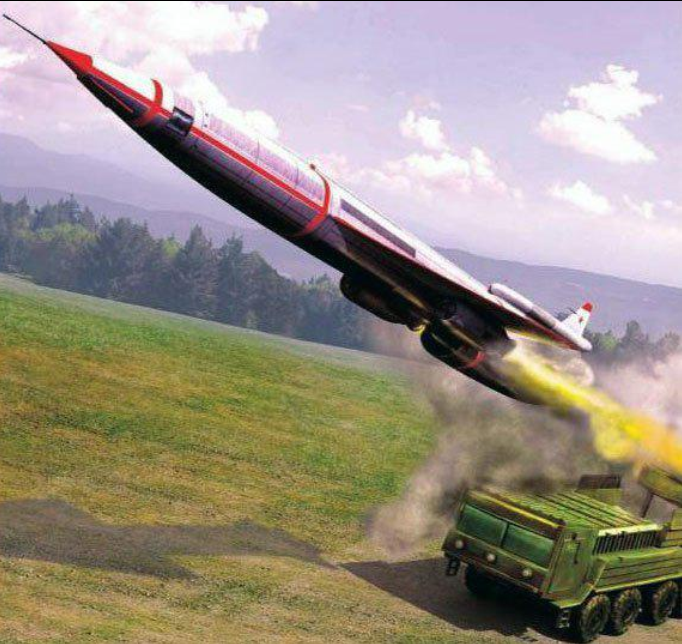

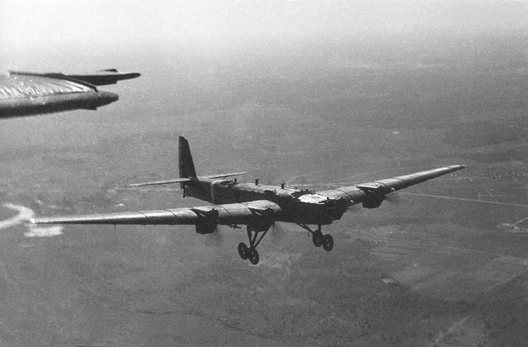

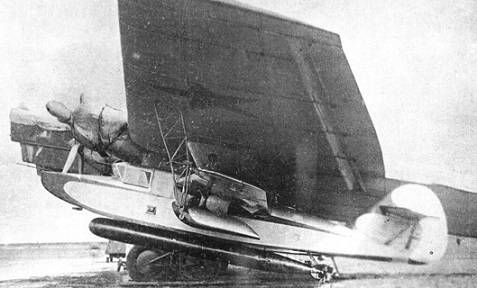

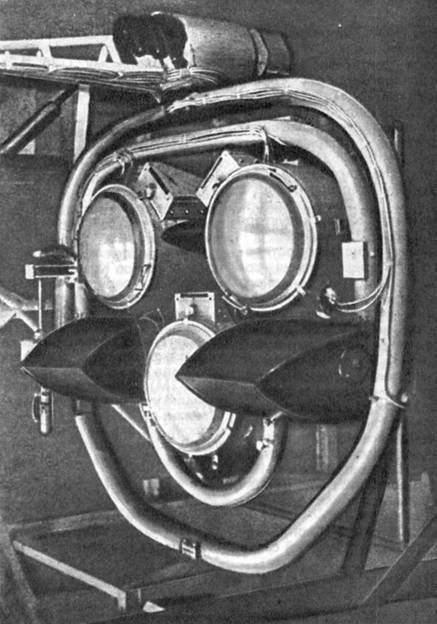

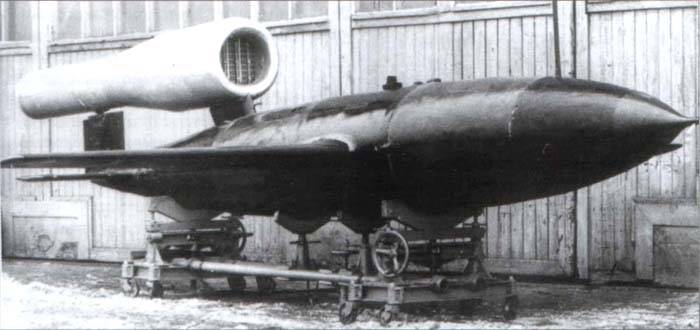

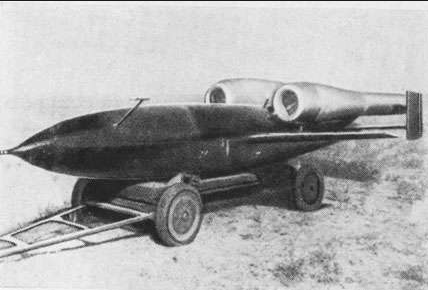

Первые работы по созданию в СССР беспилотных летательных аппаратов начались в начале 30-х годов прошлого века. Первоначально нагруженные взрывчаткой радиоуправляемые беспилотники рассматривались в роли «воздушных торпед». Их предполагалось использовать против важных целей, хорошо прикрытых зенитной артиллерией, где пилотируемые бомбардировщики могли понести большие потери. Инициатором начала работ по этой теме был М.Н. Тухачевский. Разработка радиоуправляемых самолётов шла в Особом техническом бюро («Остехбюро») под руководством В.И. Бекаури. Первым самолетом, на котором в Советском Союзе было испытано дистанционное радиоуправление, стал двухмоторный бомбардировщик ТБ-1 конструкции А.Н. Туполева с автопилотом АВП-2. Испытания начались в октябре 1933 года в Монино. Для телеуправления самолётом в «Остехбюро» была спроектировали телемеханическую систему «Дедал». Так как взлёт радиоуправляемого самолёта был слишком сложной задачей для весьма несовершенной аппаратуры, ТБ-1 взлетал под управлением пилота. ТБ-1 В реальном боевом вылете, после взлёта и вывода самолёта на курс в сторону цели лётчик должен был выбрасываться с парашютом. Далее самолёт управлялся с помощью УКВ передатчика с ведущего самолёта. При испытаниях основной проблемой стала ненадёжная работа автоматики, команды проходили некорректно, а зачастую аппаратура и вовсе отказывала, и пилоту приходилось брать управление на себя. К тому же военных совершенно не устраивало то, что в ходе выполнения боевого задания дорогостоящий бомбардировщик терялся безвозвратно. В связи этим они потребовали разработать систему дистанционного сброса бомб и предусмотреть радиоуправляемую посадку самолёта на свой аэродром. Так как в середине 30-х ТБ-1 являлся уже устаревшим, испытания продолжили на четырёхмоторном ТБ-3. Проблему неустойчивой работы аппаратуры управления было предложено решить за счёт пилотируемого полёта ведомого по радио самолёта на большей части маршрута. При подходе к цели пилот не выбрасывался с парашютом, а пересаживался в подвешенный под ТБ-3 истребитель И-15 или И-16 и на нем возвращался домой. Далее наведение ТБ-3 на цель происходило по командам с самолета управления. ТБ-3 Но, как и в случае с ТБ-1, автоматика работала крайне ненадёжно и в ходе испытаний радиоуправляемого ТБ-3 было опробовано множество электромеханических, пневматических и гидравлических конструкций. Для исправления ситуации на самолёте заменили несколько автопилотов с различными исполнительными механизмами. В июле 1934 года испытывался самолет с автопилотом АВП-3, а в октябре того же года — с автопилотом АВП-7. По завершению испытаний аппаратуру управления предполагалось использовать на дистанционно управляемом самолёте РД («Рекорд дальности» - АНТ-25 - на такой машине Чкалов перелетел через полюс в Америку).  Самолёт РД Телемеханический самолёт должен был поступить на вооружение в 1937 году. В отличие от ТБ-1 и ТБ-3 для РД не требовался самолет управления. Нагруженный взрывчаткой РД должен был в телеуправляемом режиме лететь до 1500 км по сигналам радиомаяков и наносить удары по крупным городам неприятеля. Однако до конца 1937 года довести аппаратуру управления до стабильно рабочего состояния так и не удалось. В связи с арестом Тухачевского и Бекаури, в январе 1938 года «Остехбюро» расформировали, а три использовавшихся для испытаний бомбардировщика вернули ВВС. Однако тема не была закрыта окончательно, документацию по проекту передали на Опытный авиазавод № 379, туда же перебралась часть специалистов. В ноябре 1938 года в ходе испытаний на степном аэродроме под Сталинградом беспилотный ТБ-1 совершил 17 взлётов и 22 посадки, чем была подтверждена жизнеспособность аппаратуры дистанционного управления, но при этом в кабине самолёта сидел пилот, готовый в любой момент взять управление на себя. В январе 1940 года вышло постановление Совета труда и обороны, согласно которому предусматривалось создание боевого тандема, состоящего из радиоуправляемых самолётов-торпед ТБ-3 и командных самолётов со специальной аппаратурой, размещённой на бомбардировщиках СБ-2 и ДБ-3. Доводка системы шла с большим трудом, но, судя по всему, определённый прогресс в этом направлении всё-таки имелся. В начале 1942 года радиоуправляемые самолёты-снаряды были готовы для проведения боевых испытаний.  Бомбардировщик ТБ-3 в полёте Целью первого удара выбрали крупный железнодорожный узел в Вязьме в 210 км от Москвы. Однако «первый блин вышел комом»: во время подлёта к цели на ведущем ДБ-3Ф вышла из строя антенна радиопередатчика команд управления, по некоторым данным, она была повреждена осколком зенитного снаряда. После этого груженный четырьмя тоннами мощной взрывчатки неуправляемый ТБ-3 упал на землю. Самолёты второй пары – командный СБ-2 и ведомый ТБ-3 сгорели на аэродроме после близкого взрыва подготовленного к вылету бомбардировщика. Впрочем, система «Делал» была не единственной попыткой создания пред войной в СССР «воздушной торпеды». В 1933 году в Научно-исследовательском морском институте связи под руководством С.Ф. Валка начались работы по телеуправляемым планерам, несущим заряд взрывчатого вещества или торпеды. Создатели планирующих дистанционно управляемых аппаратов мотивировали свою идею невозможностью их обнаружения звукоулавливателями, а также сложностью перехвата «воздушной торпеды» истребителями противника, не большой уязвимости к зенитному огню из-за её малой размерности и низкой стоимость планеров по сравнению с бомбардировщиками. В 1934 году лётным испытаниям подвергли уменьшенные модели планеров. Разработку и строительство натурных образцов поручили «Осконбюро» П.И. Гроховского. Планировалось создать несколько «летающих торпед», предназначенных для нанесения ударов по военно-морским базам противника и крупным кораблям: 1.ДПТ (дальнобойная планирующая торпеда) без двигателя с дальностью полета 30–50 км; 2.ЛТДД (летающая торпеда дальнего действия) – с реактивным или поршневым двигателем и дальностью полета 100–200 км; 3.БМП (буксируемый минный планер) - на жесткой сцепке с самолётом буксировщиком. Производство опытной партии «планирующих торпедоносцев», предназначенных для испытаний, велось на опытном производстве завода № 23 в Ленинграде, а создание системы наведения (кодовое обозначение «Квант») – возложили на НИИ № 10 Наркомата оборонной промышленности. Первый прототип, получивший обозначение ПСН-1 (планер специального назначения), поднялся в воздух в августе 1935 года. По проекту, планер имел следующие данные: взлетный вес – 1970 кг, размах крыла – 8,0 м, длина – 8,9 м, высота – 2,02 м, максимальная скорость – 350 км/ч, скорость на пикировании – 500 км/ч, дальность полёта – 30–35 км. ПСН-1 На первом этапе испытывался пилотируемый вариант, выполненный в виде гидропланера. В роли основного носителя ПСН-1 предусматривался четырёхмоторный бомбардировщик ТБ-3. Под каждым крылом самолёта можно было подвесить по одному дистанционно управляемому аппарату.  ПСН-1 с подвешенной торпедой под крылом бомбардировщика ТБ-3 Дистанционное наведение ПСН-1 должно было осуществляться в пределах прямой видимости с помощью инфракрасной системы передачи команд. На самолёте-носителе устанавливалась аппаратура управления с тремя инфракрасными прожекторами, а на планере приёмник сигнала и автопилот и исполнительная аппаратура. Излучатели аппаратуры «Квант» размещались на специальной поворотной раме, выступающей за пределы фюзеляжа. При этом из-за увеличившегося лобового сопротивления скорость самолёта-носителя снижалась примерно на 5 %.  Аппаратура «Квант» Предусматривалось, что даже без телеуправления планер можно будет использовать для атаки крупных кораблей или военно-морских баз. После сброса торпеды, или боевого заряда, планер под управлением пилота должен был удалиться от цели на расстояние 10-12 км и сесть на воду. После чего крылья отстегивались, и летательный аппарат превращался в катер. Запустив имеющийся на борту подвесной мотор, пилот морем возвращался на свою базу. Два ПСН-1 под крылом бомбардировщика ТБ-3 Для экспериментов с боевыми планерами был выделен аэродром в Кречевицах неподалёку от Новгорода. На расположенном рядом озере проходили испытания гидропланера с подлетом на небольшую высоту на буксире за поплавковым самолетом Р-6. Во время испытаний была подтверждена возможность пикирования со сбросом бомбы, после чего планер переходил в горизонтальный полёт. 28 июля 1936 года состоялось испытание пилотируемого ПСН-1 с подвешенным имитатором 250 кг авиабомбы. 1 августа 1936 года произведён полет планера с грузом 550 кг. После взлёта и отцепки от носителя груз был сброшен с пикирования на высоте 700 м. После чего планер, разогнавшийся в пикировании до скорости 320 км, снова набрал высоту, развернулся и совершил посадку на поверхность озера Ильмень. 2 августа 1936 года состоялся полет с инертным вариантом бомбы ФАБ-1000. После отцепки от носителя планер осуществил бомбометание с пикирования при скорости 350 км/ч. В ходе испытаний выяснилось, что после отцепки от носителя ПСН-1 на скорости 190 км/ч способен устойчиво планировать с грузом массой до 1000 кг. Дальность планирования с боевой нагрузкой составляла 23-27 км в зависимости от скорости и направления ветра. Хотя лётные данные ПСН-1 удалось подтвердить, отработка аппаратуры наведения и автопилота затянулись. К концу 30-х годов характеристики ПСН-1 смотрелись уже не так хорошо, как в 1933 году, и заказчик начал терять интерес к проекту. Свою роль в снижении темпов работ также сыграл арест в 1937 году руководства Завода № 23. В итоге во второй половине 1937 года испытательные базы в Кречевицах и на озере Ильмень были ликвидированы и весь задел передали в Ленинград на Опытный завод № 379. К первой половине 1938 года специалистам Завода № 379 удалось провести 138 испытательных пусков «воздушных торпед» на скорости до 360 км/ч. Отрабатывалось также выполнение противозенитных манёвров, виражей, выравнивание и сброс боевой нагрузки, автоматическая посадка на воду. При этом система подвески и оборудование для пуска с самолета-носителя функционировали безотказно. В августе 1938 года были осуществлены успешные испытательные полеты с автоматической посадкой на воду. Но так как носитель - тяжелый бомбардировщик ТБ-3, к тому моменту уже не соответствовал современным требованиям, а сроки окончания работ были неопределенны, военные потребовали создания усовершенствованного, более скоростного телеуправляемого варианта, носителем которого должен был стать перспективный тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) или дальний бомбардировщик ДБ-3. Для этого была спроектирована и изготовлена новая, более надежная система подвески, допускающая крепление аппаратов с большей массой. Одновременно проводились испытания широкой номенклатуры авиационных средств поражения: авиационных торпед, различных зажигательных бомб, снаряженных жидкими и твердыми огнесмесями, и макета авиабомбы ФАБ-1000 массой 1000 кг. Летом 1939 года началось проектирование нового телеуправляемого планера, получившего обозначение ПСН-2. В качестве боевой нагрузки предусматривалась бомба ФАБ-1000 весом 1000 кг или торпеда такой же массы. Главным конструктором проекта назначили В.В. Никитина. Конструктивно планер ПСН-2 представлял собой двухпоплавковый моноплан с низкорасположенным крылом и подвешиваемой торпедой. По сравнению с ПСН-1 аэродинамические формы ПСН-2 были существенно облагорожены, и летные данные возросли. При взлётной массе 1800 кг планер, запущенный с высоты 4000 м, мог покрыть расстояние до 50 км и развить скорость в пикировании до 600 км/ч. Размах крыла составлял 7,0 м и его площадь – 9,47 м², длина – 7,98 м, высота на поплавках – 2,8 м. Для испытаний первые опытные образцы выполнялись в пилотируемом варианте. Приборы автоматического управления планером размещались в фюзеляжном отсеке и в центроплане. Доступ к приборам обеспечивался через специальные лючки. Подготовка к испытаниям ПСН-2 началась в июне 1940 года, одновременно с этим было принято решение об организации учебного центра для подготовки специалистов по обслуживанию и применению телеуправляемых планеров в войсках.  ПСН-2 При использовании реактивного двигателя расчётная максимальная скорость полёта ПСН-2 должна была достигать 700 км/ч, а дальность полёта – 100 км. Впрочем, непонятно, как на такой дальности предполагалось наводить аппарат на цель, ведь инфракрасная система управления неустойчиво работала даже в пределах прямой видимости. В июле 1940 года первый экземпляр ПСН-2 испытали на воде и в воздухе. В роли буксировщика использовался гидросамолёт МБР-2. Однако в связи с тем, что удовлетворительные результаты с системой дистанционного наведения так и не были достигнуты, а боевая ценность боевых планеров в будущей войне представлялась сомнительной, 19 июля 1940 года приказом наркома ВМФ Кузнецова все работы по планирующим торпедам были прекращены. В 1944 году изобретатель «авиаматки» – бомбардировщика, несущего на себе истребители, B.C. Вахмистров, предложил проект беспилотного боевого планера с гироскопическим автопилотом. Планер был выполнен по двухбалочной схеме и мог нести две 1000-кг бомбы. Доставив планер в заданный район, самолет осуществлял прицеливание, отцеплял планер, а сам возвращался на базу. После отцепки от самолета планер под управлением автопилота должен был лететь по направлению к цели и по истечению заданного времени осуществлять бомбометание, его возвращение не предусматривалось. Однако проект не нашел поддержки у руководства и не реализовывался. Анализируя предвоенные советские проекты воздушных торпед, дошедшие до стадии натурных испытаний, можно констатировать, что концептуальные ошибки были допущены ещё на этапе проектирования. Авиаконструкторы очень сильно переоценили уровень развития советской радиоэлектроники и телемеханики. Кроме того, в случае с ПСН-1/ПСН-2 была выбрана совершенно неоправданная схема возвращаемого многоразового планера. Одноразовая планирующая «воздушная торпеда» обладала бы гораздо лучшим весовым совершенством, меньшими габаритами и более высокими лётными данными. А в случае попадания «летающей бомбы» с боевой частью весом 1000 кг в портовые сооружения или линкор противника, всё затраты на изготовление «самолёта-снаряда» были бы многократно компенсированы. К «самолётам-снарядам» можно отнести послевоенные 10Х и 16Х, созданные под руководством В.Н. Челомея. Для ускорения работ при проектировании этих аппаратов использовались трофейные немецкие наработки, реализованные в «летающих бомбах» Fi-103 (V-1).  Самолёт-снаряд с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем 10Х Самолёт-снаряд, или по современной терминологии крылатая ракета 10Х должна была запускаться с самолётов-носителей Пе-8 и Ту-2 или наземной установки. Согласно проектным данным максимальная скорость полёта составляла 600 км/ч, дальность – до 240 км, стартовый вес – 2130 кг, масса боевой части – 800 кг. Тяга ПуВРД Д-3– 320 кгс.  Запуск 10Х с бомбардировщика Ту-2 Самолёты-снаряды 10Х с инерциальной системой управления могли применяться по крупным площадным объектам – то есть, как и германские V-1, являлись оружием эффективным при массовом применении только против больших городов. На контрольных стрельбах попадание в квадрат со сторонами 5 километров считалось хорошим результатом. Их достоинствами считались очень простая, в чём-то даже примитивная конструкция и использование доступных и недорогих конструкционных материалов.  Самолёт-снаряд 16Х Также для ударов по городам противника предназначался более крупный аппарат 16Х – оснащённый двумя ПуВРД. Носителем крылатой ракеты массой 2557 кг должен был стать четырёхмоторный стратегический бомбардировщик Ту-4 – созданный на базе американского Boeing B-29«Superfortress». При массе 2557 кг аппарат с двумя ПуВРД Д-14-4 тягой 251 кгс каждый, разгонялся до 800 км/ч. Боевая дальность пуска – до 190 км. Масса боевой части – 950 кг.  Самолёт-снаряд 16Х под крылом бомбардировщика Ту-4 Отработка крылатых ракет воздушного базирования с пульсирующими воздушно-реактивными двигателями продолжалась до начала 50-х годов. В то время на вооружении уже состояли истребители с околозвуковой максимальной скоростью полета, и ожидалось поступление сверхзвуковых перехватчиков, вооруженных управляемыми ракетами. Кроме того, в Великобритании и США в большом количестве имелись зенитные орудия среднего калибра в радиолокационным наведением, в боекомплект которых входили снаряды с радиовзрывателями. Поступали сведения, что за рубежом ведется активная разработка зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности. В этих условиях крылатые ракеты, летящие прямолинейно со скоростью 600-800 км/ч и на высоте 3000-4000 м, являлись очень лёгкой мишенью. Кроме того, военных не устраивала очень низкая точность попадания в цель и неудовлетворительная надёжность. Хотя в общей сложности было построено около сотни крылатых ракет с ПуВРД, на вооружение их не принимали, они использовались в разного рода экспериментах и в качестве воздушных мишеней. В 1953 году в связи с началом работ по более совершенным крылатым ракетам доводка 10Х и 16Х была прекращена. В послевоенное время в советские ВВС начали поступать реактивные боевые самолёты, быстро вытеснившие машины с поршневыми двигателями, спроектированные в годы войны. В связи с этим часть устаревшей авиатехники переоборудовали в радиоуправляемые мишени, которые использовали в испытаниях нового оружия и в исследовательских целях. Так, в 50-м году пять Як-9В поздней серии были переоборудованы в радиоуправляемую модификацию Як-9ВБ. Эти машины переделывались из двухместных учебно-тренировочных самолётов и предназначались для забора проб в облаке ядерного взрыва. Команды на борт Як-9ВБ передавались с борта самолёта управления Ту-2. Сбор продуктов деления происходил в специальные фильтры-гондолы, установленные на капоте двигателя и на плоскостях. Но из-за дефектов системы управления все пять радиоуправляемых самолётов были разбиты в ходе предварительных тестов и участия в ядерных испытаниях не приняли. В воспоминаниях маршала авиации Е.Я. Савицкого упоминается, что радиоуправляемые бомбардировщики Пе-2 в начале 50-х использовались в испытаниях первой советской управляемой ракеты «воздух-воздух» РС-1У (К-5) с радиокомандной системой наведения. Этими ракетами в середине 50-х вооружали перехватчики МиГ-17ПФУ и Як-25.  Дальний бомбардировщик Ту-4 В свою очередь радиоуправляемые тяжелые бомбардировщики Ту-4 задействовались в испытаниях первой советской зенитно-ракетной системы С-25 «Беркут». 25 мая 1953 года управляемой ракетой В-300 на полигоне Капустин Яр был впервые сбит самолёт-мишень Ту-4, имевший лётные данные и ЭПР, очень близкие к американским дальним бомбардировщикам В-29 и В-50. Так как создание полностью автономной надёжно работающей аппаратуры управления в 50-е годы советской электронной промышленности оказалось «не по зубам», выработавшие свой ресурс и переделанные в мишени Ту-4 поднимались в воздух с пилотами в кабинах. После того как самолёты занимали требуемый эшелон и ложились на боевой курс, лётчики включали тумблер радиокомандной системы и покидали машину на парашютах.  Момент поражения Ту-4 зенитной ракетой В дальнейшем при испытании новых ракет класса «земля-воздух» и «воздух-воздух» обычной практикой стало использование устаревших или выработавших свой ресурс боевых самолётов, переделанных в радиоуправляемые мишени. Первым советским послевоенным специально спроектированным беспилотником, доведённым до стадии серийного производства, стал Ту-123 «Ястреб». Беспилотный аппарат с автономным программным управлением, запущенный в серийное производство в мае 1964 года, имел много общего с не принятой на вооружение крылатой ракетой Ту-121. Серийный выпуск дальнего беспилотного разведчика был освоен на Воронежском авиационном заводе.  Макет Ту-123 с твердотопливными стартовыми ускорителями Беспилотный разведчик Ту-123 представлял собой цельнометаллический моноплан с треугольным крылом и трапециевидным оперением. Крыло, адаптированное для сверхзвуковой скорости полёта, имело стреловидность по передней кромке 67°, по задней кромке имелась небольшая обратная стреловидность 2°. Крыло не оснащалось средствами механизации и управления, и всё управление БПЛА в полёте происходило цельноповоротным килем и стабилизатором, причём стабилизатор отклонялся синхронно — для управления по тангажу и дифференциально — для управления по крену. Малоресурсный двигатель КР-15-300 изначально создавался в КБ С. Туманского для крылатой ракеты Ту-121 и был рассчитан для выполнения высотных сверхзвуковых полётов. Двигатель имел тягу на форсаже 15000 кгс, в полётном максимальном режиме тяга составляла 10000 кгс. Ресурс двигателя – 50 часов. Запуск Ту-123 происходил с пусковой установки СТ-30 на базе тяжелого колёсного ракетного тягача МАЗ-537В, предназначенного для перевозки на полуприцепах грузов массой до 50 т. Разведывательный БПЛА Ту-123 на мобильной пусковой установке Для запуска авиационного двигателя КР-15-300 на Ту-123 имелись два стартер-генератора, для питания которых на тягаче МАЗ-537В установили авиационный генератор на 28 вольт. Перед стартом происходил запуск и разгон турбореактивного двигателя до номинальных оборотов. Сам старт осуществлялся с помощью двух твердотопливных ускорителей ПРД-52, с тягой 75000-80000 кгс каждый, под углом +12° к горизонту. После выработки топлива ускорители отделялись от фюзеляжа БПЛА на пятой секунде после старта, а на девятой секунде отстреливался дозвуковой коллектор воздухозаборника, и разведчик переходил к набору высоты. Модель беспилотного разведчика Ту-123 «Ястреб», подготовленного к запуску на пусковой установке СТ-30 Беспилотный аппарат с максимальной взлётной массой 35610 кг имел на борту 16600 кг авиационного керосина, что обеспечивало практическую дальность полёта 3560-3680 км. Высота полёта на маршруте по мере выработки топлива увеличивалась с 19 000 до 22 400 м, что было больше, чем у широко известного американского разведывательного самолёта Lockheed U-2. Скорость полёта на маршруте – 2300-2700 км/ч. Большие высота и скорость полёта делала Ту-123 неуязвимым для большинства средств ПВО вероятного противника. В 60-70-е годы разведывательный сверхзвуковой беспилотник, летящий на такой высоте, могли атаковать в лоб американские сверхзвуковые перехватчики F-4 Phantom II, оснащённый ракетами «воздух-воздух» среднего радиуса действия AIM-7 Sparrow, а также британские Lightning F.3 и F.6 с ракетами Red Top. Из ЗРК, имевшихся в Европе, угрозу «Ястребу» представляли только тяжелые американские MIM-14 Nike-Hercules, которые являлись фактически стационарными. Основным назначением Ту-123 должно было стать ведение фото и радиотехнической разведки в глубине обороны противника на дальности до 3000 км. При запуске с позиций в приграничных районах Советского Союза или развёртывании в странах Варшавского договора, "Ястребы" могли совершать разведывательные рейды практически над всей территорией центральной и западной Европы. Работа беспилотного комплекса была неоднократно проверена на многочисленных пусках в полигональных условиях на учениях подразделений ВВС, на вооружении которых состояли Ту-123. В состав бортового оборудования «Ястреба» ввели настоящее «фотоателье», которое позволяло делать большое количество снимков на маршруте полёта. Отсеки размещения фотокамер оборудовали окнами с жаропрочным стеклом и системой обдува и кондиционирования, что было необходимо для предотвращения образования «марева» в пространстве между стеклами и объективами фотоаппаратов. В носовом контейнере размещалась перспективная аэрофотокамера АФА-41/20М, три плановых аэрофотоаппарата АФА-54/100М, фотоэлектрический экспонометр СУ3-РЭ и станция радиотехнической разведки СРС-6РД «Ромб-4А» с устройством записи данных. Фотооборудование Ту-123 позволяло осуществлять съёмку полосы местности шириною в 60 км и длиной до 2 700 км, в масштабе 1 км : 1 см., а также полосы шириной в 40 км и длиной до 1 400 км при использовании масштаба 200 м : 1 см. Бортовые фотокамеры в полёте включались и выключались по заранее заложенной программе. Радиотехническая разведка велась путём пеленгации места нахождения источников радиолокационного излучения и магнитной записи характеристик РЛС противника, что позволяло определить местонахождение и тип развернутых радиотехнических средств противника.  Макет разведывательного отсека Для удобства обслуживания и подготовки к боевому применению носовой контейнер технологически расстыковывался на три отсека, без разрыва электрических кабелей. К фюзеляжу контейнер с разведывательным оборудованием крепился четырьмя пневмозамками. Транспортировка и хранение носового отсека производилась в специальном закрытом автомобильном полуприцепе. При подготовке к запуску использовались автозаправщики, машина предстартовой подготовки СТА-30 с генератором, преобразователем напряжения и компрессором сжатого воздуха и контрольно-стартовая машина КСМ-123. Тяжелый колёсный тягач МАЗ-537В мог транспортировать беспилотный разведчик с сухой массой 11450 кг на расстояние до 500 км со скоростью по шоссе до 45 км/ч. Система дальней беспилотной разведки позволяла собирать информацию об объектах, находящихся в глубине обороны противника и выявлять позиции оперативно-тактических и баллистических и крылатых ракет средней дальности. Производить разведку аэродромов, военно-морских баз и портов, промышленных объектов, соединений кораблей, систем ПВО противника, а также оценивать результаты использования оружия массового поражения.  После выполнения задания, при возвращении на свою территорию беспилотный разведчик ориентировался по сигналам приводного радиомаяка. При выходе в район приземления аппарат переходил под контроль наземных средств управления. По команде с земли происходил набор высоты, слив остатков керосина из баков и выключение турбореактивного двигателя. После выпуска тормозного парашюта отсек с разведывательным оборудованием отделялся от аппарата и спускался на землю на спасательном парашюте. Для смягчения удара о земную поверхность выпускались четыре амортизатора. Для облегчения поиска приборного отсека на нём после приземления начинал автоматически работать радиомаяк. Центральная и хвостовая части и при снижении на тормозном парашюте разрушались от удара о землю и к дальнейшему использовании не были пригодны. Приборный отсек с разведывательной аппаратурой после техобслуживания мог быть установлен на другой БПЛА. Несмотря на неплохие лётные характеристики Ту-123 являлся фактически одноразовым, что при достаточно большом взлётном весе и значительной стоимости ограничивало его массовое применение. Всего было изготовлено 52 разведывательных комплекса, их поставки в войска велись до 1972 года. Разведчики Ту-123 состояли на вооружении до 1979 года, после чего часть их использовали в процессе боевой подготовки войск ПВО. Отказ от Ту-123 во многом был связан с принятием на вооружение сверхзвуковых пилотируемых самолётов-разведчиков МиГ-25Р/РБ, которые в начале 70-х доказали свою эффективность в ходе разведывательных полётов над Синайским полуостровом. Продолжение следует… По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бпла |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Отечественная беспилотная авиация (часть 3) | ezup | Беспилотники | 0 | 15.03.2018 00:08 |

| Отечественная беспилотная авиация (Часть 2) | ezup | Беспилотники | 0 | 14.03.2018 00:43 |

| Авиация ДРЛО (часть 13) | ezup | Специального назначения | 0 | 18.04.2017 17:34 |

| Авиация ДРЛО (часть 11) | ezup | Специального назначения | 0 | 13.04.2017 20:55 |

| Авиация ДРЛО (часть 5) | ezup | Специального назначения | 0 | 26.03.2017 02:16 |

Линейный вид

Линейный вид