RUFOR.ORG

»

Японский меч: все глубже и глубже… (часть 2)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Так же недолог был век

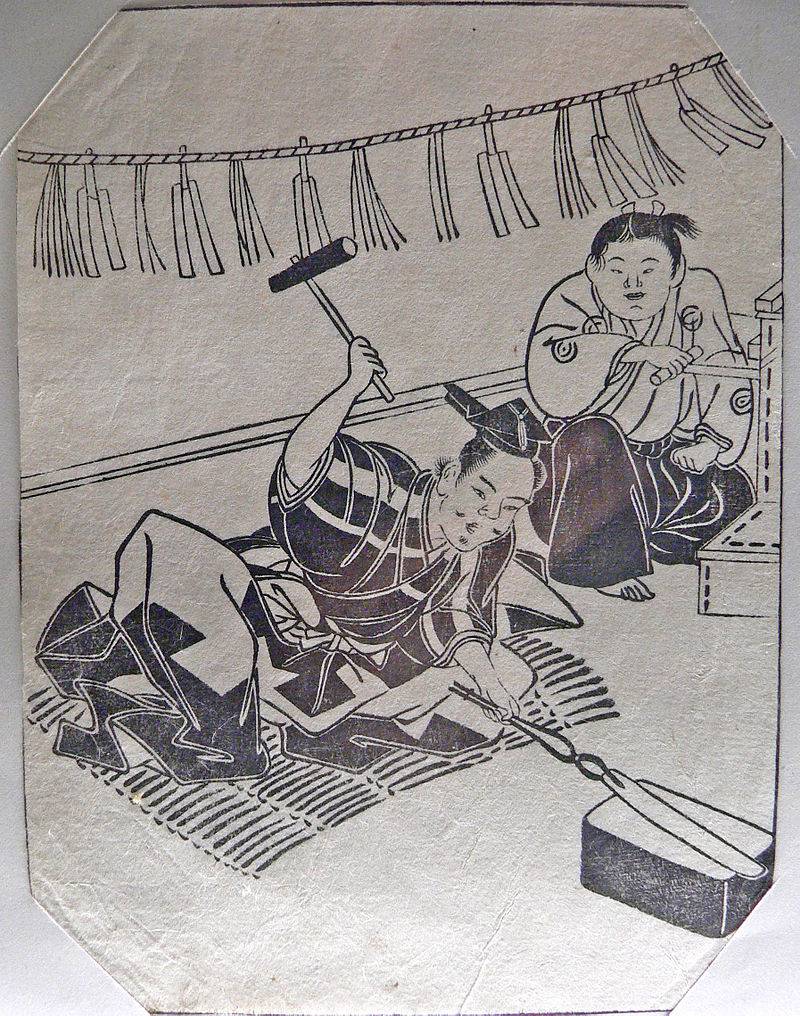

Закосневших во зле и гордыне - Снам быстротечных ночей Уподобились многие ныне. Сколько могучих владык, Беспощадных, не ведавших страха, Ныне ушло без следа - Горстка ветром влекомого праха! «Повесть о доме Тайра», пер. И.Львовой Главная проблема японского меча отнюдь не техническая, а сугубо лингвистическая. Термины на японском языке. И их очень много. Ими описывается все, начиная от кривизны клинка сори и его формы сугато и заканчивая типами его острия киссаки – фукура-карэру (прямое) и фукура-цуку (изогнутое). Тут очень легко попасть под магию всех этих «сорю» и «хирю» и только тем и заниматься, что все это перечислять, позаимствовав сами термины из книги все того же Константина Носова, где каждая деталь японского меча расписана исключительно подробным образом. Однако, стоит ли так углубляться в эту тему в столь достаточно популярной по своему содержанию статье? Очевидно, что и слишком короткий материал, и слишком длинный не слишком годятся. В одном будет информации мало даже для неспециалиста, тогда как другой только лишь специалист и сможет до конца прочитать, но вот по-настоящему нового он из него узнает мало. Разумнее всего дать нечто среднее, но вот это как раз и есть самое трудное, когда ты пишешь о японских мечах. В прошлом материале мы познакомились с их основными отличиями от мечей средневековой Европы. Сегодня мы продолжаем соответствующим образом углубляться в историю и тех и других. Главной часть любого меча, в том числе и японского, является его клинок, его форма, размеры хорды (нагаса), степень кривизны (дзори), а также общая форма клинка (дзукури), и его поперечное сечение. Японцы отмечали также форму и размеры острия клинка (киссаки), среднюю точку кривизны (синоги), ширину его поверхности (синоги-йи), характерное сечение тыльной части (муне), детали поверхности клинка (йи), например, долы и гравировки. Киссаки – острие японского меча и ёкоте – хорошо заметная вертикальная линия, разделяющая клинок и острие. Эпоха Эдо. (Токийский национальный музей) Мастер-полировщик работает над отделкой клинка. Фотография из фондов библиотеки университета Вермонт. Барлингтон, США. Различают две большие группы клинков по наличию на них ребер жесткости: • Синоги-дзукури (с ребром жесткости). • Хира-дзукури (без ребра жесткости). В целом же можно сказать, что японский меч это изогнутый клинок с односторонней заточкой, тогда как европейский меч прямой и имеет два лезвия. Очень значительными были различия в профиле клинка. Европейский меч традиционно имел четыре грани, а более поздние так и вовсе 10. Причем, эти последние имели на плоской средней грани и один, и даже три дола. Простейший японский клинок имел всего три грани, а более сложные по профилю – пять-шесть или даже семь граней. Интересно, что японский клинок в целом толще и тяжелее европейского. Дело в том, что некоторые катаны у рукояти имеют толщину почти 9 мм, а к ёкоте (линия, разделяющая острие и клинок) сужаются до 6 мм. А вот европейские мечи у рукояти имеют 7 мм, а к острию всего до 2 мм. Японские мечи из Музея искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США. Разумеется, форма клинка, его изгиб и удлинение менялись от века к веку. Впрочем, у тех же викингов тоже были однолезвийные мечи, хотя и с прямым клинком. А вот как изменялись мечи в Японии: мечи второй половины периода Хэйан (987 – 1185 гг.) имели клинки длиной 85 см, и были они узкими, с сильным изгибом, и сужались к острию. В начале периода Камакура (1185 – 1231 гг.) ширина клинка возле острия стала несколько больше, чем раньше. Но в целом они не сильно изменились. В середине периода Камакура (1232 – 1287 гг.) увеличилась ширина клинка, тогда как в конце этого периода (1288 – 1333 гг.) мечи приобрели широкие клинки длиной около 90 см и широкое и длинное острие. Клинок Мурамаса, XIV в. (Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США) В середине периода Намбокутё (1338 – 1367 гг.) появились очень длинные клинки до 120 см, которыми пользовались исключительно всадники, и которые практически не сужались к острию, а к концу его (1368 – 1392 гг.). клинки опять стали уже и с острием меньшего размера. В середине периода Муромати (1392 – 1466 гг.) длина клинка составляла 75 см, но к середине этого периода (1467 – 1555 гг.) появились самые короткие клинки длиной всего около 60 см, а затем в конце этого периода (1555 – 1573 гг.) она опять увеличилась примерно до 73 см. Коллекция мечей и кинжалов из коллекции Музея искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США. Эпоху Момояма (1573 – 1603 гг.) отличали широкие и длинные (около 80 см) клинки, а первую половину эпохи Эдо (1603 – 1780 гг.) клинки приобрели длину около 70 см и с небольшой кривизной. Наконец, во второй половине эпохи Эдо (1781 – 1868 гг.). длина клинков стала составлять около 75 см, но при этом они стали практически прямыми. Последовательность изготовления японского меча – справа налево. То есть здесь в Японии мы не встречаем имевшего места в Европе деления на рубящие, рубяще-колющие и колющие мечи, а все потому, что сами японские доспехи за все это время изменились не сильно, тогда как доспехи европейских рыцарей последовательно трансформировались от «эпохи кольчуги» к «эпохе кольчужно-пластинчатой брони» и наконец – к «эпохе белых доспехов». И соответственно этим переменам изменялись и мечи. А вот теперь отметим тот факт, что, хотя о твердости и остроте японских мечей и ходят легенды, равно, как и о кузнечном искусстве японских мечников, в принципе особых различий в техническом процессе их ковки и ковки европейского клинка не существует. Хотя, безусловно, что с культурной точки зрения изготовления меча для японского кузнеца являлось по-настоящему духовным, почти что священным актом. Тогда как его европейский собрат просто делал свое дело, хотя и, наверное, молился святым, чтобы они ему помогли. И уж конечно, он не постился и не отказывал себе в плотских утехах, как японский кузнец кадзи, и в белое облачение священников не облачался. Хотя, наверное, кузницу периодически мыли и чистили. В Японии это делалось, чтобы избежать загрязнения стали, но вот соблюдалось ли это правило в Европе? Печь татара. Выглядели они вот так, только без крыши, конечно. Опять-таки, качество стали меча определялось его исходным материалом. Сырьем для нихонто (японского меча) служила магнетитовая железная руда и железосодержащий песок, добывавшиеся в разных провинциях. В рафинационных печах (печах татара) все это переплавлялось в сырую сталь. Печь татара – это обычная сыродутная печь, и принцип ее действия такой же, что и у сыродутных печей в Европе. С XVI века японцы начали использовать железо и сталь, привозившиеся европейцами, что существенным образом облегчило труд кадзи. Сегодня в Японии существует одна-единственная печь татара, сталь в которой производят только для мечей традиционного изготовления. Следы закалки на клинках японских мечей. (Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США) Клинок японского меча обычно состоит из двух частей: мягкой сердцевины и твердой оболочки. Этот пакет нагревали в пламени соснового угля, после чего сваривали ударами молота. Получившийся брусок несколько раз перегибали вдоль и поперек, и опять и опять проковывали, повторяя этот прием примерно несколько раз. В процессе работы и сам пакет, и инструменты постоянно чистили, чтобы получить особо чистую сталь. В отличие от европейской дамасской стали, суть процесса здесь не в том, чтобы различные стали сварить, а в гомогенизации ее слоев. Впрочем, некоторая часть негомогенизированных частиц все же остается, и она обеспечивает клинку дополнительную вязкость и столь удивительные узоры на его поверхности.  Работа кузнеца. Иллюстрация из японской книги эпохи Эдо. (Музей этнографии в Невшателе, Швейцария). Вот так и получается кусок стали, который состоит из тысяч прочно соединенных между собой слоев («теней» по японской терминологии). Сердцевина, приготовленная для клинка, состоит либо из чистого железа, либо из мягкой стали, которую предварительно тоже и складывают, и проковывают не один раз. Стандартный же процесс ковки меча состоял (и состоит!) в том, чтобы сердцевину вложить в оболочку в форме буквы V. Из этого стального прута теперь и выковывается заготовка для клинка. Хотя есть и еще более сложные приемы… Но наиболее сложным этапом изготовления меча было его закаливание. И вот здесь японская технология от европейской определенно отличалась. Японцы готовый клинок покрывали смесью глины, песка и древесного угля – разумеется, рецептуры таких смесей у каждого кузнеца была своя и он хранил ее в строгой тайне. При этом на лезвие наносили тонкий слой глины, тогда как на боковые стороны и обух – напротив, очень толстый. Когда глины высыхала, клинок укладывали на огонь лезвием вниз. Термометров тогда не было, и кузнец судил о готовности клинка к закалке по цвету накала. Поэтому кузницу на это время затемняли. Наилучшим цветом японские хроники называют цвет «февральская или августовская луна», но трудно себе его представить, если ты не японец, которые кстати, очень хорошо различают цвета и знают 27 оттенков только одного зеленого цвета! Японские клинки, точильные камни и ванна для закалки на фестивале 2008 в Блоссоме, Сиэтлл, Вашингтон. Когда нужный накал был достигнут, клинок погружали в емкость с холодной водой. Та часть клинка, что была закрыта более толстым слоем глины, в воде естественно остывала медленнее и получалась мягче, чем лезвие, покрытое тонким слоем. После закалки клинок отпускали – вновь нагревали, но уже до 160 градусов по Цельсию, а затем опять резко охлаждали, повторяя эту операцию иногда по нескольку раз. Теперь клинок меча состоял из мягкой сердцевины, значительно более твердой оболочки и совсем уже твердого лезвия. В Европе способов закаливания было известно много, а том числе и обмазкой глиной, но простейший способ – «из огня да в полымя» был наиболее распространенным. Клинок с изображением дракона 1867 г. (Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США) О чем не надо было заботиться европейским кузнецам и о чем следовало помнить японцу? Европейский меч был симметричен, поэтому остывал равномерно. Японский имел кривизну, которая при закаливании могла изменяться из-за неравномерного охлаждения, иногда до 13 миллиметров. Поэтому нужно было заранее предусмотреть насколько клинок может изогнуться, а для этого надо было иметь большой опыт и «чувство металла». Типичный клинок нихонто – японского меча. (Токийский национальный музей) После закалки проводили тщательную проверку клинка, после которой его подвергали шлифовке и полировке в течение почти двух недель, пока как другие мастера делали для него монтировку. Опять-таки здесь есть один нюанс: при «затачивании» клинка японского меча нужно обрабатывать всю его поверхность. Поэтому и заточка, и полировка представляют единый процесс, который нужно проводить последовательно, уменьшая зернистость точильных камней. В результате лезвие получается и красивым, и острым, хотя технология эта имеет большой недостаток: при каждом таком затачивании с клинка приходится снимать довольно много стали, отчего он с каждым разом становится все тоньше и тоньше. Некоторые старые мечи узнают именно потому, что от многократной заточки на них проступает их сердцевина. Клинок с гравировкой. (Токийский национальный музей) У полировки была и еще одна весьма важная задача – требовалось отполировать клинок таким образом, чтобы на нем были хорошо различимы различные тонкости кузнечного мастерства: • Хамон, то есть полоса закалки, так как более закаленная полоса имела и более светлый цвет кристаллической стали с хорошо заметной пограничной линией, вид которой определяла нанесенная кузнецом глиняная обмазка. • Хада, или виднеющиеся на стали зернистые узоры. • Боси, или линия закалки на острие. Клинок меча тати работы мастера Унсё из Бизена, XIV век. (Токийский национальный музей) Все это помогало определить мастера-изготовителя и ценность клинка. Кроме того, для определения той или иной школы производства клинков. Среди них: • Особенности формы клинка. • Монтировка меча. • Форма хвостовика клинка. • Следы от напильника на хвостовике клинка. • Надпись на хвостовике. Продолжение следует… Автор: В.О.Шпаковский |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Итоги недели: Глубже копай, Мыкола, дай дорогу авианосцам | ezup | Геополитическая мозаика | 0 | 15.09.2019 19:14 |

| Японский меч: все глубже и глубже… (часть 4) | ezup | Рубящее оружие | 0 | 14.12.2017 17:29 |

| Японский меч: все глубже и глубже… (часть 3) | ezup | Рубящее оружие | 0 | 10.12.2017 20:30 |

| Японский меч: все глубже и глубже…(часть 1) | ezup | Рубящее оружие | 0 | 24.11.2017 18:14 |

| Японский хот-дог | ezup | Забавное | 5 | 10.04.2012 13:20 |

Линейный вид

Линейный вид