RUFOR.ORG

»

В погоне за Люфтваффе-4. 1943-й, год перелома

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

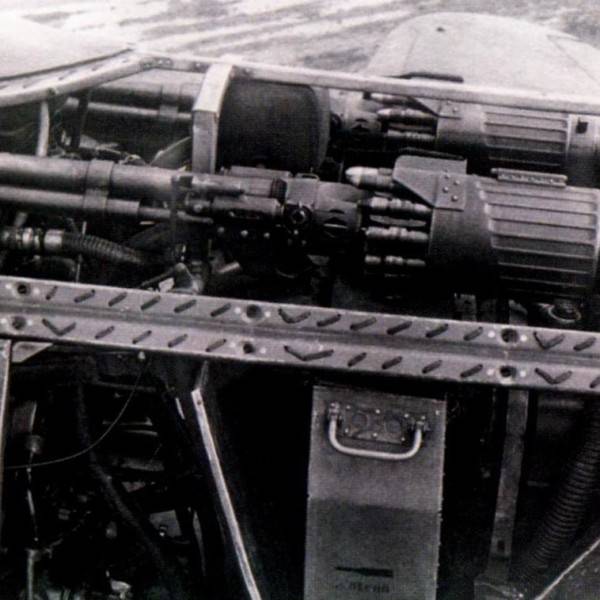

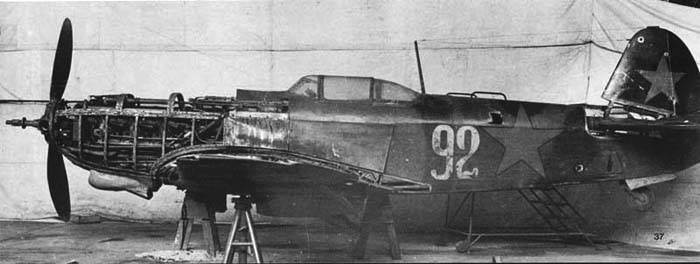

Действительно, 1943-й год стал переломным моментом в сражении за воздух между Люфтваффе и ВВС РККА. И здесь разгадка кроется сразу в трех моментах. Первый — это помощь по ленд-лизу. Мы уже писали о качестве и количестве прибывавших к нам самолетов союзников. Отметим только, что Р-40 во всех модификациях, равно как и Р-39, при надлежащей доработке показали себя вполне достойными противниками немецкой технике. Сразу же перейдем ко второму пункту. То есть, непосредственно к противостоянию советских и германских конструкторов. В апреле 1943 года немцы запустили в серию новую модификацию «фокке-вульфа» — FW 190A-5. На самолет с целью уменьшения вибраций и улучшения центровки поставили новую, более жесткую и удлиненную на 15 см мотораму. Смещение двигателя вперед позволило немного улучшить температурный режим в кабине. Вообще, А-5 был неким конструктором «сделай сам»: для модели было разработано большое количество «модифицирующих комплектов», позволявших переоборудовать его в истребитель-бомбардировщик, разведчик, штурмовик и ночной истребитель. В июле того же года появился FW190A-6, на котором вместо устаревших крыльевых авиапушек MGFF с низкой скорострельностью и ограниченным боекомплектом установили более скорострельные пушки MG-151/20 с ленточным питанием и боезапасом по 125 снарядов на ствол. От этой замены масса секундного залпа возросла до 7,02 кг. Взлетная масса А-6 также выросла до 3900 кг, но летные характеристики практически не изменились по сравнению с предыдущими вариантами. Кроме того, на Восточном фронте появились и прочно заняли свое место в строю такие модели, как FW 190F и FW190G. Штурмовые и бомбардировочные модификации «фокке-вульфа».  FW190F-1 создали в конце 1942 года на базе FW190A-4. Консольные пушки были сняты, а на их месте под крыльями укреплены четыре пилона ЕТС-50 для 50-килограммовых бомб. Под фюзеляжем установили пилон ЕТС-501, на который можно было подвесить 500-килограммовую или 250-килограммовую бомбу, либо — через переходник ER-4 — четыре 50-килограммовых бомбы. Днище фюзеляжа в районе бензобаков прикрыли 5-миллиметровой броней для защиты от пуль и осколков зенитных снарядов. Из такой же брони сделали щитки, прикрывающие колеса шасси, а откидные створки нижней части капота двигателя выполнили из 6-миллиметровой брони. FW 190F-2 выпускался с весны 1943 г. на базе FW 190А-5, отличаясь от него теми же особенностями, что и F-1 от А-4. Летом того же года начался выпуск FW190F-3 (базовая модель FW 190A-6). На нем впервые установили увеличенный, как бы слегка раздутый фонарь кабины, обеспечивавший лучший обзор в стороны и вниз при атаках наземных целей. В дальнейшем такой фонарь стал отличительным признаком всех ударных модификаций «фокке-вульфа». Для F-3 был характерен подфюзеляжный держатель ЕТС-250 для одной 250-килограммовой бомбы или 300-литрового ПТБ. Как правило, его дополняли подкрыльевые пилоны ЕТС-50. Стандартная взлетная масса машины составляла 4400 кг, максимальная с бомбовой нагрузкой — 4950 кг. Максимальная скорость без внешних подвесок — 547 км/ч у земли и 630 км/ч на высоте 5500 м, то есть она была примерно такой же, как и у базовой истребительной модификации. Однако, скороподъемность была всего 10,7 м/с, а это значит, что даже для «пустого» F-3 бой на вертикалях был противопоказан. Ну а на горизонталях любые модификации «фокке-вульфа» тем более отродясь не блистали. Таким образом, единственное, на что мог рассчитывать пилот FW 190F при встречах с советскими истребителями образца 1943 года — это одна внезапная атака и уход за счет скорости. Против Як-1, Як-7, Як-9, Ла-5 и ЛаГГ-3 подобная тактика могла принести успех. А вот Ла-5Ф, Ла-5ФН и модели Як с улучшенными моторами ВК-105ПФ-2 уже являлись для «фоккера» большой проблемой. С 250-килограммовой бомбой под фюзеляжем скорость «фокке-вульфа» у земли снижалась до 520 км/ч, а на высоте — до 580. Надо заметить, что для бомбардировщика такие показатели выглядели весьма неплохо. Они позволяли, имея запас высоты, удрать от большинства наших истребителей и донести боевую нагрузку до цели. С лета 1943 года истребительно-бомбардировочные модификации «фокке-вульфа» активно применялись в России, причем их процент в общем количестве немецких боевых самолетов непрерывно возрастал. С середины 1944-го они стали основной ударной силой Люфтваффе на Восточном фронте, постепенно вытесняя с этой роли двухмоторные бомбардировщики и пикировщики Ju-87. FW-190G-1 FW-190G-7 Немцы не считали FW-190F и G истребителями, поскольку эти самолеты входили в состав так называемых ударных групп (Shlachtgruppen), предназначенных для атак наземных целей. Но наши летчики обычно не видели разницы между ними и чисто истребительными модификациями «фокке-вульфа», да и заметить такую разницу, особенно, если FW 190F или G летел без бомб, было почти невозможно. В этом кроется одна из причин довольно большого несоответствия между числом немецких истребителей, сбитых в 1943-1944 годах согласно докладам советских пилотов, и признанным немцами числом потерь своих истребителей на Восточном фронте за данный период. В начале 1943-го запущена в серию очередная модификация «мессершмитта» Ме-109G-6 с усиленным вооружением, состоявшим из 30-миллиметровой мотор-пушки МК-108 с боекомплектом 60 снарядов на ствол и двух синхронных крупнокалиберных пулеметов MG-131 с боезапасом по 300 патронов на каждый.  Круглые обтекатели патронных коробок этих пулеметов перед кабиной придавали самолету характерный внешний облик. Масса секундного залпа «мессершмитта» возросла более чем вдвое — до 4,16 кг. По этому показателю новый «густав» превзошел даже Як-9Т, оставив далеко позади «яки» других модификаций. Правда, из-за нехватки орудий МК-108 поначалу некоторые G-6 выпускались с мотор-пушкой MG-151/20. В этом случае масса секундного залпа составляла 2,32 кг. Также сохранялась возможность подвески под крыльями контейнеров с MG-151/20. Из-за возросшего до 3190 кг взлетного веса летные данные «густава» слегка понизились. Максимальная скорость «просела» до 620 км/ч, а скороподъемность — до 17 м/с. Правда, на самолете, равно как и на других поздних модификациях «мессершмитта», была предусмотрена установка системы форсирования двигателя на малых и средних высотах MW-50. С помощью впрыска в цилиндры водно-метаноловой смеси из специального бака, размещенного за кабиной, она повышала мощность DB-605 у земли до 1800 л. с. и до 1700 л. с. — на высоте 4000 м. Соответственно повышались и летные характеристики. Однако с этой системой двигатель расходовал в полтора раза больше топлива, к тому же время ее работы было ограничено десятью минутами, после чего требовалось сделать пятиминутный перерыв для охлаждения. Вдобавок ее использование сокращало моторесурс. Применялась также система форсирования GM-1, повышавшая мощность мотора на больших высотах (свыше 7000 метров) путем впрыска в цилиндры закиси азота. Но, по имеющимся данным, на советско-германском фронте ее практически никогда не использовали за ненадобностью, a MW-50 встречалась крайне редко, так как немцы считали ее более необходимой на западе. Также надо отметить, что некоторые Bf 109G-6 получили двигатели DB-605AS с увеличенным диаметром крыльчатки нагнетателя или DB-605ASCM, использующие вместо 87-октанового 96-октановый бензин. Мощность последнего на кратковременном «особом» режиме доходила до 2000 л. с. на высоте 500 м и 1800 л. с. на высоте 5000 м. Переходим в стан ВВС РККА. Ла-5ФН.  Очередной шаг в модернизации машины стал возможен благодаря установке в начале 1943 года на двигатель М-82 аппаратуры для непосредственного впрыска топлива в цилиндры. Это сделало его работу более устойчивой при летных перегрузках, а главное — позволило повысить взлетную мощность на 150 л. с, а номинальную — на 90 л. с. при увеличении массы всего на 30 кг. Разумеется, новый мотор тут же поставили «на поток» и начали комплектовать им Ла-5. К индексам двигателя и истребителя добавились буквы «ФН» («форсированный с непосредственным впрыском»). В апреле 1944-го М-82ФН в честь его главного конструктора А. Д. Шевцова переименовали в АШ-82ФН. На Ла-5ФН усовершенствовали систему выхлопа, установив вместо двух выхлопных коллекторов отдельные патрубки для каждого цилиндра. Размер воздухозаборника двигателя был слегка увеличен. Масса машины составляла 3290 кг. Удельная нагрузка на площадь — 188 кг, удельная нагрузка на мощность на десятиминутном форсажном режиме работы двигателя — 1,78 кг/л. с, на номинальном — 1,99 кг. Как видно, по энерговооруженности Ла-5ФН даже на номинальном режиме превзошел Ме-109G-2 — лучший на тот момент истребитель Германии по данному показателю. Это не могло не отразиться на летных характеристиках. На «номинале» Ла-5ФН опережал «густава» у земли на 10-15 км/ч, а на форсаже — почти на 50 км/ч! Правда, с увеличением высоты это преимущество постепенно уменьшалось, а примерно на 6000 метров переходило к «мессершмитту». Однако на таких высотах бои обычно не велись, что несколько нивелировало преимущество немца. На форсаже Ла-5ФН впервые с начала войны превзошел «мессершмитта» и в скороподъемности, правда, только до высоты 2000 метров, далее опять-таки преимущество перехватывал 109-й. Тем не менее, Ла-5ФН стал первым советским истребителем, который мог в достаточно широком диапазоне высот драться на равных с современной ему версией «мессершмитта». Еще более достойно Ла-5ФН смотрелся на фоне потяжелевшего за счет усиленного вооружения Bf-109G-6. Его он превосходил в скороподъемности на малых высотах даже на номинальном режиме, и это превосходство сохранялось за «лавочкиным» вплоть до 3000 метров. Аналогичная картина была и по скорости, правда, лишь в том случае, если на «мессере» отсутствовала система MW-50. Вооружение осталось прежним: две пушки ШВАК 20-мм с запасом 200 снарядов на ствол.  В общем, Ла-5ФН оказался весьма удачной машиной, но значение этого фактора для общей обстановки на фронтах в 1943 году, к сожалению, было невелико. Ведь из-за дефицита моторов М-82ФН, которые медленно и трудно внедрялись в производство, до конца года авиазаводы смогли выпустить всего лишь 429 таких самолетов, или около 3% от общего объема выпуска истребителей в СССР за этот год. За тот же период Ла-5 и Ла-5Ф было построено 4619 штук, то есть в 11 раз больше, а безнадежно устаревших ЛаГГ-3 — в 2,5 раза больше! Тем временем, появились и новые модификации Яка. В марте 1943-го началось производство модификации Як-9 под индексом Як-9Д («дальний»). В отличие от базовой модели, Як-9Д имел не 2 топливных бака, а 4. Як-9 брал 320 кг бензина, Як-9Д — 480 кг. Это увеличило дальность полета, с 850 км у Як-9 до 1400 км у Як-9Д. И, что немаловажно, фактически без потерь ЛТХ. Сказалась замена многих деревянных частей фюзеляжа и крыльев на дюралевые. Як-9Д стал постоянным спутников бомбардировщиков и штурмовиков. Еще одной распространенной модификацией Як-9 стал Як-9Т («танковый»), также выпускавшийся с марта 1943-го по июнь 1945 года. На нем вместо мотор-пушки ШВАК установили 37-мм пушку НС-37. Боекомплект этого орудия составлял всего 30 снарядов, стрельба длинными очередями была невозможна из-за сильной отдачи, зато при удачном попадании одного снаряда порой было достаточно для уничтожения вражеского самолета.   Масса секундного залпа «танкового яка» достигла 3,74 кг. Масса машины увеличилась почти на 150 кг по сравнению с обычным Як-9, но летные характеристики понизились незначительно. С целью сохранения центровки кабину пилота сдвинули назад на 40 см. Все самолеты Як-9 оснащались приемопередающими радиостанциями. Таким образом, по степени радиофикации советские истребители в 1943 году начали догонять Люфтваффе, хотя германские радиостанции вплоть до конца войны оставались более надежными и обладали более широким диапазоном настроек. В 1943 году советским авиастроителям пришлось пойти еще на одну, на этот раз вынужденную меру. Вместо коллиматорных прицелов ПБП-1 образца 1939 года, низкое качество которых отмечалось многими пилотами с самого начала войны, на истребители начали устанавливать примитивные кольцевые прицелы ВВ-1 («воздушный визир»), представлявшие собой проволочную рамку с перекрестьем, укрепленную над приборной доской, и мушку на капоте. Подобными устройствами пользовались авиаторы в Первую мировую войну, однако уже тогда их начали вытеснять оптические прицелы. Отказ от коллиматора объясняли высокой сложностью и дороговизной ПБП-1, а также невозможностью обеспечить приемлемое качество в условиях непрерывного наращивания массового производства самолетов. И хотя коллиматорный прицел в принципе гораздо удобнее рамочного (во время прицеливания не нужно точно совмещать линию взгляда с линией огня, а подсвеченная прицельная сетка и цель видны одинаково резко), летчики, измученные разглядыванием тусклых, едва заметных отметок на визирном стекле ПБП-1, восприняли переход к ВВ-1 положительно. Тем временем пилоты Люфтваффе пользовались удобными коллиматорными прицелами Revi с хорошей оптикой, значительно облегчавшими их боевую работу. Финальной вехой развития конструкции Як-1 стал Як-1М, появившийся в середине 1943 года и при запуске в серию переименованный в Як-3.  Основные отличия от предыдущих модификаций: применены металлические лонжероны и нервюры крыла вместо деревянных, что дало ощутимую экономию в весе. Само крыло уменьшено по размаху и площади, также слегка уменьшены стабилизатор и киль. Вместо одного маслорадиатора, размещенного под двигателем, установлены два меньших размеров, перенесенные в корневую часть крыла. Полотняная обшивка хвостовой части фюзеляжа заменена фанерной. Более плавными и сглаженными стали очертания фонаря кабины. Взлетная масса машины понизилась до 2690 кг. Двигатель М-105ПФ-2 (в дальнейшем — ВК-105ПФ-2, так как с 1944 года двигателям в СССР присвоили новые обозначения по инициалам их разработчиков: ВК — Владимир Климов), форсированный по наддуву до 1250 л. с. на высоте 2000 метров. Вооружение состояло из мотор-пушки ШВАК и одного (на первых 197 экземплярах), а затем — двух синхронных крупнокалиберных пулеметов УБС 12,7-мм. Благодаря снижению взлетной массы, улучшению аэродинамики и повышению мощности двигателя Як-3 обладал наивысшими летными данными из всех истребителей Яковлева, принимавших активное участие в Великой Отечественной войне. Его удельная нагрузка на мощность составляла 2,12 кг/л. с. (как у Ме-109F-4), максимальная скорость достигла 644 км/ч на высоте 4000 м, скороподъемность у земли — 22 м/с, а минимальное время виража — 21 с. Эти цифры, безусловно, можно считать выдающимися. По своим летным данным Як-3 превосходил поздние модификации «мессершмитта», за исключением скорости на больших высотах. Уступал Як-3 коллегам и противникам по дальности действия. Всего 585 км. Как видно, по ЛТХ советские самолеты начали медленно, но уверенно догонять противника. Улучшались и такие важные характеристики, как радиосвязь. Однако, есть еще и третий момент, не менее важный, чем улучшение ТТХ самолетов. Количество. К 1943 году советский авиапром фактически оправился от потерь 1941 года, вызванных вынужденным перемещением заводов в глубь страны. И самолеты начали поступать непрерывным потоком в полки и дивизии. Подобная картина сохранялась на протяжении всего 1943 года. Постепенному улучшению позиций советских ВВС способствовал прежде всего рост их численного превосходства над противником. Так, если к началу января 1942 г. они превосходили Люфтваффе по количеству боевых самолетов на фронте в 1,8 раза, то к середине 1943 года — уже в 3,6 раза. Любители «другой» истории тут же скажут, что вот оно, лишнее подтверждение того, что «трупамизавалили». Отнюдь, господа, отнюдь… В 1943 году изменилась сама тактика истребителей, как раз благодаря тому, что на любой момент времени в любом полку хватало самолетов и летчиков. О летчиках будет отдельный разговор, но факт, что в отличие от 1941 года, когда, например, 6-8 «мессершмиттов» спокойно расправлялись с почти беззащитными бомбардировщиками, или 1942 года, когда 2-4 наших истребителя должны были сражаться с превосходящим вдвое (минимум) количеством самолетов противника, в 1943 году расклад был иной. И те же 8 самолетов Люфтваффе, нацелившись на 1-2 девятки Пе-2, например, уже не имели такого преимущества. Вблизи «бомберов» немцев встречали Яки из непосредственного прикрытия, которые в ближнем маневренном бою ничуть не уступали «мессершмиттам». И не две пары, а шестерка или восьмерка. И плюс наверху (при проведении крупных операций типа Курской дуги) обычно еще находились или «Аэрокобры», или Ла-5. Которые в маневренный бой не очень, а вот разогнаться, спикировать и выщипать все перья из хвоста (ну ладно, дюраль) — вполне. Впрочем, какой смысл рассказывать за изменение тактики, если все уже расписано у Покрышкина, Ворожейкина, Скоморохова и прочих? И воспоминания летчиков-бомбардировщиков Ракова и Полбина — лучшее тому подтверждение. Большее количество самолетов с опытными летчиками — вот то, что обеспечило победу на земле. Не «звезды» воздушных побед здесь были важны, а тонны бомб, которые падали на головы гитлеровцев. Да, по некоторым характеристикам немецкие самолеты все еще превосходили наши. Однако, именно в 1943 году начался крах Люфтваффе. Именно тогда, когда наша промышленность оправилась и начала выпускать самолеты, во-первых, в количестве большем, чем у врага, во-вторых — как минимум, сопоставимые по характеристикам. Но самым интересным, по моему мнению, стал именно 1944 год. Год окончательного краха Люфтваффе как в количественном, так и в качественном отношении. Так что — продолжение следует. Источники: Кондратьев В.В. Сравнительный анализ конструкций и летно-технических данных советских и германских истребителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Шавров В. Б. История конструкций самолётов в СССР 1938—1950 гг. Шунков В. Н. Авиация Люфтваффе. Автор: Роман Скоморохов |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история авиации |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| В погоне за люфтваффе – 5. 1944-45 годы. Разворот и окончательное пике | ezup | История мировой авиации | 0 | 25.08.2018 23:46 |

| В погоне за Люфтваффе-4. 1943-й, год перелома | ezup | История мировой авиации | 0 | 24.08.2018 00:20 |

| В погоне за Люфтваффе. 1941 год, Поликарпов против Мессершмитта | ezup | История мировой авиации | 0 | 20.08.2018 00:05 |

| В погоне за люфтваффе – 5. 1944-45 годы. Разворот и окончательное пике | ezup | История мировой авиации | 0 | 04.08.2017 17:29 |

| В погоне за Люфтваффе. 1941 год, Поликарпов против Мессершмитта | ezup | История мировой авиации | 0 | 11.07.2017 21:00 |

Линейный вид

Линейный вид