RUFOR.ORG

»

Тактика, доспехи, вооружение средневековой Евразии. Часть 2

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

До открытия татарских панцирей считалось, что у татаро-монголов, кроме кожаных доспехов, ничего не было. Францисканец, дипломат и разведчик Плано Карпини утверждал, что доспехи им поставлялись из Персии. А Рубрук писал, что шлемы татары получают от алан. Но из другого источника мы видим, что местные мастера Улуса Джучи научились делать доспехи собственного образца, об этом пишет Рашид ад-Дин. Всех перечисленных авторов нельзя даже заподозрить в симпатиях к татаро-монголам.

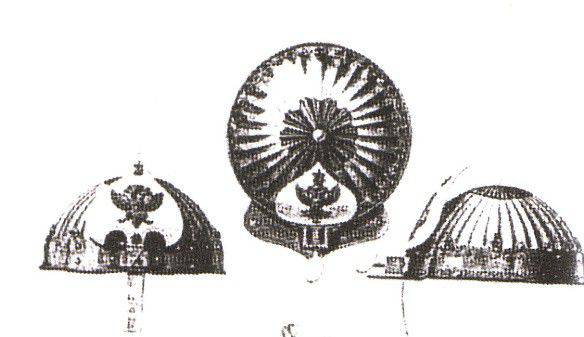

Панцири у татар были очень разнообразны, но самыми распространенными были панцири из мягких материалов, стеганных шерстью, ватой и т.д. Такие панцири назывались «хатангу дегель», что означает «твердый, как сталь». Из металла и твердой кожи буйвола (хребтина) делали полосы и пластины. Соединяя тонкими кожаными полосками вертикальные пластины, собирали ламеллярную броню, а объединяя горизонтальные полосы, получали ламинарную броню. Все панцири были украшены различной вышивкой и росписью, пластины начищены до блеска. Но абсолютным новшеством для Запада был панцирь, на мягкую основу которого крепились металлические пластины, их пришивали с изнанки и присоединяли через кожу к внешнему покрытию из толстой прочной цветной ткани. Заклепки ярко выделялись на фоне ткани и были своеобразным украшением. Этот панцирь был заимствован из Китая, где его изобрели, как секретную броню телохранителей императора. К концу XIV в. он уже был распространен по всей Евразии и вплоть до Испании. В татарских ханствах и на Руси панцирь такого вида назывался «куяк». Уже в начале XIV в. в Золотой Орде была изобретена кольчато-пластинчатая броня. В ней стальные пластины соединяются стальным же кольчужным плетением.  Турецкий джавшан, изобретенный на территории Золотой Орды. XV в. Было три вида такого панциря: джавшан, бехтер и гогюзлик. Такая броня обладала исключительными защитными свойствами и гибкостью. Естественно, она была дорога в изготовлении, и такие доспехи могли позволить себе только знатные и состоятельные воины. Плано Карпини писал в своих записках «ИСТОРИЯ ТАРТАР»: «Оружие же все по меньшей мере должны иметь такое: два или три лука, или по меньшей мере один хороший, и три больших колчана, полных стрелами, один топор и веревки, чтобы тянуть орудия. Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые; у них есть также вооруженная лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют латы, а также прикрытия для лошадей из кожи, сделанные следующим образом: они берут ремни от быка или другого животного шириною в руку, заливают их смолою вместе по три или по четыре и связывают ремешками или веревочками; на верхнем ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем — в середине, и так поступают до конца; отсюда, когда нижние ремни наклоняются, верхние встают, и таким образом удваиваются или утраиваются на теле. Прикрытие лошади они делят на пять частей: с одной стороны лошади одну, а с другой стороны другую, которые простираются от хвоста до головы и связываются у седла, а сзади седла на спине и также на шее; также на крестец они кладут другую сторону, там, где соединяются связи двух сторон; в этом куске они делают отверстие, через которое выставляют хвост, и на грудь также кладут одну сторону. Все части простираются до колен или до связей голеней; и пред лбом они кладут железную полосу, которая с обеих сторон шеи связывается с вышеназванными сторонами. Латы же имеют также четыре части; одна часть простирается от бедра до шеи, но она сделана согласно расположению человеческого тела, так как сжата перед грудью, а от рук и ниже облегает кругло вокруг тела; сзади же к крестцу они кладут другой кусок, который простирается от шеи до того куска, который облегает вокруг тела; на плечах же эти два куска, именно передний и задний, прикрепляются пряжками к двум железным полосам, которые находятся на обоих плечах; и на обеих руках сверху они имеют кусок, который простирается от плеч до кисти рук, которые также ниже открыты, и на каждом колене они имеют по куску; все эти куски соединяются пряжками. Шлем же сверху железный или медный, а то, что прикрывает кругом шею и горло, — из кожи. И все эти куски из кожи составлены указанным выше способом». Он продолжает: «У некоторых же все то, что мы выше назвали, составлено из железа следующим образом: они делают одну тонкую полосу шириною в палец, а длиною в ладонь, и таким образом они приготовляют много полос; в каждой полосе они делают восемь маленьких отверстий и вставляют внутрь три ремня плотных и крепких, кладут полосы одна на другую, как бы поднимаясь по уступам, и привязывают вышеназванные полосы к ремням тонкими ремешками, которые пропускают чрез отмеченные выше отверстия; в верхней части они вшивают один ремешок, который удваивается с той и другой стороны и сшивается с другим ремешком, чтобы вышеназванные полосы хорошо и крепко сходились вместе, и образуют из полос как бы один ремень, а после связывают все по кускам так, как сказано выше. И они делают это как для вооружения коней, так и людей. И они заставляют это так блестеть, что человек может видеть в них свое лицо». Добавим, что вес золотых украшений конской сбруи доходил до двух килограммов, что свидетельствует о богатстве монгольской знати. О богатстве украшений конской упряжи позволяют судить археологические материалы, обнаруженные в Южной Сибири и в Монголии. Были у татаро-монголов и шлемы, куполообразные с заостренным верхом. Они были клепаными или связанными из нескольких металлических и кожаных частей. Шею, а иногда и лицо, закрывала бармица, изготовленная ламеллярным или ламинарным способом. Мастера востока и восточной Европы заимствовали у татар высокий тонкий шпиль, козырек, металлические науши и защиту центра лица полумаской (часть 1 данной статьи).  Татарская мисюрка — легкий шлем, обнаруженный в районе поля Куликова, том, что на Дону — Танаисе «…нетрудно догадаться, что именно подобный шлем стал прообразом военных фуражек последующих веков — и даже в армиях западноевропейских стран», — пишет в книге «Великая Орда: друзья, враги и наследники» Г.Р. Еникеев. С последнего десятилетия XIV в. стали широко применяться створчатые поножи и кольчужные набедренники с диском на колене (дизлык). Створчатые наручи (колчак) были особенно распространены. Конструкция татаро-монгольского щита заслуживает более глубокого рассмотрения, хотя они использовали его далеко не всегда. Именно они распространили данный вид конструкции на территории от Китая до Турции и Польши. Называлась она халха (калкан). Калкан изготавливался из крепких, гибких калиброванных прутьев, укладываемых концентрично вокруг деревянного умбона. Между собой прутья соединялись нитями или тонкими волокнами по принципу гобелена. Получался выпуклый круглый щит сплетенный по принципу плетения и декора камышовых циновок, только не прямоугольно, а концентрически. На деревянный умбон крепился железный. Кроме эстетических свойств, калкан обладал высокими защитными свойствами. Упругие прутья пружинили и резко отбрасывали назад клинок неприятеля, а стрелы застревали в нем. Со временем у итальянцев, проживавших на берегу Черного и Азовских морей, на территории Улуса Джучи, были заимствованы оковки из железных полос, это значительно усиливало щит. Таким образом, татаро-монгольский воин и его боевой конь не уступали противнику в вооружении и доспехах. Хотя справедливости ради надо сказать, что дорогие тяжелые доспехи имелись в основном у знати, как и везде в то время. Но кожаные, не уступавшие металлическим, имел практически каждый воин татаро-монгольской армии. Продолжение следует… Источники: Горелик М.В. Халха-калкан: монгольский щит и его дериваты // Восток-Запад: диалог культур Евразии. Культурные традиции Евразии. 2004. Вып. 4. Еникеев Г.Р. Великая Орда: друзья, враги и наследники. М.: Алгоритм, 2013. Петров А.М. Великий шелковый путь: о самом простом, но мало известном. М.: Восточная литература, РАН, 1995. Рубрук Г. Путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253. Перевод А.И. Малеина. Плано-Карпини, Иоанн де. История монголов. Пер. А.И. Малеина. СПб., 1911. Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. М.: Восточная литература, 2006. Автор: Мэнгел Олыс Использованы фотографии: Из книг К.А. Аблязова «Историческая судьба татар», Г.Р. Еникеева «Великая Орда: друзья, враги и наследники» Последний раз редактировалось ezup; 04.07.2018 в 23:48. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Сухопутные подразделения ВСУ. Тактика боевого применения. Часть 1 | ezup | Армии мира | 0 | 24.09.2018 14:12 |

| Тактика, доспехи, вооружение средневековой Евразии. Часть 3 | ezup | Доспехи | 0 | 23.01.2016 14:56 |

| Тактика, доспехи, вооружение средневековой Евразии. Часть 1 | ezup | Доспехи | 0 | 17.01.2016 23:21 |

| Индийские доспехи и оружие (часть 1) | ezup | Доспехи | 0 | 17.11.2015 00:30 |

| О-ёрои — классические доспехи самураев (часть 1) | ezup | Доспехи | 0 | 02.06.2015 12:09 |

Линейный вид

Линейный вид