RUFOR.ORG

»

Афганистан: авиация в Афганистане

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#11 |

|

|

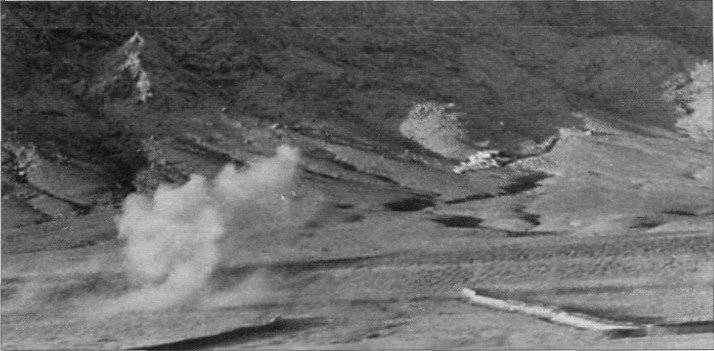

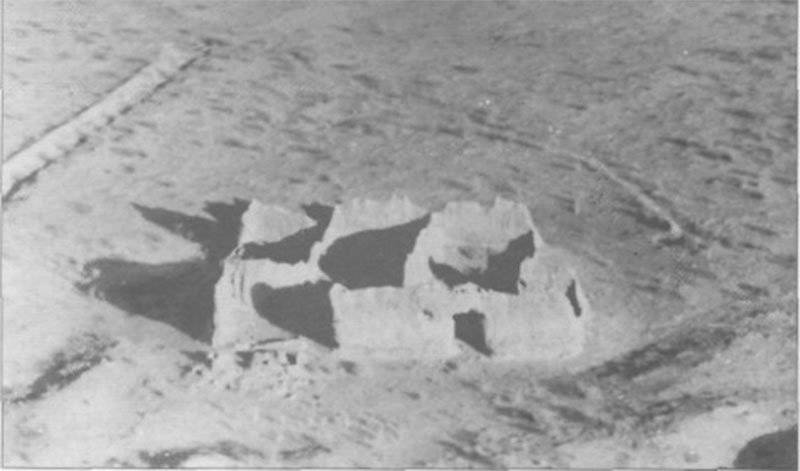

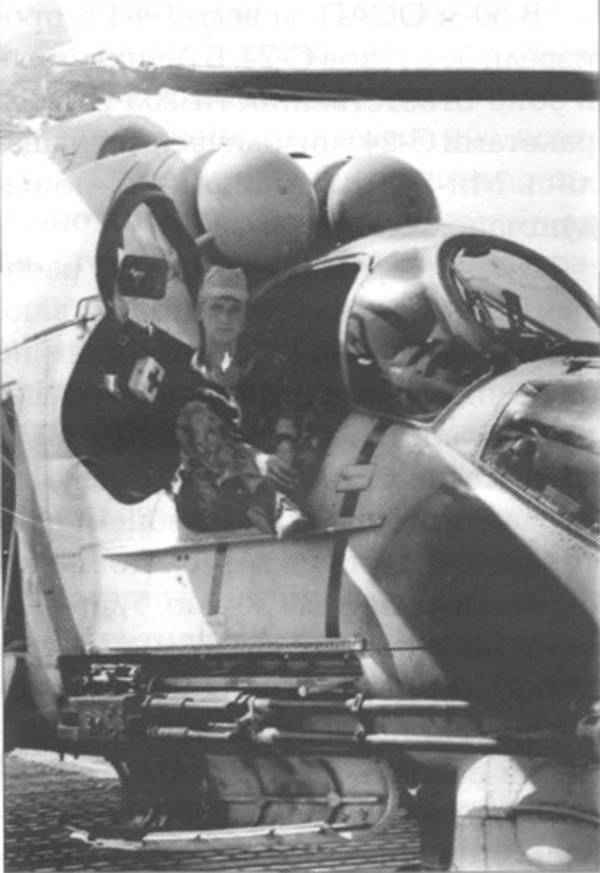

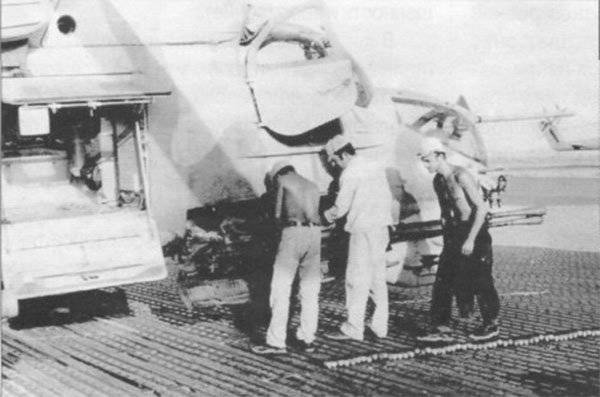

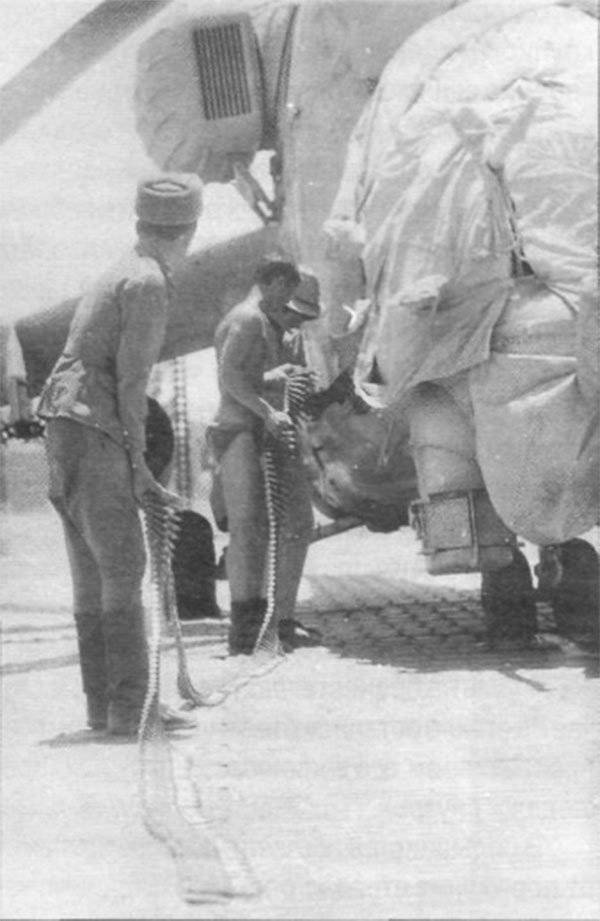

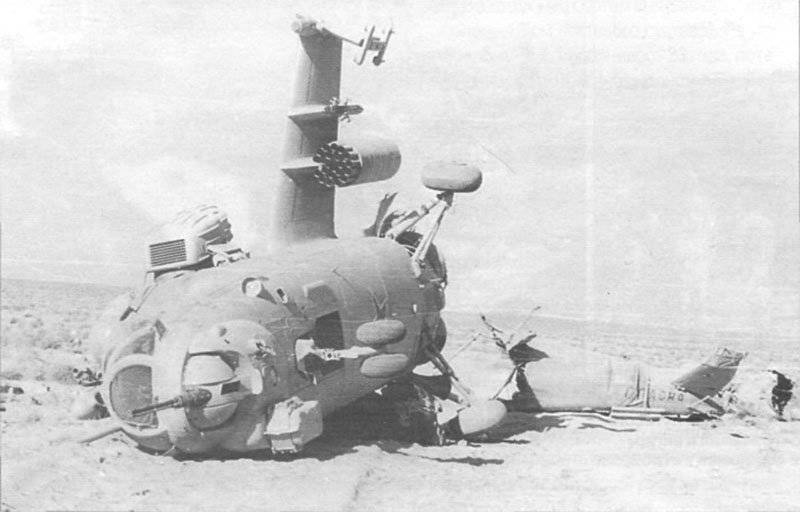

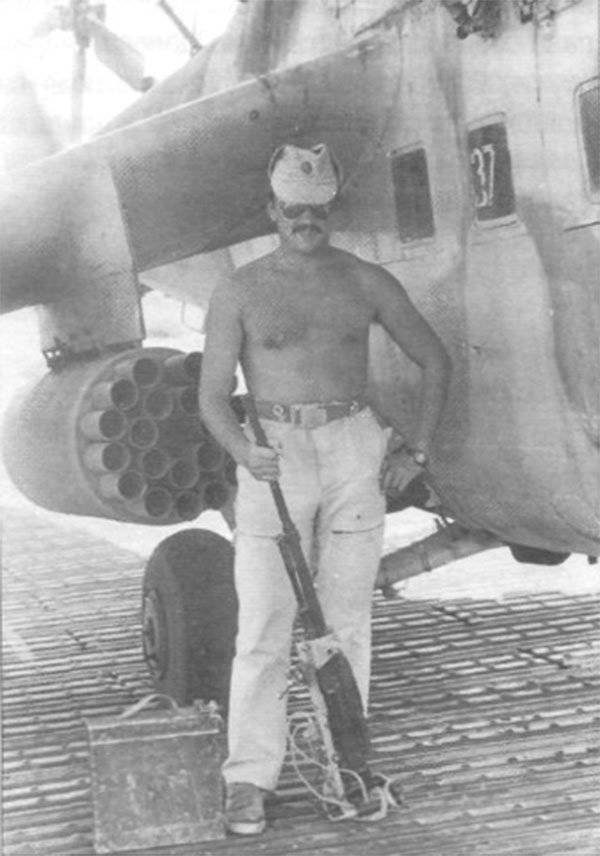

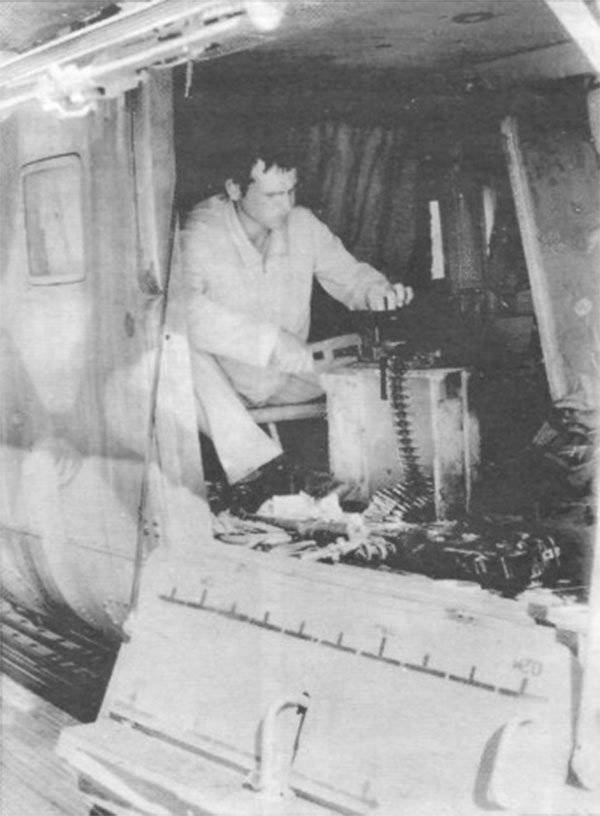

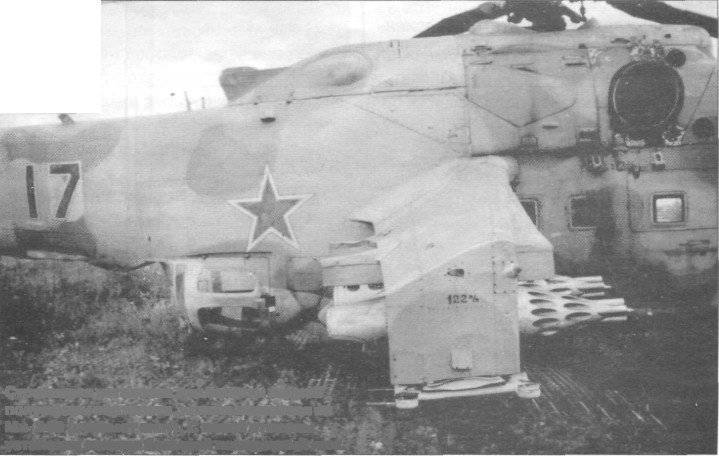

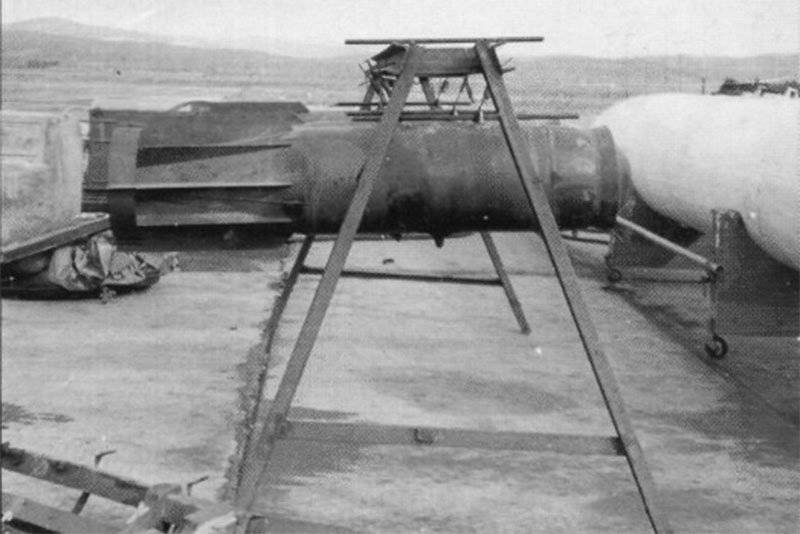

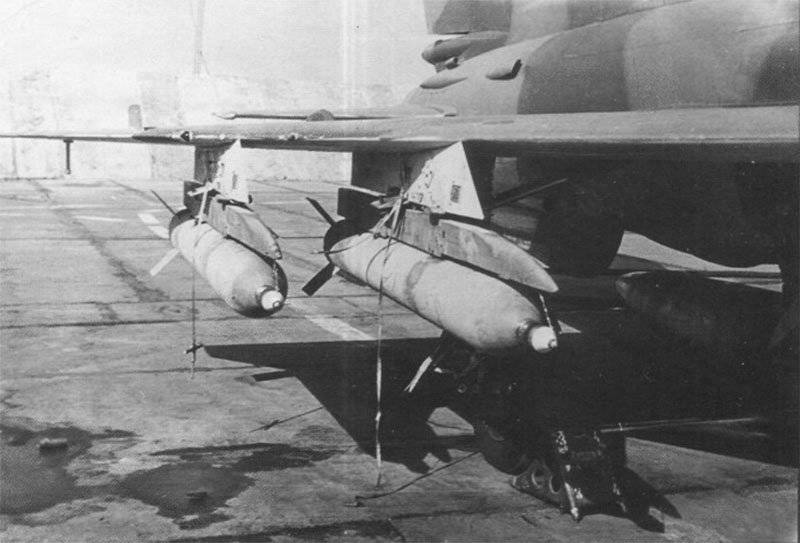

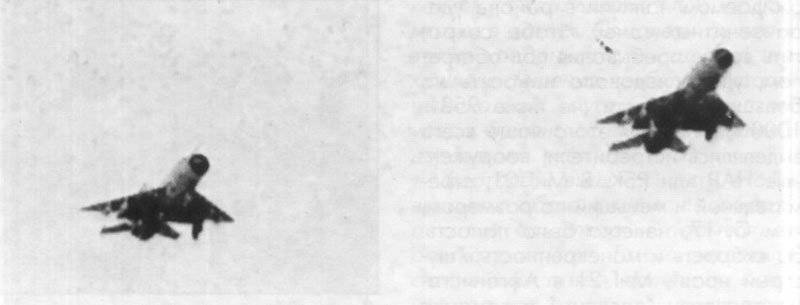

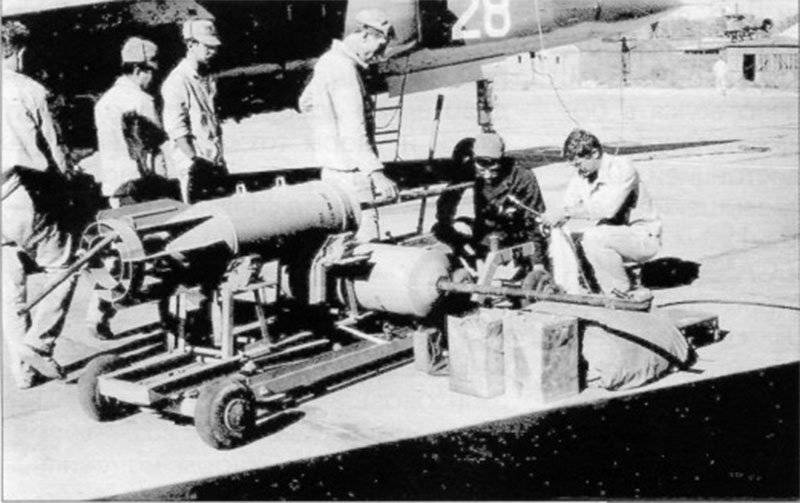

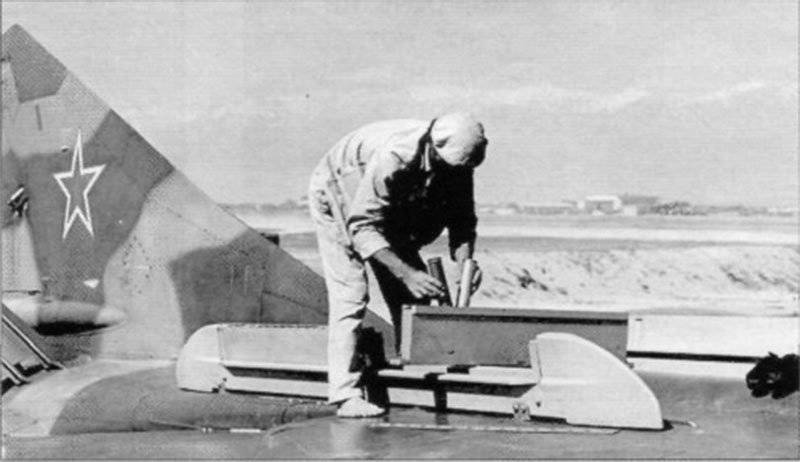

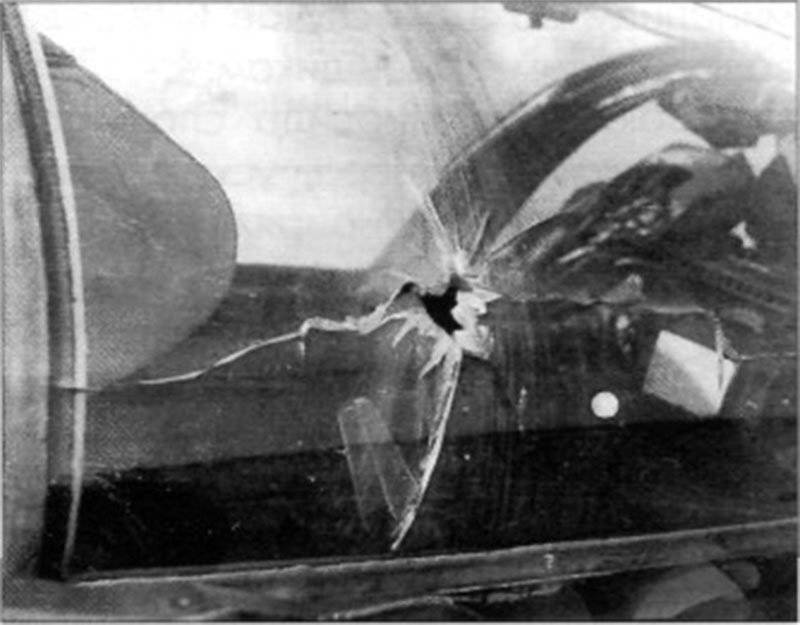

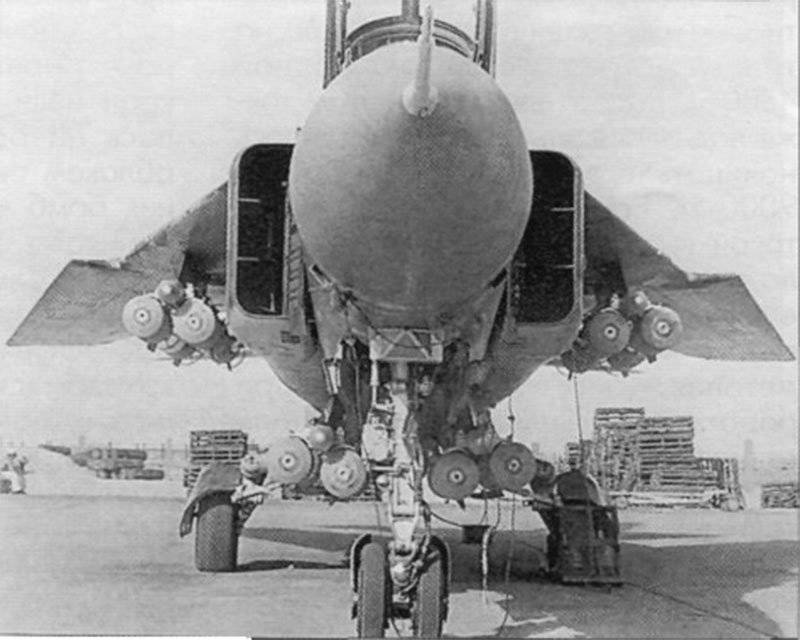

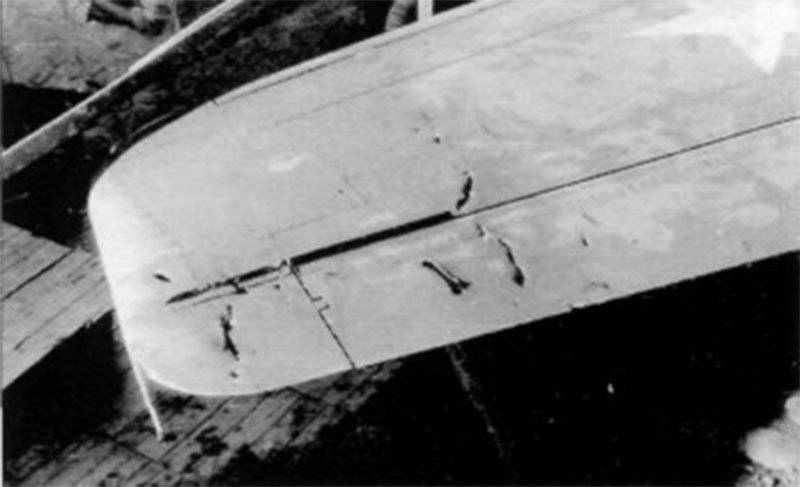

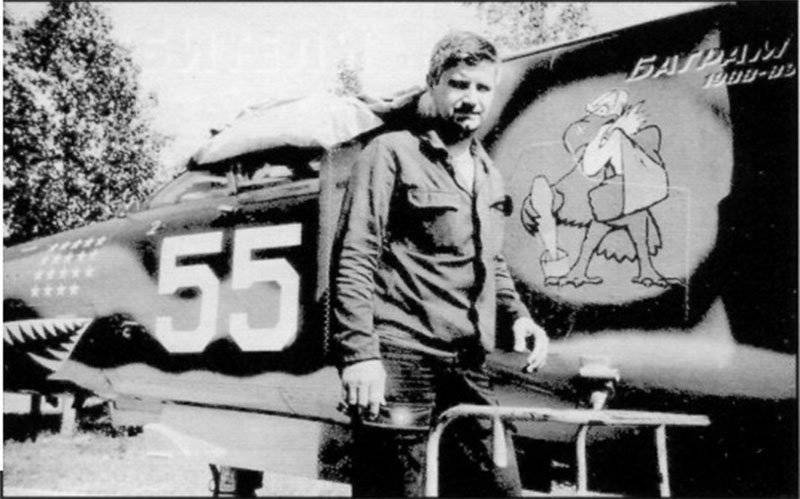

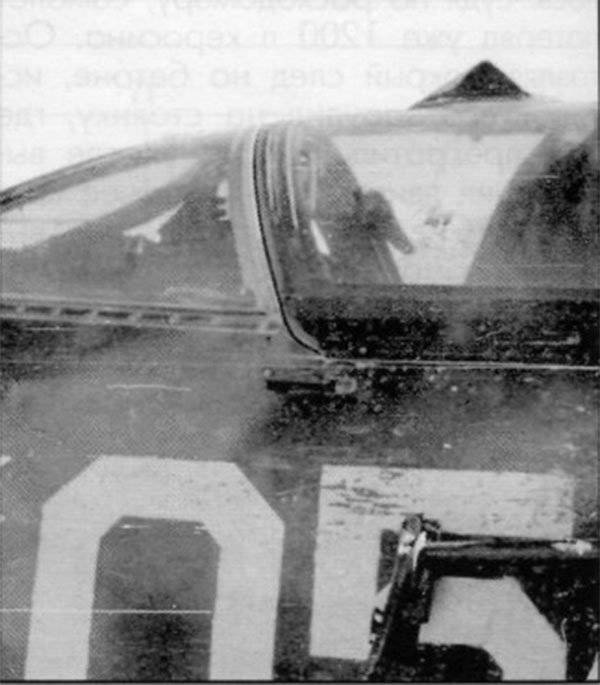

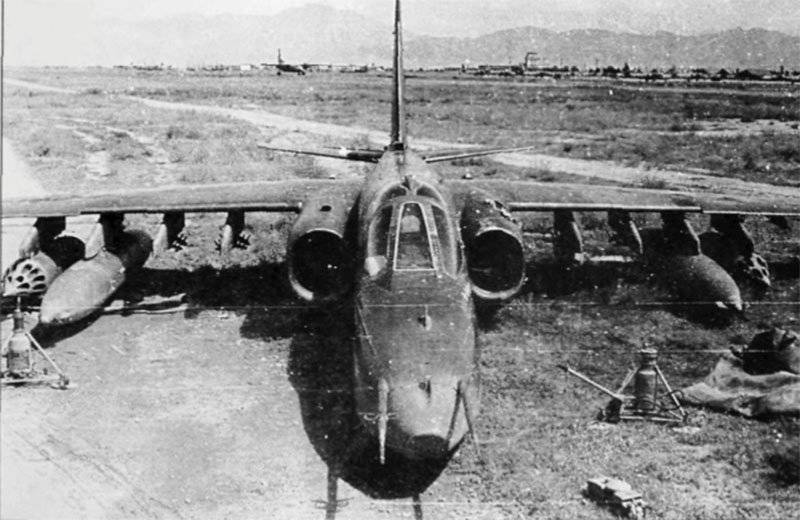

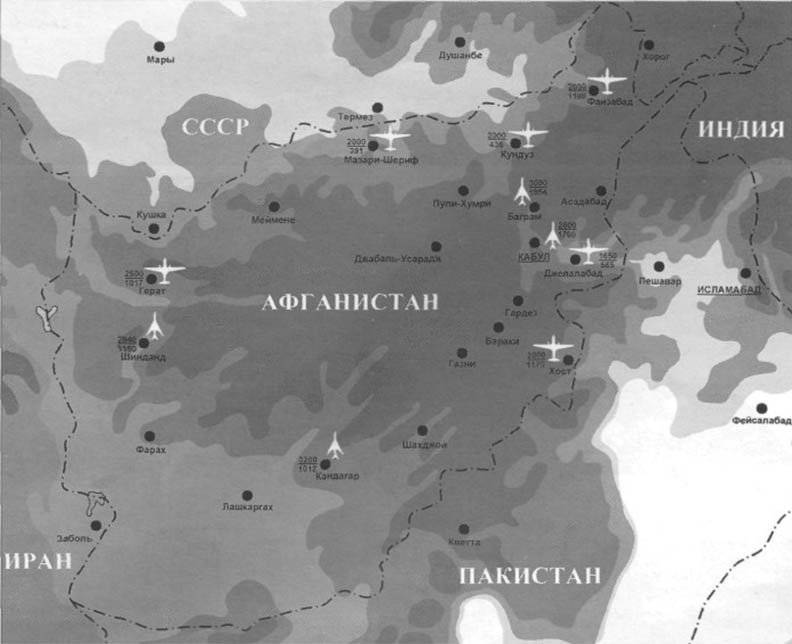

«Вертушки», Афганистан. МИ-24

Для огневой поддержки и штурмовки ВВС 40-й армии располагали хорошо вооруженными и защищенными Ми-24. Правда, количество их поначалу было крайне небольшим и в формировавшихся ВВС 40-й армии в первые военные месяцы исчислялось всего шестью единицами. Можно усмотреть в этом недальновидность руководства, однако, по всей видимости, причины носили более обыденный характер: директивами высшего командования предусматривалось обойтись при вводе войск почти исключительно силами местных военных округов, ТуркВО и САВО (участвовавшие в операции десантники из центральных округов в состав 40-й армии не входили). Между тем, авиационные силы на южном направлении, считавшемся «тыловым», были весьма ограниченными. Вертолетных частей здесь насчитывалось немного, а боевых вертолетов имелось совсем мало (так, в 280-м ОВП по месту дислокации в Кагане под Бухарой таковых имелось две штуки, и то самой первой модели Ми-24А). Ми-24П в полете над пригородами Кандагара. 205-я ОВЭ, осень 1987 г После того как выяснилось, что армия оказалась в самой гуще вооруженной борьбы и открытых боевых действий не избежать, положение стали исправлять самыми энергичными методами. 1 февраля 1980 г. в авиационные части поступил приказ о снятии ограничений по расходу боеприпасов. Для усиления авиагруппировки пришлось привлекать боевые вертолеты из других военных округов. 29 февраля с помощью «Антеев» транспортной авиации в ТуркВО перебросили эскадрилью Ми-24Д вертолетного полка из Рауховки (ОдВО), которая тут же ушла в Афганистан, начав действовать с Баграмского аэродрома. Следом в таджикский поселок Московский переправили еще одну вертолетную эскадрилью для работы по северным районам Афганистана. Она разместилась в Кундузе и 27 июня 1980 г. была официально включена в состав ВВС 40-й армии. В Джелалабаде обосновалась эскадрилья Ми-24Д из состава закавказского 292-го ОБВП (через год, летом 1981 г., полк сменил вновь сформированный 335-й ОБВП). В составе 50-го ОСАП, формировавшегося согласно директиве МО СССР от 4 января 1980 г. на базе в Чирчике, сразу предусматривалось наличие боевой вертолетной эскадрильи на Ми-24. Первый боевой вылет пара полковых Ми-24Д выполнила из Кундуза 11 марта 1980 г. К концу месяца полк перелетел в Кабул, откуда работал до конца войны, постоянно имея в составе одну эскадрилью Ми-24. Еще один сборный вертолетный отряд, насчитывавший два десятка Ми-8 и Ми-24, в конце 1980 г. прибыл в Кундуз. Всего в составе ВВС 40-й армии к январю 1982 г. насчитывался 251 вертолет, в том числе 199 «боевых», как сказано в документе ГИУ ВВС (по всей видимости, имела место неточность в терминологии и имелись в виду все вооруженные Ми-8 и Ми-24). Тем не менее недостаток Ми-24 оставался ощутимым, чем и объяснялась затянувшаяся практика использования «восьмерок» в ударных целях. При отсутствии боевых вертолетов в большинстве частей их задачи приходилось решать тем же Ми-8, пусть и не самым лучшим образом для этого приспособленным. В упоминавшейся операции по уничтожению душманской базы в Рабати-Джали в начале апреля 1982 г. была задействована целая армада численностью в два вертолетных полка, однако среди них не оказалось ни одного Ми-24 — на Кандагарской базе их тогда еще просто не было. Позднее боевыми вертолетами дополнили и другие уже находившиеся в Афганистане части армейской авиации. В середине февраля 1982 г. эскадрилью Ми-24Д включили в состав кандагарского 280-го ОВП. С апреля 1982 г. эскадрилья Ми-24 вошла в состав 181-го ОВП в Кундузе. В итоге практически все части армейской авиации в ВВС 40-й армии, от полков до отдельных эскадрилий, получили вертолеты Ми-24 (за исключением разве что советнических, располагавших только транспортной авиацией, в задачи которых прямое участие в боевых действиях не входило по определению). Еще одним, и весьма существенным, мероприятием организационно-штатного характера стал перевод вертолетных частей и подразделений на усиленные штаты военного времени. Уже к концу лета 1980 г. все вертолетные эскадрильи в Афганистане были укомплектованы составом из пяти звеньев по четыре вертолета в каждом — вместо предыдущего четырехзвенного. Соответственно, в эскадрильях насчитывалось по 20 вертолетов вместо 12-16, как это было раньше (число могло отличаться и в большую, и в меньшую сторону, по обстоятельствам — к примеру, после потерь или, наоборот, восстановления после аварии «неучтенных» машин, причем бортовой номер сбитого вертолета, с оглядкой на недобрую примету, никогда не присваивали новому). Для пополнения находящихся в Афганистане вертолетных частей согласно новым штатам потребовалось изыскивать экипажи и технику по разным округам, «гребенкой» пройдясь буквально по всей армейской авиации. В начале августа 1980 г. на базе в Кокайтах собрали 72 вертолетных экипажа для Ми-8 и Ми-24 с техникой, которые 16 числа того же месяца перелетели в Афганистан и были распределены по частям ВВС 40-й армии. Начало боевой работы Ми-24 сопровождалось изрядными проблемами, обусловленными как недостатком опыта, так и особенностями самой машины, помноженными на специфику афганских условий. Высокие скоростные качества и маневренность Ми-24 достигались за счет большей удельной нагрузки на несущий винт (по площади он был полуторакратно меньше, чем у «восьмерки»), что не лучшим образом сказывалось на взлетно-посадочных качествах и несущей способности. При боевом маневрировании на больших скоростях «полосатый» с его высокой аэродинамической нагрузкой на лопасти винта был подвержен опасному явлению «подхвата» с забросом перегрузки и выходом на срывные режимы. Неожиданное поведение вертолета воспринималось как потеря управления и неподчинение машины.  Вертолетчики-борттехники 181-го ОВП Манжосов и Шолохов из 3-й эскадрильи полка. На Ми-24В подвешены бомбы ОФАБ-250-270 и блоки Б8В20. Кундуз, декабрь 1984 г Ощутимой оказывалась просадка вертолета на выходе из пикирования. При выполнении энергичных маневров машина могла зарываться, теряя высоту и соскальзывая на вираже. Энергичное управление при маневрах, торможении и уклонении от препятствий приводило к опасным ситуациям — некоординированности маневра, попадании в сложное пространственное положение, ударам винта о хвост с неизбежным переходом в аварийную ситуацию. В сочетании с дефицитом мощности и приемистости двигателей в горных условиях, срывным обтеканием и «затяжелением» управления пилотирование Ми-24 существенно осложнялось, что было особенно заметно по сравнению с более легким и «летучим» Ми-8. Свою долю вносили местные особенности — плохие площадки для посадки с ограниченными подходами, выполнение полетов в горных узостях с неудовлетворительными условиями для маневра, сама метеообстановка со множеством орографических возмущений4, неожиданными воздушными потоками и турбуленцией, бросающей вертолет на скалы. Многие ущелья выглядели настоящими «каменными мешками», не имея выхода, а воздушные потоки дули в разных направлениях у соседних склонов — восходящие у нагретого солнцем и нисходящие у остающегося в тени. Помимо сложностей в пилотировании, стесненность условий и достаточно сильные ветры сказывались на применении оружия: летчик располагал крайне малым временем для оценки обстановки и прицеливания, а воздушные потоки буквально «сдували» ракетный залп и относили сброшенные бомбы. Крепость у Кандагара, служившая пристанищем местным бандам и объектом постоянной работы вертолетчиков  Техники и летчики 181 -го ОВП занимаются заготовкой стройматериалов. При почти полном отсутствии дерева и других материалов под обустройство на доски разбираются ящики из-под реактивных снарядов, большим спросом пользовалась также бомботара из бруса. Кундуз, осень 1983 г Огневая подготовка в учебе экипажей боевых вертолетов занимала должное место. Навыков боевого применения в здешних непростых условиях, да и практики пилотирования в подобной обстановке практически никто не имел: прибывшим из одесских степей летчикам прежде горы случалось видеть разве что на курорте в Минводах. Уроки стоили немалых потерь, в основном, по причинам аварийности. К концу 1980 г. ВВС 40-й армии лишились 21 вертолета Ми-24 (даже больше, чем Ми-8, которых было потеряно 19). Основная масса их была утрачена вовсе не по боевым причинам и без какого-либо огневого поражения. В частности, в кундузской эскадрилье разбили половину имевшихся Ми-24 при всякого рода летных происшествиях — от ошибок в пилотировании до попадания в сложные условия. В частности, в декабре 1980 г. взлетавший Ми-24 поднял своим винтом снежный вихрь и при потере летчиками видимости налетел на стоявшие рядом Ми-6, порубил крайний вертолет лопастями и сам упал тут же. Первым погибшим вертолетчиком в Афганистане стал борттехник Ми-24 старший лейтенант А.Н. Сапрыкин. 21 января 1980 г. его вертолет проводил воздушную разведку и попал под обстрел. Выполнявший свой девятый боевой вылет летчик получил тяжелое ранение и через два дня умер в госпитале. Спустя три недели, 13 февраля, у Джелалабада был сбит Ми-24 капитана С.И. Хрулева из состава 292-го полка, разбившийся вместе с экипажем. Этот Ми-24 стал первым, потерянным в Афганистане, и первой боевой потерей авиации 40-й армии. Вместе с тем, в боевой обстановке Ми-24 с его мощным вооружением и защищенностью обладал явными преимуществами, будучи машиной, созданной и приспособленной именно для ударных действий (правда, мнение о его превосходстве неоднократно оспаривалось, и многие предпочитали для большинства заданий Ми-8МТ, считая «двадцатьчетверку» перетяжеленной и недостаточно маневренной в условиях высокогорья). Тем не менее специфика поля боя брала свое, и постепенно доля Ми-24 возросла почти до половины вертолетного парка, а в практику вошли смешанные звенья из пар Ми-8 и Ми-24, дополнявших друг друга. Уже в Панджшерской операции в мае-июне 1982 г. были задействованы 32 вертолета Ми-24 — без малого все, имевшиеся тогда в наличии. Показательно, что I с насыщением ВВС 40-й армии боевыми вертолетами «восьмерки», выступавшие прежде «мастерами на все руки», для выполнения ударных задач стали привлекаться гораздо реже, уступив эту роль более приспособленным «крокодилам». Со временем участие Ми-8 в авиационной поддержке по вполне объяснимым мотивам сократилось еще больше, и с 1985 г. доля вылетов на выполнение таких задач не превышала 10—12%. По словам летчика-штурмана Ми-8 старшего лейтенанта A.M. Дегтярева, прибывшего в 50-й ОСАП в ноябре 1985 г. и прослужившего там до января 1987 г., за эти пятнадцать месяцев «бомбами пользовались всего два раза, уничтожили мост под Асмаром и в операции в Кунарском ущелье, правда, бомбили на совесть, работая десяткой Ми-8 и бросая по четыре ОФАБ-250. Блоки тоже использовали нечасто, специфика заданий другая, большинство вылетов приходилось на перевозки, снабжение постов, целеуказание, из-за чего даже ненужные фермы снимали и летали без них».  «Главный калибр» — фугасная бомба ФАБ-250М62 на стоянке 4-й эскадрильи 181-го ОВП. Кундуз, осень 1983 г  Ми-24 прикрывают транспортную колонну на подходе к Кабулу Поскольку подобная практика вошла в обыкновение и летчики Ми-8 в большинстве вылетов возлагали обеспечение огневого прикрытия и поддержки на сопровождающие их «крокодилы», командующий армией даже указывал на то, чтобы снаряжение вертолетов соответствовало боевой обстановке и те при непредвиденном развитии событий не оказывались «безоружными». В частности, выяснилось, что задействованные в системе «Завеса» вертолеты, вылетавшие на борьбу с караванами, сплошь и рядом ходили «пустыми», хотя досмотровым группам обычно требовалась поддержка с воздуха. Приказом по 40-й армии от 11 декабря 1987 г. предписывалось участвующие в разведывательно-дозорных действиях вертолеты снаряжать должным образом и с этой целью в обязательном порядке «для обозначения целей, а также поражения выявленных огневых точек, Ми-8МТ с десантными группами оборудовать по два блока УБ-32». Организационные меры были, что называется, делом наживным и сопровождали весь ход афганской кампании соответственно меняющейся обстановке. Свои особенности в напряженной боевой работе проявляла и матчасть, в том числе вооружение, как система, первоочередным образом определяющая эффективность боевого вертолета.  Зарядка вертолетных блоков ракетами С-8Д. 262-я ОВЭ, Баграм, лето 1987 г Предусмотренные возможности размещения на борту Ми-24 десанта (в ту пору была популярна концепция использования боевого вертолета в качестве «летающей БМП») оказались невостребованными. Как и дома, на практике этому мешали невысокие несущие свойства достаточно тяжелой бронированной машины с набором вооружения (пустым он весил почти на 1,5 т больше Ми-8). С десантниками Ми-24 становился неповоротливым, да и для размещения бойцов в грузовой кабине больше подходили карлики — ее высота составляла всего 1,2 м. В Афганистане реализации подобных замыслов препятствовало еще и общее ухудшение летных качеств, особенно чувствительное при специфичных особенностях Ми-24. Одним из немногих примеров использования «крокодилов» в подобном качестве стали полеты кундузских машин в первый военный год: решив задействовать-таки имеющиеся возможности, на борт Ми-24 из эскадрильи майора Козового время от времени брали бойцов-стрелков из соседней 56-й десантно-штурмовой бригады. Для усиления огневой мощи на борту размещались по четыре солдата с ручными пулеметами, которые вели стрельбу через боковые форточки в окнах. Их присутствие прибавляло лишние полтонны, однако в зимние месяцы на «летучести» вертолета это особо не сказывалось. Насколько эта затея оправдала себя — неизвестно, однако при одном из вылетов вертолет капитана Глазырина сел на вынужденную в горах, и с ним оказались сразу семь человек экипажа и стрелков. На выручку подсел Ми-24 капитана Валиахметова, подобравший всех разом. Как разместились спасенные в тесном отсеке размером с «Запорожец» — известно только им, но вместе со «своей» стрелковой группой на борту находились сразу 14 человек. Вертолет, тем не менее, смог выполнить вертикальный взлет с горной площадки и доставить всех на аэродром.  Снаряжение блоков ракетами типа С-8. Со снарядом в руках — лейтенант группы вооружения 205-й ОВЭ А. Артюх. Кандагар, лето 1987 г Сложные условия эксплуатации вскоре выявили ряд недостатков вооружения Ми-24 и, прежде всего, его стрелковой установки УСПУ-24. Большая скорострельность четырехствольного пулемета ЯкБ-12,7 в 4000-5000 выстр./мин (не зря он именовался «высокотемпным») и внушительный секундный залп, составлявший 3,6 кг (для сравнения: у ДШК при том же калибре — всего 0,5 кг) были достигнуты значительным усложнением конструкции. Вращающийся блок стволов с помощью кинематического механизма приводился в движение своеобразным газопороховым мотором, использовавшим отводимые пороховые газы. Огонь из пулемета вел летчик-оператор с помощью подвижной прицельной станции КПС-53АВ, обеспечивавшей наведение оружия и стрельбу с внесением необходимых поправок на скорость, угловое перемещение и прочих, требовавшихся для прицеливания (стоящая в кабине оператора станция любопытным образом именовалась «кормовой», сохранив букву «К» в наименовании от прототипа, заимствованного с дальних бомбардировщиков). Огонь мог вести и летчик, однако только при установке пулемета в переднее положение по оси машины и его использовании в качестве неподвижного, выполняя прицеливание по своему прицелу АСП-17В (на Ми-24В, на предыдущих Ми-24Д пользовались прицелом попроще — типа ПКВ). В полете — Ми-24П капитана Беляева из 205-й ОВЭ. Вертолет несет обычный вариант вооружения для разведывательно-поисковых действий из пары блоков Б8В20 и двух ПТУР «Штурм» Пулемет по праву считался грозным оружием — его внушительный залп обладал мощным поражающим действием и по живой силе, и по машинам в душманских караванах, разнося даже полуметровой толщины дувал, непробиваемый ракетами С-5. При нормальной работе пулемет заслуживал у летчиков самых положительных отзывов. Андрей Маслов, летавший оператором на Ми-24В в 50-м полку, так описывал свои впечатления от работы с пулеметом: «Скорострельность у него такая, что машину разрезает пополам. Бронебойно-зажигательные пули даже БТР прошибают, дашь очередь — и вдаль уносится рой красных светлячков, даже днем хорошо видно. Не дай бог попасть под его очередь — от человека только руки-ноги летят. Бьет точно, мы как-то нарвались на «бородатых» на горушке, я заметил «духа», сидевшего у входа в пещеру и успел опередить, выстрелил в него навскидку. Очередь прошла прямо сквозь него, а дальше я не видел, песок фонтанами, и вся пещера вскипела от пыли. Когда выходишь на боевой курс, в перекрестье прицела дрожит цель и после нажатия гашетки в кабине пахнет пороховой гарью, почему-то вспоминаются фильмы про войну и кажется, что это не с тобой, а с кем-то посторонним...» Вместе с тем, ЯкБ-12,7 с его достаточно сложным устройством оказался чувствительным к перегреву и загрязнению — повседневным спутникам боевой работы. В газовом двигателе оседал пороховой нагар, система работала на пределе по температурному режиму и стойкости узлов, что было известно и раньше (при боекомплекте 1470 патронов инструкция ограничивала очередь максимум 400 выстрелами «с последующими перерывами для охлаждения оружия в течение 15-20 минут», в противном случае нагрев грозил взрывом капсюлей и патронов). Дома, где учебные стрельбы были нечастыми, а патроны — считанными, эти недостатки не становились проблемой, но в боевой обстановке, где настрел превосходил все нормативы, ЯкБ-12,7 стал источником непрекращавшихся рекламаций.  Ми-24П ведет стрельбу из пушки: перед самой машиной видны фонтаны разрывов. Район Черных гор под Кандагаром, осень 1987 г Пулемет заклинивало, заедал газовый двигатель, страдала кинематика. Высокий темп стрельбы требовал такой же скорости подачи ленты, тянувшейся по извилистому рукаву, и та нередко рвалась при рывках. Использование специальных двухпульных патронов, разработанных для ЯкБ-12,7 и способных вдвое повысить плотность огня, влекло за собой отказы из-за слабой заделки пуль в дульце гильзы: при рывках ленты они разбалтывались, шли с перекосом и не раз приводили ко вздутию и разрыву стволов. В 50-м полку, начавшем боевую работу весной 1980 г., благодаря настойчивости службы вооружения выяснилось, что изрядная часть отказов носит заводские причины и стоящие на вертолетах ЯкБ-12,7 вообще не проходили положенные при сдаче испытания отстрелом. Случались отказы системы управления (следящих сельсинов синхронизации и электроприводов наводки), при которых пулемет бил в сторону от линии визирования и не возвращался в нейтральное положение. Избавляясь от дефекта, пулемет иногда фиксировали по оси вертолета, и огонь из него при помощи своего автоматического прицела АСП-17В вел летчик. Неоднократно для устранения дефектов приезжали доработчики, проблемы пыталось решить КБ, но результаты оставались скромными. Впрочем, отчасти неисправности обуславливались жесткими условиями эксплуатации и не всегда полноценным присмотром за оружием, требовавшим чересчур много внимания в напряженной боевой работе, а обслуживания «по состоянию» ЯкБ-12,7 явно не терпел. Летом 1982 г. в 4-й эскадрилье Кандагарского полка из 20 вертолетов Ми-24 пулеметы нормально работали только на семи машинах, заслужив ироническую расшифровку своего наименования «Якобы стреляет». Положение почти не изменилось и в последующие годы, когда значительную часть пулеметных «двадцатьчетверок» вытеснили пушечные Ми-24П. По рассказу А. Маслова, «в мае 1986 г. из-за неработающего пулемета нам пришлось летать вовсе без него. Работали тогда в районе Чакарай, долбили один кишлак, и у меня в самый интересный момент пулемет заклинило. После вылетов до поздней ночи с ним возились, перемазались все, устали, но так и не сделали. Пришлось вызывать оружейников из Кабула, прилетели они, копались-копались с пулеметом, так ничего и не исправили, сняли вообще и бросили в грузовую кабину. Летали с дыркой на месте пулемета, в кабине сквозило. На другой день специалист нам окончательно пулемет доломал. Уже когда вернулись на базу в Кабул, заменили его на новый». С появлением мощных НАР С-8 новыми блоками Б-8В20 в первую очередь старались оборудовать пулеметные машины, компенсируя дальнобойными реактивными снарядами неудовлетворительную работу пулемета. К весне 1987 г. в отряде 205-й отдельной вертолетной эскадрильи, приданном спецназу в том же Кандагаре, оставался единственный Ми-24В, на котором ЯкБ-12,7 не выдерживал и нескольких дней без очередного отказа. По отзыву ведавшего вооружением лейтенанта А. Артюха, «пулемет из нас всю душу вытянул, добиться его устойчивой работы никак не удавалось и пришлось даже получить второй, чтобы менять заклинивший. Ничего не помогало — ни регулярные чистки, ни набивка и смазка лент. Вылет без отказа мы уже считали удачей, а бывало, что за день он клинил по два раза. Потом вдруг в очередной раз оборвало ленту, но пулемет не заклинил и вдруг стал работать нормально. Мы на него дышать боялись, не трогали и не чистили, только пополняли ленту. Что произошло — так и осталось непонятным, но он отлично стрелял полтора месяца, пока вертолет не сбили 16 февраля...» Появление Ми-24П с двуствольной пушкой ГШ-2-30К в исполнении 9А623К, отличавшейся удлиненными на 900 мм стволами от применявшихся на штурмовиках Су-25, позволило снять большую часть проблем, свойственных пулеметным машинам. Неподвижная установка избавилась от дефектов системы наведения, но огонь теперь можно было вести только строго по курсу, наводя оружие на цель всей машиной, а эта роль отводилась командиру (что вызывало известную ревность операторов, оставшихся на «скамейке запасных»). Изрядная мощность и отдача даже приводили к задиранию хвоста и потере скорости при стрельбе, а сотрясениями иногда «выбивало» АЗР и оборудование. В зависимости от тактической обстановки и характера цели пилот мог по своему усмотрению выбрать режим огня. Избегая продолжительных очередей, «уводивших» вертолет, стрельбу обычно вели, выставив переключатели в положение «Очередь короткая/темп малый» и, наловчившись, могли ограничивать огонь одиночными выстрелами. Отменной была и точность огня: пушка позволяла вести прицельную стрельбу до двухкилометровой дальности, а на обычных дистанциях в несколько сотен метров опытный летчик одним-двумя снарядами срубал дерево или валил верблюда в караване. Полный боезапас в 250 патронов почти никогда не брали, довольствуясь 150 снарядами: при разумном использовании их вполне хватало, а выигрыш в сотню-полторы килограммов веса в полете положительно сказывался на маневренности и разгонных характеристиках вертолета.  Парковый день в 4-й эскадрилье 181-го ОВП. Работы ведутся на вертолете с подвесками бомб и заряженных блоков. Отказавший накануне пулемет снят, отсутствуют и рамы для «Штурмов». Кундуз, октябрь 1983 г  Экипаж Ми-24В 4-й эскадрильи 181-го ОВП — летчик Ефименко (справа) и оператор Прямое. Вертолет несет бомбы ОФАБ-100-120 и блоки Б8В20. Кундуз, октябрь 1983 г Тяжелые ленты снаряжались патронами с 400-граммовыми осколочно-фугасно-зажигательными снарядами ОФЗ-30-ГШ и трассирующими ОФЗТ-30ГШ, а также специальными «многоэлементными» снарядами МЭ. Последние содержали по 28 пуль в пакетах с вышибным зарядом, сохранявших убойную силу в 400 м от точки разрыва снаряда. В отличие от пулеметного боекомплекта, патронную ленту было удобнее укладывать, заправляя в откидывающийся вместе с пушкой патронный ящик (впрочем, в нелегкой работе службы вооружения удобство было понятием относительным). По словам В. Паевского, «обычно ленту укладывали прямо из ящиков, в которых привозили к вертолету, не связываясь ни с какими приспособлениями — так оно и быстрее, и проще. Перед зарядкой ее полагалось обильно смазать пушечной смазкой №9, после чего вдвоем-втроем подхватывали увесистую и жирную, всю в смазке, ленту, норовящую сложиться под собственным весом веером то наружу, то внутрь, — кстати, каждое звено со снарядом тянет примерно под килограмм. Вес этот держишь на руках, а «играющая» лента защемляет пальцы и ногти до синевы; часы не снял, — считай, пропали, у меня за время службы на Ми-24П поменялся с десяток». Бронебойно-разрывные снаряды БР-30-ГШ использовались мало: для «болванок» с небольшим 14,6-граммовым зарядом ВВ целей не находилось. Рассчитанный на встречу с броней взрыватель не срабатывал при попаданиях в слабую преграду, и снаряд мог прошить машину насквозь, не взорвавшись, а разрывы на земле, по которым можно было бы откорректировать огонь, почти не были заметны из-за того же низкого фугасного эффекта, обусловленного малым количеством взрывчатки. Пушка ГШ-2-30К оставалась любимым оружием как у летчиков, так и у оружейников, хотя при интенсивной работе не обходилось без отказов. Причинами могли являться износ деталей, небрежная набивка лент, грязь и песок на патронах, забивавшие приемник и пушечный отсек. По регламенту предписывалась обязательная чистка не позднее следующего дня после применения, а после каждых 600 выстрелов — чистка орудия с его снятием с машины и полной разборкой (занятие трудоемкое и отнимавшее массу сил, однако притом не очень эффективное, ведь уже через пару дней приемник ленты и кинематика вновь забивались пылью, превращавшей смазку в грязное месиво). На выручку приходили народные средства и смекалка: пушку, не разбирая, целиком промывали в керосине от грязи и нагара и несколько раз передергивали механизм, вынимая для более тщательной чистки только газовые поршни, приводившие в движение автоматику. Для защиты приемника от грязи ленту обильно набивали смазкой, и она шла в пушку буквально как по маслу, а грязь и нагар вместе с отработанной смазкой вылетали наружу. «Клины» при этом практически исключались: в 205-й ОВЭ осенью 1987 г. орудие на одном из Ми-24П без единого отказа и чисток проработало несколько месяцев, отстреляв 3000 снарядов! Удачное расположение пушки упрощало ее обслуживание, а электрическое воспламенение капсюля гарантировало от случайных выстрелов, не столь редких у пулеметов. Безопасность была не последним делом: при заклинивании застрявший в патроннике снаряд обычно приходилось разрубать на части, по кусочкам вытаскивая его наружу. Был случай, когда пушка помогла спасти вертолет на земле: севший на вынужденную Ми-24П оказался в окружении банды, и капитан В. Гончаров решил привлечь оружие помощнее, чем автоматы группы ПСС. Воевать в пешем строю ему не доводилось, но под рукой была пушка. Вертолет вручную развернули в направлении нападавших, летчик занял место в кабине и дал очередь. «Духи» залегли, прячась за камнями, потом стали перебегать, подбираясь с другой стороны. Повиснув на хвосте, бойцы ворочали вертолет из стороны в сторону, а летчик короткими очередями отбивался от душманов, пока не подоспела помощь. Часть пушечных машин несла лазерный дальномер, сопряженный с вычислителем прицела. Довольно компактное устройство было изготовлено на базе морского бинокля, приспособленного для этих целей. Дальномер существенно улучшал условия решения прицельной задачи, выдавая на прицел дальность до цели вместо прежнего «глазомерного» способа определения дистанции стрельбы, что положительно сказывалось на точности огня.  Ми-24П готовится к вылету на прикрытие авиабазы. Баграм, декабрь 1988 г Ми-24 мог нести до четырех ракетных блоков, однако такой вариант считался перегрузочным. Каждый снаряженный блок весил больше четверти тонны (260 кг), причем после пуска ракет они оставались висеть на подвеске форменным «решетом», ощутимо прибавляя аэродинамическое сопротивление, из-за чего обычно дело ограничивалось парой блоков. Поскольку для наведения и прицеливания при стрельбе НАР требовалось «направлять» их маневром всей машины, управление огнем из блоков было выведено к командиру. Предусматривалась и возможность стрельбы НАР оператором с наведением по прицельной станции, благо и в его кабине имелась ручка управления, позволявшая пилотировать машину в случае выхода из строя командира. При этом все управление вооружением переключалось на кабину оператора. «Разделение труда» предусматривалось и при использовании бомбардировочного вооружения: в таком варианте вертолет мог нести до четырех бомб по 100 или 250 кг либо две по 500 кг. На Ми-24Д бомбометание выполнял оператор с помощью своей станции КПС-53АВ, летчик мог сбросить бомбы только в аварийном режиме. На Ми-24В и пушечных машинах с более совершенным автоматическим прицелом летчика АСП-17В прицельное бомбометание мог произвести и командир. Для прицельного бомбометания на Ми-24Д и Ми-24В использовался бортовой вычислитель стрельбы и бомбометания ВСБ-24, обычно применявшийся в полуавтоматическом режиме (работа в «автомате» в горах давала слишком много промахов). Летчик Ми-24 Е.Е. Гончаров, служивший в Кундузском 181-м ОВП, рассказывал: «Некоторые говорили, что прицел в горах бесполезен, так что народ изобретает всякие способы, рисует перекрестья на лобовом стекле и прочее. Даже при подготовке указывали: «в горной местности АСП-17В и ВСБ-24 не применяются, так как работа в автоматическом режиме ненадежна». Нам приходилось работать с высоты, держась повыше досягаемости стрелкового оружия, и прицел давал вполне нормальные результаты. Понадобилось, конечно, приспособиться: первое время бомбы укладывались с точностью метров до ста, а то и больше, но через пару месяцев начали попадать прямиком в цель, а потом даже появилась возможность сократить ударные группы — три из четырех бомб ложились прямыми попаданиями. Действия экипажа при нормальной работе прицела здорово упрощаются. Оператор накладывает марку прицела на цель, включает режим и сопровождает цель, удерживая на ней марку. У летчика на его прицеле индикатор указывает положение цели, слева или справа, и тот старается вести вертолет на боевом курсе по указаниям индикатора точно через цель, держа скорость и высоту (визуально ему цель не видно, так как она сразу уходит под вертолет). Вычислитель в нужный момент дает зуммер, и оператору остается только нажать кнопку сброса. Когда набьешь руку, не нужно расходовать бомбы на «пристрелку» и даже разговоры в эфире лишние не нужны с группой целеуказания и наводчиком». Впрочем, другие больше полагались на меткий глаз и навык, выполняя бомбометание по своим ориентирам, целясь по кончику ПВД или нижнему обрезу бронестекла и резонно указывая, что важен результат и «надо попадать, а не целиться». Обычным вариантом снаряжения вертолета Ми-24 была комбинация из двух блоков и двух бомб калибра 100 кг. Загрузка вертолета блоками и бомбами по 250 кг применялась реже. В частности, по данным за 1984 г., такое вооружение Ми-24 несли только в 16% вылетов (все-таки вертолет при этом становился на полтонны тяжелее). Бомбы всегда подвешивали на внешние держатели, поскольку подкатить их ко внутренним мешали колеса основных стоек шасси. «Пятисотки» применялись нечасто, в основном при крайней необходимости. Вертолет с такой нагрузкой становился тяжелым и неповоротливым, да и при подвеске бомбы были неподъемными и вручную управиться с ними оказалось невозможно. К тому же после бомбометания вертолет оставался с одним только пулеметом: блоки из-за перегруза при этом не брали. В Кандагаре за весь 1982 г. бомбы ФАБ-500 на Ми-24 использовались всего четыре раза. В одном таком случае в ноябре 1982 г. капитан Анатолий Чирков из известной «александровской эскадрильи» наносил удар по собравшемуся в одном из кишлаков исламскому комитету. Целью служил большой глинобитный дом-сушильня, где совещались местные вожаки. Объект выглядел настоящей крепостью, однако «пятисотки» первым же ударом накрыли его и развалили вместе с «активистами».  Душманский дувал после вертолетной атаки. Рядом видны окоп и воронки от бомб. Окрестности Кандагара, осень 1987 г В Газни в мае 1987 г. тяжелыми бомбами и вовсе чуть было не наделали вреда самим себе. Ночью дежурная группа поднялась по вызову батальона охраны для удара по замеченной рядом банде. Цель указали осветительной миной. На Ми-24 с вечера висели ФАБ-500, ими и отработали по подсвеченному месту. Летчики только что прибыли с заменой и, по незнанию, бросали бомбы залпом и с небольшой высоты. Вертолеты подбросило на сотню метров, по счастью, не задев осколками. На земле их уже встречал комэск: «Пятисотки» отставить, впредь — только 250 килограммов и по одной». Оказалось, что разрывы легли неподалеку от жилого городка, там все ходило ходуном и в модулях повылетали стекла. В ходе доработок на Ми-24 всех модификаций, использовавшихся в ВВС 40-й армии, была обеспечена возможность подвески многозамковых бомбодержателей МБД2-67у. С использованием пары таких держателей вертолет мог нести до десяти бомб калибра 100 кг (по четыре на каждом из держателей и еще две на свободных крыльевых узлах). Точность такого бомбометания оказалась невелика, однако подобный вариант вооружения, прозванный «ежиком», нашел применение при минировании. Пара вертолетов обеспечивала укладку достаточного числа мощных бомбовых «мин» в нужном месте, уложив два десятка «соток» у враждебного кишлака или душманского лагеря и надежно блокировав всякие передвижения на подступах к ним. С той же целью Ми-24 дорабатывались под установку контейнеров мелких грузов КМГ-У, которые могли нести как мины, так и мелкие бомбы, использовавшиеся для минирования. Каждый КМГ-У вмещал по 1248 мин ПФМ-1. При подвеске четырех КМГ-У вертолет мог засеять незаметными минами-«бабочками» обширный участок, в полосе которого площадь и плотность минирования зависели от режима разгрузки, задававшегося управлением контейнера, имевшего четыре различавшихся интервала выброса блоков с боеприпасами — от 0,05 до 1,5 с.  Полный боекомплект к пулемету ЯкБ-12,7 составлял 1470 патронов. 262-я ОВЭ, Баграм, лето 1987 г На вертолетах нашли применение также объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ) — оружие новое и на тот момент никому не знакомое. Воспользовавшись возможностью опробовать их в боевой обстановке, ОДАБ пустили в дело уже в первый военный год. На практике, правда, оказалось, что боеприпас необычного устройства с содержимым из жидкого взрывчатого вещества, требующего целой системы зарядов для рассеивания и подрыва детонирующего облака, довольно капризен и чувствителен ко внешним условиям. На формирование взрывчатого тумана могли повлиять температура, плотность и влажность окружающего воздуха, а также ветер, препятствующий созданию оптимальной концентрации аэрозоля, окутывающего цель. В результате срабатывали далеко не все сброшенные бомбы (по опыту американцев, впервые испытавших боеприпасы объемного взрыва во Вьетнаме, и вовсе взрывалось от 30 до 50% таких бомб). По-видимому, впервые использование ОДАБ с вертолетов имело место в августе 1980 г. летчиками кундузской эскадрильи Ми-24. Ликвидируя душманские засады в Файзабадском ущелье, вертолетчики работали звеном, в котором ведущая пара несла по две ОДАБ-500, а замыкающие — блоки с ракетами. Замкомэска Алаторцев так описывал организацию налета: «Шли на высоте больше обычной, держась на 300 метрах, поскольку у ОДАБ осколков хоть и нет, нов корпусе много всякой требухи и при срабатывании эти железки разлетаются вверх метров на 200. Сами бомбы тоже какие-то необычные, чушки с округлым рылом, вроде бочек, с хлюпающим внутри содержимым. Нам доводили, что при испытаниях ОДАБ не все ладилось, что-то в начинке не срабатывало как надо и могло не сдетонировать. Решили, что процесс получится поддержать ракетами, так оно и вышло. После сброса внизу поднялось облако, даже с виду тяжелое и вязкое, и в этот маслянистый туман тут же вошли ракеты с ведомых. Рвануло будь здоров, швырнуло вертолеты, только зубы лязгнули. Взрыв по виду тоже не похож на обычные бомбы, от которых только пыльный фонтан и дымное облако, а тут — вспышка и огненный шар, долго клубящийся внизу. Ударная волна у бомбы пожестче, чем у обычных, ну и огнем там внизу все добивает. Эффект в сочетании ударного давления, вроде фугасного, и высокой температуры. Десантники рассказывали потом, что оставшиеся на месте «духи» были в жутком виде — трупы обгоревшие, с выбитыми глазами, кто выжил — и те контуженные, со рваными легкими, ослепшие и оглохшие».  На борту Ми-24П хорошо видны подкрепления из уголков и усиление борта, потребовавшиеся ввиду большой отдачи пушки. В кабине — борттехник вертолета Иосиф Лещенок. 205-я ОВЭ, Кандагар, осень 1987 г При удачном использовании ОДАБ в афганской обстановке оказывались даже более действенным оружием, чем прочие боеприпасы. Раскаленное облако объемного взрыва проникало в пещеры и горные расщелины, огненным ударом накрывало каменные россыпи и лабиринты дувалов, настигая противника там, где он был неуязвим для обычных средств. ОДАБ нашли применение также при высадке воздушных десантов, когда перед посадкой вертолетов требовалось быстро и на большой площади устранить минную угрозу. Сброшенные ОДАБ проходились по площадке фронтом ударной волны с большим давлением, вмиг освобождая ее от мин. Хранить ОДАБ с чувствительным содержимым полагалось, защищая от прямых солнечных лучей и перегрева. На деле никаких навесов на складах боепитания не водилось, и хорошо, если бомбы прикрывали от солнца хотя бы брезентом («это у американцев что солдаты, что бомбы балованные, склады с кондиционерами им подавай»). Впрочем, применению ОДАБ препятствовали не только особенности устройства: оказалось, что это оружие, помимо эффективности, успело заслужить в ряде конфликтов репутацию «негуманного», как вызывающего чрезмерные страдания людей. ООН успела заклеймить боеприпасы объемного взрыва как противоречащие принятым нормам ведения вооруженной борьбы. Женевским чрезвычайным комитетом по обычному оружию в 1976 г. и вовсе была принята резолюция о признании боеприпасов объемного взрыва видом оружия, по квалификационным признакам требующим запрещения. Хотя никто из стран-обладателей такого оружия и не подумал с ним расставаться, мнение международного сообщества приходилось принимать во внимание. На случай приезда журналистов и всякого рода иностранных представителей, время от времени появлявшихся в Афганистане с гуманитарными миссиями, бомбы старались убирать подальше от чужого глаза и воевать только «гуманным образом». Уничтожение живой силы оставалось первоочередной задачей противопартизанской войны: в дело шли НАР С-5С и С-8С, начиненные блоками стальных оперенных стрел по 1100 и 2200 штук соответственно. Стрельба ими, однако, требовала тщательного выдерживания дальности, чтобы пучок «картечи» сохранял убойную силу и не разлетался впустую. Применение боеприпасов, «неизбирательно» решетивших все на своем пути ливнем стрел, тоже противоречило ряду международных конвенций, из-за чего командование ВВС 40-й армии, руководствуясь «спускаемыми сверху» распоряжениями, то запрещало их, то вновь разрешало, хотя летчики высоко ценили это оружие «местного массового поражения». Вертолетчикам в Файзабад зимой 1981 г. однажды привезли полсотни ящиков с С-5С. Расстреляли их за день, запросив еще. Вместо боеприпасов примчался начальник службы вооружения полка, потребовавший немедля вернуть все ракеты с «гвоздями» обратно. Из шестисот штук ему смогли предъявить лишь две, «кривоватые», которые залежались только потому, что не лезли в стволы. Ракетные блоки под 57-мм снаряды типа С-5 с 1982 г. начали сменять новые пусковые Б-8В20 под более мощные НАР типа С-8 калибра 80 мм. Под них дорабатывались находящиеся в строю машины, а вертолеты новых серий сразу получали более современное вооружение. Превосходство новых реактивных снарядов было настолько убедительным, что для ускорения перевооружения ими авиатехники появился специальный директивный правительственный документ — постановление комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР от 27 июля 1984 г. об ускоренном внедрении НАР семейства С-8. Со ссылкой на афганский опыт требовалось увеличить выпуск новых ракет, наращивая объемы производства за счет сокращения производства 57-мм снарядов. Впрочем, и С-5 не прекращали использовать до последних дней войны.  Солдаты-вооруженцы Ширалиев и Хазратулов разряжают пушку перед чисткой. Рядом с инструментами лежит извлеченный из казенника патрон с бронебойно-разрывным снарядом. 205-я ОВЭ, Кандагар, осень 1987 г В дело шли снаряды самых разных типов и моделей, причем время от времени среди завозимых боеприпасов попадались НАР самых ранних образцов. Для расходования накопленных припасов тыловики подчищали склады в Союзе, и в части завозились даже С-5 первых модификаций, выглядевшие настоящими раритетами. Такие изделия отличались не только маломощностью, вдвое уступая в поражающем действии более современным образцам семейства, но и требовали куда больше времени и усилий при подготовке: каждую такую ракету перед зарядкой требовалось снарядить взрывателем, шедшим отдельно, который специальным ключом вкручивался в корпус. Учитывая, что на один только вертолет надо было подготовить 64 ракеты, можно представить, скольких хлопот это стоило. Встречались даже снаряды модификаций С-5М и С-5К образца 1950-х гг., имевшие собственные электрические вилочки, каждую из которых при зарядке нужно было вставить в соответствующий разъем блока, а сам блок предварительно переоборудовать с установкой набора дополнительных деталей. Многие такой «антиквариат» двадцатилетней давности и дома не успели застать, и как обращаться с ними — помнили только ветераны групп вооружения. Снаряды поновее имели встроенный взрыватель и требовали куда меньше забот, будучи сразу готовыми к применению. Некоторые Ми-24 были доработаны под установку крупнокалиберных реактивных снарядов С-24 и С-25, а также С-13, применявшихся в пятизарядных блоках. Достоинством крупнокалиберных ракет была внушительная дальность прицельного пуска, позволявшая поражать цели с безопасного расстояния без входа в зону ПВО противника, однако широкому распространению такого оружия препятствовали особенности самих ракет, оснащенных мощным двигателем, работа которого могла вызвать помпаж силовой установки вертолета. Машину при пуске тяжелых НАР буквально захлестывало шлейфом газов ракетного «пороховика», и для стрельбы требовалось тщательно выдерживать параметры полета вертолета, при пуске ракет переводя его двигатели на пониженный режим. В 50-м ОСАП под тяжелые ракеты С-24 в 1984 г. переоборудовали четыре Ми-24, аналогичную доработку прошла часть вертолетов 335-го ОБВП, 280-го и 181-го ОВП. Имелись такие машины также в 262-й, 205-й и 239-й отдельных эскадрильях. Пуски доверялись лишь самым опытным летчикам, и то применялись тяжелые снаряды только время от времени, когда возникала необходимость поражения защищенных и прикрываемых зенитным заслоном целей. Помимо высокой точности, снаряды обеспечивали значительную площадь поражения, особенно при оснащении неконтактным радиовзрывателем РВ-24, подрывавшим снаряд над целью, осыпаемой тысячами осколков сверху, с самой незащищенной стороны. В 50-м ОСАП за весь 1984 г. произвели 50 пусков С-24. В Лашкаргахе, в зоне ответственности 205-й ОВЭ, ракетами С-24 эпизодически оснащались Ми-24, вылетавшие на поиск душманских караванов. В кандагарском 280-м полку работа с С-24 привела к происшествию, непосредственно со снарядами и не связанному, но завершившемуся поломкой вертолета. В августе 1987 г. группа Ми-24 утром вылетела на удар, однако при заходе на бреющем против солнца один из вертолетов задел бархан и «вспахал» землю. Удар оказался настолько чувствительным, что заклинило дверь летчика и люк оператора. Пришлось стрельбой из автоматов разбить фонари, чтобы выбраться наружу. В оправдание говорилось, что машина была изрядно перетяжелена подвеской, тянувшей за тонну. Тем не менее летчиков подвергли «высшей мере», списав с летной работы в авианаводчики. Пострадавшие могли считать, что им еще повезло: вертолет от удара изрядно деформировался, оказавшись буквально скрученным штопором. Ремонтная бригада долго билась над его восстановлением, однако летать на «инвалиде» никто не решался, и его списали в одно из училищ в качестве наглядного пособия. Применение еще более внушительных С-25 и вовсе ограничилось несколькими пробными пусками. Носить четырехсоткилограммовый снаряд могли не все самолеты, а на вертолете сход С-25 сопровождался таким шлейфом пламени и грохотом, что все дружно решили, что это никак не вертолетное оружие. Оснащенность Ми-24 комплексом управляемого вооружения выделяла его среди прочих типов самолетов и вертолетов, находившихся в составе ВВС 40-й армии. Боевые вертолеты являлись единственными изо всех, кто таким оружием располагал достаточно продолжительное время — до самого 1986 г., когда управляемые ракеты начали использовать и на штурмовиках Су-25. Впрочем, и в последующие годы на штурмовиках управляемое вооружение не стало массовым и применялось лишь эпизодически, будучи оружием достаточно дорогим. Доверялось оно только наиболее подготовленным летчикам. В противовес этому практически все экипажи Ми-24 могли работать управляемыми ракетами, и вертолеты несли ПТУР буквально в каждом полете. В определяющей мере этому способствовала отработанность комплекса управляемого вооружения, его хорошая освоенность строевыми экипажами, а также невысокая по сравнению с другими видами управляемого вооружения стоимость. ПТУР обладали высокой эффективностью, хорошей точностью и большой поражающей мощностью при значительной дальности стрельбы, ограничивавшейся практически только возможностью визуальной видимости цели. Первое время, однако, случаи применения ПТУР были нечастыми. Так, за весь 1980 г. число использованных ПТУР ограничилось 33 единицами. В этот период в Афганистане находились преимущественно вертолеты Ми-24Д. Эта модификация несла ракетный комплекс 9П145 « Фаланга-ПВ» с полуавтоматической радиокомандной системой наведения, довольно эффективный и обеспечивавший дальность стрельбы до 4000 м. Ракеты являлись достаточно внушительными изделиями, имевшими крыло без малого метрового размаха, из-за чего их наличие на подвеске отражалось на поведении вертолета. Громоздкость «Фаланги» сказывалась и при подготовке машины. ПТУР поставлялась в неподъемном шестидесятикилограммовом ящике, который требовалось подтащить к вертолету, со всеми предосторожностями извлечь ракету, развернуть и зафиксировать крыло, проверить зарядку воздухом, состояние трассеров и трубопроводов, литеру и код системы наведения, после чего установить увесистое изделие на направляющие, подсоединить разъем, зафиксировать его и снять струбцины с рулей. На всю процедуру уходило 12-15 мин.  Вертолет Ми-24В, подготовленный к вылету на патрулирование аэродрома. Баграм, 262-я ОВЭ, осень 1988 г  Пример фюзеляжной живописи на Ми-24В. Похожие рисунки к концу войны несли и другие вертолеты 262-й ОВЭ Вскоре в части начали поступать более современные Ми-24В, отличавшиеся новым прицельным оборудованием летчика вместо прежнего простенького коллиматорного прицела, а также ракетным комплексом нового поколения 9К113 «Штурм-В» со сверхзвуковыми ракетами 9М114. Достоинством «Штурма» была не только повышенная точность и дальность, доведенная до 5000 м, но и удачное в эксплуатации решение ракеты, поставлявшейся прямо в пусковом контейнере-трубе, в котором она и подвешивалась на вертолет. Пластиковые трубы были удобны в транспортировке и хранении и крайне нетребовательны в подготовке: для установки «Штурма» достаточно было поместить контейнер на опоры и поворотом ручки закрыть замки. Сами ракеты поставлялись в вариантах «Штурм-В» и «Штурм-Ф» с пятикилограммовой кумулятивной и фугасной боевой частью. Последняя имела снаряжение объемно-детонирующего действия с жидкой взрывчаткой, в устройстве которой удалось избавиться от недостатков первых образцов таких боеприпасов, и отличалась значительно большей надежностью и эффективностью. Любопытно, что в строю многие даже не догадывались о начинке ракеты, считая, что та несет обычный фугасный заряд («Штурм-Ф» отличался от противотанкового кумулятивного варианта заметной желтой полосой на пусковой трубе). Пуск ПТУР выполнял оператор, наводивший ракету с помощью прицельного комплекса «Радуга-Ш» (на Ми-24Д использовалась аппаратура прежней «фаланговской» комплектации «Радута-Ф»). Обнаружив цель с помощью оптики прибора наведения, оператор переводил его в узкое поле зрения и дальше только удерживал метку на цели, а радиокомандная линия сама вела ракету до попадания. Установка оптической головки наблюдения на гиростабилизированной платформе помогала сохранять цель в поле зрения и удерживать наложенную на нее метку, а сверхзвуковая скорость ракеты сокращала продолжительность ее полета до встречи с целью и, соответственно, время занятости оператора в наведении до нескольких секунд (прежде вертолет должен был оставаться на боевом курсе вдвое-втрое дольше, что было небезопасно при зенитном воздействии противника). Стабилизация поля зрения в ходе наведения позволяла вертолету выполнять противозенитные маневры с уклонением от направления на цель до 60° и кренами до 20°. Некоторые проблемы чувствительному оборудованию доставляла работа пулемета и особенно пушки: грохочущее оружие сотрясало машину; из-за вибраций подтекали гидродемпферы, и рабочая жидкость стекала в находящийся тут же прибор наведения, заливая оптику. Блок «Радуги» приходилось раскручивать и чистить от жирной жидкости (кто поленивее обходился тем, что откручивал пробки, сливал жидкость и кое-как протирал стекла ваткой на проволоке).  Пуск ракет С-24 с борта Ми-24. Обычно рекомендовался одиночный пуск тяжелых снарядов как меньше влияющий на работу двигателей вертолета Все эти достоинства ПТУР летчики высоко оценили, и «Штурм» стал весьма популярным оружием. Поражающего действия ракеты было достаточно для борьбы с самыми разными целями — от машин в душманских караванах до огневых точек и укрытий. При этом не играло особой роли, фугасная применялась ракета или кумулятивная — мощи заряда, способного пробить полуметровую броню, хватало с лихвой, чтобы разнести дувал или другое строение. Обычным делом была стрельба ПТУР с предельных дистанций, порядка 3500—5000 м, в том числе и по зенитным средствам для расчистки зоны действий ударной группе. Фугасные «Штурмы» становились особенно действенными при поражении пещер, в которых засевший противник для иных средств был практически неуязвим, а его огонь оттуда оказывался губительно точен. Ограниченные объемы идеальным образом содействовали срабатыванию начинки ракеты с максимально эффективным развитием фугасного удара. О массовости применения ПТУР уже в 1982 г. свидетельствуют масштабы их использования в Панджшерской операции: за период с 17 мая по 10 июня этого года, менее чем за месяц, были израсходованы 559 управляемых ракет(в среднем, по полтора десятка на каждый участвовавший в боевых действиях Ми-24). Точность попадания ПТУР по небольшим объектам типа грузовика составляла порядка 0,75—0,8, а по строениям и другим подобным целям практически приближалась к единице. Любопытное замечание содержалось в одном из отчетов по эффективности техники и вооружения: опрошенные летчики сетовали, что применение ПТУР сдерживается «недостаточным количеством подходящих целей». В качестве примера приводились действия вертолетного экипажа командира эскадрильи 181-го ОВП подполковника Н.И. Ковалева, уничтожившего за месяц боевой работы на Ми-24П восемью ракетами «Штурм-В» восемь объектов мятежников, т.е. каждая ракета была уложена точно в цель (Герой Советского Союза Николай Ковалев погиб со всем экипажем 1 июня 1985 г. в сбитом вертолете, взорвавшемся в воздухе после поражения ДШК). Примеров удачного применения «Штурма» было множество, в том числе и в дуэльных ситуациях против огневых точек и зенитных средств. В августе 1986 г. звено вертолетов 181-го полка под началом майора А. Волкова вылетело для удара по пристанищу местного вожака «инженера Салима». Кишлак в горах у Пули-Хумри, служивший базой душманов, имел хорошее зенитное прикрытие. С учетом этого атаку спланировали с применением ПТУР, а сам вылет наметили на раннее утро. Первым же заходом Ми-24 старшего лейтенанта Ю. Смирнова «Штурмы» всадили прямо в строение, похоронив его обитателей в пыльных развалинах. Несколько раз ПТУР использовались «по непосредственному назначению », для борьбы с бронетанковой техникой — оказавшимися в руках душманов БТР и танками. 16 января 1987 г. вертолетчики 262-й ОВЭ получили задачу уничтожить захваченный душманами БТР, из которого те вели огонь по постам охраны у Баграмского аэродрома. В воздух подняли звено Ми-24, в три захода отстрелявшихся по цели ПТУР и для гарантии отработавших еще и пушечным огнем и залпами НАР, после чего с соседних постов с удовлетворением сообщили о наступлении «тишины и покоя». Парой месяцев спустя звено Ми-24 вылетело на подавление досаждавшей огневой точки у Баграма. Все вертолеты пустили по четыре «Штурма»; вернувшиеся летчики докладывали о наблюдавшихся попаданиях точно в окна дувала. Подтверждением эффективности «Штурма» на Ми-24В, как и стоявшего на нем прицельного комплекса с хорошими возможностями, стала распространенность «полосатых» этой модификации, вскоре «выживших» прежние Ми-24Д. Так, к осени 1984 г. в кундузском 181-м ОВП оставался единственный Ми-24Д, который на боевые задачи старались не посылать, используя его в качестве связного и «почтовика». Оригинальную доработку провели осенью 1987 г. в Кандагаре, где десяток машин получил по два пусковых устройства АПУ-60-1 под заимствованные у истребителей ракеты Р-60. Эти ракеты, созданные для ближнего воздушного боя, вертолеты должны были нести на случай встречи с «духовскими» самолетами и вертолетами, донесения о залетах которых с пакистанской стороны появлялись время от времени, но встретить их «живьем» так и не удавалось. Для воздушных целей предназначались Р-60 на левом пилоне, правая АПУ была наклонена вниз, чтобы ее тепловая ГСН могла захватить наземную «горячую» цель — костер или двигатель автомашины. По результатам испытаний Р-60 на вертолетах, однако, было известно, что ракеты по подобным воздушным целям с малой тепловой контрастностью не очень эффективны и способны захватить чужой вертолет максимум с 500-600 м, а поршневого «нарушителя» и того меньше. Р-60 устанавливались и на Ми-8, но об успехах их применения автору ничего не известно. Помимо повышения эффективности оружия, уделялось внимание и его надежности. Удалось повысить ресурс многих систем и их «работоспособность» как ответ на напряженные условия эксплуатации. Перечень новшеств и доработок был бесконечным — от новых типов боеприпасов до более «выносливых» марок сталей и элементной базы РЭО, способных выдержать самые жесткие режимы работы. К числу проблем, решить которые так и не удалось, следует отнести обеспечение ночной работы. Потребность в вылетах на поиск противника, свободнее себя чувствовавшего под прикрытием темноты, оставалась насущной все время, однако доля вылетов, а главное - их результативность, были невелики. Для подсветки места удара вертолеты несли 100-кг светящие авиабомбы (САБ), дававшие факел светосилой 4-5 млн. свечей на протяжении 7-8 мин (время, достаточное для пары атак). При необходимости, имелась возможность осветить цель сходу, пустив по курсу специальные НАР С-5-О, развешивавшие в 2500-3000 м перед вертолетом мощные факелы на парашютах. Однако для удара требовалось сначала обнаружить цель, а достаточно эффективных приборов ночного видения и ночных прицелов вертолетчики так и не получили. При патрулировании использовались очки для ночного вождения техники ПНВ-57Е, однако в них можно было разглядеть только общую «картинку» местности на небольшом расстоянии. Пробовали работать с танковыми прицелами, ноте имели ограниченную дальность, различая машину на расстоянии 1300-1500 м. Невысокой разрешающей способностью обладали и ночные приборы наблюдения разведчиков. Полагаться приходилось на лунные ночи, острый глаз и удачу, позволявшие заметить крадущийся караван или костер привала. Такие вылеты доверялись самым опытным экипажам, и все же эффективность их оставалась невысокой, а расход боеприпасов — нерациональным. На месте удара утром обычно не обнаруживали никаких следов атакованного противника (если что и оставалось после налета, то оружие и прочее добро успевали растащить уцелевшие). В то же время риск налететь во мраке на скалу или задеть другое препятствие при маневре был слишком большим, из-за чего ночную работу то и дело запрещали, делая исключение только для круглосуточного патрулирования хорошо знакомых окрестностей гарнизонов и аэродромов, защищавшего их от обстрелов и диверсий. Другим постоянно действующим и, в прямом смысле, жизненно важным фактором было совершенствование защищенности Ми-24. Бронирование Ми-24 признавали хорошим: помимо накладных броневых стальных экранов по бортам кабин летчика и оператора (вопреки популярным представлениям, броня вертолета была именно накладной и крепилась к конструкции снаружи на винтах), экипаж прикрывался передними бронестеклами внушительной толщины, а сиденье летчика оборудовалось бронеспинкой и бронезаголовником. Броней на капотах защищались также агрегаты двигателей, редуктор и гидроблок. Тем не менее с нарастанием числа огневых средств у противника вертолеты все чаще подвергались обстрелу, калибр и мощь зенитных средств росли, количество попаданий множилось, становясь настоящей и весьма жесткой проверкой на уязвимость и выявляя слабые места боевого вертолета. Что касается защиты экипажа, то большинство пуль приходилось на находящуюся впереди кабину оператора, броня которой не всегда могла противостоять крупнокалиберному оружию. Из числа пуль, «принимавшихся» бронезащитой операторской кабины, 38-40% пробивали ее, тогда как у летчика их доля составляла вдвое меньше, 20-22%. Даже без сквозного пробития брони удар тяжелой пули ДШК или ЗГУ был способен выбить с тыльной стороны бронелиста массу вторичных осколков, представлявших немалую опасность: мелкие стальные «щепки» веером летели в кабину, причиняя ранения летчикам и решетя оборудование, электроарматуру и прочую начинку кабины. Мощные лобовые бронестекла ни в одном случае не были пробиты пулями и осколками, даже при попадании пуль калибром 12,7 мм. При этом отмечалось возвращение вертолетов со множественными следами от пуль на бронестеклах (в одном таком случае на стекле остались отметины от шести пуль, превративших его в крошево, но так и не прошедших внутрь). В большинстве случаев в составе экипажей от поражения страдал оператор. Впрочем, как это ни жестоко звучит, лучшая защищенность именно командира была просчитанной и определяющей, имея свое рациональное обоснование для выживаемости как самой машины, так и экипажа: сохранивший работоспособность летчик мог дотянуть домой даже на поврежденном вертолете и при выходе из строя других членов экипажа, тогда как его гибель или даже ранение такого исхода не обещали (до 40% потерь вертолетов происходило именно по причине поражения летчика). В ходе Панджшерской операции, в первый же ее день, 17 мая 1982 г., были сбиты сразу два Ми-24. Причиной поражения в обоих случаях явился прицельный огонь из ДШК по кабине экипажа, приведший к потере управления, столкновению с землей и разрушению вертолетов. Еще одна машина попала под огонь зенитной установки, находясь на высоте 400 м, однако пули прошли в кабину, разбив остекление и ранив летчика. Выручила слетанность экипажа: борттехник пробрался к командиру и оказал ему помощь, а управление перехватил оператор, он и привел искалеченный вертолет домой.  Группа вооружения занимается зарядкой патронной ленты к пушке Ми-24П. Обычно, щадя силы и время, укладывали неполный боекомплект из 120-150 патронов, которого хватало для выполнения большинства задач  Доставка патронных лент к вертолетам 205-й ОВЭ. Транспортным средством служит двигательная тележка — других средств механизации в эскадрилье не имелось. Кандагар, лето 1987 г  Зарядка патронной ленты к пулемету ЯкБ-12,7 вертолета Ми-24В. В афганском климате холодное утро быстро сменялось дневной жарой, из-за чего участвующие в работе выглядят на редкость разнообразно, сочетая зимние шапки и сапоги с трусами и летними панамами  Ми-24В в полете над Панджшерским ущельем. Вертолет несет блоки Б8В20 и «Штурм» с фугасной боевой частью с приметной маркировкой желтой полосой на пусковом контейнере. 262-я ОВЭ, лето 1987 г При возвращении из ночного разведывательного полета 1 октября 1983 г. под сосредоточенный огонь гранатометов и пулеметов попал Ми-24 джелалабадского 335-го ОБВП. Попаданиями размочалило лопасти винта, посекло тяги управления и двигатели. Удар пришелся также на кабину экипажа. На своем рабочем месте тяжелые ранения получил оператор лейтенант А. Патраков, через неделю скончавшийся от ран в госпитале. 22 апреля 1984 г. в ходе операции по захвату душманских складов у кишлака Айбак в зоне ответственности 181-го ОВП прикрывавшие десант Ми-24 оказались под огнем замаскированных ДШК. Стрельба велась из пещер на склоне горы, в упор. Первая же очередь прошла по вертолету ведущего. Пробив борт, две крупнокалиберные пули ранили оператора В. Макарова в руку (как потом выяснилось, было раздроблено 12 см локтевого сустава). Лейтенант, которому едва исполнилось 23 года, потерял сознание, но потом вновь пришел в себя и как мог продолжал помогать командиру в полете (проведя после в госпиталях почти год, он вернулся в строй и снова летал). Прикрывая 16 августа 1985 г. эвакуацию раненых у кишлака Алихейль под Гардезом, пара Ми-24П кабульского 50-го ОСАП занималась подавлением огневых точек противника. Как оказалось, душманы хорошо оборудовали позиции и располагали не только стрелковым оружием, но и крупнокалиберными установками. Командир звена капитан В. Домницкий так описывал произошедшее: «На выходе из атаки - снова удар по вертолету, и опять этот противный, едкий запах горелого металла в кабине... Нужно прикрывать ведомого, но чувствую, что у меня немеет от усилий рука на шаг-газе, с трудом тянется рычаг. Поднял руку, а на ней с тыльной стороны полтора десятка дырок и из них сочится кровь. Тут же обнаружил два осколка в ноге выше колена, еще и слева по борту разворотило панель управления топливной системой. На земле после выключения двигателей обнаружили, что пуля ДШК прошила снизу-сбоку вертолет, далее - откинутый бронезаголовник (ровненькое, чистое отверстие), затем выбила приличную ямку в бронеспинке кресла (при ударе еще мелькнула мысль, что борттехник толкается), отрикошетила в левый борт, перемешала переключатели и проводку топливной системы, снова отрикошетила от накладной внешней брони на борту, ударила в потолок кабины и далее... Обнаружили ее в кресле на парашюте. У меня из руки тогда вытащили 17 осколков». Несмотря на ранения (по счастью, незначительные), в тот же день капитан Домницкий вновь поднялся в воздух на своем вертолете. Однако судьба уже сделала свой выбор: изготовившись к встрече, противник ждал их на том же месте, где Ми-24 снова попал под прицельный огонь. Вертолет тряхнуло от ударов ДШК, простреленным оказался один из двигателей, после чего оставалось только тянуть на вынужденную посадку. Плюхнувшись на петлявшую по склону дорожку, единственное более или менее ровное место внизу, вертолет снес шасси и завалился набок, зарывшись в землю. Летчику-оператору С. Чернецову пришлось с помощью автомата разбить остекление, чтобы вытащить командира и борттехника. Месяц спустя, 14 сентября 1985 г., в той же вертолетной эскадрилье 50-го ОСАП погиб оператор Ми-24 лейтенант А. Миронов. В ходе операции в районе Кундуза задачу выполняли на севере, вблизи границы, столкнувшись с плотным огнем противника. Попадание пришлось в борт у передней кабины, причем удар был непривычно сильным. Командир С. Филипченко смог посадить вертолет, однако никто не мог понять, чем была поражена машина, у которой борт зиял множеством пробоин, на броне кабин была масса вмятин размером в несколько сантиметров, словно от крупной дроби и словно прожженных отверстий, а тело погибшего оператора было буквально изрешечено. По всей видимости, Ми-24 попал под выстрел РПГ, кумулятивная граната которого была способна пробить даже танк. При стрельбе по вертолетам душманы применяли РПГ осколочного снаряжения с большого расстояния, с расчетом срабатывания гранат на самоликвидации, происходившей на дистанции 700-800 м. При этом осуществлялся воздушный подрыв без прямого попадания, дававший направленный и мощный осколочный удар, способный причинить множественные повреждения. Напоминанием о грозном «буре» в 335-м ОБВП хранился бронешлем борттехника А, Михайлова, убитого 18 января 1986 г. уже на посадочном курсе снайперской пулей, насквозь пробившей борт вертолета и шлем. В другом случае в Газни титановая броня ЗШ-56 спасла летчика, сохранив внушительную вмятину от скользнувшей очереди (но не защитив его от насмешек коллег - «не каждая голова устоит против ДШК!»). В качестве экстренной меры уже в первый военный год на Ми-24 начали устанавливать дополнительные бронестекла кабин. Поскольку летчики на своих рабочих местах были открыты до самых предплечий, в кабинах по бортам, со стороны внутренней поверхности блистеров, крепились специальные стеклоблоки из бронестекла в рамах на кронштейнах. Однако эта доработка оказалась не очень удачной: почти в 2 раза уменьшался полезный объем кабины в зоне блистеров, ухудшался обзор из-за массивных рам, которых летчики буквально касались головой . К тому же бронестекла были весьма массивными, давая прибавку веса в 35 кг и влияя на центровку. От этого варианта ввиду его непрактичности вскоре отказались (к слову, как отказались и от части бронирования в кабинах «восьмерок» в пользу сохранения обзора, не менее важного в боевой обстановке, чем защищенность и вооружение). В ходе доработок пятимиллиметровыми стальными листами дополнительно экранировались трубопроводы масло- и гидросистем, баки заполнялись пенополиуретановой губкой, предохранявшей от пожара и взрыва. Тросовую проводку управления рулевым винтом разнесли по разным сторонам хвостовой балки с целью снижения ее уязвимости (прежде оба троса тянулись рядом и неоднократно имели место случаи одновременного их перебития пулей или осколком). Помимо обязательных ЭВУ, «Липы» и ловушек АСО (без которых, как говорили, «летать в Афгане не стала бы и Баба Яга»), нашлось место и средствам активной обороны.  Последствия происшествия с вертолетом капитана Николаева из 262-й ОВЭ. После попадания пули ДШК вертолет лишился путевого управления, однако сумел сесть и уже на пробеге въехал в ангар. Машина была серьезно повреждена, но вскоре вернулась в строй, Баграм, март 1987 г  На месте гибели Ми-24В под Гардезом. Вертолет разбился, столкнувшись со скалой в «каменном мешке», оператор капитан 3. Ишкильдин погиб, командир капитан А. Панушкин ранен. 335-й ОБВП, 10 декабря 1987 г Ощутимым недостатком Ми-24 выглядело отсутствие кормовой огневой точки. Дома это никого не занимало, но в боевой обстановке стало вызывать нарекания, особенно в сравнении с Ми-8, у которого «хвост» был прикрыт. Впечатления летчиков подтверждала и статистика: избегая попасть под огонь спереди .противник старался поразить вертолет с незащищенных задних ракурсов. Так, на остекление кабины Ми-24 приходилось всего 18-20% повреждений от пуль с передней полусферы, против 40-42% у Ми-8 (отчасти это объяснялось и меньшей площадью остекления «двадцатьчетверки»). В отношении повреждений силовой установки эта зависимость была еще ярче: пылезащитные коки воздухозаборников, встречавшие шедшие спереди пули, получали у Ми-24 попадания в 1,5 раза реже, чем у Ми-8 (16-18% против 25-27%). Обеспеченность «восьмерок» огневой защитой задней полусферы (в чем на своем опыте скоро убедился противник) во многих случаях заставляла душманов воздерживаться от стрельбы с прежде привлекательных кормовых ракурсов. Наличие хвостового пулемета давало очевидные преимущества и в тактическом плане: количество попаданий на отходе от цели у Ми-8 было вдвое меньше, чем у Ми-24, по которым огонь вдогон можно было вести безбоязненно и не рискуя получить «сдачи» (в цифрах: Ми-8 на выходе из атаки получали 25-27% попаданий, тогда как Ми-24 на отходе от цели получали 46-48 % попаданий от их общего количества). Прикрытием вертолета от огня с уязвимых направлений на Ми-24 занимался борттехник, находившийся в грузовом отсеке. Стрелять из форточек, как это предусматривалось создателями вертолета, было крайне неудобно из-за ограниченного обзора и сектора обстрела. Для расширения проема при стрельбе использовали открывающиеся створки десантного отсека, позволявшие направить огонь вбок-назад. В десантной кабине держали пулемет (обычно все тот же надежный ПКТ), огнем из которого борттехник защищал вертолет на выходе из атаки, когда цель уходила под крыло, исчезая из поля зрения летчиков, или оказывалась сбоку при боевом развороте. Довольно долго пулеметы приходилось брать с битых Ми-8 или выторговывать у соседей, и лишь со временем они вошли в штат (обычно по одному на каждый вертолет эскадрильи, плюс один запасной). Многие экипажи не ограничивались одним стволом и брали по два пулемета, защищая оба борта и не тратя времени на перенос огня. На борту скапливался внушительный арсенал, на всякий случай с собой прихватывали еще и ручной пулемет (вести огонь из ПКТ с рук было невозможно). Кроме того, у каждого из летчиков, помимо личного пистолета, при себе всегда был обязательный автомат — «НЗ» на случай аварийной посадки или прыжка с парашютом (чтобы не потерять, его часто пристегивали ремнем к бедру). Штурман-оператор А. Ячменев из Баграмской 262-й ОВЭ делился пережитыми томительными ощущениями: однажды, залезая в кабину, он повесил автомат на ПВД и, забыв о нем, взлетел. Спохватился он уже в воздухе, не почувствовав привычной тяжести сбоку, а осмотревшись, заметил: «АКС-то остался за бортом, болтается перед носом, а не достанешь... чувствовал себя, как голый...» Хозяйственные борттехники прихватывали про запас трофейные пулеметы, и довооружение Ми-24 зависело только от способностей экипажа раздобыть и установить дополнительное оружие. Распространены были всякого рода «самопальные» доработки — упоры и прицелы, вплоть до снайперских. Недостатком было неудобство стрельбы из низкой кабины, где приходилось наклоняться или становиться на колени. Весьма элегантно решил эту проблему в 280-м полку капитан Н. Гуртовой, разжившись сиденьем с «восьмерки», которое он приспособил к центральной стойке десантного отсека и, не вставая, поворачивался на нем от борта к борту при переносе огня.  Ми-24П капитана Г. Павлова, подбитый у Бамиана. После выхода из строя гидросистемы и управления вертолет был разбит при аварийной посадке. Хозяйственный борттехник забирает из кабины пулемет ПК. 50-й ОСАП, 18 июня 1985 г. Умелые и слаженные действия помогли летчикам уцелеть в аварийной ситуации, однако командиру удалось выбраться из кабины, лишь разбив остекление  Справа налево: оператор Малышев, командир экипажа Павлов и борттехник Лейко  Разбитый при взлете в Фарахруде Ми-24В. Оператор В. Шагин погиб, командир Петухов получил тяжелые травмы. 205-я ОВЭ, 9 июня 1986 г Поскольку конструктивно обе створки десантного отсека посредством тяг распахивались вверх и вниз вместе («обеспечивая быструю и удобную посадку и высадку десантников», как говорилось в описании машины), опереть пулемет в дверном проеме оказывалось не на что и борттехникам приходилось проявлять смекалку и знание матчасти, рассоединяя привод раскрывания дверей, чтобы нижняя створка оставалась на месте. Позднее систему открывания дверей доработали, обеспечив штатную возможность открытия одной только верхней створки. В обычных полетах снятый с борта пулемет лежал в кабине. ПКТ с чувствительным электроспуском требовал осторожности — стоило задеть его, чтобы стрельба началась прямо в кабине. На «восьмерках», где пулемет все время оставался на стрелковой установке, «смотря» наружу, подобных проблем не было, но на Ми-24 такие происшествия иной раз происходили. В одном таком случае в 280-м ОВП борттехник из экипажа майора А. Волкова, перебрасывая пулемет с борта на борт, всадил в потолок кабины шесть пуль. В другом случае при сходных обстоятельствах ушедшими вверх пулями оказался простреленным двигатель вертолета. 8 сентября 1982 г. борттехник, снимая пулемет, «вследствие нарушения мер безопасности при обращении с оружием открыл непреднамеренную стрельбу в сторону кабины летника, произведя 15-20 выстрелов, в результате чего были перебиты более 500 проводов систем вооружения, оборудования и РЭО, повреждены агрегаты управления вертолетом и электросистемы».  Для защиты вертолета с боковых ракурсов использовали надежный пулемет ПКТ. На фото — пулемет на установочной раме  Борттехник Ми-24 занимается набивкой патронных лент к ПКТ. Сам пулемет лежит рядом на пороге кабины. Газни, 335-й ОБВП, осень 1985 г В общей статистике потерь Ми-24 более чем половина происшествий имела катастрофические последствия (с гибелью летчиков), насчитывая 52,5% от общего числа, при этом почти две трети таких случаев (60,4% от количества катастроф) сопровождались гибелью всех находившихся на борту членов экипажа. С целью предотвращения потерь летного состава в конце января 1986 г. было предписано выполнять полеты на Ми-24 ограниченным до двух человек экипажем из летчика и оператора, оставляя борттехника на земле, благо и без него летчики справлялись с обязанностями. В отношении эффективности его работы в качестве стрелка единства не наблюдалось: где-то считали такое прикрытие необходимым, а иные, особенно с появлением ПЗРК, полагали его блажью и без обиняков звали бортового техника «заложником». Доля правды в этом была. Возможности по прикрытию своей машины у «бортача» действительно были довольно ограниченными: огонь он мог вести лишь в боковых направлениях, по траверзам пролета вертолета, тогда как наиболее уязвимая задняя полусфера оставалась незащищенной. В то же время в аварийной ситуации при поражении машины шансов на спасение у борттехника оказывалось куда меньше, чем у летчика и оператора, рабочие места которых были много лучше приспособлены к аварийному покиданию вертолета и имелась возможность «выходить» за борт прямо с сидений. Борттехнику при этом нужно было выбраться со своего места в узком проходе за командирским сиденьем, в падающей неуправляемой машине добраться до створок десантного отсека и открыть их, постаравшись при прыжке с парашютом не зацепить торчащие в опасной близости под крылом пилоны и блоки подвесок. В итоге неединичными были случаи, когда летчику и оператору удавалось спастись, а борттехник погибал, оставаясь в падающей машине (в 50-м ОСАП в конце 1984 г. в таких ситуациях в сбитых Ми-24 за одну только неделю погибли двое борттехников, притом что остальные члены экипажей остались живы). В общей статистике потерь гибель этой категории летного состава в экипажах Ми-24 случалась чаще, чем летчиков и операторов. В конце концов подобные случаи возымели свое действие, и приказ о сокращении экипажей представлялся вполне обоснованным. Впрочем, соблюдался он не везде, и нередко борттехники по-прежнему летали в составе экипажей. На Ми-24 пограничной авиации, имевшие другую подчиненность, такое распоряжение, по всей видимости, и вовсе не распространялось, и их экипажи продолжали подниматься в воздух в полном составе, часто еще и с дополнительны» стрелком на борту.  Борттехник Г. Кычаков за пулеметом ПКТ, установленным на нижней створке десантного отсека Ми-24  Капитан Н. Гуртовой в десантной кабине Ми-24В, оборудованной поворотным сиденьем со сбитой «восьмерки». Кундуз, 181-й ОБВП, весна 1986 г Свой вариант довооружения вертолета предложило и КБ Миля. В 1985 г. вместо импровизированных стрелковых установок для защиты Ми-24 разработали кормовую огневую точку, опробовав ее на Ми-24В (заводской номер 353242111640). На вертолете установили крупнокалиберный пулемет НСВТ-12,7 «Утес», позволявший на равных вести борьбу с душманскими ДШК. Стрелковую установку оборудовали в корме под хвостовой балкой: сзади она была открыта, а по бокам имела обильное остекление для обзора задней полусферы. Поскольку задняя часть фюзеляжа вертолета была занята нижним топливным баком и стойками с аппаратурой радиоотсека, мешавшими доступу к рабочему месту стрелка, к установке соорудили подобие тоннеля из грузовой кабины, а под ноги стрелка пристроили свисающие вниз «штаны» из прорезиненной ткани. Заняв место, тот оказывался скрюченным в тесноте под нависавшими блоками и коробками аппаратуры, тросами управления и вращавшимся над головой валом рулевого винта. Сооружение получилось весьма громоздким и неудобным, к тому же неудовлетворительным оказался обзор и сектора обстрела. При показе начальству некий полковник из штабных пожелал лично опробовать новинку. Кабинетная комплекция подвела начальника — при попытке пробраться к пулемету он намертво застрял в узком проходе и его пришлось извлекать оттуда задом наперед. Помимо компоновочных недостатков, оборудование «огневой позиции» в корме неблагоприятно сказалось на центровке вертолета с вытекающими отсюда последствиями для маневренности и управляемости. Даже после доработки установки с обеспечением доступа снаружи из-за очевидных недостатков ее признали негодной к эксплуатации. В строю отсутствие защиты сзади несколько компенсировали проведением доработки с установкой зеркал заднего обзора у летчика, по типу апробированных на Ми-8, но смонтированных внутри кабины с учетом больших полетных скоростей. *** Рассказ о вооружении и работе вертолетной авиации в афганской войне был бы неполным без упоминания об участии в кампании винтокрылых машин Камова, оставшемся практически неизвестной страницей тогдашних событий. Речь шла отнюдь не об испытаниях в боевой обстановке новой техники, какой являлся отрабатывавшийся в это самое время Ка-50: только что поднявшаяся в небо машина необычной схемы и концепции находилась тогда в «детском» возрасте и у нее хватало проблем с доводкой, не позволявших предпринимать рискованных попыток пустить ее в бой. Тем не менее в Афганистане время от времени появлялись вертолеты Ка-27 и Ка-29, уже находившиеся на вооружении. Помимо флота, камовские вертолеты служили в пограничной авиации, будучи востребованными в округах погранвойск в горных районах, где выгодными оказывались их высокая энерговооруженность, отличные несущие способности, высотность и скороподъемность, а также устойчивость к влиянию обычного в горах ветра, попутного и бокового. Особенностям работы в стесненных горных условиях не в последнюю очередь подходила и компактность машин соосной схемы (камовские вертолеты имели несущий винт 16-метрового диаметра — на треть меньше, чем винт Ми-8). Камовские вертолеты имелись в авиации Закавказского пограничного округа, в частности, в 12-м отдельном полку, подразделения которого размещались в Грузии и Азербайджане. Первая эскадрилья полка на аэродроме Алексеевка под Тбилиси располагала несколькими Ка-27, во второй эскадрилье, находившейся в Кобулети, числились два Ка-27 и два Ка-29. Экипажи полка постоянно привлекались к работе по Афганистану в командировках продолжительностью 45 суток, поддерживая и подменяя коллег-пограничников из Среднеазиатского и Восточного округов. В этих заданиях участвовали и камовские вертолеты, время от времени работавшие в приграничных районах (по рассказам, случалось им появляться и в Шинданде), однако автор не располагает достоверными сведениями об их участии в боевых действиях. Этим не ограничивается история совершенствования вооружения в ходе «вертолетной войны» в Афганистане. Помимо появления новых типов и систем оружия, изменения претерпевало прицельное оборудование, доработкам подвергались узлы и агрегаты, повышалась их безотказность и эффективность, «отлавливались» дефекты, и эти кропотливые работы, направленные на поддержание должного уровня машин, сопровождали ее все время эксплуатации.   Стрелковая установка для защиты задней полусферы вертолета, испытывавшаяся на Ми-24В (пулемет снят). С левой стороны установки имелся большой посадочный люк Автор Виктор Марковский

|

|

|

|

|

#12 |

|

|

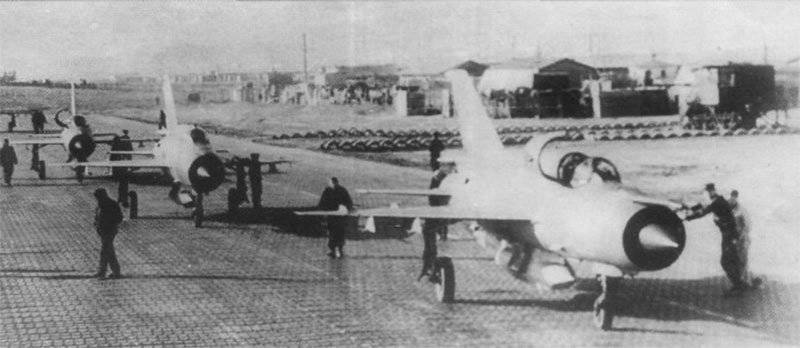

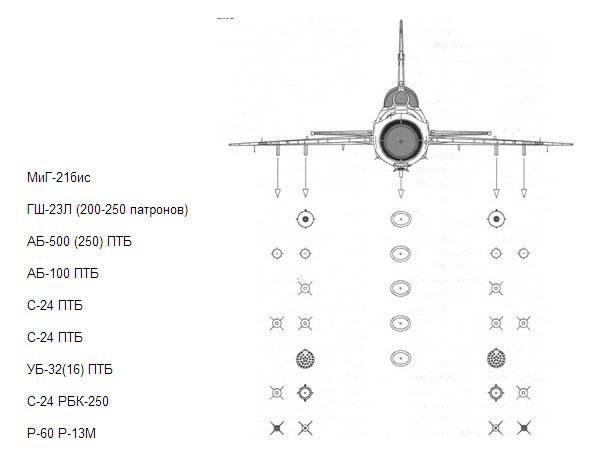

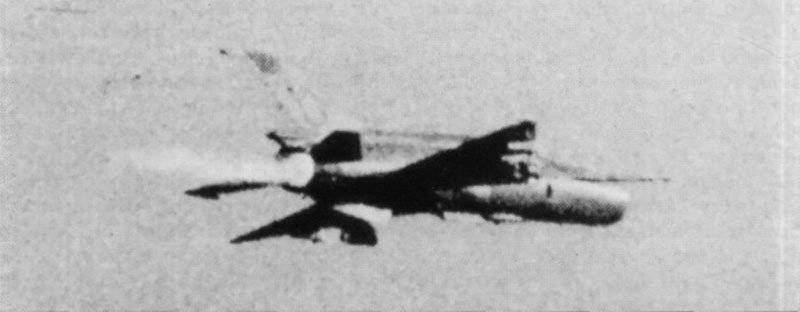

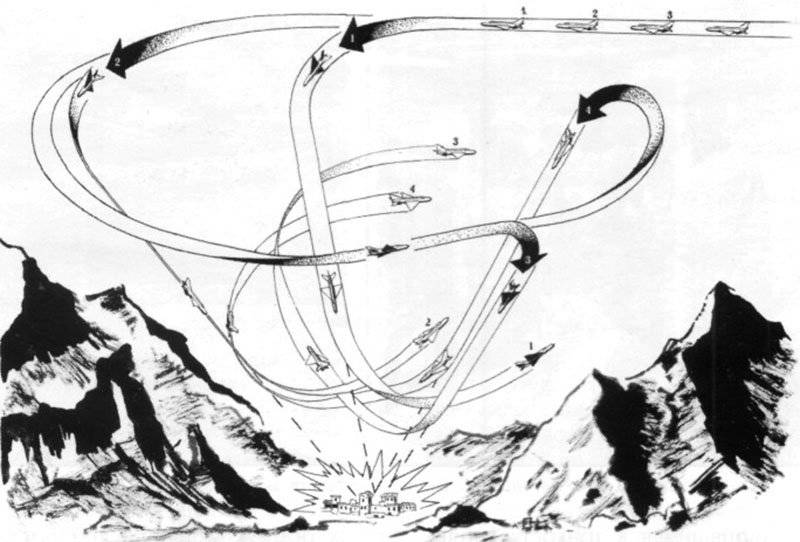

МиГ-21 в Афганистане