RUFOR.ORG

»

Боевые корабли. Крейсера. И ради чего все это было?

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

О семействе японских легких крейсеров типа Кума» мы уже говорили, теперь есть смысл рассмотреть одного из представителей класса чуть подробнее. Он того заслуживает, и не потому, что один выжил их всей семьи, а потому, что стал объектом нешуточных экспериментов.

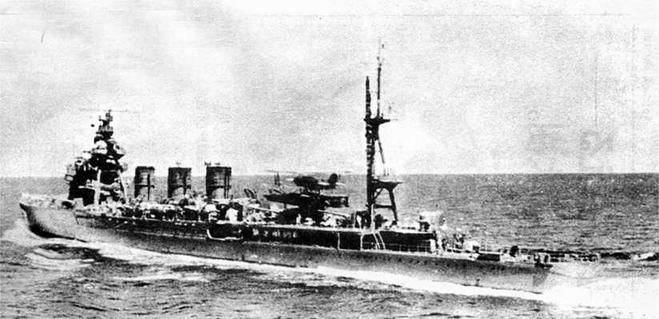

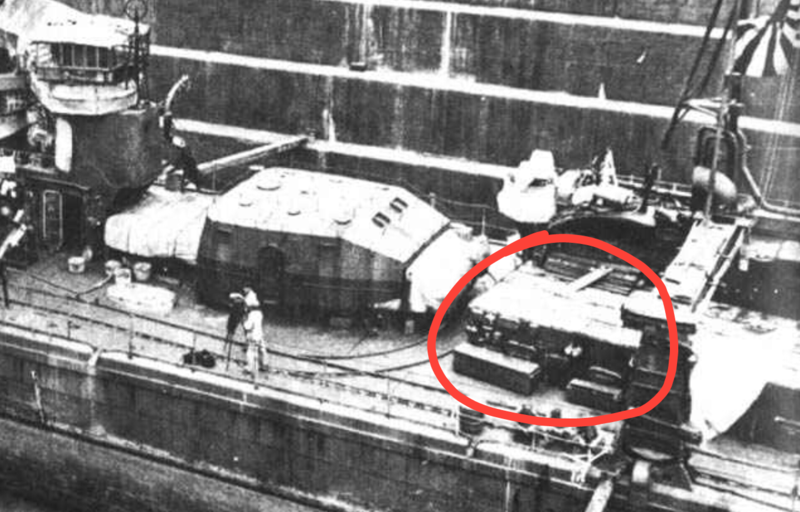

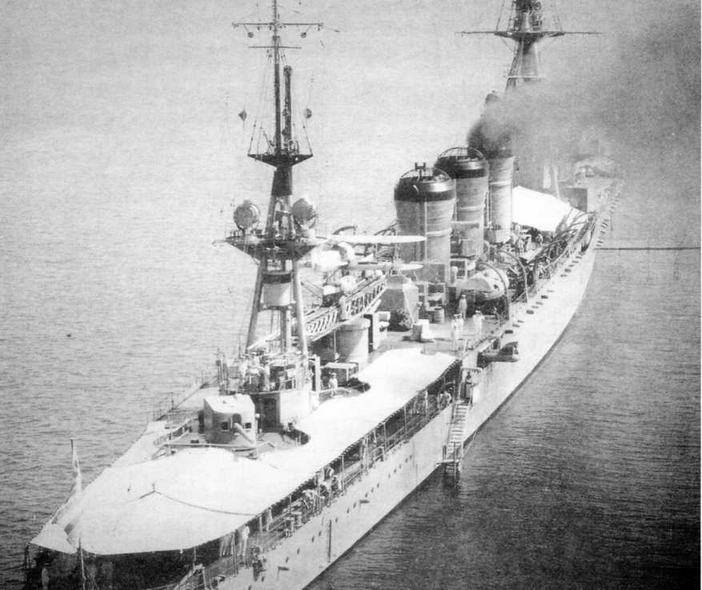

Да, угадали. «Китаками».  Девизом этого корабля мог стать лозунг «Живу в эпоху глобальных перемен!» Справедливо, кстати. То, что японцы были очень крутыми ребятами, способными даже адскому пингвину приделать поплавки и прицепить торпеду – это факт. И все время их эксперименты лично у меня вызывали просто благоговейный трепет, потому что реально ну ничего святого не было для них. Одна сомнительная переделка линкоров в авианосцы чего стоит. И я не о «Синано», там все более-менее прилично было оформлено. Это в сторону «Хюга» и «Исэ», которые линкорами быть перестали, а вот авианосцами не смогли.  Ну, примерно, как наш «Адмирал Кузнецов», ни авианосец, ни крейсер. Вот и эти были, «неведомые зверушки», если по сказочному. А что, крейсера из другого металла сделаны? Почему нельзя над крейсерами поизгаляться? Запросто. Если микадо прикажет, самурай что ответит? Воот… Из линейного крейсера «Акаги» вполне получился нормальный авианосец. Были проекты переоборудования во что-то авианесущее тяжелых крейсеров «Аоба», дошел этот процесс и до легких крейсеров. «Китаками» крупно «повезло». Его в авиаматку решили не превращать. Но это не значит, что все было прекрасно. Я бы сказал, что наоборот, ни над одним кораблем в японском императорском (а значит, и во всем мире) так не издевались. появления крейсеров типа «Кума» мы оставим в стороне (ссылка), по сути тип «Кума» должен был стать противовесам американским крейсерам типа «Омаха». Это была очень непростая задача, поскольку изначально в проекте крейсера напоганили изрядно. «Кума» вряд ли мог что-то противопоставить «Омахе», поскольку у «Кумы» из семи орудий по носу или корме могли стрелять только три, а в бортовом залпе принимали участие шесть орудий. У «Омахи» было не сильно, но лучше. По носу и корме могли стрелять по шесть орудий, бортовой залп – восемь орудий из двенадцати. А вообще у «Кума» изначально по проекту вообще было водоизмещение 3 500 тонн и 4 орудия 140-мм… Поняв, что недолидер/переэсминец императорскому флоту не нужен, он нужен как раз американцам, которые будут на нем оттачивать свои навыки стрельбы, японцы начали переделывать «Кума». Переделка первая  Орудий стало 7. Уже лучше. Дальность плавания увеличили с 6 000 до 9 000 миль. Мощность машин тоже увеличили почти вдвое, с 50 до 90 тысяч л.с. В итоге полное водоизмещение скакнуло с 4 900 до 7 800 тонн. Скорость тоже снизилась, с 36 до 32 узлов, но теперь это стало не так критично. Лидировать эсминцы «Китаками» уже не мог, но это было и не в его основных обязанностях. Причем, экономить пришлось опять на всем. Даже орудия разместили в полубашнях, то есть, в башнях без задней стенки. Причем, толщина стенок была целых 20 миллиметров, так что можно сказать, что защиты у орудийной прислуги не было совсем. Зато следуя новой концепции торпедных кораблей, на «Китаками» установили вместо двух трехтрубных торпедных аппаратов калибром 533-мм установили четыре двухтрубных. Да, ставить пришлось побортно, зато углы пуска торпед оказались весьма удобными. Лучше, чем у «Омахи». В общем, корабль «потолстел», стал больше похож на крейсер, но черты лидера эсминцев все-таки остались: слабое бронирование, которое могло защитить от снарядов эсминцев (120-127-мм) на больших (40-50 кабельтовых) дистанциях, а от снарядов реальных легких крейсеров (152-мм) еще на больших расстояниях. Артиллерия была хорошо усилена, равно как и торпедное вооружение. Так что получилось что-то между нормальным легким крейсером и лидером эсминцев. Крейсер-скаут, но с невысокой скоростью. В общем – так себе получилось. Очень легкий крейсер, который мог бороться только с эсминцами и миноносцами. Зенитное вооружение тоже было слабым. Два 76-мм универсальных орудия и два 6,5-мм пулемёта. Так что пользуясь случаем, вместо них установили пулеметы 13,2-мм и спаренные зенитные автоматы 25-мм. Построив кучу кораблей (14 шт) типов «Кума», «Нагара» и «Сендай», японцы несколько успокоились, и занялись эсминцами и тяжелыми крейсерами. Легкие крейсера всех типов понемногу устаревали, а потому частично были выведены в резерв. К тому времени на роль основной ударной силы понемногу начали выходить эсминцы с «длинными копьями», торпедами 610-мм. Под эти корабли и торпеды даже перекраивалась тактика всего флота. Идеальный ночной бой, который отрабатывался японцами, в их представлении смотрелся так: малозаметные корабли подходили к противнику и с небольшого расстояния в 30-50 кабельтовых выпускали косяк торпед. Исходя из того, что хоть какое-то количество да попадет. Потом корабли подходили бы к поврежденному противнику и просто добивали его, либо артиллерией, либо перезарядив торпедные аппараты. Кстати, что-то такое японцы вполне продемонстрировали в бою у острова Саво и в сражении в Яванском море, которые стоили союзникам большого количества потерянных кораблей. Для реализации этой концепции требовались корабли, которые вооружались бы большим количеством торпедных аппаратов. И кому-то в морском министерстве пришла в голову мысль переделать в торпедные корабли некоторое количество устаревших легких крейсеров. 140-мм орудия решили снять, для защиты от самолетов и мелких неприятностей установить универсальные 127-мм орудия, по две спаренных установки на носу и корме. А все пространство между полубаком и кормовой надстройкой занималось одиннадцатью четырёхтрубными 610-мм торпедными аппаратами. По пять аппаратов на каждом борту и один в диаметральной плоскости. То есть, на борт в максимальном залпе «Китаками» мог выстрелить 24 торпеды, а на другой борт – 20. Проект был жутковат. Учитывая, что переделать хотели три крейсера, «Китаками», «Оои» и «Кисо», получился бы весьма многообещающий дивизион, способный в течении короткого времени засеять море вокруг себя 132 торпедами 610-мм.  Вот можно было бы и не заморачиваться перезарядкой. Любому противнику было бы не до чего после такого залпа. Однако проект «не сыграл». Для начала выяснилось, что в стране откровенный дефицит и торпедных аппаратов, и 127-мм орудий, и дефицит настолько серьезный, что о перевооружении трех кораблей речь вообще идти не может. Два – еще туда-сюда, а три – никак. И верфи загружены по полной программе. Но тем не менее, все-таки возможности были найдены. Переделка вторая. 1941 год Два корабля, «Китаками» и «Оои» начали переделывать в «торпедные крейсера». Правда, свободных 127-мм орудий так и не смогли найти, оставили четыре 140-мм орудия в носовой части. Торпедных аппаратов тоже пришлось установить не 11, как планировалось изначально, а «всего» 10. Но для того, чтобы разместить такую прорву торпедных аппаратов и торпед для них, пришлось расширить палубу на 3,3 метра. По обеим бортам было устроено что-то вроде спонсонов, которые протянулись на 75 метров от среза полубака до кормы. Спонсоны немного нависали над водой. На них размещались торпедные аппараты, опорные тумбы которых опирались на борта. Между аппаратами и надстройками была установлена рельсовая система подачи торпед на перезарядку. Крейсер имел возможность быстрой перезарядки торпедных аппаратов в море.  Кормовую надстройку изрядно расширили и обустроили там склад запасных торпед. Для управления стрельбой установили новую систему управления артиллерийским огнем «Тип 92» с шестиметровым дальномером новой конструкции, а старую систему «Тип 91» и четырехметровый дальномер отдали для стрельбы торпедами. Однако расширение палубы и установка 10 торпедных аппаратов сильно повлияла на развесовку корабля, значительно увеличив верхний вес. Пришлось по максимуму облегчать корабль именно на палубе. Были сняты кран для гидросамолета и катапульта, с мачт убрали посты наблюдения. Тем не менее, стандартное водоизмещение все равно выросло до 5 860 тонн. И в таком виде «Китаками» и «Оои» отправились воевать. Оба корабля вошли в состав 9-й дивизии крейсеров Первого флота, «Китаками» стал флагманом контр-адмирала Фукудаи. Правда, с боевыми действиями не заладилось. С декабря 1941 и по май 1942 года крейсера приняли участие в проводке двух конвоев на Пескадорские острова. 29 мая 1942 года оба крейсера в составе Главных сил адмирала Ямамото участвовали в битве при Мидуэе. Правда, вместо торпедных атак крейсера занимались противолодочной охраной колонны линкоров. А на половине пути к Мидуэю «Китаками» и «Оои» вообще пошли на Алеутские острова, участвуя в операции по отвлечению американских сил от Мидуэя. В общем, острова Кыска и Атту были захвачены, но на битву у Мидуэя это не повлияло. Американцы, проводившие свою операцию, проигнорировали захват Алеутов и разбили японские силы у Мидуэя, пока алеутский отряд занимался откровенным ничегонеделанием возле Алеутских островов. Получилось так, что торпедные крейсера не произвели ни одного пуска торпед в сторону противника. А пока «Китаками» нарезал возле Алеутских островов, в Главном штабе признали идею с торпедными крейсерами неудачной. Не совсем понятно, почему Ямамото приговорил торпедные крейсера, не дав им ни единого шанса на победу. Но факт, что именно сам Ямамото рекомендовал в своем докладе в императорской ставке что-то сделать с этими кораблями. И оба торпедных крейсера пошли в арсенал в Йокосуку… Переделка третья. Июнь 1942 года В главном штабе флота решили сделать из торпедных крейсеров десантные корабли. В июне 1942 года крейсера лишились части своего вооружения. Были оставлены два носовых 140-мм орудия, два убрали. Из 10 торпедных аппаратов убрали 4, которые были в кормовой части. Но и оставшиеся 24 трубы с торпедами представляли собой значительную силу. И было усилено зенитное вооружение путем добавления трех строенных зенитных автоматов 25-мм. Количество 25-мм стволов достигло тринадцати, но этого все равно было откровенно маловато для успешной обороны от самолетов. Вместо четырех кормовых торпедных аппаратов оборудовали места для двух десантных катеров «Дайхацу», а в бывшем складе торпед оборудовали помещения для десантников. Теперь «Китаками» мог взять на борт до 500 человек с и до 250 тонн различных грузов. Переделка была закончена в ноябре 1942 года, и тогда корабли были готовы начать работу в новой ипостаси. Вообще все это было довольно многообещающим делом, поскольку японцы уже имели опыт переделки в десантные транспорты эсминцев типа «Минекадзе». Но эсминцы не могли перебрасывать тяжёлую технику, а вот бывший крейсер с расширенной палубой подходил для этого как нельзя лучше. Единственное, что мешало японцам – это американская , которая понемногу начала захватывать превосходство в воздухе и осложнять действия по доставке грузов японцам. С октября 1942 по март 1943 года «Китаками» и «Оои» занимались перевозками войск с Филиппин на острова Вевак или Рабаул, реже – Шортленд. Затем крейсера работали на бывших голландских территориях на островах Индийского океана. Во время одного из таких рейсов 27 января 1944 года «Китаками» был атакован американской подводной лодкой «Темплэр» в 110 милях от Пенанга. Американцы выпустили в «Китаками» шесть торпед и попали двумя. Обе торпеды рванули в районе машинного отделения в корме. Корабль принял 900 тонн воды, погибли 12 членов команды, но экипаж отстоял корабль и привел его в Порт-Сваттэнхэм. После небольшого ремонта «Китаками» ушел на ремонт в Сингапур, потом в Манилу, а заканчивали восстановление корабля в Японии. А вот оставшемуся в одиночестве «Оои» не повезло. Корабль перевозил войска в Манилу и Соронг из Сингапура. На переходе в Манилу 19 июля 1944 года был атакован американской подводной лодкой «Флешер», которая выпустила по кораблю 4 торпеды. В «Оои» попали тоже две торпеды, как в «Китаками», но результат был несколько иной. От вспыхнувшего топлива начался очень сильный пожар и корабль потерял ход. Через два часа американцы угостили «Оои» еще двумя торпедами и на этом боевая служба крейсера «Оои» закончилась. Через два часа корабль затонул окончательно и бесповоротно. Переделка четвертая. Январь 1945 года Раз уж «Китаками» здесь, в Японии, а почему бы его не переделать еще раз? Так, наверное, думали в главном штабе императорского флота. И переделали в носитель человеко-торпед «Кайтен». Все торпедные аппараты были сняты. Были убраны и крепления для десантных катеров. Взамен в корме «Китаками» были установлены специальные рельсы, по которым должны были сбрасываться в воду человеко-торпеды «Кайтен». При помощи этих простых приспособлений восемь торпед «Кайтен» можно было бы спустить на воду за 8 минут. На второй мачте был установлен 30-тонный кран для подъема торпед на борт. 140-мм орудия все-таки заменили на две 127-мм спаренных универсальных установки. Одну установили в носовой части, вторую – на кормовой надстройке. На носовой надстройке и по бортам на сохранившихся спонсонах установили 56 стволов зенитных автоматов – двенадцать строенных, два спаренных и восемнадцать одинарных. Плюс «Китаками» получил две РЛС управления зенитным огнем «Тип 13», а также РЛС надводного обнаружения и управления огнём «Тип 22» модели 4S. Так «Китаками» стал еще и кораблем ПВО. Был и не очень приятный момент: американские торпеды разнесли кормовое машинное отделение и в ходе ремонта пришлось демонтировать поврежденные механизмы. В результате мощность упала до 35 000 л.с., а скорость до 23 узлов. «Китаками» вступил в строй после переделки 21 января 1945 года, вошёл в состав Специального диверсионного соединения «Кайтен», однако применить своё оружие крейсеру так и не пришлось, хотя тренировки по его использованию проводились активно. Дважды, 19 марта и 24 июля, «Китаками» получал повреждения при налётах американской авиации, но каждый раз они оказывались довольно лёгкими. «Китаками» оказался единственным из «5 500-тонных» крейсеров, дожившим до конца войны, и сдался американцам. В августе 1945 года он был разоружён и до октября использовался в качестве репатриационного корабля, вывозя японских поселенцев из Индокитая. В октябре 1946 года корабль был отправлен в Нагасаки на разборку, которая завершилась в апреле 1947 года. Интересная судьба. Торпедный крейсер, на выпустивший ни одной торпеды. Носитель торпед с камикадзе, не сбросивший ни одной «Кайтен». Очень странно, но в целом – неплохо. Можно выразить вот такую мысль: если бы японцы хорошо понимали, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, думаю, вряд ли появились бы на свет божий такие уродцы, как недокрейсер, недотрансорт, недоавиаматка и так далее.  Проблема японцев была в том, что они тратили слишком много ресурсов на реализацию «сырых» объектов. И «Китаками» - лучшее тому подтверждение.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Боевые корабли. Крейсера. Арриведерчи, белле! | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 29.07.2020 20:50 |

| Боевые корабли. Крейсера. Вот так оно все начиналось | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 05.04.2020 09:01 |

| Ради экономии списываются новые американские боевые корабли | ezup | Новости Военно-морского флота | 0 | 06.03.2020 10:04 |

| Боевые корабли. Крейсера. Не блин и не комом! | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 24.01.2020 12:35 |

| Боевые корабли. Крейсера. Красавчик-неудачник | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 06.01.2020 17:46 |

Линейный вид

Линейный вид