RUFOR.ORG

»

Взаимодействие наземных ЗРК и самолётов ВВС

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В первой части мы рассмотрели проблему перенасыщения противовоздушной обороны (ПВО) путём массированного применения средств воздушного нападения (СВН). Во многом данная проблема решается применением в составе зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ракет с активными радиолокационными головками самонаведения (АРГСН), а также применением в составе ЗРК малого радиуса действия большого числа недорогих зенитных управляемых ракет (ЗУР) малой дальности, чья стоимость может быть сопоставима со стоимостью СВН.

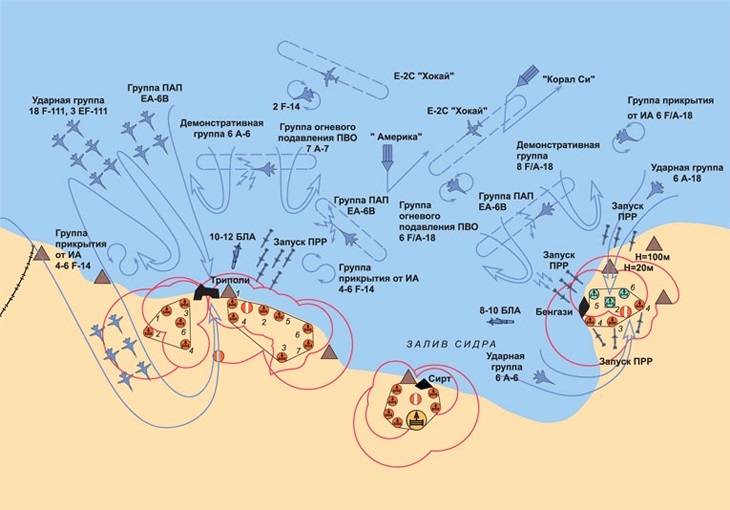

К сожалению, перед наземными ЗРК стоит не только проблема превышения её возможностей по перехвату целей. Одной из важнейших составляющих является взаимодействие наземных ЗРК и авиации военно-воздушных сил (ВВС). Печальная участь наземной ПВО В статье «Самое неэффективное вооружение» приведено несколько примеров того, как группировки наземной ПВО терпели поражение от авиации противника (к слову сказать, ранее автор делал несколько иные выводы). Операция «Каньон Эльдорадо», 1986 год. Воздушное пространство над Триполи прикрывали 60 установок ЗРК «Кроталь» французского производства, семь дивизионов С-75 (42 пусковые установки), двенадцать комплексов С-125, предназначенных для борьбы с низколетящими целями (48 ПУ), три дивизиона мобильных ЗРК «Квадрат» (48 ПУ), 16 мобильных ЗРК «Оса» и 24 пусковые установки развернутых на территории страны зенитных комплексов большой дальности С-200 «Вега». Ударная группа из 40 самолетов прорвалась ко всем назначенным целям, потеряв от огня ЗРК всего один бомбардировщик.  Операция «Каньон Эльдорадо» Операция «Буря в пустыне», 1991 год. На вооружении Ирака присутствовало значительное количество ЗРК советского производства, дополненных французскими радарами и ЗРК «Роланд». По мнению американского командования, иракская система ПВО отличалась высокой организацией и сложной системой радарного обнаружения, прикрывающей важнейшие города и объекты на территории страны. За шесть недель войны иракской ПВО было сбито 46 боевых самолетов, большинство из которых стали жертвами крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК. Это даёт меньше одной тысячной процента от 144 000 боевых вылетов авиации. Операция Allied Force, бомбардировки Сербии, 1999 год. На вооружении СРЮ находилось 20 устаревших ЗРК С-125 и 12 более современных «Куб-М», а также около 100 мобильных комплексов «Стрела-1» и «Стрела-10», ПЗРК и системы ствольной зенитной артиллерии. По данным командования НАТО, их самолеты нанесли 10 484 бомбовых ударов. Единственный громкий инцидент случился на третьи сутки войны: под Белградом был сбит «невидимка» F-117. Вторым подтвержденным трофеем сербской ПВО стал F-16 «Блок 40». Также уничтожено несколько БПЛА RQ-1 Predator и предположительно несколько десятков крылатых ракет.  Можно ли считать эти инциденты примером того, что наземное ПВО неэффективно и нежизнеспособно без авиационной поддержки? Скорее всего нет. Если брать первые два примера, Ливию и Ирак, то можно усомниться в заявлениях американских ВВС об их высоком уровне организации и боевой подготовки. Создание эшелонированной ПВО является одной из самых сложных задач, а у арабских государств всегда были проблемы и с боевой подготовкой, и со слаженной работой военных. Достаточно вспомнить примеры арабо-израильских войн, когда после первых случаев уничтожения ЗРК авиацией противника, расчёты остальных стали бросать боевые посты при малейших признаках авианалёта, оставляя ЗРК противнику «на растерзание». В целом можно выделить несколько факторов, в результате которых ПВО в вышеприведённых случаях потерпело поражение: — низкий уровень подготовки расчётов ЗРК, а для арабских государств можно ещё добавить разгильдяйство на службе; — даже если какой-либо расчёт ЗРК был хорошо подготовлен, есть сомнения, что в вышеперечисленных странах были реализованы мероприятия по отработке действий ПВО в масштабах страны; — применяемые ЗРК на одно-два поколения уступали вооружениям противника. Да, противник также мог использовать не только новейшие самолёты, но и относительно старую технику, но ядро авиационной группировки, осуществлявшее подавление ПВО, состояло из самой современной боевой техники; — в первой части («Прорыв ПВО превышением её возможностей по перехвату целей: пути решения») мы вынесли «за скобки» системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предполагая примерно равное влияние, которое они окажут как со стороны наземной ПВО, так и со стороны авиации равнозначных по возможностям противников. В приведённых примерах уничтожения наземной ПВО, «за скобки» вынесли только РЭБ обороняющейся стороны, а нападавшие использовали его в максимально возможной степени; — ну и, наверное, самый главный аргумент – их (нападавших) было намного больше. Слишком не равны весовые категории оборонявшихся и нападавших. Блок НАТО создавался для противодействия такому могучему противнику как СССР. Только в случае полномасштабного неядерного военного конфликта НАТО с СССР (а точнее с организацией Варшавского договора) можно было бы достоверно оценить роль наземной ПВО в конфликте, понять её преимущества и недостатки. Таким образом, можно сделать вывод, что Ливия, Ирак, СРЮ проиграли не потому, что наземное ПВО бесполезно, а потому, что устаревшие ЗРК, с плохо подготовленными экипажами, действовали против «системы систем» – противника, наголову превосходящего их по боевой подготовке, количеству и качеству применяемых вооружений, действующего по единому замыслу, с единой целью. Предположим, что Ливия, Ирак или СРЮ отказались от наземной ПВО, и приобрели вместо неё равноценное по стоимости количество боевых самолётов. Изменило бы это результаты противостояния? Однозначно нет. И не важно, были бы это самолёты производства России/СССР или западных стран, результат был бы одинаков, все эти страны потерпели бы поражение. Но возможно их ПВО было несбалансированным, и наличие авиационной составляющей помогло бы им противостоять США/НАТО? Давайте посмотрим на примеры такого взаимодействия. Взаимодействие ЗРК и боевой авиации В СССР к отработке взаимодействия различных родов войск относились крайне серьёзно. Совместная работа ПВО и ВВС отрабатывалась на таких полномасштабных учениях, как «Восток-81, 84», «Гранит-83, 85, 90», «Запад-84», «Центр-87», «Лотос», «Весна-88, 90», «Осень-88» и многих других. Результаты данных учений в части взаимодействия наземных ЗРК и боевой авиации были неутешительными. В процессе проведения учений обстреливалось до 20–30% своих самолетов. Так, на командно-штабных учениях (КШУ) «Запад-84» войсками ПВО двух фронтов было обстреляно 25% своих истребителей, на КШУ «Осень-88» – 60%. На тактическом уровне ЗРК, как правило, давали команду на обстрел всех воздушных объектов, попадающих в зоны огня зенитных ракетных подразделений, чем полностью нарушалась безопасность своей авиации, то есть фактически своих самолетов обстреливалось гораздо больше, чем указывалось в материалах разборов. Совместное применение ЗРК и ВВС в локальных конфликтах подтверждает опасность «дружественного огня» для собственной авиации. Во Вьетнаме с 1966 по 1968 гг. при небольшом общем количестве истребителей, своими средствами ПВО было сбито шесть самолетов МиГ-21. В войне 1973 года на Ближнем Востоке в Египте и Сирии уничтожено 83 своих самолета и вертолета, всего потери авиации от своих средств ПВО составили 30 процентов. В сирийских ВВС с 7 по 11 июня 1982 года из 68 потерянных самолетов и 18 вертолетов своими зенитными средствами было сбито 12 самолетов и 8 вертолетов. В войне в Персидском заливе американским ЗРК «Пэтриот» сбито два своих самолёта F-18 и «Торнадо» (при практически полном отсутствии авиации Ирака в воздухе). Ну и наконец последний случай, когда в операции российских ВКС в Сирии ЗРК С-200 был сбит российский самолёт Ил-20. Можно ли предположить, что в случае полномасштабного конфликта Россия/НАТО, без применения ядерного оружия, ситуация изменится в лучшую сторону? С одной стороны, появились высокоэффективные средства управления, позволяющие объединить информацию наземной ПВО и самолётов ВВС, с другой стороны, в ситуации, когда в небе, помимо десятков самолётов противника и сотен управляемых боеприпасов и ложных целей, будут присутствовать ещё и собственные самолёты, и всё это с учётом активного применения средств РЭБ обеими сторонами, потери от дружественного огня не просто возможны, а практически неизбежны, и вряд ли процент потерь будет меньшим, нежели на КШУ, проводимых в СССР. Необходимо учитывать и тот факт, что, исходя из открытой информации о проводимых войсковых учениях, нельзя сделать вывод об отработке полномасштабного взаимодействия наземной ПВО и самолётов ВВС в современных российских вооружённых силах. Хорошо, допустим, с учётом вышесказанного, мы убрали тактическую авиацию из зоны работы эшелонированной ПВО, но как тогда решить проблему кривизны земной поверхности и неровности рельефа местности? Самолёты ДРЛО и ЗРК Одним из способов обеспечить возможность наземным ЗРК «видеть» низколетящие цели на большом удалении является их сопряжение с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения. Значительное время и высота полёта позволят обнаружить СВН на большом удалении и передать из координаты ЗРК. На практике возникает несколько проблем. Во-первых, самолётов ДРЛО у нас крайне мало: 14 А-50 в строю и 8 на хранении, а также 5 модернизированных А-50У. Предположительно в вариант А-50У должны быть модернизированы все имеющиеся у России самолёты этого типа. На замену А-50 разрабатывается новый самолёт ДРЛО А-100. В настоящий момент А-100 проходит испытания, о сроках принятия его на вооружение не сообщается. В любом случае, много этих самолётов к сожалению, вряд ли закупят. Во-вторых, ресурс любого самолёта ограничен, а час полёта крайне дорог, соответственно обеспечить возможность постоянного «висения» самолёта ДРЛО над позициями ЗРК не получится, а привлекать самолёты ДРЛО эпизодически, значит указать противнику удобное время для атаки. В-третьих, в настоящий момент ни для А-50, ни для А-100 не заявлена возможность сопряжения с наземными ЗРК, с возможностью выдачи им целеуказания. Кроме того, даже если подобные доработки будут реализованы, РЛС самолёта ДРЛО сможет осуществлять наведение только ЗУР с АРГСН или тепловым (инфракрасным, ИК) самонаведением.  Самолёт ДРЛО А-50 и идущий ему на замену А-100 Вертолёт ДРЛО Ка-31 так же не пригоден для совместной работы с ЗРК, как по причине устаревшей начинки и отсутствия сопряжения с ЗРК, так и потому, что в ВМФ России их всего две единицы. К слову сказать, в ВМС Индии было поставлено 14 вертолётов Ка-31, а в ВМС Китая 9 вертолётов Ка-31.  Вертолёты Ка-31 ВМФ России и ВМФ Индии В качестве отступления можно сказать, что даже без учёта потребностей наземной ПВО и ПВО военно-морского флота (ВМФ), российские ВВС крайне нуждаются в недорогом современном самолёте ДРЛО, типа американского E-2 Хокай, шведского Saab 340 AEW&C, бразильского Embraer R-99 или разрабатывавшегося в СССР палубного самолёта ДРЛО Як-44.  Начиная с верхнего левого изображения, по часовой стрелке – американский E-2 Хокай, шведский Saab 340 AEW&C, бразильский Embraer R-99, макет палубного самолёта ДРЛО Як-44 Какие можно сделать выводы? Исходя из приведённых примеров нельзя однозначно сказать, что современная эшелонированная ПВО гарантированно будет уничтожена без поддержки авиации. Наличие современной боевой техники и профессионально подготовленных расчётов может в корне изменить ситуацию. В сочетании с возможностями по отражению массированного удара СВО, которые описаны впервой части, наземное ПВО вполне способно создать для противника зону A2/AD. Наиболее важным критерием является сопоставимость противников по техническому совершенству и количеству используемого вооружения и военной техники. В конце концов, как сказал французский маршал XVII в. Жак д'Эстамп де ла Ферте: «Бог всегда на стороне больших батальонов». Взаимодействие наземных ЗРК и боевой авиации является чрезвычайно сложным организационно-техническим мероприятием. Предположительно, одновременная работа наземных ЗРК и истребителей, в зоне досягаемости ракет ЗРК, может привести к большим потерям своих самолётов от «дружественного огня». Ситуация может усугубиться при массированном использовании обоими сторонами средств РЭБ. Самолёты ДРЛО слишком дороги и малочисленны, чтобы «привязывать» их к позициям ЗРК, по имеющейся информации у существующих в РФ самолётов ДРЛО в настоящий момент нет возможности по выдаче целеуказания ракетам ЗРК (информация по отсутствию возможности выдачи целеуказания ЗРК является неподтверждённой). Для исключения потерь от «дружественного огня» взаимодействие наземных ЗРК и самолётов ВВС необходимо разнести в пространстве и во времени. Иными словами, в случае, если наземная ПВО ведёт боевую работу, т.е. отражает налёт авиации противника, необходимо не допускать присутствие в зоне досягаемости наземных ЗРК своих самолётов. Насколько это повлияет на возможности ЗРК по отражению атаки противника? В первую очередь необходимо понимать, что само наличие боевой авиации не позволит противнику формировать ударную группу, оптимизируя её только для атаки наземных ЗРК. Для оказания давления на противника своей авиации не обязательно входить в зону, защищаемую ЗРК. Самолёты ВВС противника могут быть атакованы заблаговременно, до входа в зону действия наземной ПВО, или же может быть создана угроза нанесения ответного удара на маршруте отхода, когда авиагруппа отстрелялась по ЗРК и уже потеряла часть самолётов. Угроза встречного удара на маршруте выдвижения для атаки ЗРК или ответного удара после его завершения вынудит противника изменить состав и вооружение авиагруппы, оптимизировав их одновременно как для уничтожения ЗРК, так и для противодействия авиации, что уменьшит суммарные возможности авиагруппы для решения обеих задач. Это в свою очередь упростит как работу наземных ЗРК, так и собственной боевой авиации. В случае, если противник оптимизирует свою авиагруппу для воздушного боя, собственная боевая авиация может использовать зоны наземной ПВО для прикрытия, вынуждая противника или рисковать попасть под огонь ЗРК, или тратить больше топлива на безопасный маршрут вокруг наземной ПВО. Таким образом, наличие очаговой эшелонированной ПВО, обладающей способностью к отражению массированных ударов противника и мобильных авиагрупп, построенных вокруг самолётов ДРЛО, позволит сформировать гибкую и эффективную противовоздушную оборону территории страны, с минимальным риском потери своих самолётов от «дружественного огня» ЗРК. О том, как для наземных и корабельных ЗРК можно обеспечить возможность уничтожения низколетящих СВН без применения авиационной поддержки, поговорим в следующей статье.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Противорадарная маскировка в наземных операциях | ezup | Сухопутные войска | 0 | 04.03.2020 00:02 |

| Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота отработал взаимодействие с палубной авиацией в Средиземном море. | Люциан | Новости Военно-морского флота | 0 | 07.11.2019 15:35 |

| Военные химики ЗВО замаскировали перегруппировку войск на учении «Взаимодействие-2019» в Нижегородской области. | Люциан | Новости Сухопутных войск | 0 | 18.10.2019 14:53 |

| Экипажи боевых самолетов ЗВО уничтожили командный пункт условного противника на учении «Взаимодействие – 2019» в Нижегородской области. | Люциан | Авиационные новости | 0 | 18.10.2019 14:46 |

| Взаимодействие штурмовой авиации и наземных войск в годы войны | ezup | История русской авиации | 0 | 16.08.2016 22:00 |

Линейный вид

Линейный вид