RUFOR.ORG

»

Двенадцатидюймовые снаряды 1907–1915

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

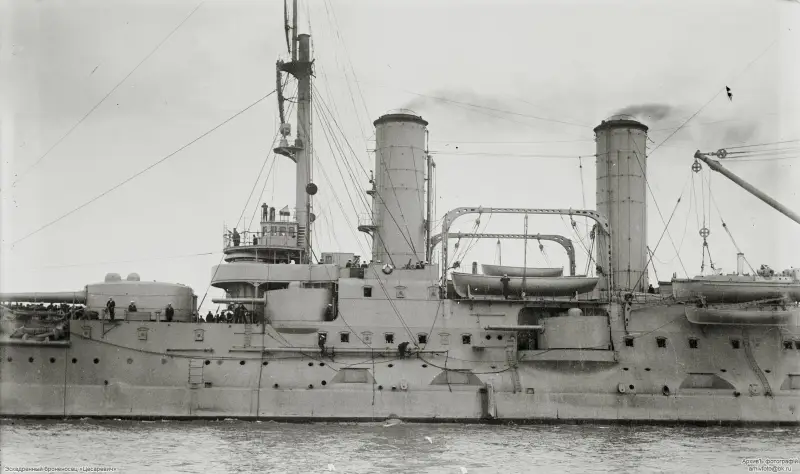

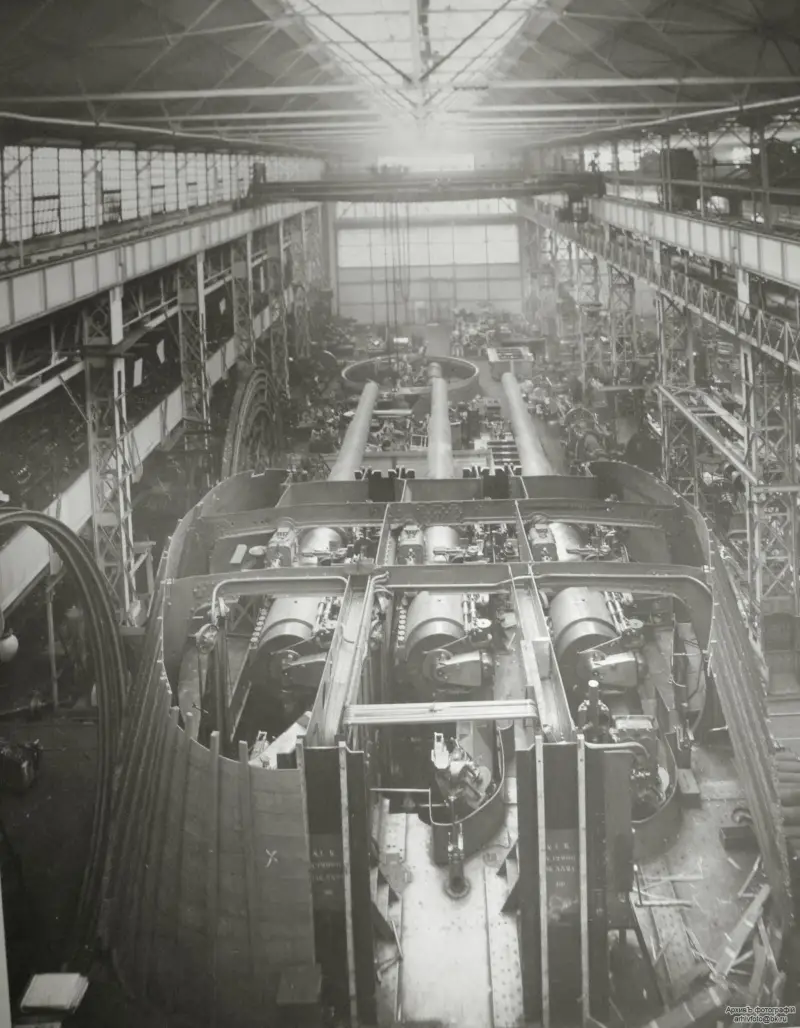

В прошлом материале я представил уважаемому читателю свои соображения относительно «цусимских» фугасных снарядов, теперь самое время идти дальше. Двенадцатидюймовые фугасные снаряды обр. 1907 Безусловно, после Русско-японской войны негодность отечественных фугасных снарядов стала совершенно очевидна. При этом существовало три способа повышения их воздействия на неприятеля: – замена взрывчатого вещества на более эффективное; – увеличение размеров зарядной каморы за счет использования более прочной стали и соответствующего утончения стенок снаряда; – наращивание длины снаряда. К сожалению, в случае с отечественными 305-мм снарядами, их создатели могли воспользоваться на полную катушку только первыми двумя способами. Вместо планировавшегося к использованию пироксилина, либо фактически применяемого пироксилинового пороха стали использовать ТНТ. Тринитротолуол хоть и проигрывал сухому пироксилину по мощности, но, с учетом необходимости разбавления последнего водой и обязательного наличия латунного чехла для исключения взаимодействия со сталью корпуса, оказывался более предпочтительным. В один и тот же объем ТНТ помещалось существенно больше, и он обеспечивал значительно сильнее разрыв, нежели оснащенный пироксилином снаряд. Кроме того, ТНТ был куда менее прихотлив к условиям хранения, не имел тенденции к преждевременной детонации, и в целом был намного более удобен в качестве ВВ, нежели пироксилин. Сталь для производства снарядов обр. 1907 года, разумеется, тоже использовали высококачественную. Но вот с увеличением длины дело не заладилось. Как писал впоследствии Е. А. Беркалов: «В действительности перепроектирование фугасных снарядов всех калибров пришлось выполнить в совершенно исключительных и ненормальных условиях необходимости подгонки проектируемых снарядов по их длине к возможности использования их в податочных устройствах элеваторов и зарядников кораблей». В линейке снарядов обр. 1907 года были разные калибры, и некоторым из них удалось этой участи избежать. Например, 102-мм снаряды не использовались до этого флотом, отчего и подгонять их длину было не к чему. Все балтийские броненосцы с 254-мм орудиями были потеряны в ходе войны, и заниматься унификацией ради одного только, фактически устаревшего уже черноморского «Ростислава» не имело никакого смысла. С 203-мм вообще произошла какая-то интересная история: могу только предполагать, что имеющиеся у флота элеваторы и зарядники позволяли несколько увеличить длину снарядов, отчего они стали чуть тяжелее (87,8 кг против 84,6 кг) и длиннее – 616,4 мм вместо 518,2 мм. Однако одновременно были созданы более тяжелые (112,2 кг) и длинные (805,2 мм) фугасы, которые также считались снарядами обр. 1907 года. Вероятнее всего, последние делались для новейших на тот момент 203-мм/50 орудий. Но вот в случае с двенадцатидюймовыми снарядами все было куда хуже. Длина цусимского фугаса составляла 858,2 мм или 2,82 калибра. Максимум, который удалось «запихнуть» в имеющиеся элеваторы и зарядники – 965,2 мм или 3,17 калибра, что и предопределило относительно невысокое содержание ВВ в снаряде: согласно «Альбому снарядов морской артиллерии» за 1934 год, в него помещалось 28,2 кг ВВ (речь идет о ТНТ). Вес снаряда остался цусимским – 331,7 кг. Разумеется, в сравнении со старым фугасным снарядом это был гигантский шаг вперед – в последний входило только 12,4 кг ТНТ. Но по факту новейший двенадцатидюймовый оказался даже немного слабее 254-мм российского фугасного снаряда – поскольку для последнего никаких ограничений не имелось, его длина составляла 1 011,9 мм или 3,98 калибра, а заряд ВВ оказался на 100 г выше, чем в 305-мм – 28,3 кг. В момент создания 305-мм фугасных снарядов им не задавалось требований по бронепробитию: нужно было обеспечить максимальную фугасность при заданных длине и весе. Соответственно, снаряды эти не имели бронепробивного наконечника. Однако же возможность преодолевать хотя бы и относительно тонкую броню была желательной. Поэтому в 1908 году для повышения бронепробития было введено требование специальной подкалки головной части, и с указанного года производились «фугасные снаряды обр. 1907 года с подкаленной головой». Только после испытаний опытного судна «Чесма» (1913 год) решено было снабдить указанные снаряды бронепробивающим наконечником. Это, разумеется, потребовало изменения чертежа, поскольку прямое навинчивание привело бы к удлинению снаряда. Новые снаряды с бронебойным наконечником стали короче (889 мм плюс наконечник, доводивший общую длину до предельных 965,2 мм), но при этом получили даже больше ВВ – 28,5 кг за счет более тонких стенок корпуса. А вот использовалась ли для их производства та же сталь, что и ранее – мне, к сожалению, неизвестно. Таким образом, по сути, были созданы снаряды нового чертежа, однако по документам они продолжали проходить как снаряды обр. 1907 года с бронепробивающим наконечником. И еще один момент. В те годы артиллеристы постепенно приходили к пониманию, что и бронебойные и фугасные снаряды должны иметь одинаковый вес и сходные очертания головной части снаряда, для того чтобы максимально сблизить их баллистические качества. Это было необходимо для того, чтобы при стрельбе на большие расстояния пользоваться одними таблицами стрельбы для обоих типов снарядов. Но при создании фугасного 305-мм фугасного снаряда обр. 1907 года такой задачи не ставилось, и он, имея равный вес с бронебойным, отличался от него по чертежу головной части, отчего имел и отличающуюся же баллистику. В то же время мне неизвестно, чтобы наши артиллеристы пользовались отдельными таблицами стрельбы для 305-мм бронебойных и фугасных снарядов обр. 1907 года. Можно предполагать, что мои знания неполны, либо что различия в баллистических качествах фугасов и бронебоев были минимальными. Фактически 305-мм фугасный снаряд обр. 1907 года (без бронепробивающего наконечника) демонстрирует нам то, какими могли бы быть отечественные 331,7 кг фугасные снаряды в годы Русско-японской войны, если бы Морское министерство нашло денег на высококачественную сталь и пироксилин для них. В этом случае мы могли бы стрелять по японцам при Шантунге и в Цусиме снарядами, содержащими примерно 22,75 кг влажного или 17 кг сухого пироксилина. Вряд ли это позволило бы нам выиграть войну, но потери японцев на море могли бы оказаться куда чувствительней реальных. Двенадцатидюймовые бронебойные снаряды обр. 1907 Здесь все очень просто, потому что такого снаряда никогда не существовало, хотя в некоторых публикациях можно найти упоминания о нем. Обычно под бронебойным снарядом обр. 1907 года понимается 331,7-кг снаряд с бронебойным наконечником, изготовленный по чертежу 1900 года и снаряженный 6 кг ТНТ. По словам Е. А. Беркалова: «Имевшиеся данные свидетельствовали об их (бронебойных снарядов – Прим. авт.) высоких бронепробивных качествах, и неполная их удовлетворительность действия в Русско-японскую войну объяснялась их снаряжением, а не чертежом».  Фактически, из всей линейки орудий отечественного производства новый бронебойный снаряд обр. 1907 года получила только восьмидюймовка – на пару с новым фугасом весом 112,2 кг. Все это выглядит странно, и вот почему. По изложенным выше соображениям, 305-мм снаряды не могли быть длиннее 3,17 калибров. Бронебойный снаряд обр. 1900 года был даже меньше – всего 2,72 калибра, то есть возможность спроектировать более длинный и тяжелый снаряд с большим содержанием ВВ была. Предположим, опять же, ею не воспользовались, чтобы сохранить равенство масс с новым фугасным снарядом. Это разумно и логично. Но почему было не перепроектировать снаряд так, чтобы он мог нести большее количество ВВ? И действительно – 6 кг ТНТ для 331,7 кг снаряда дает всего 1,81 % содержания ВВ. При этом уже в 1910 году были готовы чертежи тяжелого 470,9-кг бронебойного снаряда, имевшего 12,8 кг ТНТ, или 2,72 % содержания ВВ в снаряде. Доведение содержания ВВ хотя бы до 2,3–2,5 % обеспечило бы наличие 7,63–8,3 кг ТНТ в бронебойном 331,7-кг снаряде, но почему же этого не было сделано? Сначала я подумал было, что весь вопрос в головной части снаряда. Все же она должна быть достаточно массивной для того, чтобы обеспечить пробой брони. В то же время количество ВВ будет определяться длиной снаряда, и зависимость тут может быть нелинейной. Но у бронебойных снарядов обр. 1911 года от кончика снаряда (не баллистического наконечника, а именно самого снаряда) до начала зарядной каморы, в зависимости от чертежа, 301–311 мм стали. У бронебойного снаряда обр. 1900 года головная часть куда массивнее, там этот показатель составляет 391 мм. Известно, что отечественные 305-мм бронебойные снаряды обр. 1911 года показали превосходные качества, при том что какого-то особого существенного рывка в совершенствовании технологии производства и закалки снарядной стали в период 1907–1911 гг. я обнаружить не смог. Соответственно, можно предполагать, что создание в 1907 году бронебойного снаряда массой в пределах 331,7 кг с увеличенной зарядной каморой было вполне возможно. Другое предположение, возможно, более близко к истине. Дело в том, что боеприпасы весом в 331,7 кг в 1907 году уже не рассматривались МТК в качестве перспективного оружия будущих двенадцатидюймовок флота. Надо сказать, что первоначальный чертеж 305-мм/52 пушки, которой впоследствии были вооружены российские дредноуты, рассчитывался именно на 331,7-кг снаряды и был утвержден МТК в 18.06.1906 году. Но 27 июля 1907 года исполняющий должность главного инспектора морской артиллерии К. Г. Дубров утвердил увеличение веса снаряда до 378,4 кг, а в дальнейшем, как мы знаем, в результате орудие получило еще более тяжелые 470,9-кг снаряды. И если так, то получается, что в 1907 году уже было совершенно ясно, что история 331,7-кг снарядов завершается вместе с устаревшим к тому времени 305-мм/40 орудием, которым наши корабли воевали в Русско-японскую. А для него, как ни странно, бронебойный снаряд уже никак не мог рассматриваться в качестве основного боеприпаса. Все дело в том, что после Русско-японской войны понимание увеличившихся дистанций боя пришло очень быстро. Моряки стали учиться стрелять на 40–60 кабельтов, а затем и дальше. Но на таких дистанциях бронепробивные возможности 305-мм/40 пушки были категорически недостаточны. Относительно скромная начальная скорость 331,7-кг снарядов, пусть даже снабженных бронепробивающим наконечником, даже и на 45 кабельтов в реальных боевых условиях едва ли могла обеспечить пробой 178-мм бронеплиты Круппа. Что уж говорить о дистанциях 50–70 кабельтов! Иными словами, на увеличившихся дистанциях боя бронебойные снаряды 305-мм/40 орудий уже никак не могли нанести решающих повреждений неприятельским кораблям: котельные и машинные отделения, артиллерия главного калибра, боевые рубки и т. д. защищались куда более мощной броней, нежели та, которую они способны были пробить. Соответственно, основным вооружением эскадренных броненосцев становились фугасные 305-мм снаряды, а бронебойные годились разве только на добивание потерявшего ход неприятеля. Стоило ли в таком случае городить огород ради бронебойных снарядов нового чертежа, тем более что и имеющиеся снаряды были не то, чтобы совсем плохи? Впрочем, есть и третий вариант – бюрократический, и от этого, возможно, самый реалистичный. Не будем забывать, что бронебойные снаряды находились в фаворе Морского министерства, и внимания их проектированию в доцусимские времена уделялось много. А прямого указания на их негодность Русско-японская война не дала: вот и не стали переделывать то, что и так работает. А что ВВ немного – ну что ж, замена пироксилина на ТНТ несколько улучшила дело. Двенадцатидюймовые снаряды обр. 1911 Крепко потерпев от здоровенных японских «чемоданов», Российский императорский флот желал получить в свое распоряжение нечто аналогичное, а лучше – превосходящее, а для этого требовалось кардинально увеличить содержание ВВ в снаряде. И потому совершенно неудивительно, что в 1906–1908 гг. были проведены работы по определению максимально возможной длины снаряда. Очевидно, что площадь сечения снаряда ограничивается калибром орудия, к которому снаряд предназначен. Уменьшение толщины стенок снаряда возможно только до определенного предела, продиктованного качеством стали. Соответственно, дальнейшее увеличение зарядной каморы, а значит и содержания ВВ в снаряде достижимо лишь при увеличении его длины.  Как я уже говорил ранее, длина доцусимского 305-мм фугаса составляла всего только 2,82 калибра, а снаряд того же назначения обр. 1907 года имел длину 3,17 калибра. Но это – следствие ограничений, накладываемых возможностями элеваторов и механизмов заряжания действующих кораблей. Там же, где возможно было игнорировать это требование, были разработаны снаряды длиной 3,96 калибра (203 мм); 3,98 калибра (254 мм) и полные 4 калибра (102 мм). Таким образом, в 1907 году наша промышленность легко справлялась с длиной 4 калибра, но исследования 1906–1908 гг. показали, что это далеко не предел, и возможно увеличение длины снарядов до 5 калибров. Собственно говоря, так и появились 470,9-кг фугасные снаряды, ознаменовавшие собой маленькую военно-техническую революцию в тяжелых боеприпасах флота. Заключалась она в том, что до той поры главным снарядом полагался бронебойный, и фугасный подстраивали ему по весу. Теперь же пошли от обратного, создав предельный для технического уровня тех лет фугасный снаряд, и только потом, ориентируясь на его массу, спроектировали ему в пару бронебойный. Однако и здесь есть определенные загадки, потому что «Альбом снарядов морской артиллерии» дает два чертежа фугасных снарядов обр. 1911 года: 1) чертеж 254 – снаряд имеет бронепробивающий наконечник, общая длина боеприпаса достигала 1 530,6 мм, то есть 5,02 калибра, но сам снаряд был на 159,7 мм короче (4,49 калибра) и снаряжался 61,5 кг ТНТ; 2) чертеж 45108 – снаряд бронепробивающим наконечником не комплектовался, имел длину 1 491 мм (4,89 калибра), снаряжался 58,8 кг ТНТ. Причину наличия двух разных чертежей я не понимал совершенно, сделав предположение, что «беснаконечниковый» снаряд появился как более простая и дешевая версия чертежа 254 для военного времени. В Интернете и в некоторых источниках попадались мысли, что один из этих снарядов считался полубронебойным. Но, по всей видимости, обе эти версии неправильные, а почему – объясню ниже. Здесь же отмечу, что, в отличие от предыдущих типов снарядов, оснащавшихся бронепробивающими наконечниками, боеприпасы обр. 1911 года получали сразу два наконечника – и бронепробивающий, и баллистический. Подробнее к теме бронепробивающих наконечников я вернусь позднее, здесь же для краткости упоминать всякий раз про баллистический наконечник не буду. Двенадцатидюймовые снаряды обр. 1913 Профессор Е. А. Беркалов, в своем труде «Проектирование морских артиллерийских снарядов» указывает, что по результатам обстрела «Чесмы» в 1913 году было принято решение о необходимости увеличения бронепробивных качеств фугасных снарядов. Как уже было сказано выше, именно тогда стали производить 331,7-кг фугасные снаряды с бронепробивающим наконечником нового чертежа. Что интересно – несмотря на сокращение длины снаряда, фугасность при этом даже выросла. Скорее всего, то же самое произошло и с новейшими 470,9-кг снарядами. Можно предположить, что «безнаконечниковый» снаряд с содержанием ВВ 58,8 кг – это и есть снаряд обр. 1911 года, а снаряд с бронепробивающим наконечником и содержанием ВВ 61,5 кг появился позднее, в промежутке 1911–1913 гг., и был окончательно принят по результатам стрельб 1913 года, поскольку, как мы знаем, по «Чесме» стреляли в том числе и фугасными 470,9-кг снарядами с наконечником. В документах же он проходил как «снаряд обр. 1911 года». А откуда в разного рода публикациях взялись полубронебойные снаряды? По всей видимости – из будущего. Даже и в 1934 году в «Альбоме снарядов морской артиллерии» фугасные снаряды с бронепробивающим наконечником обр.1911 года именовались именно фугасными, но вот, к примеру, аналогичный «Альбом» от 1979 года имеет уже другую дефиницию. В нем все фугасные 305-мм снаряды обр. 1911 года с наконечником именуются полубронебойными, а фугасными называются лишь снаряды, бронепробивающего наконечника не имевшие. Двенадцатидюймовые снаряды обр. 1915 С началом Первой мировой войны очень быстро стала очевидной недостаточная дальность стрельбы балтийских эскадренных броненосцев. То есть, конечно же, линкоров по тогдашней классификации, но для того, чтобы не путать их с дредноутами, я позволю себе называть их так. Недостаточность эта была выявлена уже в ходе первого боя (26.07.1915 года) в Рижском заливе, когда «Слава» вынужден был сдерживать германские додредноуты исключительно грозным внешним видом – он даже не открывал огня, дабы не демонстрировать немцам истинную дальность своих орудий главного калибра. Позднее, ко времени второго боя, состоявшегося через неделю, Л. М. Галлер предложил принять в корпус броненосца воды и создать тем самым искусственный крен в 3 градуса, чтобы увеличить дальность стрельбы на 8 кабельтов. В общем, задача стояла во весь рост, и решать ее требовалось архибыстро. В итоге взяли 331,7-кг фугас обр. 1907 года в своем первоначальном варианте, самого раннего чертежа, на котором бронепробивающий наконечник еще не предусматривался, и нарезали на него резьбу. На эту резьбу накручивался гигантский латунный баллистический наконечник, увеличивший общую длину снаряда с 965 мм до 1 524 мм. Конечно, боеприпас такой длины никак не мог поместиться в элеватор броненосца, поэтому наконечник накручивали непосредственно перед досылкой снаряда в орудие. Можно только гадать, насколько при этом падала скорострельность, но, во всяком случае, это было лучше, чем ничего. Двенадцатидюймовые снаряды обр. 1915 имели все те же 28,2 кг ТНТ и не оснащались бронепробивающим наконечником. Их вес вместе с баллистическим наконечником достигал 374,7 кг, что, по моему мнению, и стало источником слухов, согласно которым для наших эскадренных броненосцев был принят промежуточный по массе между 331,7 кг и 470,9 кг снаряд. Начальная скорость такого снаряда снизилась с 2 600 до 2 565 футов в секунду (с 762 до примерно 782 м/с), но дальность стрельбы при максимальном угле возвышения 25 градусов увеличилась почти на 20 %. Продолжение следует… |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| «Сэвидж». Очень хороший пистолет 1907 года | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 20.10.2019 17:19 |

| Пистолет Кольт Модель 1907 года .45 калибра (Colt Model 1907 .45 ACP) и его разновидности | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 16.10.2016 23:23 |

| Карабин Мосина образца 1891/1907 г. | ezup | Карабины | 0 | 12.07.2016 18:52 |

| Винтовка Lebel Model 1907/15 (Франция) | ezup | Винтовки | 0 | 12.07.2016 15:33 |

| Пистолет Дрейзе образца 1907 года (1907 Dreyse Pistol) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 17.01.2015 03:02 |

Линейный вид

Линейный вид