RUFOR.ORG

»

Танковый дизель В-2: доводка и Абердинский полигон

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

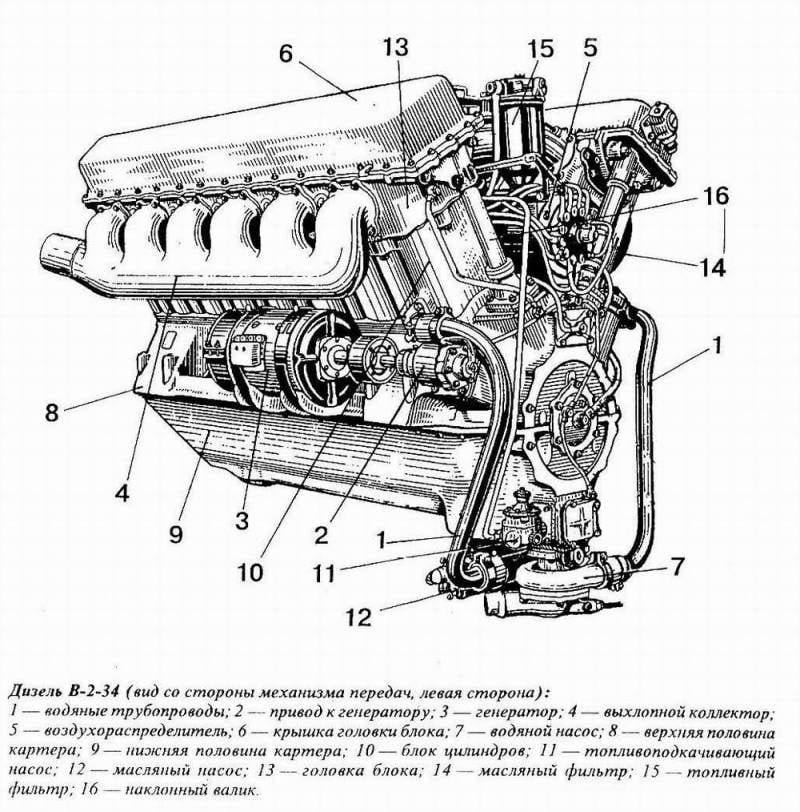

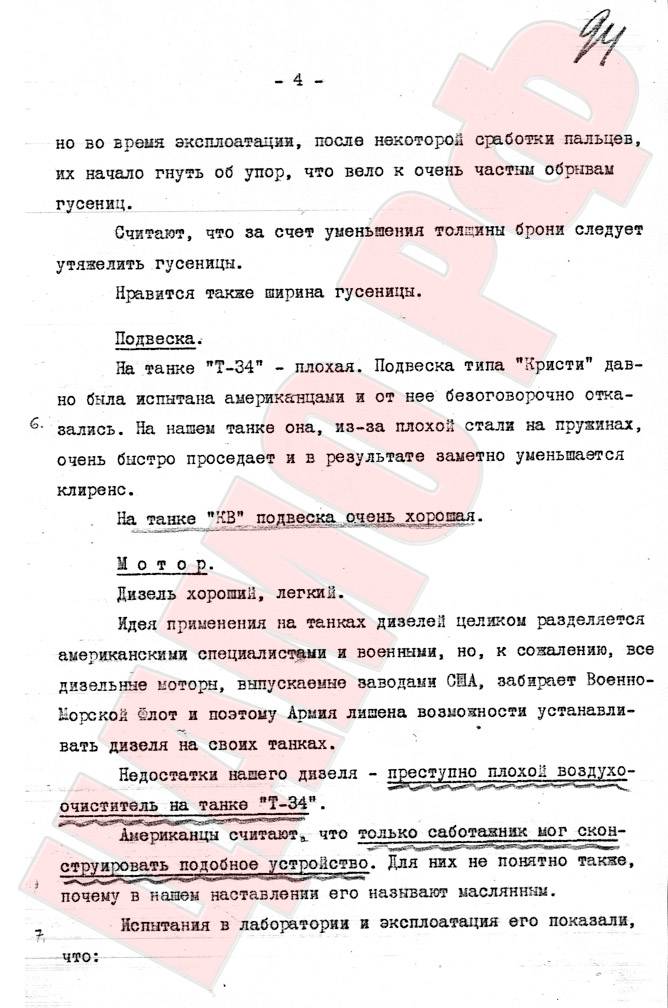

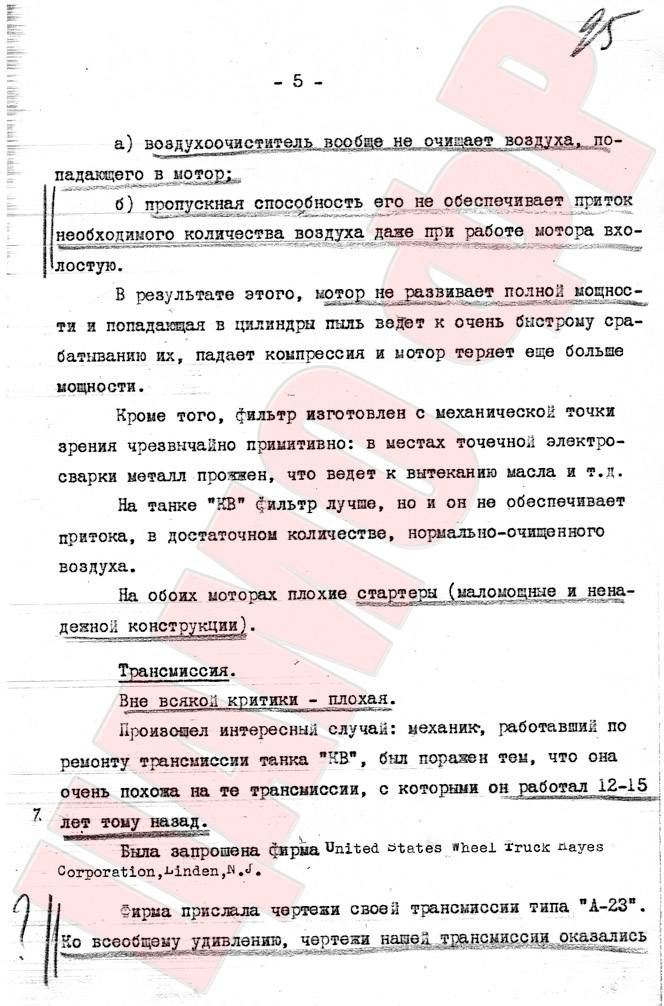

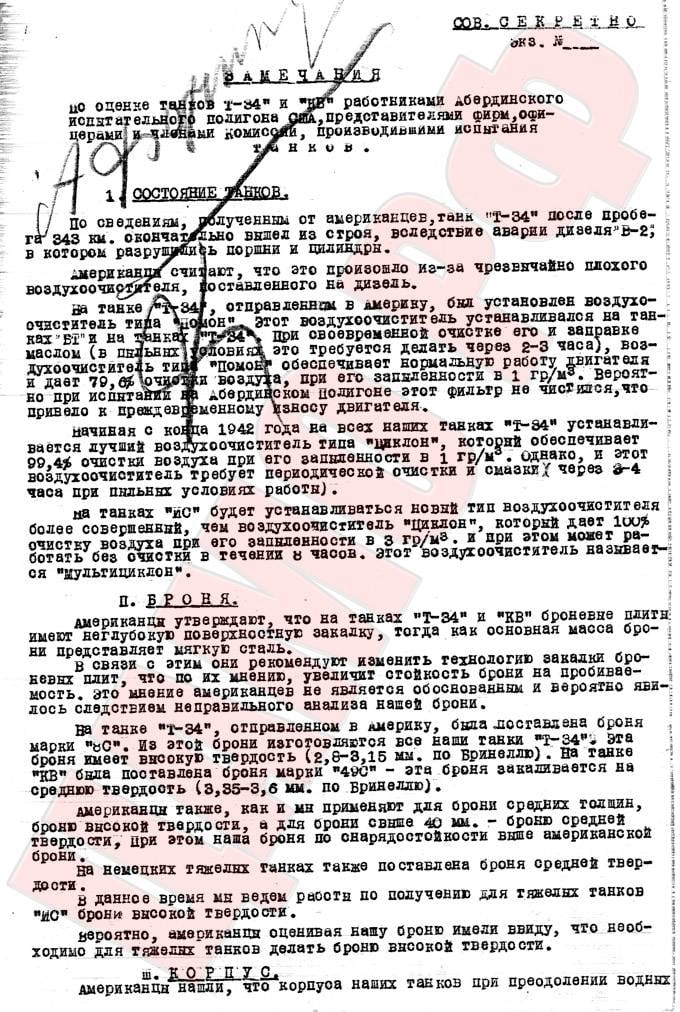

В-2-34 в Кубинке Время легенды К началу 1940 года сложился окончательный облик мотора В-2. Это был V-образный 12-цилиндровый дизель с литой 4-клапанной головкой, силовыми несущими стальными шпильками для пущей прочности и центрально расположенной топливной форсункой. Прослеживались и сходства с авиационным АН-1 (его разрабатывали в ЦИАМе) в плане конфигурации шатунно-поршневой группы. И в том, и другом моторе поршни были штампованные алюминиевые с главным и прицепным шатунами, а подшипники изготавливались с заливкой свинцовистой бронзой. На первых прототипах В-2 шатуны были вильчатого типа и часто ломались, поэтому решено было использовать прицепные шатуны с небольшой разноходностью по правому и левому блоку.  Кроме этого, с АН-1 танковый дизель роднит струйное смесеобразование, а отличает размерность. У В-2 это 15/18 (ход поршня/диаметр цилиндра, см), а у АН-1 этот параметр составляет соотношение 18/20. Интересно, что размерность 15/18 для танкового дизеля все-таки взяли у другого авиационного бензинового мотора, М-100 конструктора В. Я. Климова. Однако все вышесказанное не означает, что В-2 рождался как авиационный мотор. Это изначально был танковый двигатель, который во многом приходилось проектировать по лекалам авиационного моторостроения, так как другой методической основы по высокооборотистым дизелям в Стране Советов просто не было. А в 30-х годах только в авиационном моторостроении был достаточно высокий уровень проектирования и производства столь сложной техники. Поэтому харьковчанам приходилось обращаться за помощью к конструкторскому штабу ЦИАМа, о чем уже упоминалось В-2: «строптивый конь» советского танкопрома. Кроме выдающегося конструктора Тимофея Чупахина, не менее значимый вклад в технологическое освоение производства внес Михаил Петрович Поддубный. На ХПЗ ему обязаны разработкой сложных операций обработки картерных деталей, головки, коленчатого вала, шатунов, специфической скоростной обработке подшипников скольжения и дорнованию коренных подшипников. В своих воспоминаниях главный конструктор ЦИАМа профессор, доктор технических наук Алексей Дмитриевич Чаромский пишет, что технолог Поддубный нередко предлагал решения, значительно более прогрессивные, чем те, которые приходили на ум конструкторам.  Алексей Дмитриевич Чаромский Много времени пришлось отдать борьбе с газовым стыком – дизель был мощным, медные прокладки просто не выдерживали гигантского давления. Были даже мысли снизить мощность до 400 л. с., при этом оставив опцию «боевого» кратковременного увеличения до 500 л. с. Однако военные по понятным причинам такую идею не поняли и инженерам пришлось разрабатывать специальную штампованную цельную алюминиевую прокладку сразу на шесть цилиндров блока. Кроме этого, в конструкцию ввели дополнительные болты, стягивающие головку по периметру. Кроме того, что в СССР фактически отсутствовал опыт проектирования и постройки «сухопутных» высокоскоростных дизелей, в стране не было базы для разработки топливных насосов. На первоначальных прототипах БД-2 (предшественник В-2) были два 6-плунжерных ТНВД фирмы Bosch с муфтами опережения. Позже кулачки в насосе модифицировали, приведя их к форме, применяемой в авиационном АН-1. Затем всю конструкцию переработали, заказав у немцев уже 12-плунжерные насосы. Впоследствии сложности с производством насоса собственной конструкции были преодолены, но проблемы с качеством и объемами выпуска столь ответственного узла преследовали В-2 всю войну. Несмотря на сложности с доработкой мотора, в предвоенный период на харьковском заводе №75 трудились над новыми модификациями линейки В-2. В частности, разрабатывался 800-сильный В-2СН, оснащенный наддувом от приводного нагнетателя. Были построены буквально считаные единицы этого могучего мотора, лучший из которых отрабатывал до отказа 190 часов, однако расходовал слишком много масла и забивался нагаром на поршневой группе. Разрабатывали и 6-цилиндрового «малыша» В-3 мощностью 250 л. с. (позже его форсировали до 300 л.с.), который успешно прошел вначале на тягаче «Ворошиловец», а позднее и на БТ-5. Но даже в 300-сильном варианте этот мотор был слабоват для гусеничной техники подобного класса, и от установки на бронетехнику некоторое время воздерживались. Его доработали по итогам испытаний и в варианте В-4 позже поставили на легкий Т-50. Судовые модификации В-2/л (левое вращение) и В-2/п (правое вращение) парами устанавливались на легкие военные корабли ВМФ с 1940 года. Ложки дёгтя Надвигающаяся война заставляла руководство Советского Союза форсировать постановку в серию целого ряда образцов новой техники, часто в ущерб качеству изготовления. Можно долго спорить о целесообразности такого подхода, но факт остается фактом – к началу войны В-2 был явно сырым мотором, требующим изменений в конструкции. При этом, не доведя двигатель до ума, заводчане в Харькове получали новые задания, распыляя при этом ресурсы. Так, в марте 1941 года руководство потребовало довести до конца и в кратчайшие сроки поставить на конвейер 700-сильный В-5 для танка КВ-3, а к осени того же года создать гигант на 1200 л.с.! Да, к тому времени В-2 уже выпускался серийно, но он постоянно требовал внимания и тонкой настройки производственных процессов. Но ни времени, ни ресурсов для этого в харьковском заводе №75 не было. Не будем останавливаться подробно на том, как сложилась история танкового дизеля после 22 июня 1941 года (об этом будет отдельный цикл), а расскажем лучше про знаковые испытания моторов на Абердинском полигоне в США. В книге-монографии Никиты Мельникова «Танковая промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны» на основе материалов Российского государственного архива экономики приводятся данные, характеризующие В-2 с не самой лучшей стороны.  Т-34 на Абердинском полигоне Напомним, что две машины, Т-34 и КВ-1, испытывались с ноября 1942 года по конец 1943 года специалистами Абердинского полигона. Сразу же стоит оговориться, что танки были выпущены в одни из самых тяжелых периодов нашей истории, и тот факт, что они вообще появились, свидетельствуют о героизме миллионов советских граждан. Тем не менее, сухие технические отчеты наших тогдашних союзников свидетельствуют, что одной из главных проблем В-2 был воздухоочиститель. Цитирую книгу кандидата исторических наук, старшего научного сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Мельникова Никиты Николаевича: «Из сделанных наблюдений видно, что требования, предъявляемые в нашей стране (то есть США) к воздухоочистителям боевых машин, совершенно не допускают применение воздухоочистителя русского типа. Это было подтверждено позже, после выхода из строя двигателя, когда внутри двигателя оказалось большое количество грязи». Американцы также указали, что фильтр имеет высокое сопротивление, вызывающее «воздушный голод» у мотора. Теперь по системе охлаждения: «Охлаждение двигателя не удовлетворяет требованиям наших стандартов, и, если бы оно не компенсировалось конструкцией двигателя, то срок службы двигателя значительно бы сократился». Очевидно, имели в виду возможность дизеля работать на низких оборотах, что как-то защищало мотор от перегрева. После этого Никита Мельников приводит достаточно спорное утверждение, что именно по этим причинам основная доля успешных действий советских танковых войск приходится на зимний период. Дескать, и температуры ниже, и пыли в воздухе меньше. Танки, которые были отправлены в США, были собраны под особым контролем и даже в этом случае Т-34 вышел из строя по причине поломки мотора уже на 73-м часу испытательного пробега. Остается только догадываться, на каком километре встал бы обычный серийный танк в руках американских военных.    Копии отчетов из архива ЦАМО РФ Однако на эти испытания есть и другая точка зрения, высказанная Юрием Пашолоком, известным экспертом в области танковой истории. Он утверждает, что никакой спецсборки танков не было, а американцы просто не заправили фильтр «Помон» маслом, из-за чего, собственно, все беды и случились. Если бы янки догадались залить масло да еще и вовремя очищали бы фильтр, то как минимум добились бы 79%-ной очистки воздуха. А с 1942 года на Т-34 уже ставились более совершенные фильтры «Циклон», обеспечивающие 99,4% очистки воздуха, естественно, в работоспособном состоянии. Только оперирует Юрий отчетами архивов ЦАМО РФ, а не материалами Российского государственного архива экономики, как было в случае Никиты Мельникова. В любом случае, вам решать, на чьей вы стороне в этой истории.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| ХК «Дизель» (Пенза). | Люциан | ВХЛ | 6 | 19.05.2017 13:37 |

| Доктор дизель | ezup | Гражданская авиация | 0 | 17.12.2016 17:26 |

| Полигон | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 16.04.2013 15:39 |

| Полигон | sam | Военный полигон | 0 | 06.12.2012 16:58 |

| Танковый полигон во Влиланде | ezup | Танки | 0 | 19.01.2012 17:07 |

Линейный вид

Линейный вид